渓流シーズンは早いところでは9月の中旬で禁漁に入ってしまう漁協が数多くあるので、あと2週間ほどで終わってしまうのです。「まだまだ暑いからもう少し涼しくなったら行こうかな。」なんてのんびり構えていたら、25年シーズンの締めくくりもせずに管釣りの季節に入ってしまいますゾ。皆さんの今シーズン総仕上げはどこへ行きますか?

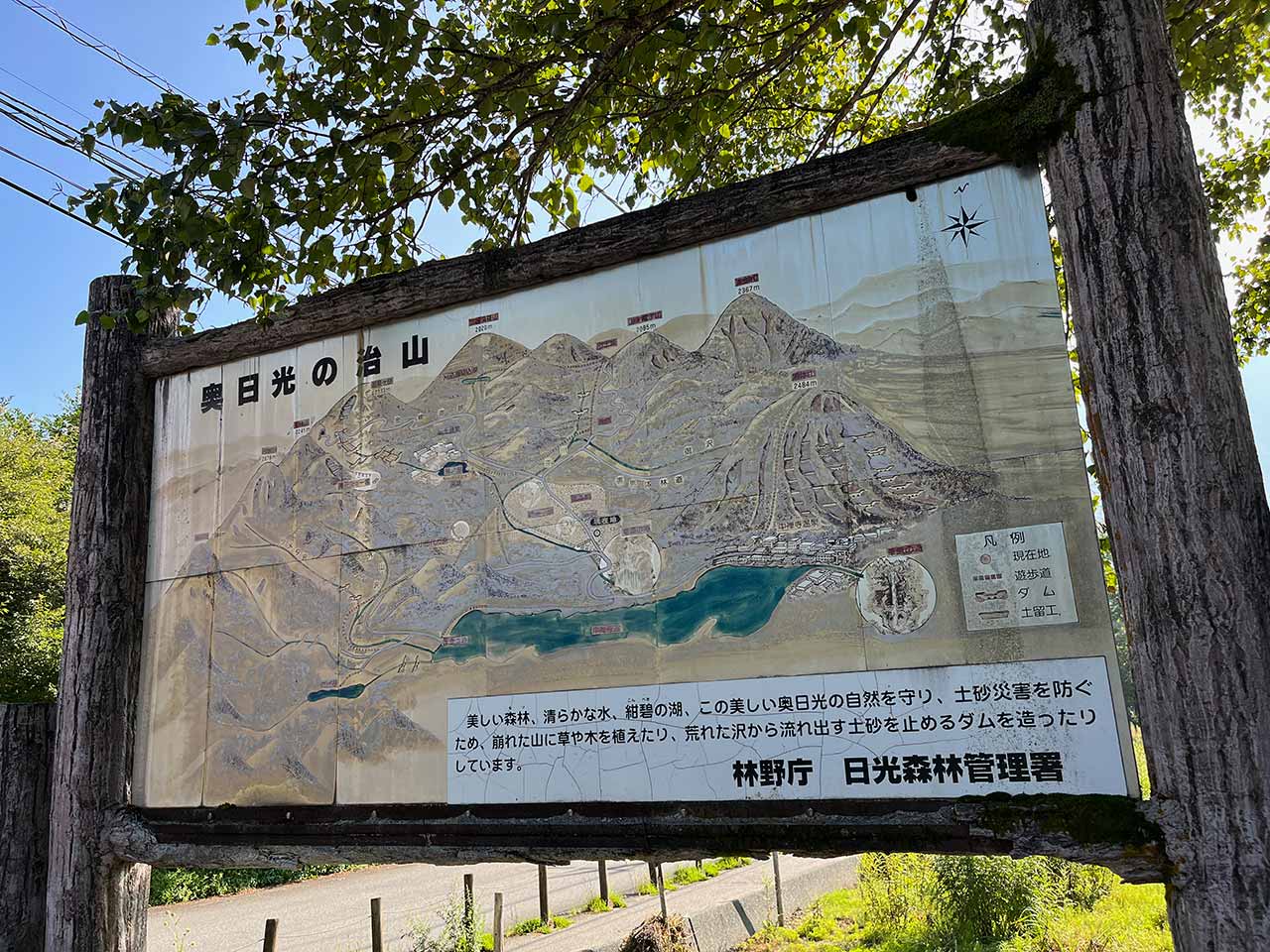

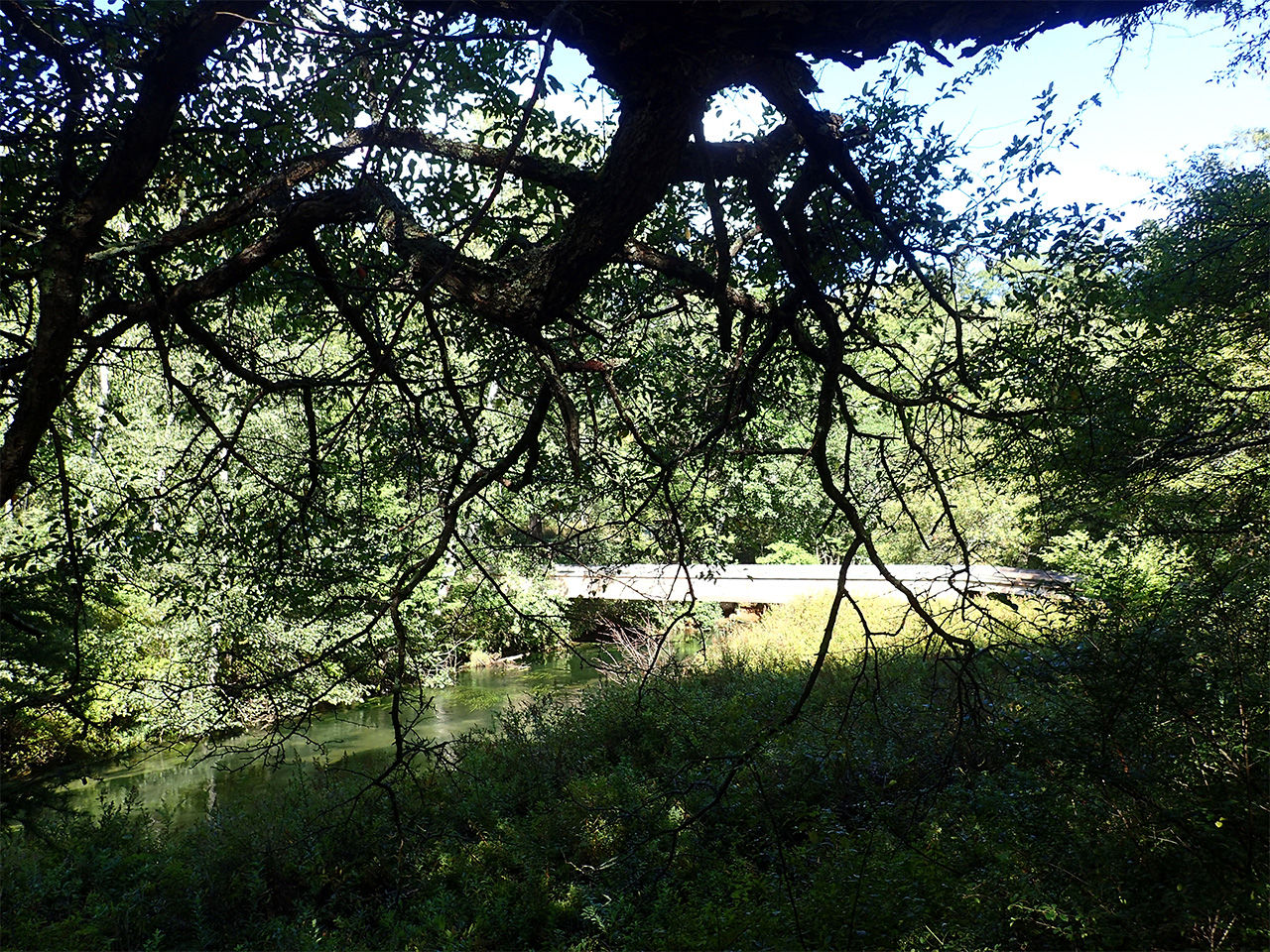

さて私はというと、皆さんの釣欲を煽る為にも場所を変えながら色々なところへ行っています。で今回は、そういえば今年はまだ湯川へ行っていなかった事を思い出し、あそこは標高が1,400mくらいあるから涼しいだろうと、出かけてることにしたのです。

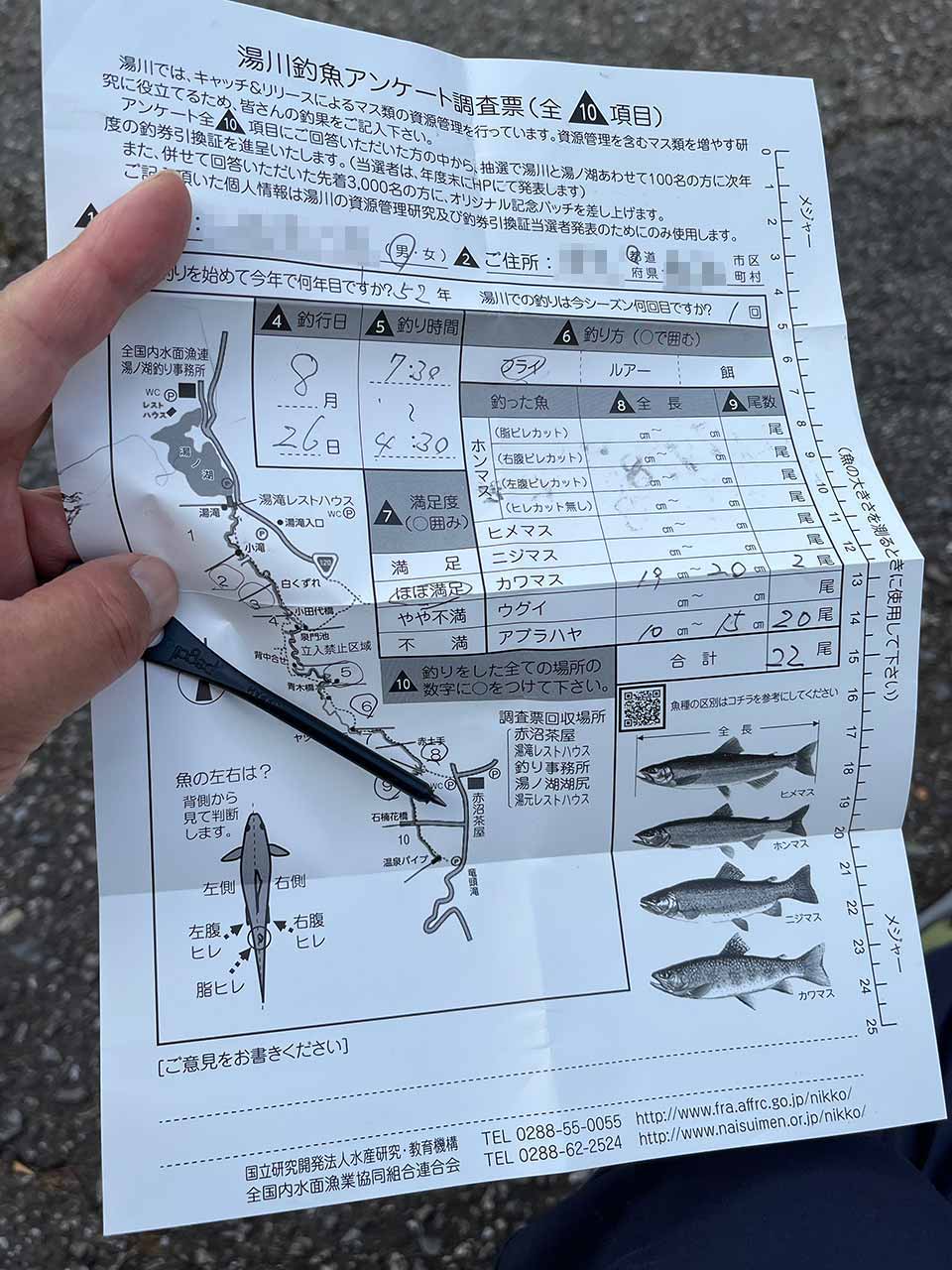

行き慣れた釣り場というものは身が引き締まらず、あるもので何とかなるだろうと出かけたのがまずかった・・。まず緊張感の無さからカメラを忘れ、手元にあったiPhoneでの撮影となったので水中撮影は無し。とりあえずザックに食べ物と水をしこたま詰め込み、いざ赤沼茶屋を出発。

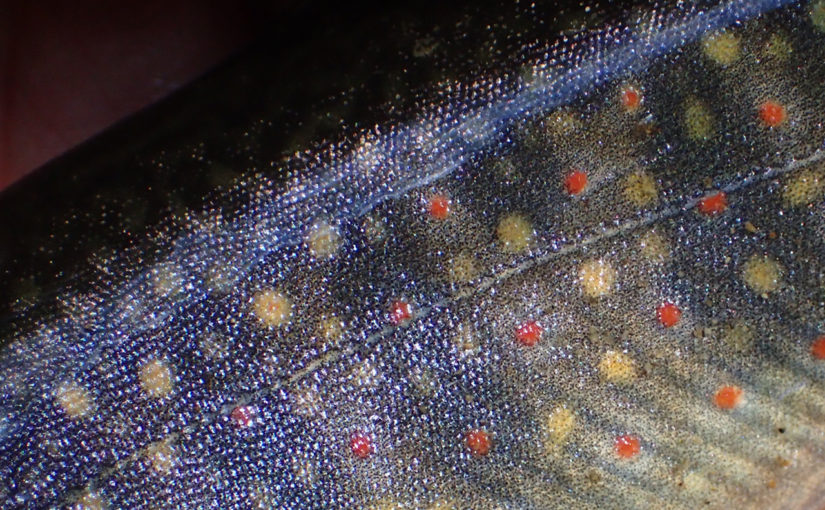

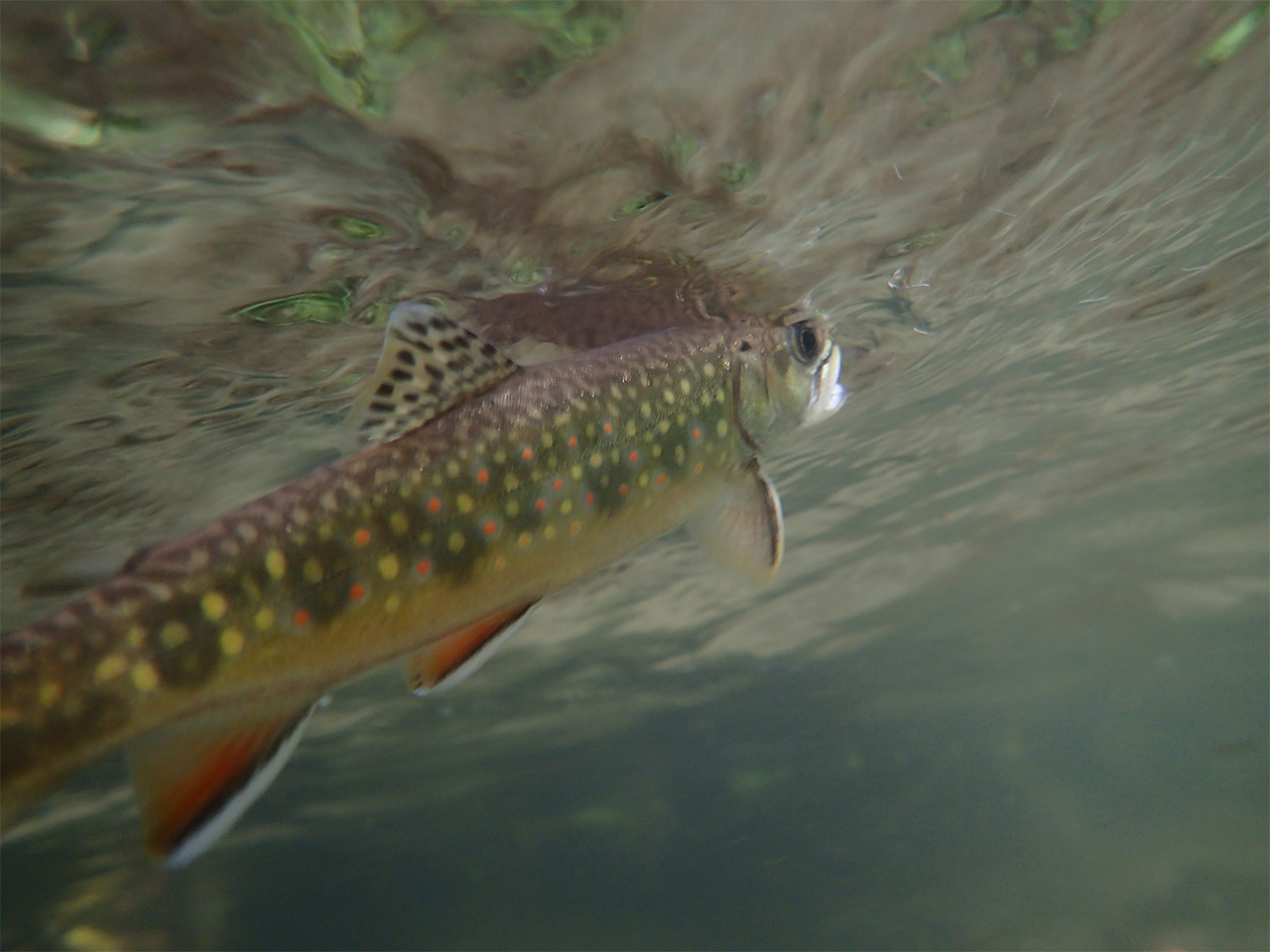

私は主にサイトフィッシングでブルックトラウトを楽しむので、魚を見つけるまではゆっくり木道を歩きながら魚を探り歩く。ようやくブルックを見つけたのでタックルを組みフライベストに手を伸ばした時に気づいたのは、前回のイワナ釣りまんまのタックルを持ってきてしまったので、フライのサイズは6〜14番ばかり。湯川でメインとなる16〜20番サイズが全くない。さらにティペットは一番細くても5.5Xときたもんだ。おまけにフロータントもペーストタイプ中心。車へ戻ったところでミッジボックスは積み忘れたのでアリマス・・。

ま何とかなるか・・。

そんな塩梅で始めた今回の湯川散歩。お暇な方はそのお話にお付き合いください。