マッチ・ザ・ハッチの釣りスタイルというものは、まずはお魚が水面近くで虫を食べてライズが始まらない事には釣り自体がスタートしない。川面をくまなく見渡し水面に広がる波紋を探し続ける間、フライフィッシャーマンはライズが無ければひたすら暇である。寒さを凌ぐ為に体を揺すりながら、両手はジャケットのポケットへ入れたまま。扇風機の様に首を左右に振りながら二つの眼で探していく訳なのだが、一人よりも二人、二人よりも三人と多くの眼があれば、その確率が上がるってもんです。

解禁当初は放流情報、あるいは釣れている情報を頼りに釣り人は行動するので、釣り場はいくらでもある大河なのに、釣り人は一点に集中する。そんなライズ待ちをする景色の中に溶け込む為に今年も岐阜県へ行ってきました。

ライズは虫の出現によってその日のパターンがある程度変わっていくが、釣り人の予想通りに虫がハッチ(羽化)しないのがまたこれも自然。ライズがなければ持て余す時間は多く、遠征組である私は釣り人を見つけては今年の傾向や近況を世間話をしながら聞いて回る。特にライズが全く無い時は話しかけられた釣り人も暇であり、快く情報を提供してくれる心優しい地元の人々。

「わざわざ東京から、そりゃ釣って帰ってもらわないとなぁ。」

ライズが全く無いので、「この状況でもあの場所ならばライズは少しはあるかもよ。」と言うポイントをいくつも教えてくださる。とにかくライズが無ければ暇なので、いつの間にか釣りから脱線して最近の経済についてや地元愛について語って頂いたり、釣り場で得る情報は多岐にわたる。

そもそもせっかく遠征したのだから、「ライズが無ければ沈めて釣れば良いじゃん!」と言う意見もあるでしょう(ユーロニンフの対極にあります)。しかし、そもそもマッチ・ザ・ハッチのスタイルが好きな人種は釣りの中でもかなり特殊であるから、「ライズが無ければひたすら待つ。」のは当たり前。結果的に全くライズが無ければ、ロッドを出さずに帰っちゃうこともあるほど変態的な人種なのであります。

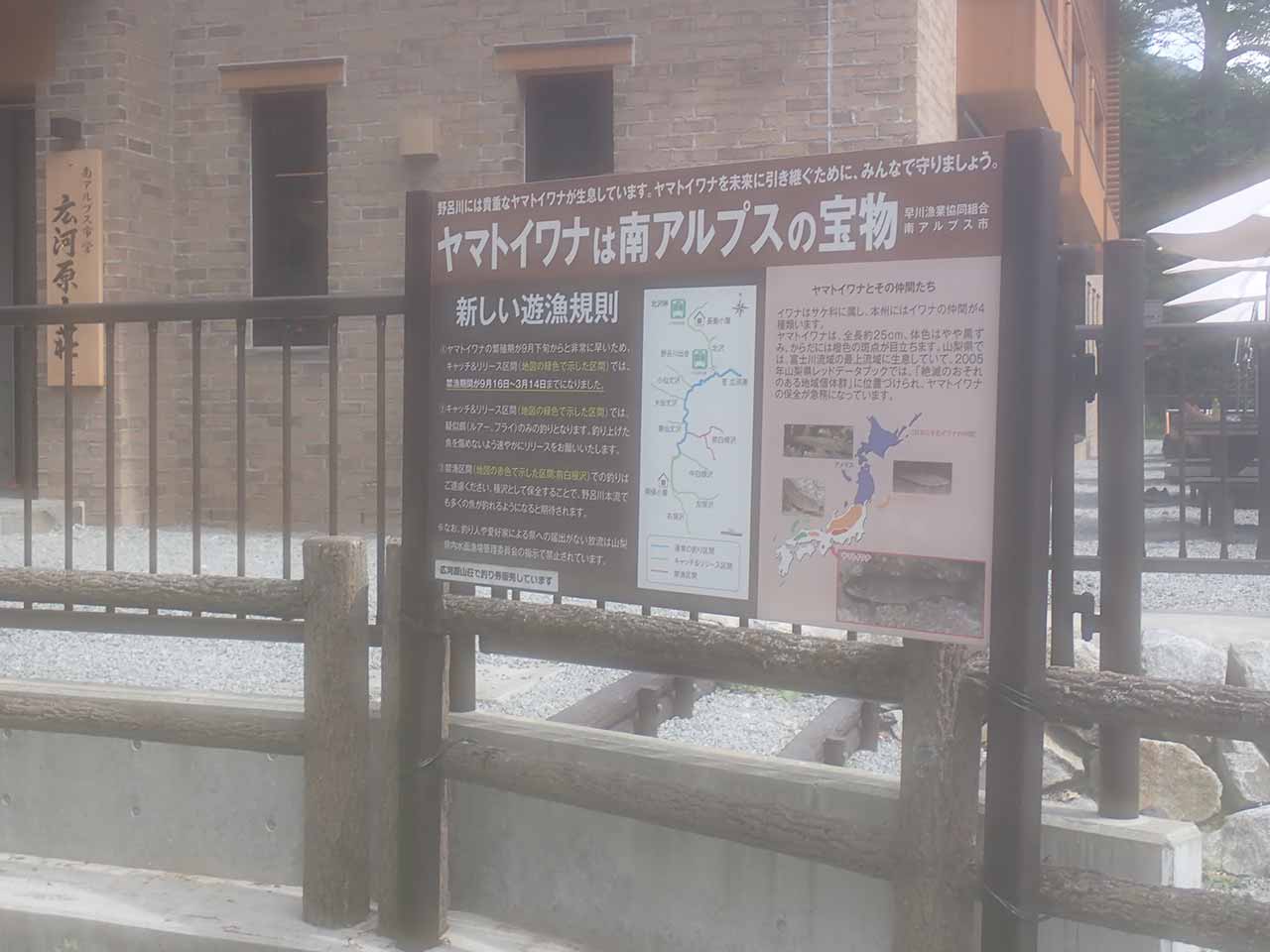

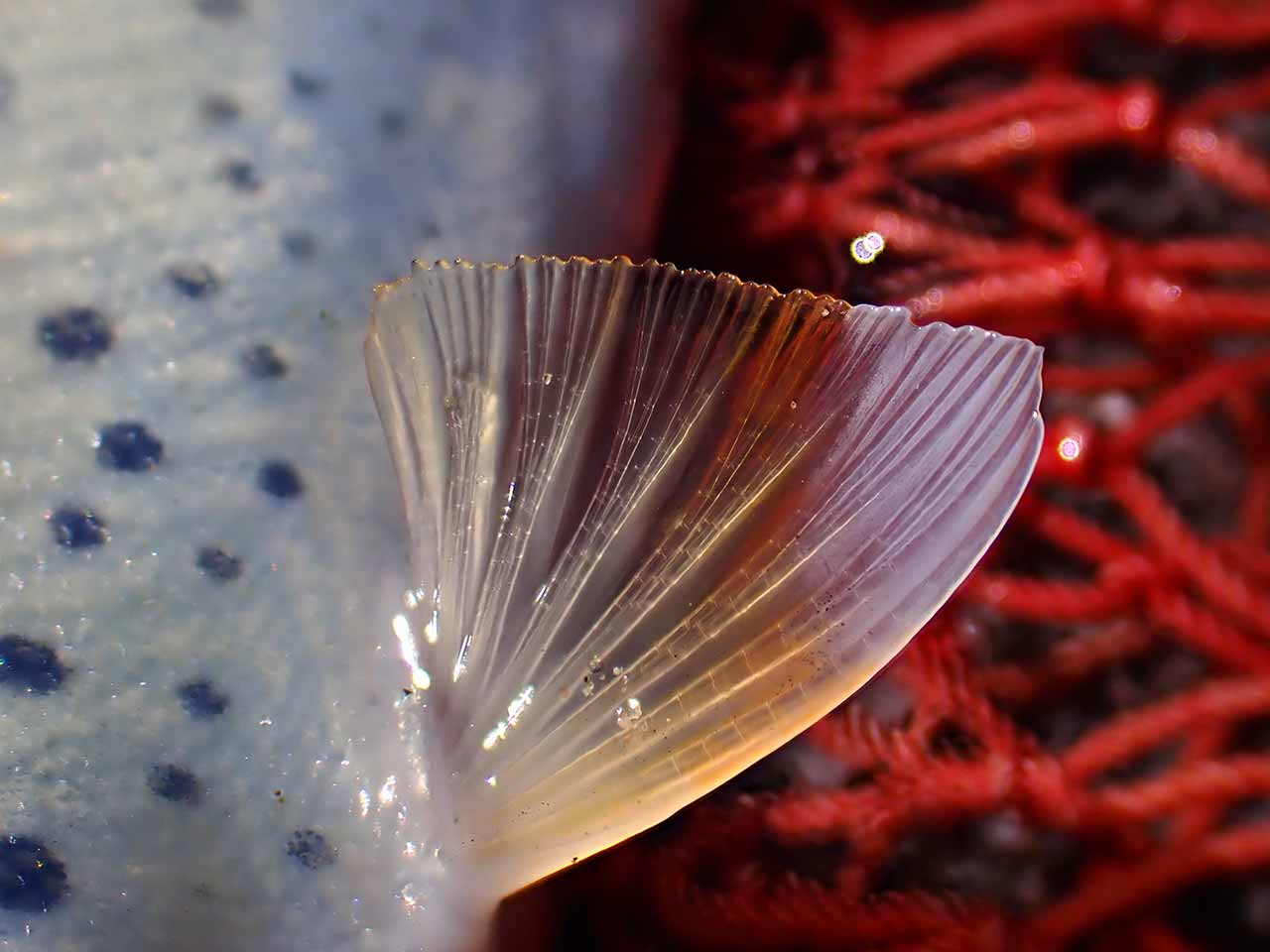

このスタイルは虫のハッチから始まり、それが何であるか、そしてどんな流れ方をしているかを推測。この季節に飛ぶであろう虫を前もって巻いておいた物からフライをチョイスし、流し方を工夫しながら魚のライズに目掛けてキャスト。うまくヒットしてランディングしてもそこで終わりではなく、ストマックポンプを使い(魚の食べていたものを吸い出すポンプ)、釣った魚の食べた内容物と自分のフライが合致した時に自分の推測が正しかったのだと満足する。だから、お魚の大きさはさほど問題ではなく例え放流魚であったとしても、ハンティングの様なプロセスを踏んだ楽しさが、このスタイルの魅力なのです。

そんな「マッチ・ザ・ハッチ」愛に溢れた地元民とずーっと談笑していたのが今回の旅。お察しの通り、ライズがあまりにも何も無く、手も脚もでない状態で完敗。過去のブログや記録を見ると、東海遠征の勝率はおよそ1/2といったところ。高らかに解禁宣言する予定でしたが、しばしお預けとなりました。そんな東海の旅は以下の通り。お暇な方はご覧くださいまし。