ハーミットのホームページは26〜7年前からずっとあるので、色々ググっていくと物凄く古いお話や商品の解説に辿り着いたりします。たまに電話でそれを見て「HPに載っている○○ってまだありますか?」と聞かれたりしますが、1990年代に記載したそんな古いものは流石に残っていません。古い記事はフライ業界の記録としてそのまま残してあるのですが、ちょっと考えものですねぇ。削除したほうが迷惑が掛からず良いのかなぁ、なんて思ったりもします。

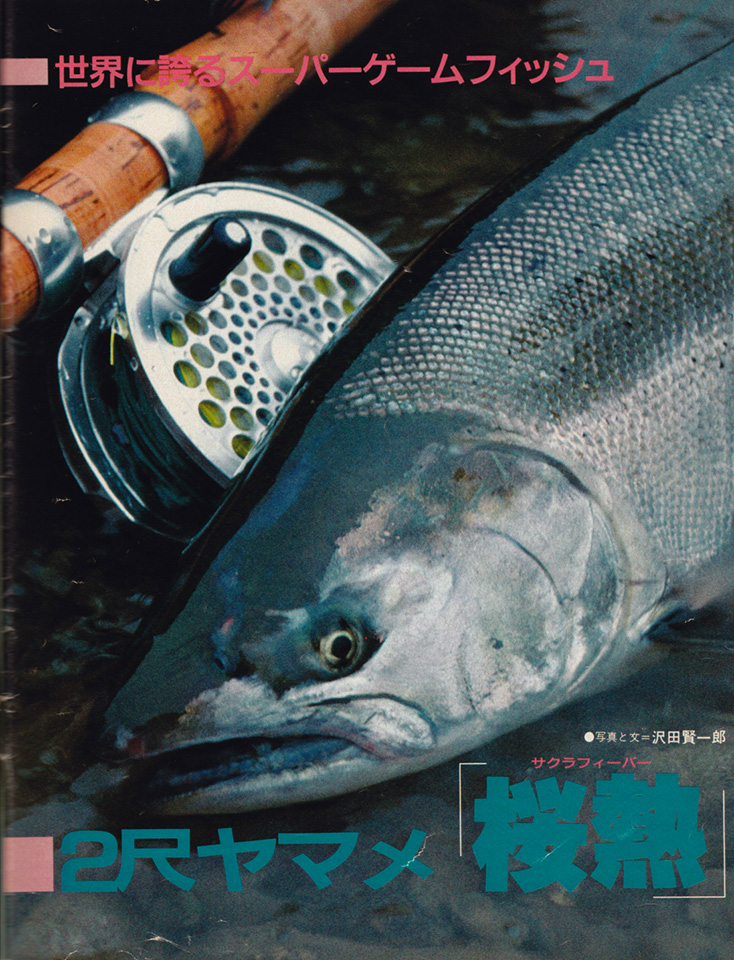

このブログを書き始めたのはX(旧ツイッター)からブログに切り替えた訳ですが、遡ると2016年からの書き込み。そしてその数年前からK川から今通っているこの川へ切り替え関東の二尺ヤマメを夢見て通い続けているのですが、もう10数年通っている川になります。

そして今年も本流スイングとマッチ・ザ・ハッチを楽しむ季節がやってきました。10年ひと区切りと良く言いますが、すでに解禁から幾度と訪れて思うことは、今年を最後にこの川の本流釣りは引退しようかと考えるこの頃。決して関東での二尺ヤマメを釣る情熱が冷めた訳では無いのですが、この本流があまりにも生命感が無くなってしまったので、スイングしていても何か虚しさを感じる様になったのです。

この川へ始めて訪れたのは今から40年以上も前のこと。春は緩いプールでライズするヒカリ(一年を経て海へ降るサクラマスの子のこと)がライズし、外道はハヤにオイカワがたくさん掛かったものです。鮎が遡る頃にはサクラマスの跳ねがあったし、秋には鮭の産卵を見に訪れたりしてました。その川が今では雑魚さえも泳いで無いんです。雑魚が激減し始めたのは今から5〜6年前頃からで、それ以降年を追うたびにロッドへの魚信が遠退き、スイングをしていても魚がアタる感覚さえ忘れてしまいそうな位。この10年でどの本流も激変したという話が多々ありますが、流石にワンシーズン通して雑魚も掛からず何も無い年が続いているので、この川を引退というよりは、一旦離れて来年は他に様子を見て回ろうかと考えてます(支流の釣りは続きますので、年券購入は継続予定)。

ということで、今年は大好きなポイントへ通い尽くしてみようという年。この春は出来る限りこの川に訪れて、やり切ってみたいと思います。そして一昨日は本流では何も無いだろうと思い、魚の感触を求めて最上流部へ行って釣果を出してから、良い時間だけ本流を楽しむ事という計画。お暇な方は以下の写真にお付き合いください。