今秋の新製品としてスコットから高番手モデルとしてウェーブシリーズが発表されました。発売を機にメーカーさんからサンプルロッドを早々にお借りしたので、荒川の土手にて試し振りを楽しんできましたヨ。

このロッドはコロナ禍のマテリアル不足の影響で製造中止に追い込まれてしまったタイダルシリーズの後継機種にあたります。高番手モデルということでソルトウォーター専用のイメージがありますが、実際にはブラックバスやコイなどのターゲットを含めて考えられているロッドで、狙うターゲットの重さが1キロ以上の魚であれば、トラウト類を含めてこのシリーズの出番だと思ってください。

同じ高番手のシリーズである上位機種のセクターとの違いは、使われているテクノロジーは同じですが見た目が似通っていてもカーボンマテリアルやパーツが異なります。ロッドは全て9フィートモデルで統一。安直にセクターのテーパーデザインをそのまま使ったものなのかと勘ぐりましたが、同じ番手を比べても各セクションの太さが異なるので、テイストは全く別物だと思って良いでしょう。リールシートのフィラーにはブルーのクロス柄が採用され、リールとセッティングをした時に良いアクセントとしてロッドを引き立ててくれます。

さて、前置きはこの辺にしてこれから1本ずつインプレッションしていきますので、お暇な方は長い文章にお付き合いください。

——————————-

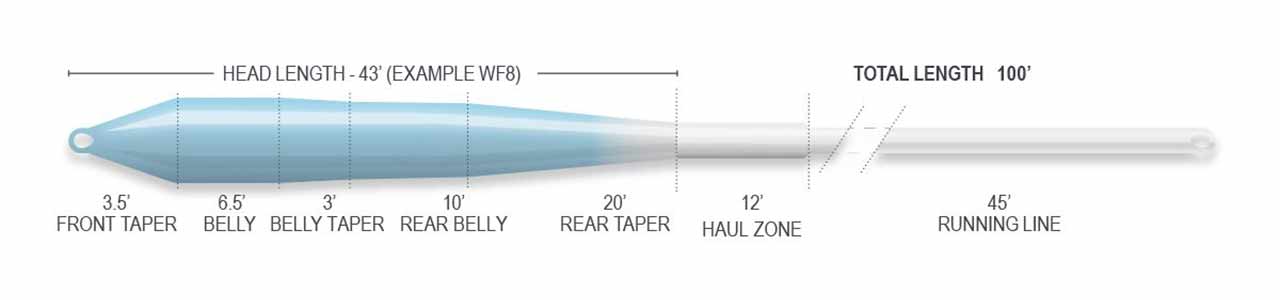

W 906/4 9feet・6weight・4pcs:「あれ、結構硬い。」と感じたのが私の最初の一振りの印象。セクターと同じラインウェイト推奨レンジになっていますが、こちらの方がやや硬めに感じたのは今回使用したラインがフレッシュウォーター用の標準ラインだったせいかも? バットは太めでフォルスキャスト時の感覚は先端から3割が曲がり込みます。

Fine point:お店でロッドを振っていると特に高番手はリールが付いていないので振り抜いた時にその反動が重さとして感じてしまいがちですが、そんな反動が感じにくくて更にはミドルレンジまではループに乱れを感じませんでした。ロングレンジでもティップは暴れにくくハイエンドモデルと遜色のないキャスタビリティだと思います。

Weak point:ラインの推奨値は30フィートで160〜180となっていますが、今回は一般的は160グレインの重さを使ったら軽く感じました。なのでハーフヘビーウェイトなどの若干重めのラインにセッティングされているのだと思います。

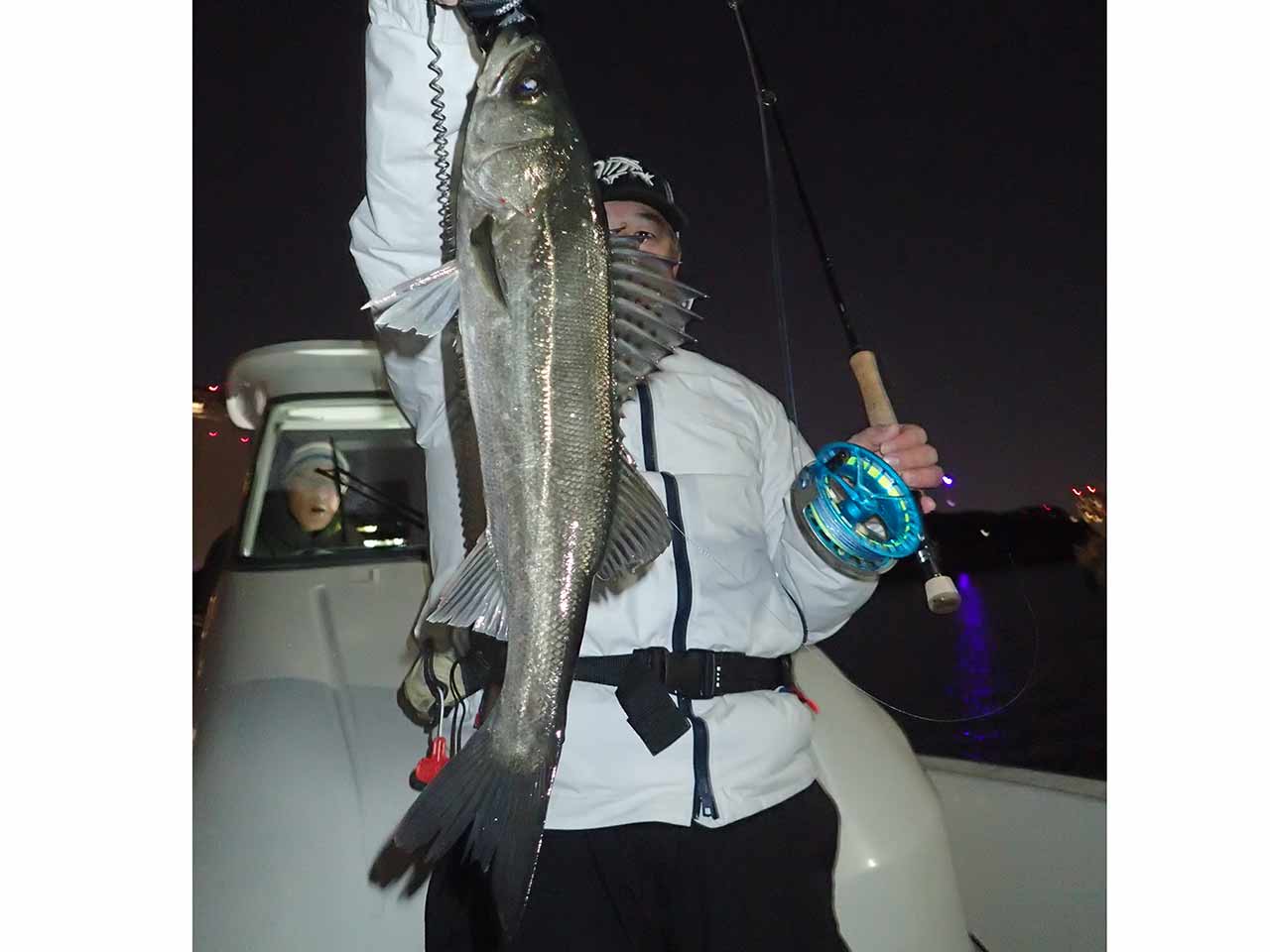

6番モデルの活躍するシチュエーションは、フラットでのクロダイ狙いに堤防のカマスやアジなど、近隣で楽しめるコイやブラックバスなど。フローティングミノーで狙う中小型のシーバスゲームでも活躍しれくれることでしょう。このシリーズはワンポイントになっているシートのブルーがカッコイイです。

——————————-

W 907/4 9feet・6weight・4pcs:誰でも直感で「これ欲しい。」と思ったこはあるのでは? なんかビビビときましたので、私はこのロッドを注文してしまいました。それとも7番を使う機会が少ないから、使ってみたくなったのかな?

Fine point:ロッドが素直に曲がる7番で6番モデルよりも硬さを感じませんでした。通常のフォルスキャストでロッドの曲がっているポイントは先端から2.5割くらいで、6番よりもややティップアクションと感じます。遠投時に大きな負荷を掛けた時にバットは硬すぎず曲がり込んでくれます。

Weak point:雰囲気は6番モデルのアクション違い的な感じで、遠投時にティップがやや暴れている感じをうけます。多分パーツがセクターと違い一般的なガイドが使われているので、その重量がブレを生んでいるのだと思います。最もジャジャ馬と感じると、キャスティング魂に火がつくので、スキルを磨き上げたくなる私みたいな人が欲しくなるのかも。

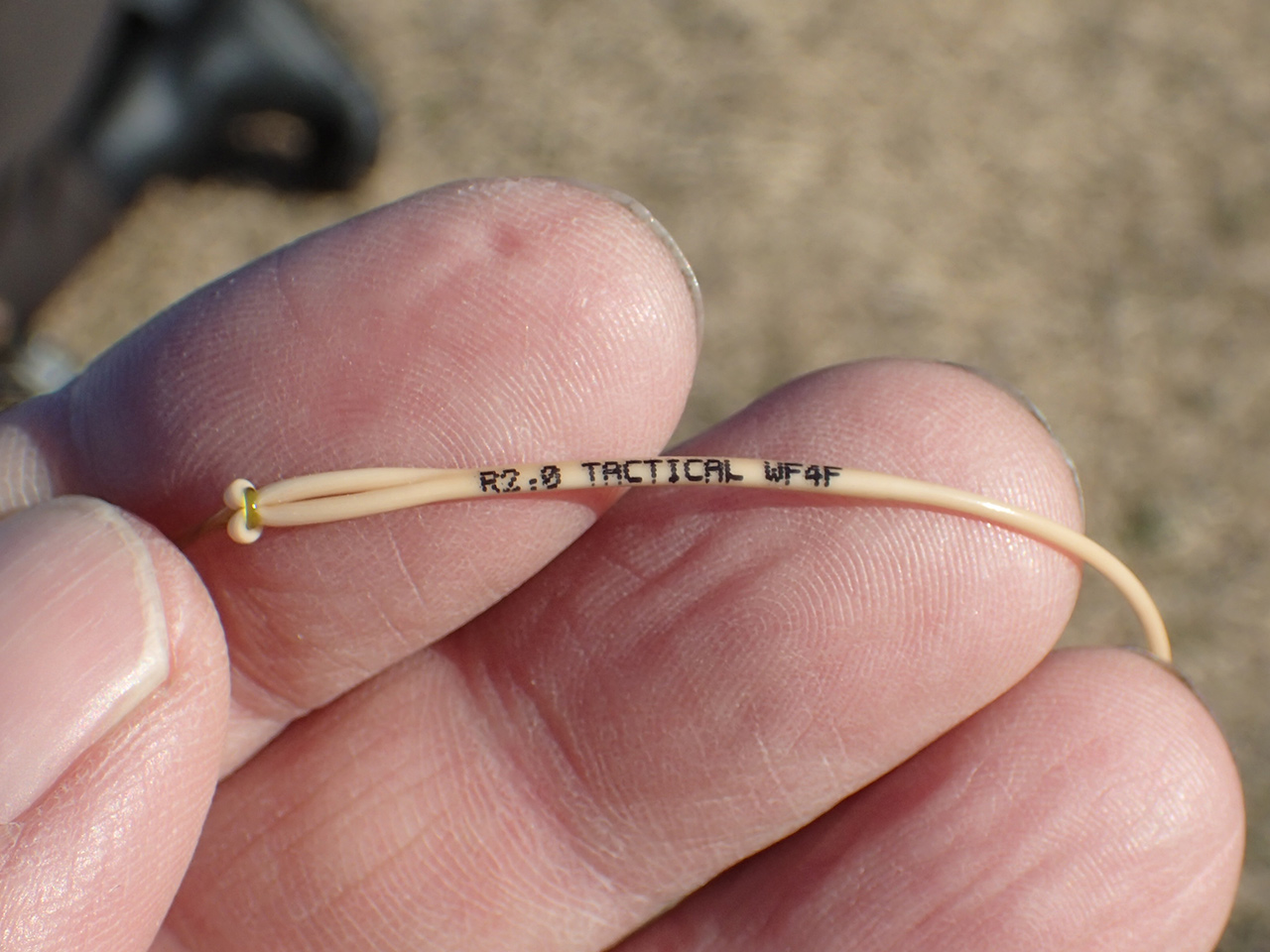

このロッドのライン推奨値は185〜205となっていますが、一般的な185に近いラインが良いと思いますので、ハーミット的にはエアフロのコールドウォーターWF7Fがドンピシャかな?この7番だけがシリーズ的に特に変わっているわけではないので、6番モデルの延長線上にあるものと思ってください。

——————————-

W 908/4 9feet・8weight・4pcs:私はセクターの8番を使っているので、そのモデルと比べると微妙に柔らかく感じました。ロッドへの負荷をかけると徐々に曲がるプログレッシブな感じはセクターと同じ。

Fine point:ショートレンジでもロッドがよく曲がりミドルレンジまでの素直さが際立つアクション。この8番手にはソルト用のリールをセットする事でロッドバランスが劇的に上がり、キャスティングに疲れを感じさせません。

Weak point:ロングレンジではティップの暴れを少し感じましたが、ロングレンジの力を込めた時だけなので釣りにはさほど影響はないでしょう。7番モデルと同様にティップが細く仕上げられているのに、パーツが一般的なガイドなので、そのあたりがティップの暴れを少し生んでいるような気がします。

私は8番のシリーズは色々なモデルを使用しているので、その違いがロッドによりかなり変わるのを感じますが、一般的に言えばこのロッドはとても優等生。だって30ヤードのフルキャストなんて、実際の釣りではほとんどないのだから。グリップの硬さ、アキュラシー性能、ロッドの汎用性などを考えたら、ソルトウォーターはこの一本でかなりの種類が楽しめるでしょう。

——————————-

W 909/4 9feet・9weight・4pcs:ロッドバランスよろしく、持ち重り感がとても少ない9番手。アクションはややティップ気味で8番に比べるとバットが少し太くなります。

Fine point:ラインウェイトも9番になると安心したデリバリーができるウェイトがあるので、風に負けないフルキャストが可能なパワフルさを感じます。フォルスキャスト時のロッドの曲がりは、トップから2割程度が曲がるファストアクション。バットの強さを感じます。

Weak point:パワフルさに伴ってショートレンジでのキャストがしづらくなる番手なのは致し方無いかな。

9番ロッドを振り回していた時に丁度強い風が吹いていましたが、風を切り裂くウインドカッターの様な狭いループを生み出します。8番ロッドを使って曲げ切らない人は9番のラインウェイトを使ってシーバスを狙うのもアリだと思います。時に東京湾は大きなブリやサワラも釣れますしね。

——————————-

W 9010/4 9feet・10weight・4pcs:10番から急にパワフルらしさの次元が違う感じがするのとロッド単体の時と違い、リールをセットした時のロッドバランスがとても良く、10番でありながらキャスト時にかかる負荷が少ないイメージ。

Fine point:バットのトルクが更に強くなる番手でありながら、持ち重り感がとても少ないロッド。手首や握力が弱い無い方で大物をチャレンジするのであれば、この10番は人への負荷が少なくフライをより遠くへデリバリーすることが可能と感じます。

Weak point:大物狙いをしない人には用無しの竿。10番から上のモデルは汎用性が乏しいので、よく考えて慎重に選びましょう。

このシリーズを全て振ってみて思うことは、より高番手なほどリールをセットした時のロッドバランスがとても良く感じます。もしシイラ、カツヲ、その他青物などを狙うのになるべく使い勝手の良いロッドを、という方には、かなりお勧めできる一本です。

——————————-

W 9011/4 9feet・11weight・4pcs:11番のラインを持っていなかったので、12番のターポンラインでキャスティングしました。体への負担をかけずに一発でフルキャストができる頼もしいバランス。キャストを繰り返す度に大海原へ出かけたくなる気分になります。パワーを持たせるためにティップが太くなるので、フォルスキャスト時のロッドの曲がりは、トップから3割あたりまでが曲がり込みます。

Fine point:11番と12番のラインウェイト差は50グレイン(約3gちょっと)なので、この辺の番手になるとラインが1〜2番手変わったところで重さが足りないと感じることはありません。11番って本当に必要なの?と思っちゃう私。しかし、12番よりも軽くキャスティングを繰り返しても体への負荷が少ないと感じる11番はとても優秀です。

Weak point:11番というロッドを選択した場合、11番のフライラインをストックしているフライショップはまずないでしょうから、ラインが取り寄せになります。最もメーカーさんもほとんど在庫していない番手なので、欲しくなったら実際に釣りへ行く相当前にロッドもラインも予約した方が良いと思います。衝動買いでタックルが一式揃いません。

私にとっては振り抜きがとても軽くとても欲しくなった一本。インタミのターポンラインを振り回すたびに、ターポンの釣りを思い出し、その先頭へ着水させるイメージでキャストを繰り返していたら、また中南米に行きたくなってしまいました。歳も歳だし、今のうちにもう一度行っとかないとねぇ。

——————————-

W 9012/4 9feet・12weight・4pcs:ウェーブ最大番手である12番のパワフルさは文句なし。バットがとても強く、ラインを木に縛って思いっきりしならせちゃいましたが余裕のトルク。多分その光景を見ている人がいたとしたら、「あいつ大丈夫なんだろうか?」と思われてたと思います(笑)だってニヤけながら木と引っ張りっこしてたんだもの。

Fine point:ティップの直径がかなり太く反発力をロッド全体で伝えるパワフルさがロッドから感じられます。その分ロッド全体が曲がる感覚で、キャスティング時はトップから3割ぐらいでフォルスキャストをしている感じ。ロッドもある一定のところからバットの支えを強く感じます。

Weak point:11番に比べるとそのパワフルさを持たせるために、ロッドを振り抜いた時の反動がやや重いので、腕力のある人向きといった雰囲気がある。

最大番手であるこのモデルは、遠投を繰り返すのは体に堪えるので、ワンキャスト必殺のターポンや、近場の散水周りを狙う大型シイラなどに向いたモデルといえます。

——————————-

今回このシリーズ全体を振ってみてしみじみと感じた事は、スネークガイドやトップガイド、更にはバットガイドの重さやリコイルガイドの反発力は、軽く低い番手にはとても影響するんだなという事を感じました。8番〜12番はそれを感じませんが、低い番手はその重さを感じてロッドがややブレていると感じるのは、普段高級なロッドを振り過ぎているからでしょう(あくまでも私の感想です)。まぁ微妙な差なのですがその差の6万円に対して問題がない方は、低い番手に関してはセクターをオススメします。