「赤いマフラ〜なびかせて〜♪」と主題歌が流れると白黒画面に現れるサイボーグ009。後のカラー放送ではそのマフラーが黄色になっていて、ツッコミを入れたことはありませんか(昭和世代でないとわからないネタ)? それとは逆に、「赤いスイートピー」の歌が流行った頃にそんなものは存在せず、後にその歌に合わせて赤のスイートピーが作られたという、逆バージョンのようなお話もあります。

今回のお話はその真っ赤っかのお魚の代表格であるアカハタのお話。日本共産党とは全く関係の無いお魚をフライフィッシングで狙ってみようかという新しい試みです。

そもそも何でアカハタを狙うことになったかといえば、近年シーバスのボートフィッシングが人気の為、その繁忙期である10〜12月初旬に船の予約が取りにくくなったので、他の遊びを探してみようと思ったのがそのキッカケ。夏の間は忙しい丸伊丸さんが10月以降は閑散期に入るので平日だと3名出船で¥36,000で遊べてしまう(土日でも6名で¥60,000)ということもあって、それを利用して何か遊べないかなと。普段は大勢で乗る、あの大きい船にも関わらず少人数で7時間も遊べるのです。船長に「何か釣らせて!」とだけ伝えて予約すると、アカハタが引きが強くて面白いとのこと。フム、ではそれをメインに組み立てて出船してみようではないか、となった訳です。

今回初めてフライフィッシングでアカハタを狙ったのですが、いやぁ思いの外ツボにハマり、面白くて美味しい釣り(ハタ科の魚は何を食べても美味しい!)。この釣りはキャスティングが苦手な方でもできる事が分かりましたので、少し紹介していきたいと思います。お暇な方はこんな釣り方もあるのだなと、サラッと見てくださいまし。

アカハタ狙いのフライフィッシングタックル

ロッド:9フィート6〜8番

ライン:シンキングライン・タイプ5〜8

*シンキングラインのタイプとは沈むスピードの事。タイプ5であれば1秒間に5インチ(約13センチ)沈むということ。

*ロッドとラインに関してはカマス用のフライタックルそのまんまで釣りができます

リーダー:9feet 0X〜02X

ティペット:3〜5号(12〜16LB)50cm

フライサイズ:#2〜#2/0(これより小さくすると外道が掛かります)

キャスティングについて:決してラインは全部投げる必要はありませんので、10mも投げれれば十分です。ただし、水深7〜15mを釣るので、シンキングラインを全部出して(約25m)潮に乗せて釣ります。キャスティングできる人はラインが絡まないようにできるだけ遠投しましょう

ラインについて:市販のラインでタイプ5以上であればなんでも大丈夫ですが、潮が早い時を考えて沈むスピードの違うシンキングラインを2本用意した方が良いでしょう(予備の意味も込めて)。ウェットセルなどの短いシンキングラインは長さが若干足りないので、フライラインの端にランニングラインを10mほど足しておきましょう。そうすることで、手繰る部分が増えます。おすすめはエアフロのシックスセンスで、ラインが長いので改造する必要がありません

リーダーについて:リーダーは9フィート以下でも大丈夫。ナイロンリーダーでも構いませんが、アタリが取りやすいのはフロロカーボンリーダーです。

ティペット:伸びの少ないフロロカーボンが良いでしょう

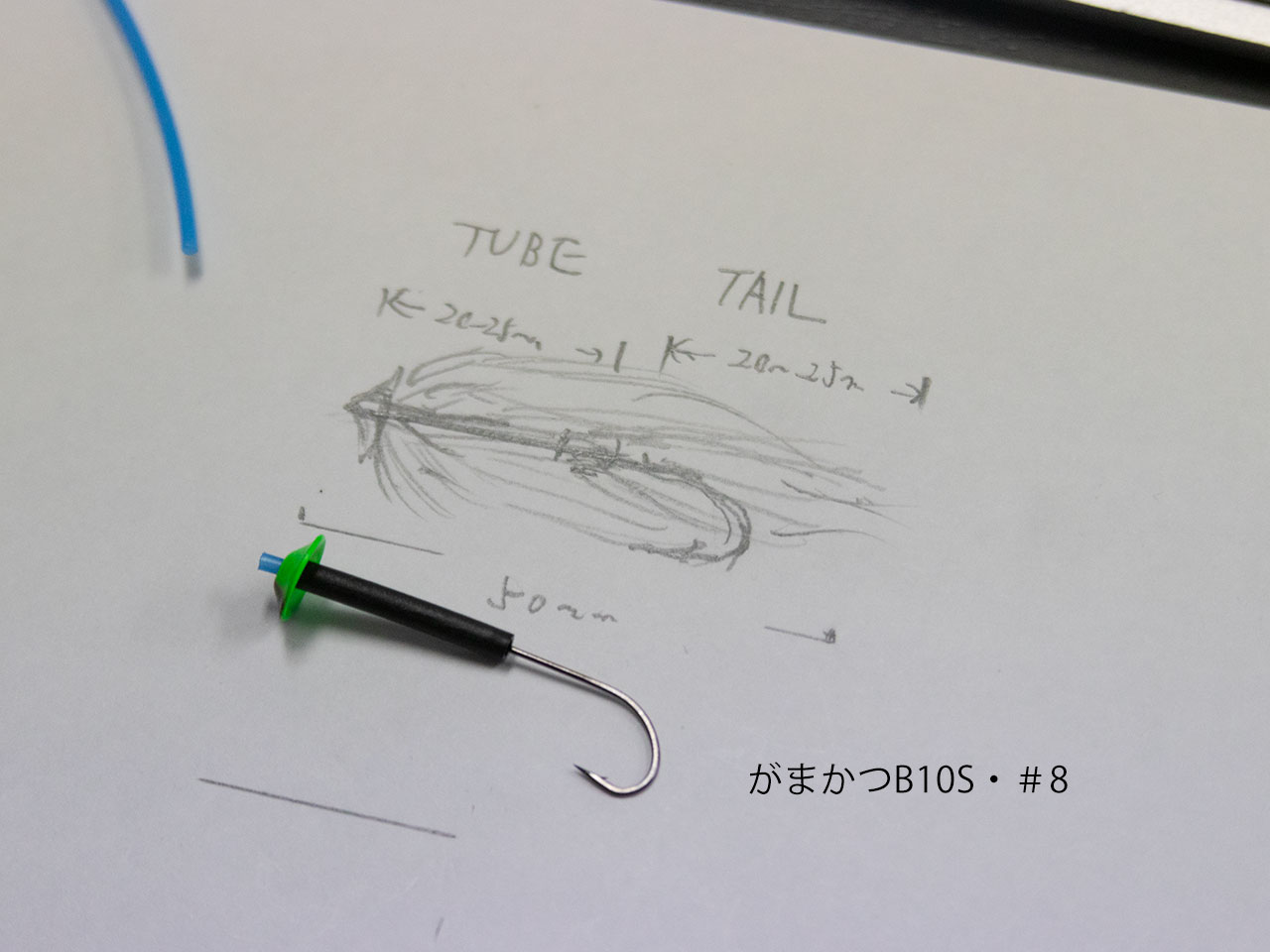

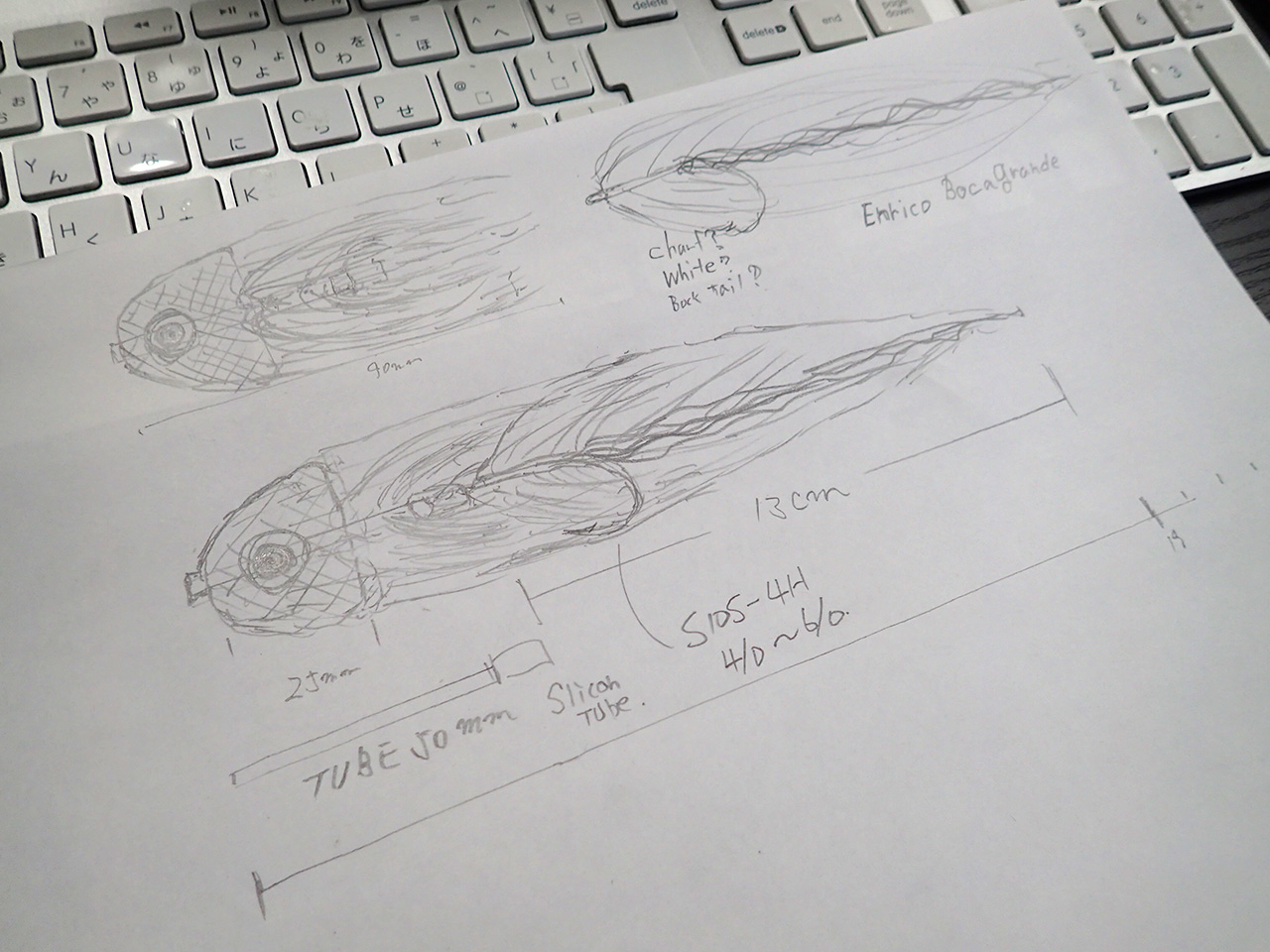

フライ:エビやカニ、小魚をイメージした、少しボリュームがあるフライをタイイングしましょう。カラーはルアーのアタリカラーを参考にすると良いです(エビっぽいカラーがお勧め)。市販の完成品フライはありません(要望があれば、マッキーがタイイングしてくれるかもしれません)

以下は今回の釣行記ですので、どんな感じなのかを見ていきましょう。

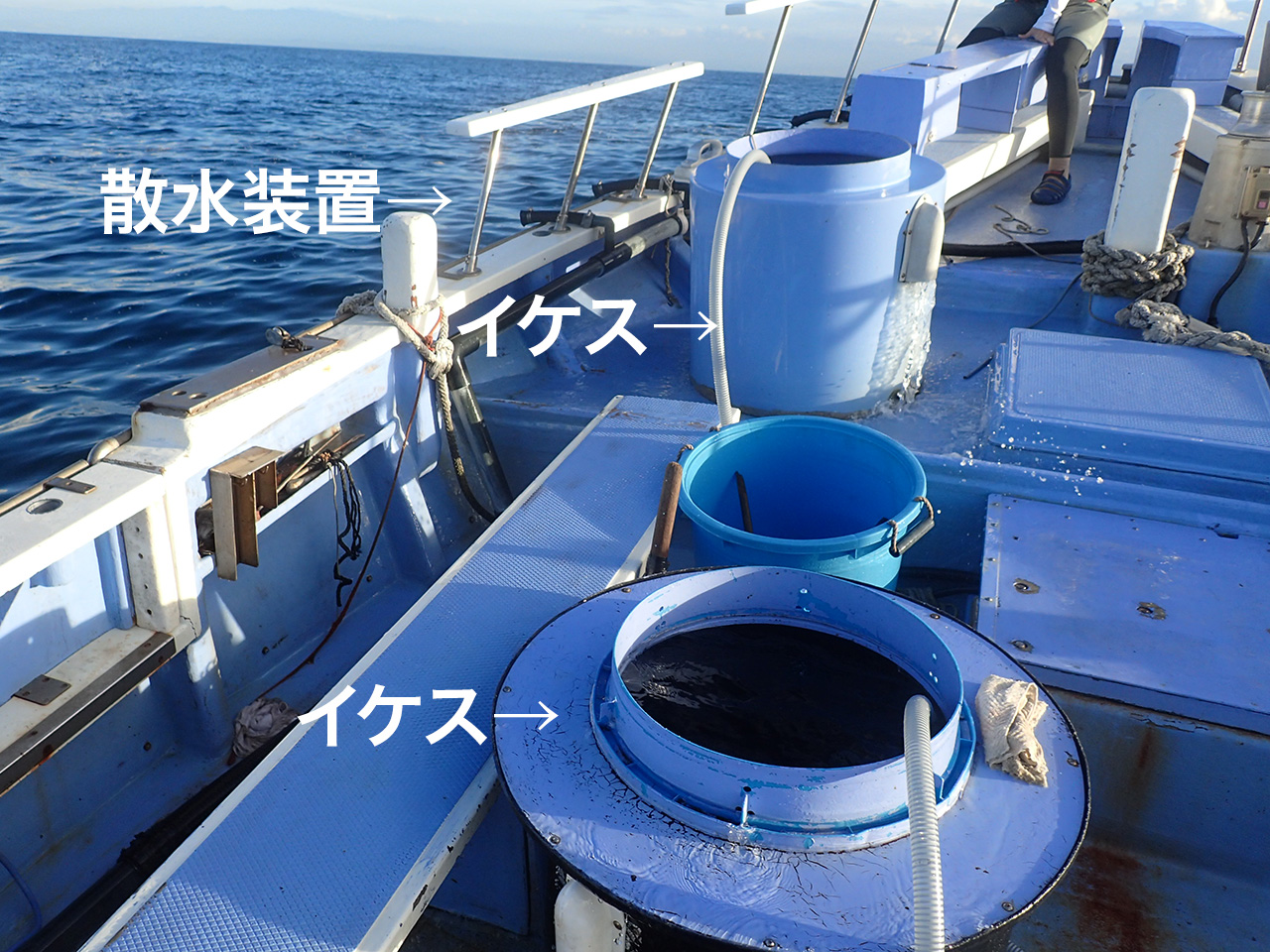

まずは丸伊丸さんに「根魚をフライで釣らせて!」と伝えて、予約しましょう。普段この船に僕らは10〜15名ほど乗って釣りをしているので、6名だと広々使えます。釣りをする時はフライなので片舷だけになります。船長の指示に従って(基本は左舷側)片側だけで釣りをしましょう。

まずは丸伊丸さんに「根魚をフライで釣らせて!」と伝えて、予約しましょう。普段この船に僕らは10〜15名ほど乗って釣りをしているので、6名だと広々使えます。釣りをする時はフライなので片舷だけになります。船長の指示に従って(基本は左舷側)片側だけで釣りをしましょう。

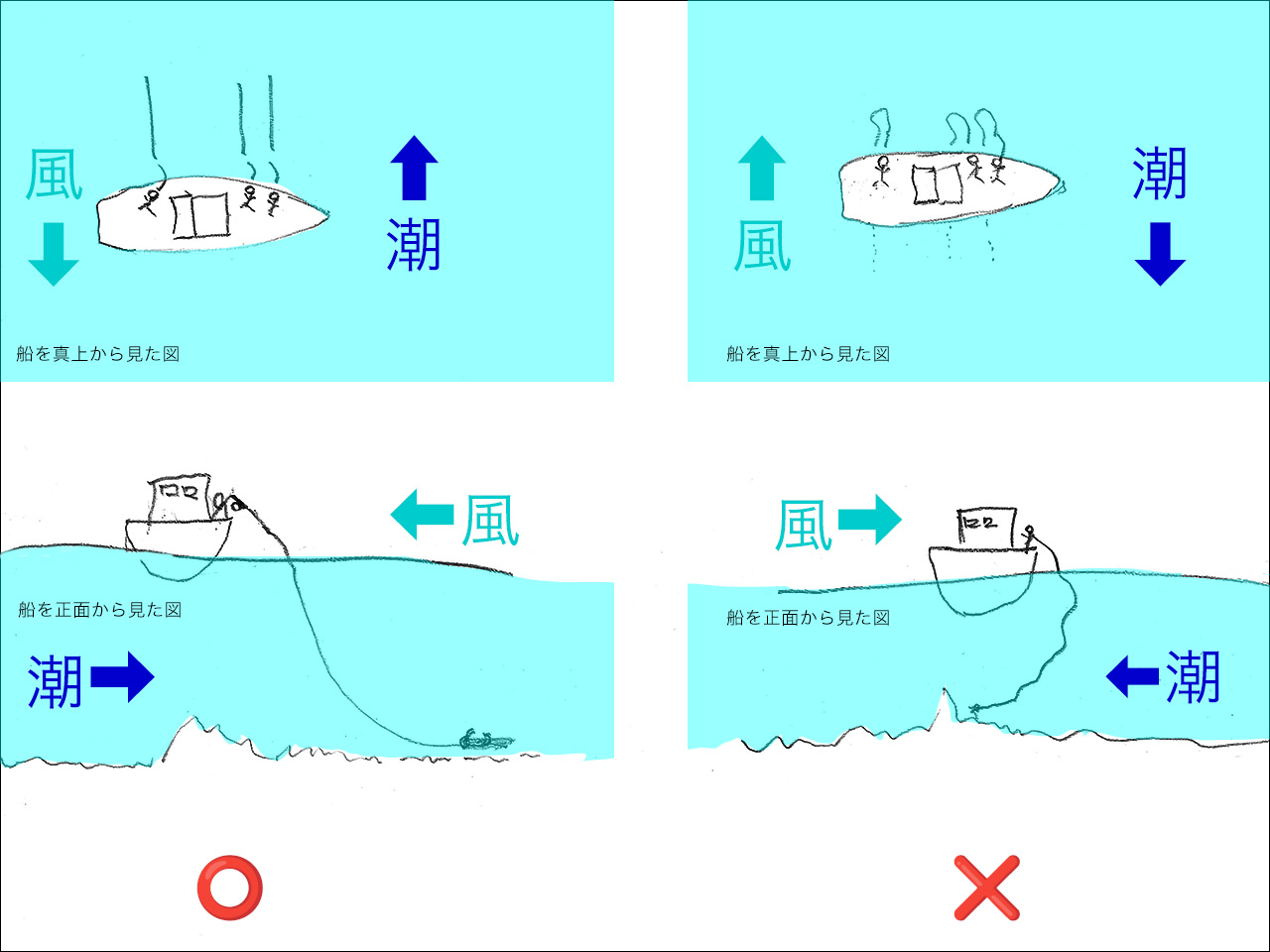

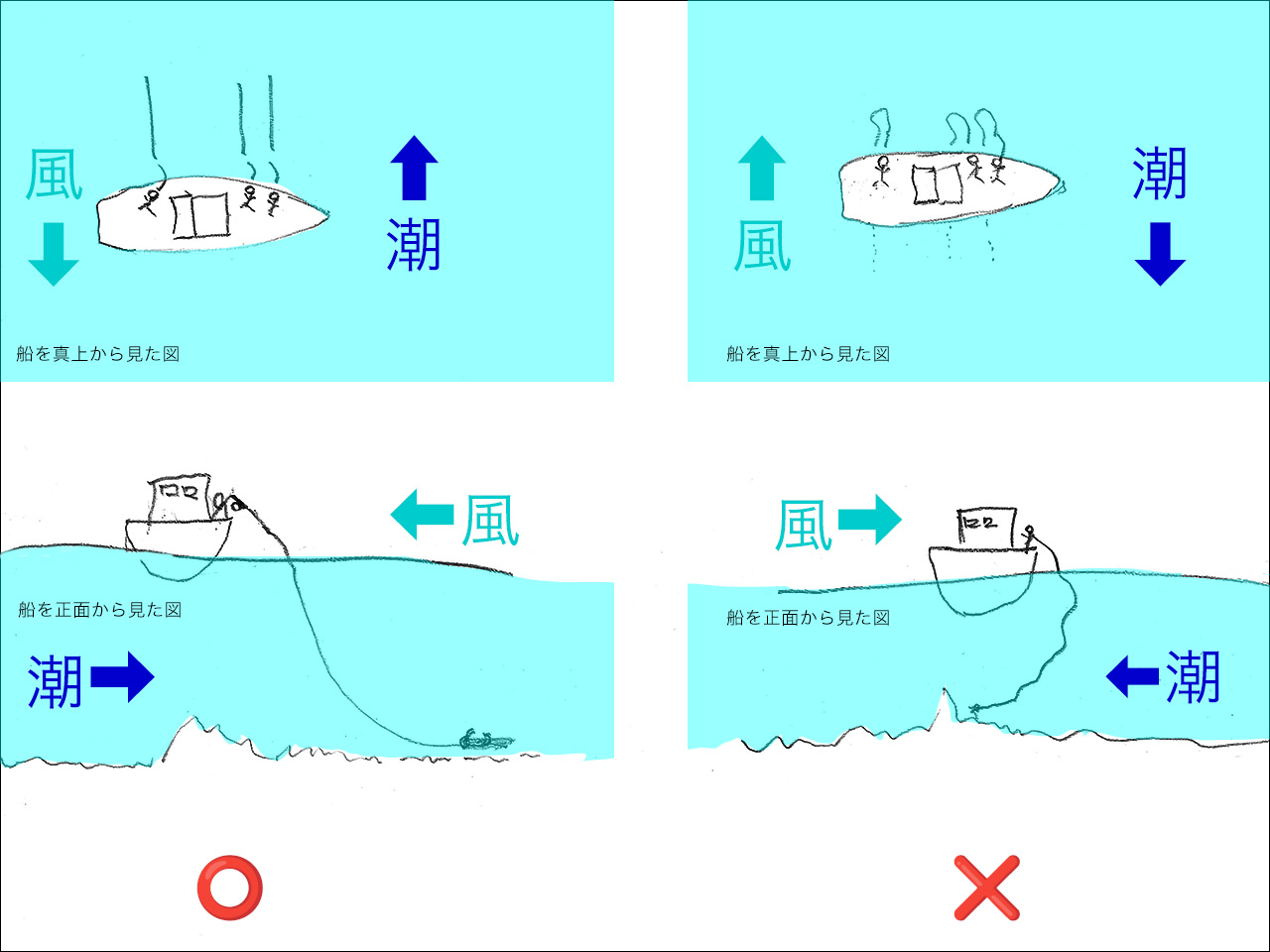

マダイのビシマでの釣りを知っている方はソレを想像してください。船はどてら流し(船に風を受けて横向きに流れていく)です。フライは他の釣り方と違いオモリが一点集中では無く、フライライン全体がオモリになるので、潮に乗せてフライラインが斜めに入る状態を作り出します。舟底へフライラインが潜り込んでしまうような場合は潮が逆なので、その場合はラインが外へ払い出す側の舷が釣り座になります。潮と風が噛み合わない事もありますが、全くダメな場合を考えてルアーロッドを一本予備として持っていくのも良いでしょう。昨日は数時間だけ噛み合わない時間帯がありましたが、それも釣りなので、楽しまないとね。

マダイのビシマでの釣りを知っている方はソレを想像してください。船はどてら流し(船に風を受けて横向きに流れていく)です。フライは他の釣り方と違いオモリが一点集中では無く、フライライン全体がオモリになるので、潮に乗せてフライラインが斜めに入る状態を作り出します。舟底へフライラインが潜り込んでしまうような場合は潮が逆なので、その場合はラインが外へ払い出す側の舷が釣り座になります。潮と風が噛み合わない事もありますが、全くダメな場合を考えてルアーロッドを一本予備として持っていくのも良いでしょう。昨日は数時間だけ噛み合わない時間帯がありましたが、それも釣りなので、楽しまないとね。

フライをキャスト後カウントを大体30〜50秒もすれば底に着きます(潮の早さにもよります)。フライはガード付きのエビっぽいものを使うので、根掛かりは稀です。フライロッドの先に違和感を感じたらそれが底ですので、効きアワセするように軽くリトリーブするとそれが誘いになり「ググッ!」という明確なアタリが出ますのでアワセましょう。コツコツとアタるのは口の小さい外道です。その外道を釣りたい場合はフックサイズを6番ほどに落とすと色々な魚が釣れます。ラインは常に張った状態ですから、少しずつリトリーブすると、そのうち全くラインに違和感を感じなくなります。それ以降は底を切って上に上がってくるだけなので、もう一度キャストし直しましょう。タナを切っての最後のリトリーブ最中にはその他の魚が掛かってきます。

フライをキャスト後カウントを大体30〜50秒もすれば底に着きます(潮の早さにもよります)。フライはガード付きのエビっぽいものを使うので、根掛かりは稀です。フライロッドの先に違和感を感じたらそれが底ですので、効きアワセするように軽くリトリーブするとそれが誘いになり「ググッ!」という明確なアタリが出ますのでアワセましょう。コツコツとアタるのは口の小さい外道です。その外道を釣りたい場合はフックサイズを6番ほどに落とすと色々な魚が釣れます。ラインは常に張った状態ですから、少しずつリトリーブすると、そのうち全くラインに違和感を感じなくなります。それ以降は底を切って上に上がってくるだけなので、もう一度キャストし直しましょう。タナを切っての最後のリトリーブ最中にはその他の魚が掛かってきます。

魚が乗ったら根に潜られないように、最初のひとのしはラインを根から引き剥がすようにラインをたぐります。(丸伊丸船長撮影)

魚が乗ったら根に潜られないように、最初のひとのしはラインを根から引き剥がすようにラインをたぐります。(丸伊丸船長撮影)

アカハタは20〜40センチくらい。25センチ以下はリリースを心がけましょう。このアカハタは開始一投目で釣れました。水深10mほどでカウントは40秒です。口からは10センチほどの伊勢エビが出て来たので、その大食漢が伺えます。

アカハタは20〜40センチくらい。25センチ以下はリリースを心がけましょう。このアカハタは開始一投目で釣れました。水深10mほどでカウントは40秒です。口からは10センチほどの伊勢エビが出て来たので、その大食漢が伺えます。

水深が浅いところだと太陽が出るとこんな感じでそこが見えています。目を凝らすと何やら大きな魚が泳いでいたりして。海では何が掛かるかわからないので、上がってくるまではわからないドキドキ感があり、その最中の引き具合で何の魚か想像しながら手繰ります。

水深が浅いところだと太陽が出るとこんな感じでそこが見えています。目を凝らすと何やら大きな魚が泳いでいたりして。海では何が掛かるかわからないので、上がってくるまではわからないドキドキ感があり、その最中の引き具合で何の魚か想像しながら手繰ります。

釣れる根魚はアカハタの他にカサゴなども。釣れる度にどんな料理にして食べようかと考えてしまいます。

釣れる根魚はアカハタの他にカサゴなども。釣れる度にどんな料理にして食べようかと考えてしまいます。

今回釣れた外道はエソの他にフエフキダイや小さなお魚などなど。アタリだけは常にあるので、管釣りで楽しむシンキングラインの釣りよりも楽しいかも?

今回釣れた外道はエソの他にフエフキダイや小さなお魚などなど。アタリだけは常にあるので、管釣りで楽しむシンキングラインの釣りよりも楽しいかも?

オオモンハタはタナを切って少し上を引くと喰いついて来ます。アカハタよりも少しさっぱりしたお刺身でした。

オオモンハタはタナを切って少し上を引くと喰いついて来ます。アカハタよりも少しさっぱりしたお刺身でした。

今回の最大サイズは40センチ弱までで平均30センチ前後。フライはボリュームがあった方が良い感じでフックサイズを大きくすると小物が避けられます。

今回の最大サイズは40センチ弱までで平均30センチ前後。フライはボリュームがあった方が良い感じでフックサイズを大きくすると小物が避けられます。

私もオオモンハタがヒット。アカハタとの食べ比べをしましたが、どっちも酒蒸しは美味かったなぁ。

私もオオモンハタがヒット。アカハタとの食べ比べをしましたが、どっちも酒蒸しは美味かったなぁ。

おメメの周りにアイシャドウが入っており、胸鰭はウチワの様なアカハタは根魚界隈のアイドルといった風貌でとてもカワイイ(食べちゃいましたけれど・・)。結果終わってみれば面白いぐらいにアタリがあり沢山釣れたので、食べたくなったらまた行く事でしょう。やってみたい方が多いようであればお店で丸伊丸をチャーターするかもしれません。また初チャレンジだけに伸びしろしかないこの釣りですから、皆さんで大いに盛り上げていきましょう。

おメメの周りにアイシャドウが入っており、胸鰭はウチワの様なアカハタは根魚界隈のアイドルといった風貌でとてもカワイイ(食べちゃいましたけれど・・)。結果終わってみれば面白いぐらいにアタリがあり沢山釣れたので、食べたくなったらまた行く事でしょう。やってみたい方が多いようであればお店で丸伊丸をチャーターするかもしれません。また初チャレンジだけに伸びしろしかないこの釣りですから、皆さんで大いに盛り上げていきましょう。