トラウト、特にヤマメ狙いの一連の流れはこうだと思う。

足しげく通う川には狙いの本命ヤマメがいる。先週はフライを追わせる事はできたが、食わせることが出来なかった。多分フライが合っていなかったのだろう。川面を探せばいくつものチラカゲロウが流れていたが、それに近いフライが無かったのが敗因だ。

先週と同様に同じポイントでライズを繰り返す狙いのヤマメ。今回は食べているであろう虫に近いフライを巻いてきたので大丈夫な筈。それを所定の位置からタイミングを図ってキャスト。ヤマメは躊躇する事なく食いついた。気持ち良くロッドを締め込み伝わる重さ、糸なり、横走り。その心臓がドキドキするような瞬間を経てヤマメをランディング。しかし、私が巻いてきたフライは本当にこのヤマメを騙せていたのだろうか?

そう思う私は釣れたヤマメにストマックポンプを差し込み、胃の内容物を確認するのである。吸い出されたそれを付属のトレーに出してみると、先週と同様にチラカゲロウを捕食しており、私のフライが見事にマッチしていた。仕留めた魚は尺には届かなかったけれど、釣りはこれで自己完結されるのである。

そして、一昨日の私はこうであった事実。

解禁からもう15周目を迎えたけれど、未だに満足な結果を得られていない近郊の遡上魚狙い。釣れないのはいつもの事なので、へっちゃら。だって毎週ダブルハンドの練習に来ているだけだもの(と自分に言い聞かせてみる)。3月の終わりに少しだけ手応えを感じたけれど、その後は雑魚さへも食いつかない。水温の上昇と季節の進み具合を考えるとそろそろなんだよな。そんなことを考えながら二筋の流れがあるポイントへ到着し、その合流少し上からスペイキャスティングをスタート。

夜明けとともにポイントへ入ったけれど、やっぱり今年は寒い。虫っけは全くなくこれじゃまだダメだなと思った。一つのランを流した頃にはようやく外気と水温が少し上がってきたので、気まぐれで同じポイントをもうひと流しすることに。川面には小さめのヒゲナガが泳いでいるのでグリズリーキングにでもしてみるか、と結び変えてみた。

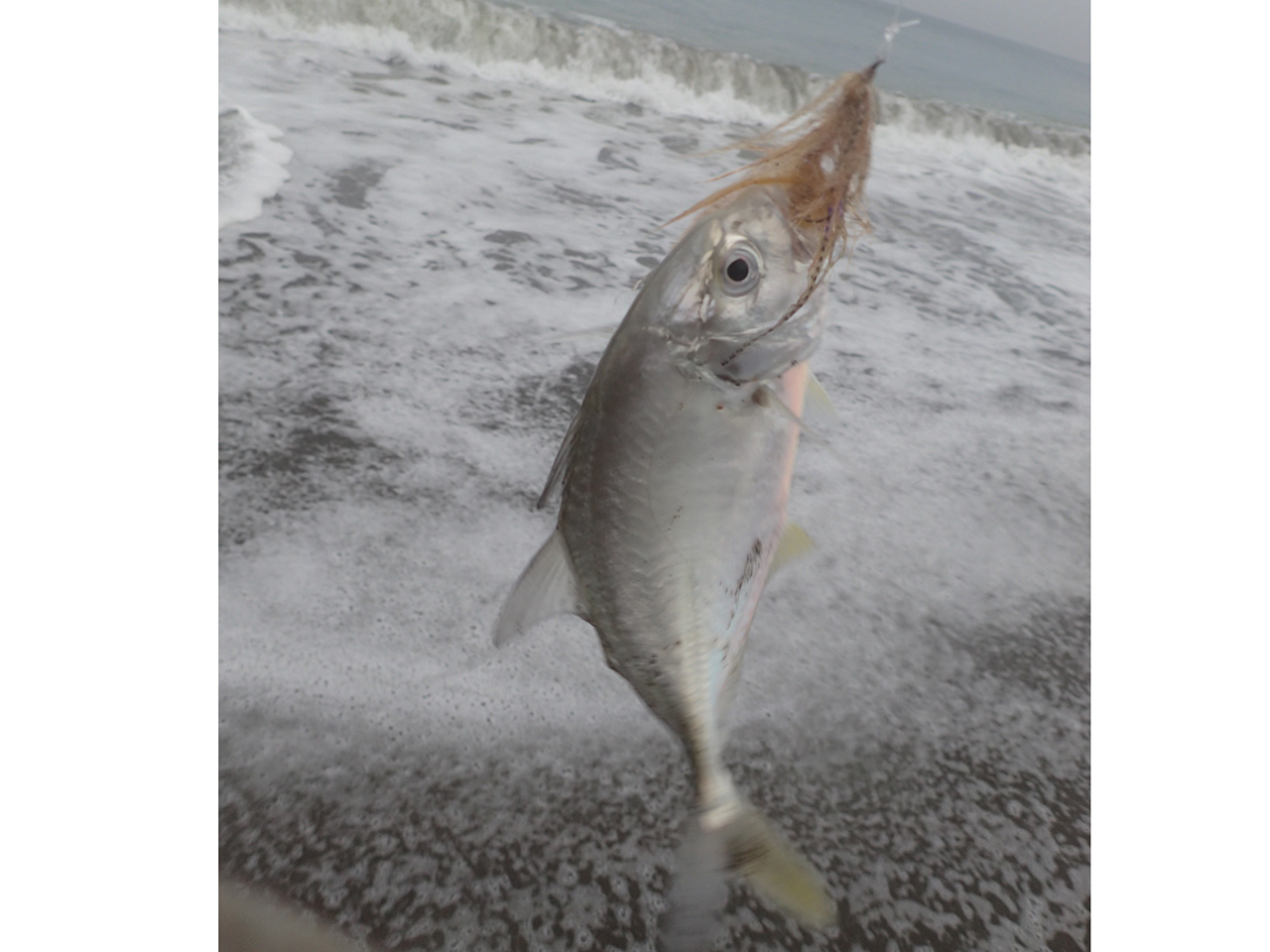

流れの芯はやや対岸寄り。その芯よりも自分側にいい感じのヨレがあるので、少し距離を投げて流れの芯近くからスイングを開始し、掛かるならば此処だとしつこく流してみる。するとマーキスが「ジ、ジ〜ジ。」と珍しく反転音を披露。掛かった魚はラインを張った途端に上流へ登り出したためにラインが弛みそうだったので、リールで回収せずに慌てて左手で手繰り寄せた。魚が上流へ走るスピードが速かったので、ロッドが軽くなり一瞬バレたかと思ったら、その後にずっしりとした重さが伝わってきた。またまたぁ〜、思わせぶりでスモールマウスなんでしょ?

ガンガンと首振りを繰り返しながら寄ってきた見事なギンギラギンにさりげない魚体。関東でまともなサイズを見るのは一体何年ぶりだろうと手が震え始めた。持っているネットはちっこいからこのままズリ上げようとする事としよう。しかし魚の口元に目をやるとフッキングが縦掛かりなのに気づき、私は小さな声を発したのである。

「あっ。」

浅瀬に身を横たえる寸前に暴れたそやつのフックはポロリと外れ、私はそこへ飛び込むように覆い被さったが、魚は私の手の中をスルリと逃げ去っていた。その後放心状態で30分ほど人柱のように立っていたのは、誰かに見られただろうか。私の魂は魚と一緒に川へ去って行ったかのような錯覚に陥る、柔らかな日差しが顔を温め始めた朝方の出来事。

私の中でサクラマスは写真という証拠を残して自己完結。その感触は僅かに感じたけれども何も言いようが無い虚しさ。でも1時間もするとポジティブシンキングな私は立ち直り、ひょっとしてポイントを休ませれば別のサクラマスが掛かるかも? と考え、その場を離れた。そして夕方遅くに戻って反復するも手応えは一切無く、空手で帰るのである。反復した事で私のしくじりは増大する結果になったのは言うまでも無い。

帰宅して煽る酒は荒れるばかり。今日の出来事を思い返し、ああすればよかったと思い返しても何の手立ても無し。そんな私に嫁は一言。

「良かったじゃない、あなたの作った毛針に魚が掛かったんでしょ?」

その言葉になんとも言えぬ漢のロマンを切々と語りたかったが、言ったところで理解をしてもらえないとわかっているので、その後も酒を煽り続ける夜だった・・・。