3月も三週目に入ったので、重い腰を上げてみませんか?私はというと、相変わらず北関東へ出向いてます。

先週の釣りでフライボックスのミッジは完全になくなり、急遽前夜に8本を巻いていざ出陣。と言っても先週の場所へ二度行っても情報取集にはならないので、今回は気分を変えて別の支流へ20数年振りに向かうことにしましたヨ。長年放置した川だけれど20年前に全く釣れなかった訳ではなく、むしろ他の支流よりもたくさん釣れていた川。なのに通わなかった理由はいたって簡単で、その川を下流から叩いていくとずっと釣れ続けるのだが、その当時漁協の看板以外に手書きでこんな看板が・・・。

『ぼくたちが放したヤマメが育ちますように。釣り人のみなさんいじめないでください。・○○小学校』と。

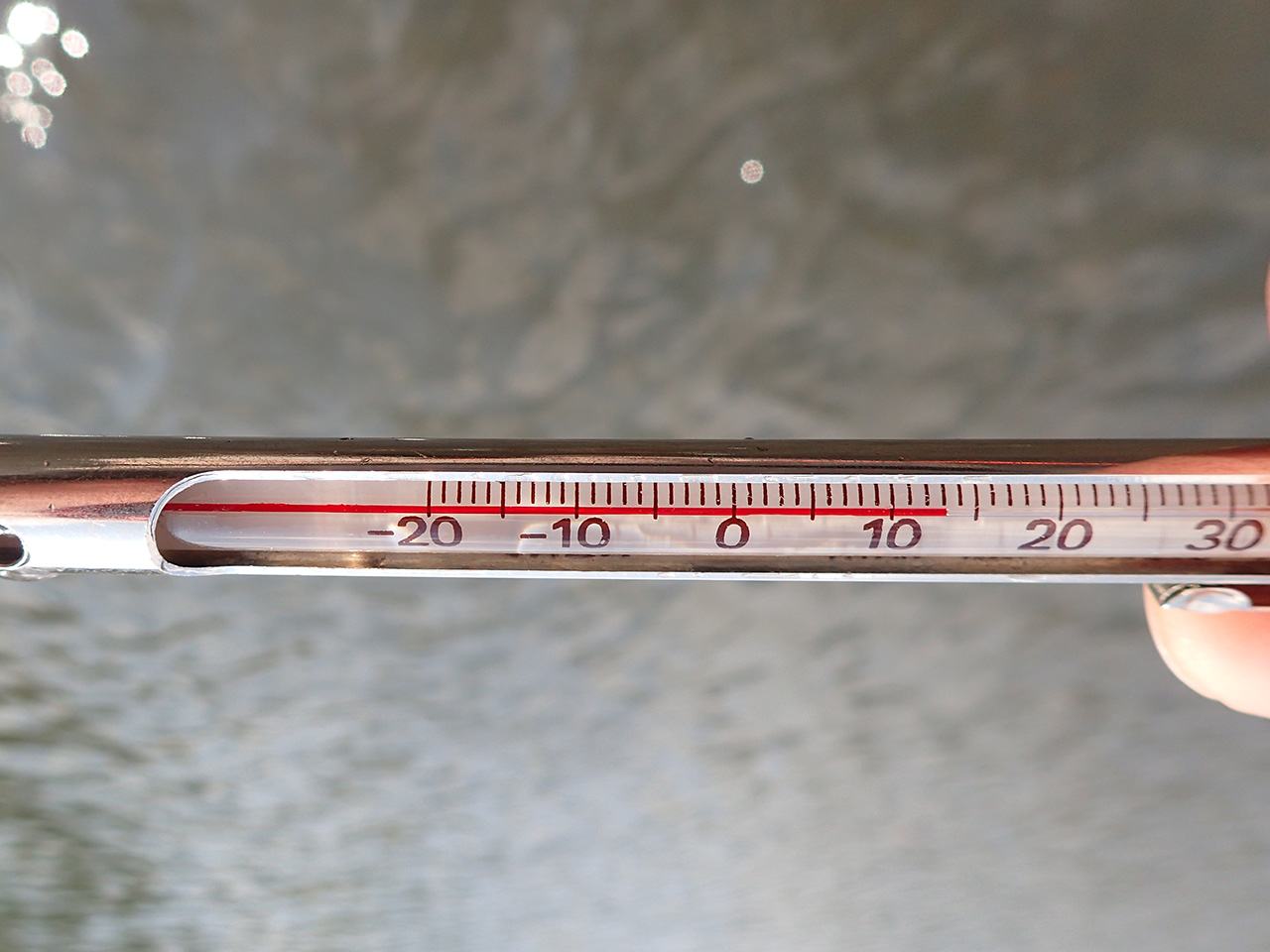

ポイントを探して回ると、縦に並んだヤマメさんたち。元気の良い子はこんな風に口が半分出てました。ハッチはユスリカと、マイクロカディス。 決して禁漁区や保護区ではないのだが、釣りをしていても後ろめたさが残るのでそれ以来行っていなかったのがその理由。なので、今回は小学校の周りを避けてどの程度魚が残っているか確認してから、その後に本流へ戻りヤマメを狙いに行くという日程。

その支流は当時と比べると住宅が増えて水が渇水気味。でも前情報もあって予測していた場所はライズがたくさん。最初は枯れ枝から雨粒が落ちているのかと勘違いしたほどで、ライズは暖かな曇りなので止むことがなかった。河原へ降りるや否やすぐさまミッジでヒットが続いたのであっという間に二桁の大台に。そんな感じなのでその場所は10時過ぎには上がり、本流へライズを求めて散策することにした。通い慣れた道はナビをほとんど見ることなくどこでも行けるようになってしまった私は、助手席から指示を出しながら次なるポイントを目指す。

浅くて緩い流れでミッジをついばんでいたヤマメ。放流して間もない個体。 「なんかこの地域は、からあげ屋が多くないですか?」

言われて初めて気付いたその事実。釣りのことしか頭にない私には河原の虫たちと魚のライズしか見ていないのは確か。関東では見かけない道端にからあげのみを売る路面店がやたらたあることを改めて知った。昼を過ぎた時点で僕らのコンビニ食料は底をついていたので、ポイントを見て回るも頭の中は暖かな唐揚げを想像して止まない。爆風の中ようやくスプラッシュする大物を見つけたのだけれど、長続きしないライズを見捨ててしまい、魚を探すふりして唐揚げ屋を探す旅と相成りました。

帰り道にようやく見つけて食べた揚げたての唐揚げの香りは車の中で芳香剤のように充満し、胸やけするまで頬張り続けたとさ。

真面目な話をすれば、いよいよ春到来。お昼過ぎの爆風の中で、オオマダラ、マダラ、コカゲロウ、ガガンボ、コカゲの複合ハッチ。かなりヤバイ状態へ突入してきました。ドバっと出る大物は数本見つけたけれど、本流用にと8フィート6インチ4番を持っていたつもりが9フィート8番を持っていた私(笑)。これで何回目かな、ロッドの番手を間違えたのは。老眼が進んだ今、ロッドチューブには大きなラベルを貼るべきだと思った昨日です。

支流のヤマメの胃袋はミッジだらけ 横並びに二人で入りダブルヒット状態が続いたので、ネットに2本納めて見ました。 本流ライズまでの距離約15m。8フィート3番だと爆風には敵いません。ライズの間隔は3分に一度。尺ものは次回に取っておきます。 川面に流れる虫にシャッターを50枚くらい切ったけれど、設定モードがあってなかったので、ピンがあっている写真がほとんどなかった。本当はオソロシク色々な虫が流れていたんです。でもオオマダラだけは食べてなかった。 もうそろそろ情報取集は飽きたので、来週あたりから本流の大物狙いへ切り替えます。 1番最初に入るべき大物ポイントを1番最後に入ったら、な〜んも起こらなかった。次回に期待