なんか絶妙なタイミングなんだけれど、某所から「ボウズについての原稿を書いて。」と原稿依頼があったりして(いつかどこかで見かけたら読んでくださいまし)。まぁ、私の年間釣行のうち半分はロマン溢れる漢の世界を追い求めているので、オデコなんて日常茶飯事だから、オデコの話なんていくらでも書けるのです。だからボウズは落ち込まないと言いたいところだけれど、それは場所によりますな。

このブログには「#オデコなんて怖くない」というタグを入れているくらい、私は魚がツレナイ日がかなりの頻度である訳。例えば本栖湖は「3回行けば一度は釣れる」と豪語しているから、オデコの確率は2/3なので、なんと66パーセント(笑)。サクラマスなんかは遠征の場合は1週間行って1本取れるかどうか。関東圏のサクラマスについては、3〜4年釣り続けて1本釣れるかどうかといレベル。外道が釣れる事はあっても、目的の魚についてはボウズというのは茶飯事なんですね。しかしここで出てくる釣りは漢のロマンであり、簡単に釣れない魚にいつもチャレンジしているから、「オデコなんて怖くない」のです。

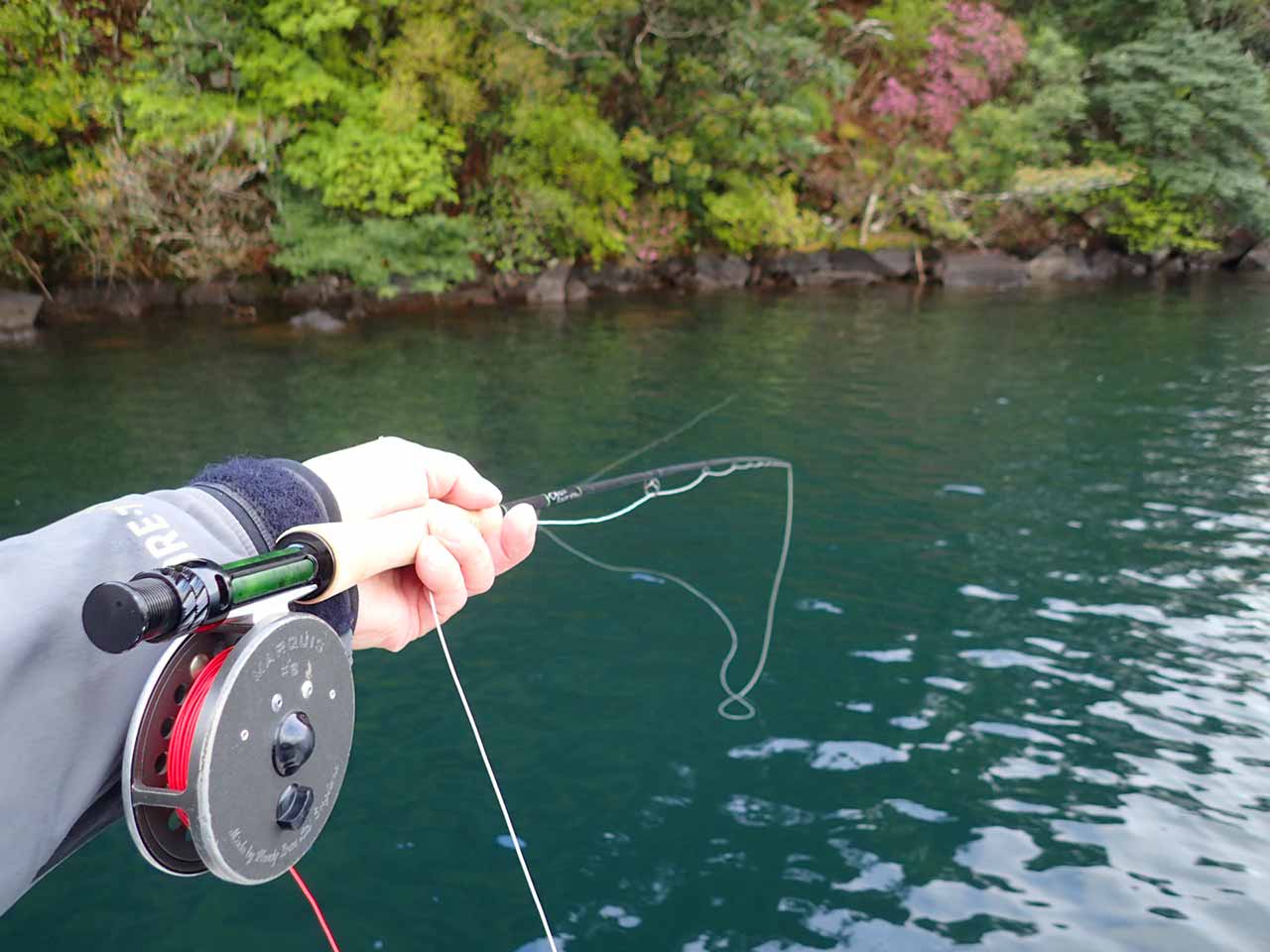

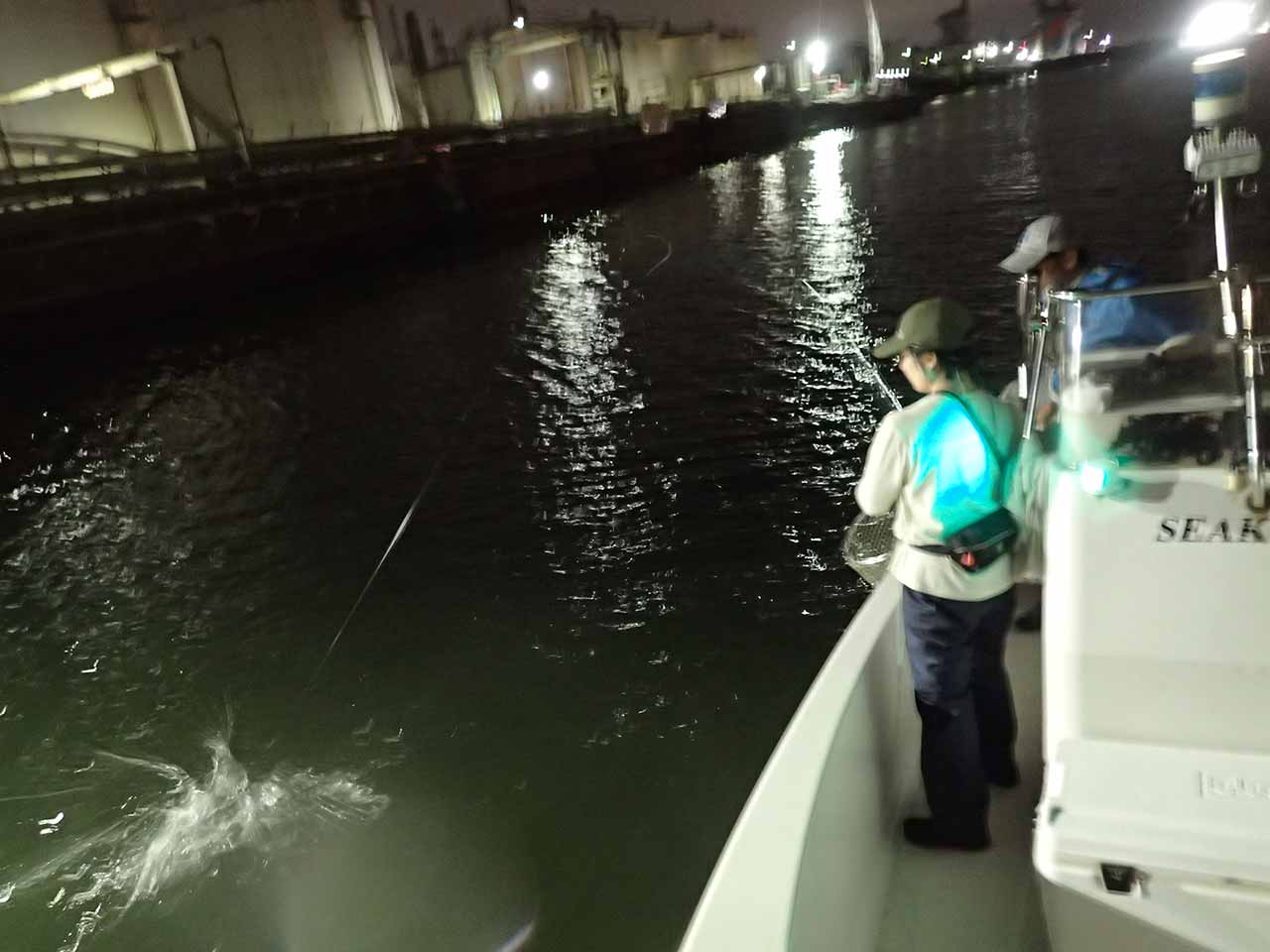

でもって、1月の釣行は行く場所が限られてしまうので、今週の火曜日は3月のフライトーナメント準備の挨拶を兼ねて東京の赤坂にある弁慶堀へと出かけたのでありました。

皇居の外堀にあたるこの弁慶堀は、私は小学生時代から50年釣り続けているスポットで、当時はブラックバス狙いで訪れてました。現在もブラックバスは釣れるのですが、冬の間にレインボートラウトを放す様になったので、私にとって現在は冬の釣り場として活用してマス。レインボートラウトを放す様になってからかれこれ20年位は経ったかなぁ。当初は今ほど藻が生えておらず、その代わり水深が浅かったのですが、現在は昔と比べると魚のサイズがあり、ある程度深い場所に魚が落ち着く傾向にあります。

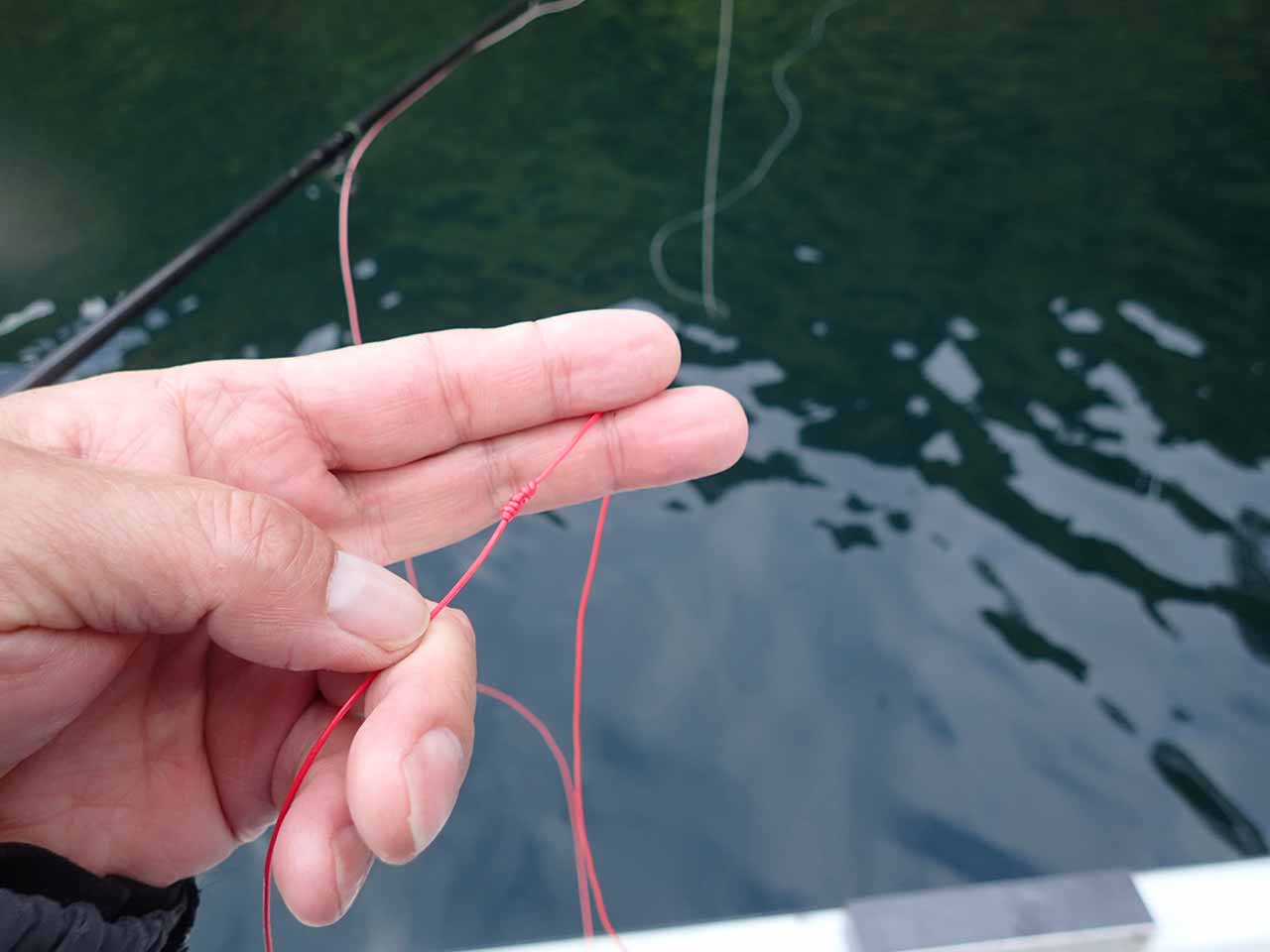

そんな毎年訪れる弁慶堀だから、この時期のパターンを知り尽くしたつもりでいた私。これだけあれば充分だろうと巻いてきたフライは6本。電車移動の釣行なのでタックルをコンパクトにまとめて出掛けたのですが、こうすれば釣れるという自分理論が通じず、あえなく撃沈してしまいました。釣れるつもりで行ったので結構凹んでしまった私。

そんな人の不幸を覗いてみたい方は、以下をご覧くださいまし。