一昨日は朝シーバスに出掛ける為に4時起きし、昨日は朝練(朝霞ガーデンで釣り練習会)とキャスティングスクールの為に5時起きと早起きの日々。もっとも夜が明ける頃には釣りで無くても目が覚めてしまう釣り向きの体に仕上がってますので、日本代表ラグビー選手のようなものです(言い過ぎました、ただの初老のお早起きですね・・)。

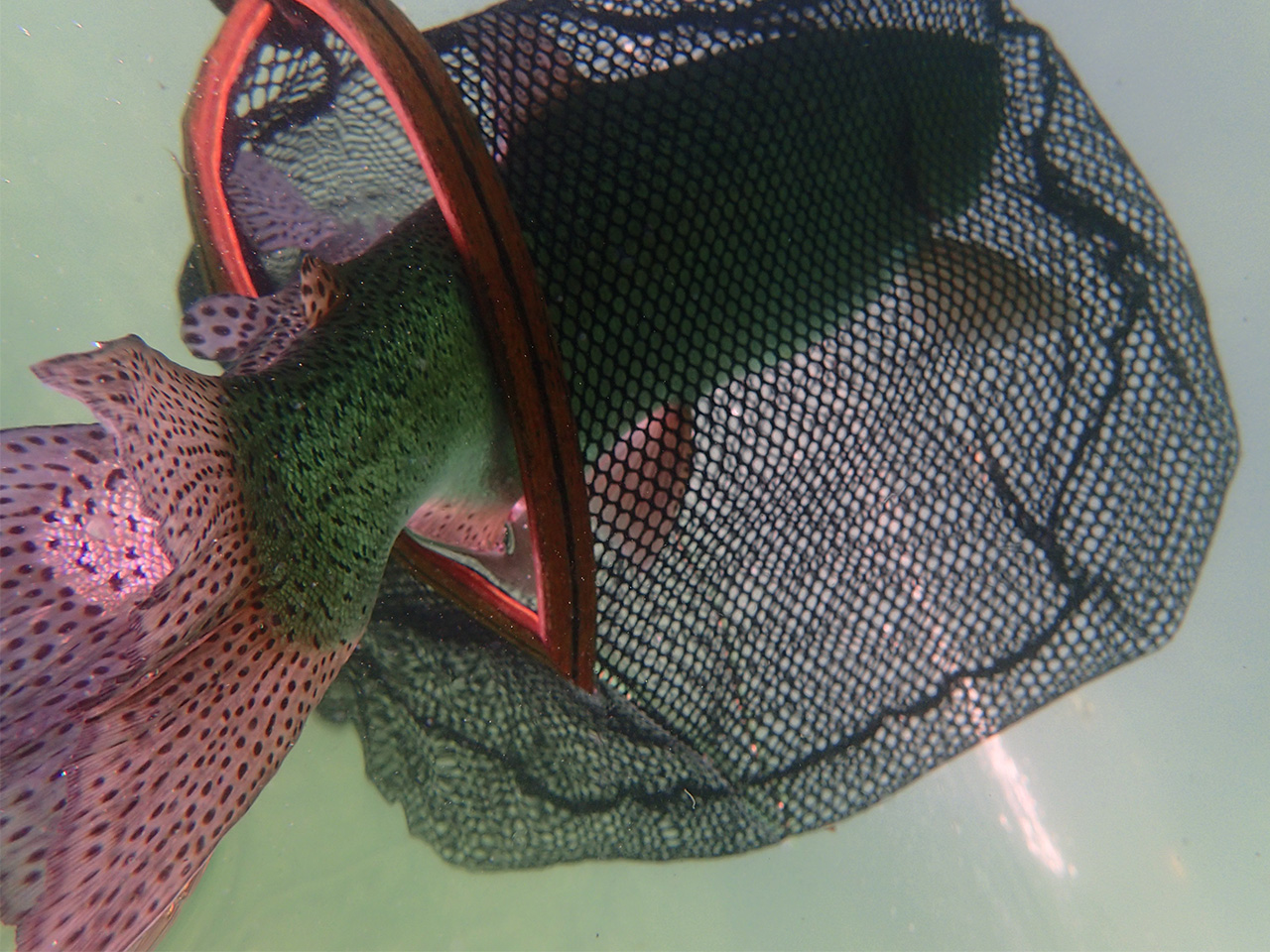

明日から河川の全国一般禁漁に入ることもあってか、朝霞ガーデンはすでに菅釣りの季節到来といった雰囲気で大盛況。でも水温が少し高めで数釣りをするにはもう少し季節が進んだ方が良さそうです。

キャスティングスクールはいつも通りの初めて講習と、自分のキャスティングを改善したい方が集まります。シーズンオフになると人は増え始め、春先は15名以上になるほどキャスティングに情熱を傾けてくれる方がいるので、教える側は嬉しい限り。

そんなスキルアップに情熱を燃やす人は、近い将来に行くであろうターポンやパーミットなどに備えて、準備万端で夢を叶えに行く訳です。時にお店には「来週ハワイへ行くのでボーンフィッシュ用に一式揃えてもらいますか?」という方がいたり。思い立ったら吉日なのでしょうけれど、詳しく聞けば3番しか振った事がなく、普段の釣りがヤマメとイワナ。それを練習もせずにボーンフィッシュをするのはかなり無謀なのですが、私は「頑張ってください。」と送り出すしかありません。そんな方は神がかり的な偶然で釣れる事があっても、狙って釣れることはないでしょう。

僕ら庶民にとっては海外遠征をするなんて最大のイベントであり、お堅い会社のサラリーマンさんだったら年休を頂いて釣り人生最大のイベントであったりします。海外は魚がいっぱいいるから誰でも釣れるだろうという妄想を抱いている方もいますが、そんなことはありません。努力を怠ると、たとえ旅費に80万円をかけたところでターポンフィッシングで本命はオデコなんて事になりますので、今やっているラグビー世界大会日本代表選手のように全力を出し切って挑んでほしいと思う私。

長々と書いて言いたいことは一つ。情熱を持ってキャスティングに取り組む人の上達スピードは誰よりも早く、キャスティングスクールにお金を払って参加した事でやった気になってその後の練習をしない人は、夢の魚を手にする確率はとても低いと言う事です。

人生は一生勉強。私の情熱は全て釣りに注入。これからも皆さんのキャスティングスキルアップの為に努力していきます。

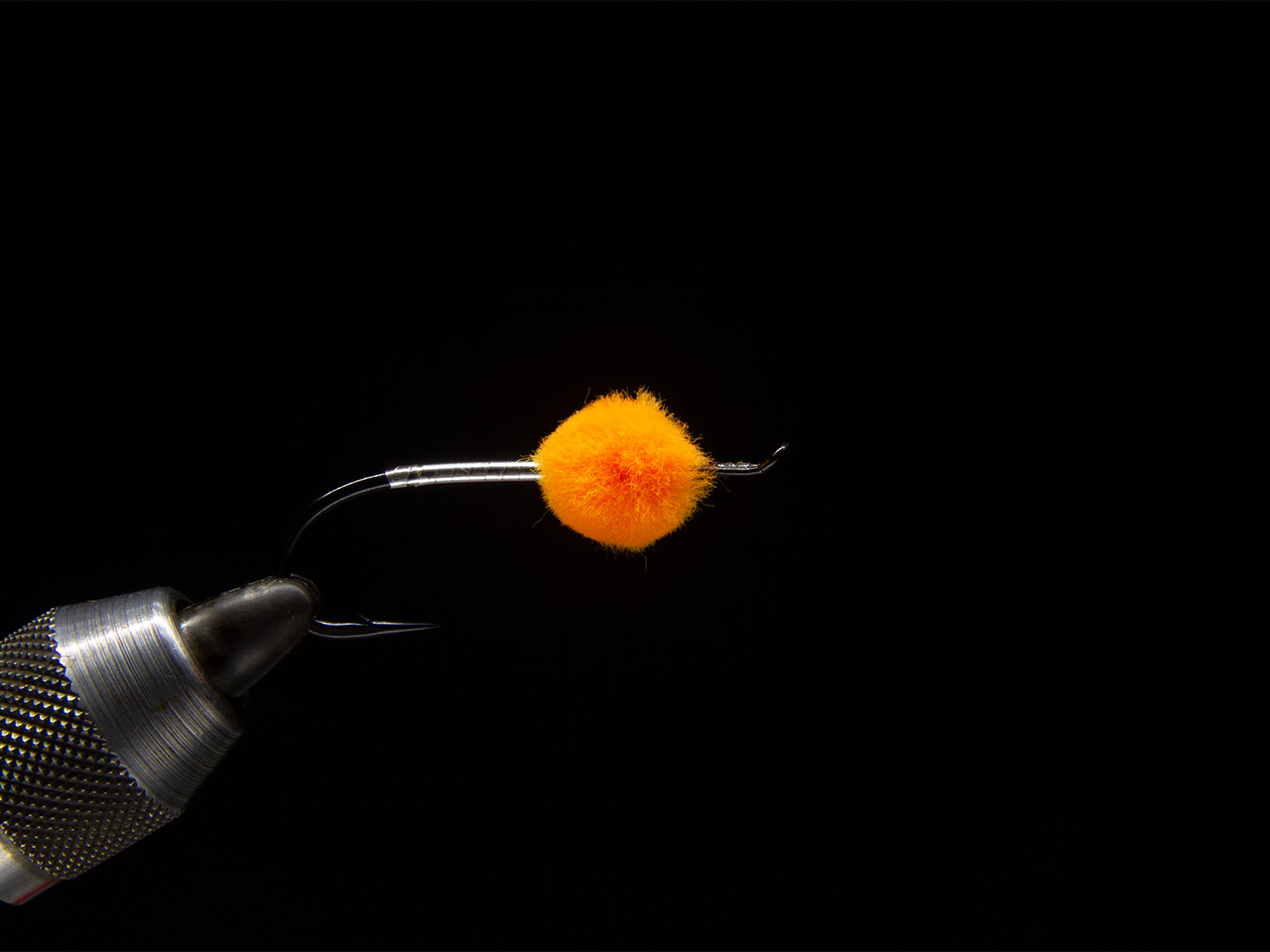

29日第一部は朝練から。最初はドライで入れ食ってましたが、30分もすると沈黙。その後ポツポツの拾い釣りになりました。もっとも私の場合は朝霞ガーデンでは毎回他の釣り場用に使ったフライを使います。今回も先日のモンタナ釣行で使ったフライを成仏させる為に、その使用したボロボロのフライだけを使って釣りをしてました。

29日第一部は朝練から。最初はドライで入れ食ってましたが、30分もすると沈黙。その後ポツポツの拾い釣りになりました。もっとも私の場合は朝霞ガーデンでは毎回他の釣り場用に使ったフライを使います。今回も先日のモンタナ釣行で使ったフライを成仏させる為に、その使用したボロボロのフライだけを使って釣りをしてました。

彼岸花が土手の道を彩ります。僕らのキャスティングスペースはいつも場所を追いやられて、右往左往。狭いスペースですが何とか頑張りました。

彼岸花が土手の道を彩ります。僕らのキャスティングスペースはいつも場所を追いやられて、右往左往。狭いスペースですが何とか頑張りました。

ある一定のレベルを超えてくると、その多くのキャスターの悩みはバックキャスト。バックキャストの後ろへ引っぱられるパワーをもらう事ができれば、その人のキャスティングは飛躍的に変わります。そのキーワードは「テンション」。釣りをしている時も同じですが、キャスティング時もその動作の最中にテンションが抜けてしまうところがあれば、そこが改善すべき点になります。

ある一定のレベルを超えてくると、その多くのキャスターの悩みはバックキャスト。バックキャストの後ろへ引っぱられるパワーをもらう事ができれば、その人のキャスティングは飛躍的に変わります。そのキーワードは「テンション」。釣りをしている時も同じですが、キャスティング時もその動作の最中にテンションが抜けてしまうところがあれば、そこが改善すべき点になります。