2018年の9月にTFOディアークリークシリーズが突然製造中止になりました。8月の時点では継続モデルとして聞いていたのですが、本当に突然の事であり何か裏事情があると推測されるけれど、私にとっちゃ死活問題。

ハーミットの商売はご周知の通りフライ用品の販売で中古屋ではありません。日々ブログやHPを直し、私の釣りを通して皆さんの物欲を高めて頂くのが私のお仕事です(笑)。

話は戻りそのディアクリーク。私はその12ft6inch#5/6で遡上するサクラマスのほぼ全てを仕留めている愛竿なのですが、製造中止になってしまうとサブロッドへと成り下がります。理由は簡単、このロッドを褒めちぎって使い続けると、中古市場だけが賑やかになりハーミットは何にもその恩恵を受けないのです。なので、製造中止になると私は新たなロッドを吟味し、そのロッドで勝負しなくてはならないという釣具屋の事情があります。『弘法筆を選ばず』と申しますが、それがどうして、私は未だその域には達していません。竿が変われば新しいロッドに魂を入れる為に相応の時間が掛かってしまうので、シーズン前にして急がなければいけない事案となりました。

さて、昨年中に色々なロッドを吟味し候補として残ったのがウィンストンとGルーミスのアスキス。「あんたはウインストンしか似合わないよ。」という後押しもあったのですが、ウィンストンのダブルハンドはすでに3本使っているし、WinstonのTH1266/4はサクラマスをやるのにどうしてもバットの硬さが気になってしまい、今回は外しました。なので残る候補はアスキス2本。そう、ご存知の通りシマノが出しているシマノ/Gルーミス・アスキスと、Gルーミスが出しているGルーミス/シマノ・アスキスがあります。ややこしいですね。何れにしてもブランクがシマノなので安心して使える一本です。

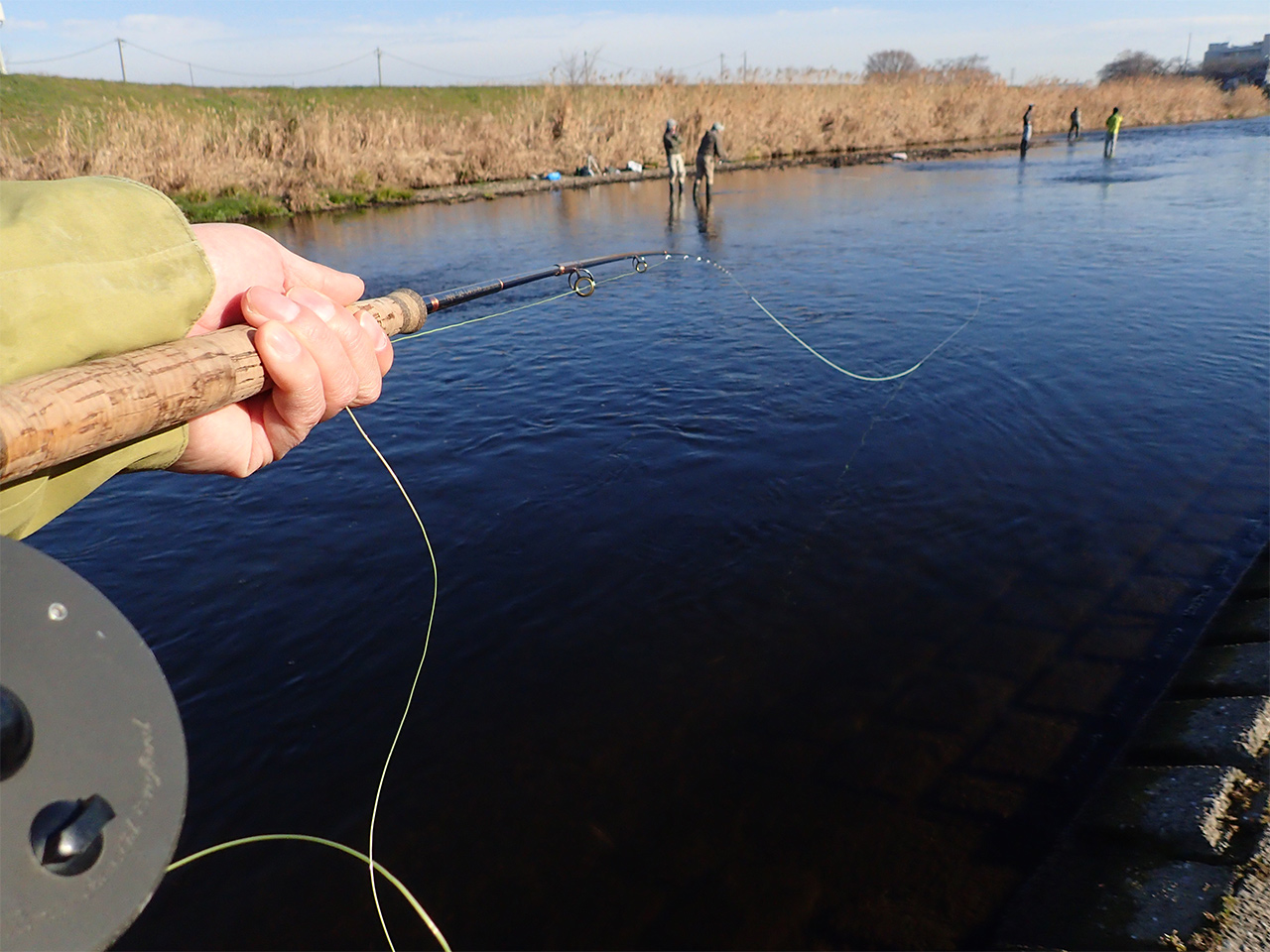

この2本の細部の違いは以下の写真とともに説明しますが、シマノはアクションがスローでバットが細く、Gルーミスは2番セクションの真ん中あたりまで柔らかく、それ以降は徐々に曲がる感じのしなり。どちらも軽くバランスの良いロッドで感心しちゃいますな、日本の技術は。昨日はこのロッドを某管釣りで振り回し、魚の掛け心地と投げ心地を比べてきた次第。私がこのロッドのどちらを買ったかは後の釣りでわかると思いますが、同じルーミスでも個性が出ており、どちらを選ぶかはアクション重視か、あるいは掛けた後重視かであるかです。

これで今年のサクラマスの釣りは気分一新。新たな相棒と共に技術を磨き、今年もサクラマスに出会えるよう精進いたします。

どちらのアスキスも太陽の下に出るとこんな感じのまだら模様に。表面に巻いたスパイラルがこんな感じで見えるんでしょうね。どちらのロッドもGLoomis とSHIMANOのロゴが表記されてます。

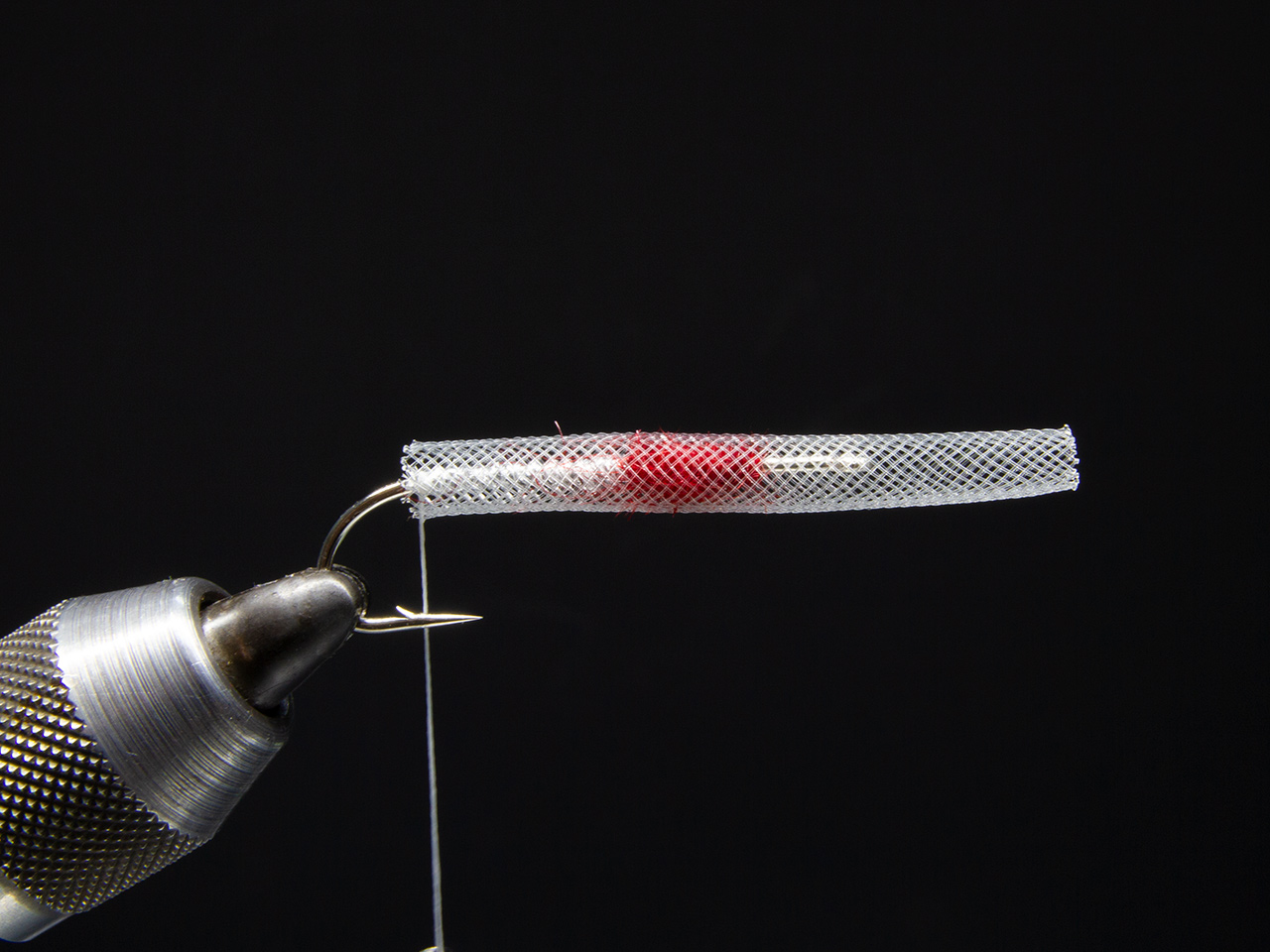

どちらのアスキスも太陽の下に出るとこんな感じのまだら模様に。表面に巻いたスパイラルがこんな感じで見えるんでしょうね。どちらのロッドもGLoomis とSHIMANOのロゴが表記されてます。  今回はレージコンパクトの360Gで振ってみました。6129-4はティップがよく曲がりラインの乗る感覚がわかりやすい。J1266は少し柔らかめと言っても短い分がけあまり柔らかさを感じず、スローなアクション。シュート時のピリリとした感覚はJ1266。デリケートな感じがするのは6129-4。

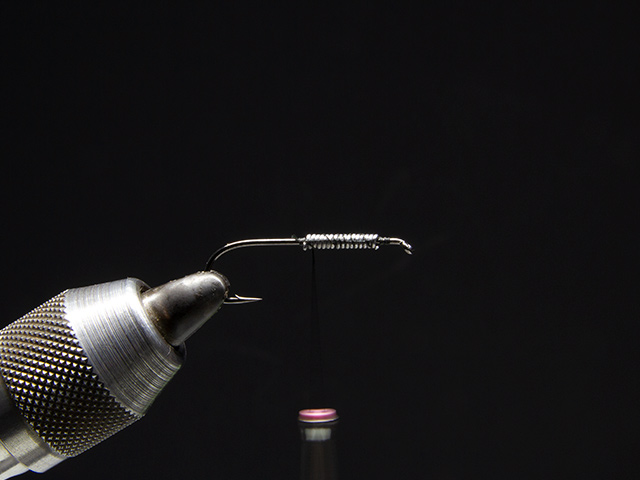

今回はレージコンパクトの360Gで振ってみました。6129-4はティップがよく曲がりラインの乗る感覚がわかりやすい。J1266は少し柔らかめと言っても短い分がけあまり柔らかさを感じず、スローなアクション。シュート時のピリリとした感覚はJ1266。デリケートな感じがするのは6129-4。  J1266はトップガイドがSICで、6129-4は一般的なフライのトップガイド。寒い時期に出動することを考えると、小口径のこのガイドはすぐに凍ってしまうので、いただけない。今回はサクラマス用として私的な意見を述べているけれど、引っ張りの釣りの場合はこの口径の小ささにラインの継ぎ目が入るたびに気になって仕方がなかった。ちなみにJ1266はバットから4個目までバットガイドもチタンフレームSiC。

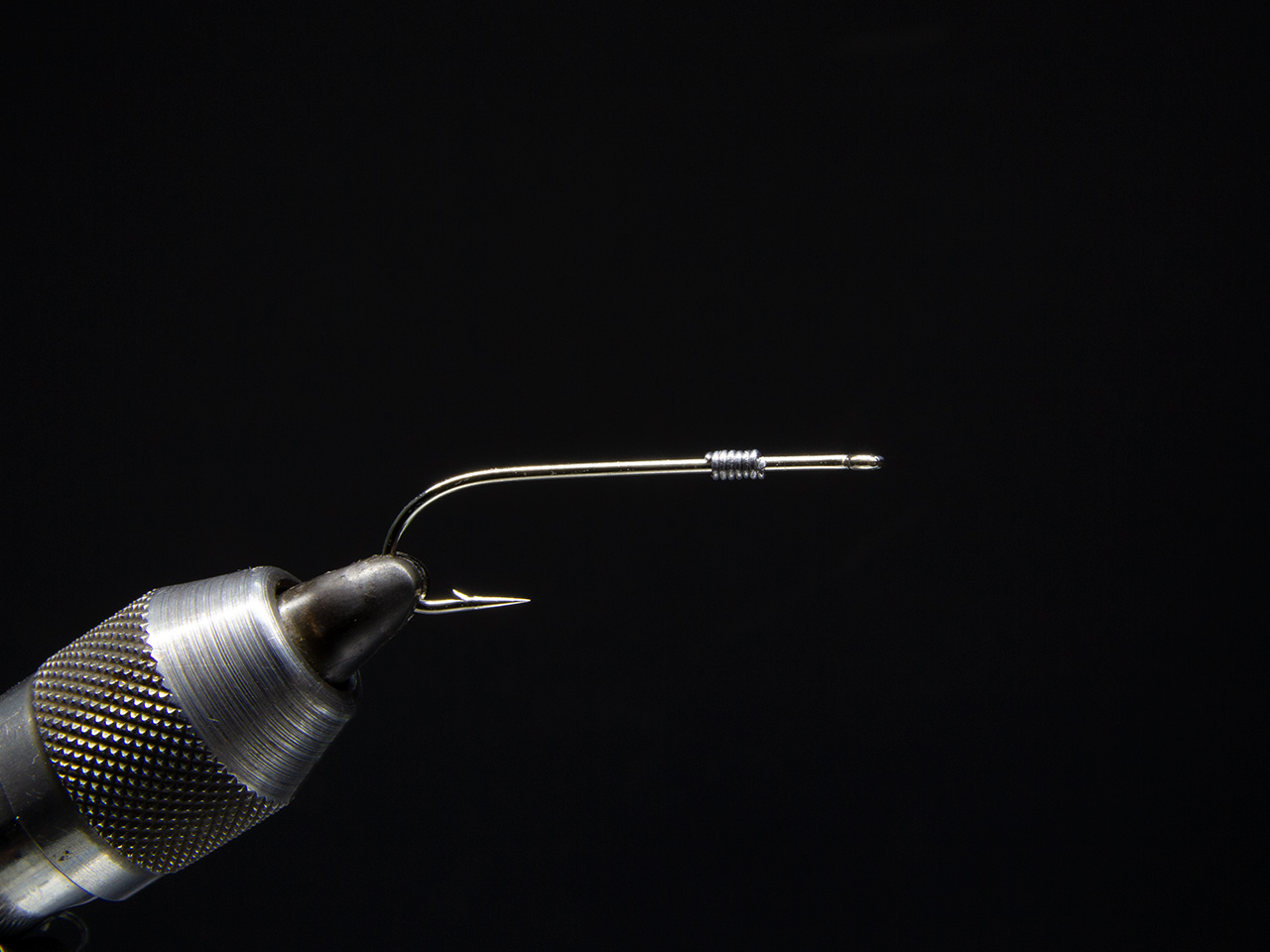

J1266はトップガイドがSICで、6129-4は一般的なフライのトップガイド。寒い時期に出動することを考えると、小口径のこのガイドはすぐに凍ってしまうので、いただけない。今回はサクラマス用として私的な意見を述べているけれど、引っ張りの釣りの場合はこの口径の小ささにラインの継ぎ目が入るたびに気になって仕方がなかった。ちなみにJ1266はバットから4個目までバットガイドもチタンフレームSiC。  J1266は写真のスピコッドで、バットセクションから上のブランクはアンサンド。6129-4はスリップオーバーで、ポリッシュブランクです。ジョイントはどちらが良いかは好みの問題かな。Gルーミスは免責額内の生涯保障。それに対してシマノは購入後1年以内の免責保証。ロッドの価格に幾分開きがあるけれど、ロッドを事故で折ることが多いんです、私。

J1266は写真のスピコッドで、バットセクションから上のブランクはアンサンド。6129-4はスリップオーバーで、ポリッシュブランクです。ジョイントはどちらが良いかは好みの問題かな。Gルーミスは免責額内の生涯保障。それに対してシマノは購入後1年以内の免責保証。ロッドの価格に幾分開きがあるけれど、ロッドを事故で折ることが多いんです、私。  アスキス2本の比較としてTFO5/6 126-4Dも一緒に振りました。TFOはこの3本の中では一番柔らかく、キャスト時にグリップからしなるロッド。魚を掛けた時もグリップからしなるので、特に口が弱いサクラマスには有効だと感じてます。持ち重り感がなかったのはアスキス6129-4かな。TFOはかなり軽いのですが、それ以上にアスキスは2本とも軽かったです。

アスキス2本の比較としてTFO5/6 126-4Dも一緒に振りました。TFOはこの3本の中では一番柔らかく、キャスト時にグリップからしなるロッド。魚を掛けた時もグリップからしなるので、特に口が弱いサクラマスには有効だと感じてます。持ち重り感がなかったのはアスキス6129-4かな。TFOはかなり軽いのですが、それ以上にアスキスは2本とも軽かったです。  写真右がバットになります。なので、6129-4がリールが下固定になり、J1266が上固定。TFOは上固定でウィンストンが下固定でどちらも使っているので、私的にはこの辺りは気にならない。

写真右がバットになります。なので、6129-4がリールが下固定になり、J1266が上固定。TFOは上固定でウィンストンが下固定でどちらも使っているので、私的にはこの辺りは気にならない。  J1266にはルーミスのお魚ロゴ入り。バットエンド部分はどちらもラバーコルクを採用し滑りにくく使いやすい。コルクのグレードはJ1266の方が劣る。

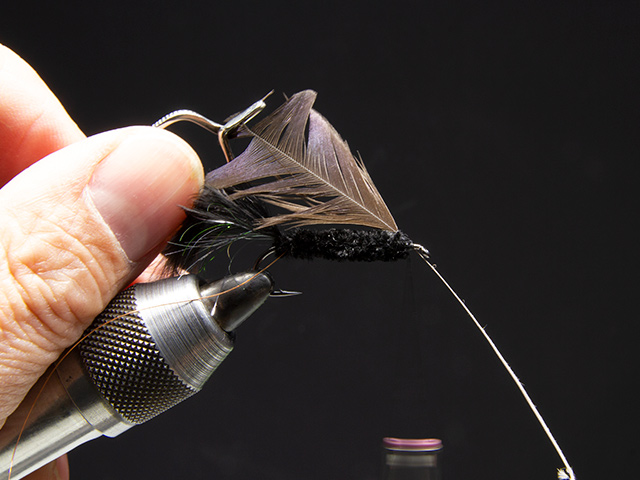

J1266にはルーミスのお魚ロゴ入り。バットエンド部分はどちらもラバーコルクを採用し滑りにくく使いやすい。コルクのグレードはJ1266の方が劣る。  最近は『スペシャル釣れないポンド』と言われるこの場所で手っ取り早く魚を釣るにはサイトでエッグフライです(ダブハンのサイトフィッシングは辛かった)。バットパワーはどちらも十二分で50cm弱の魚だとロッドのパワーは半分も使ってないので、すんなり寄っちゃいます。私的にはもう少しバットは弱いほうが好み。

最近は『スペシャル釣れないポンド』と言われるこの場所で手っ取り早く魚を釣るにはサイトでエッグフライです(ダブハンのサイトフィッシングは辛かった)。バットパワーはどちらも十二分で50cm弱の魚だとロッドのパワーは半分も使ってないので、すんなり寄っちゃいます。私的にはもう少しバットは弱いほうが好み。  50cm位の魚を掛けた6129-4のしなり。淀みなく綺麗な弧を描いてます。さて、どっちにするかなぁ。早く決めないと新しいロッドで練習ができません。

50cm位の魚を掛けた6129-4のしなり。淀みなく綺麗な弧を描いてます。さて、どっちにするかなぁ。早く決めないと新しいロッドで練習ができません。