このブログは管理人の釣りネタが日々アップされているとお思いの方がいると思いますが、結構ボツネタも多いんです。単にオデコならばそれはそれでご報告するのですが、書けばネガティブな方向へなり過ぎる話題は却下になります。今回は御蔵入りではないのですが、昨年の同時期に行った鮭釣り(御蔵入り)の反省から、別の場所へ変えて行った関東圏のサーモンフィッシングの話であります。あ、やっぱり話はネガティブかな・・。ちなみに上の写真にオクラは入って無いので、オヤジギャグじゃありません(笑)

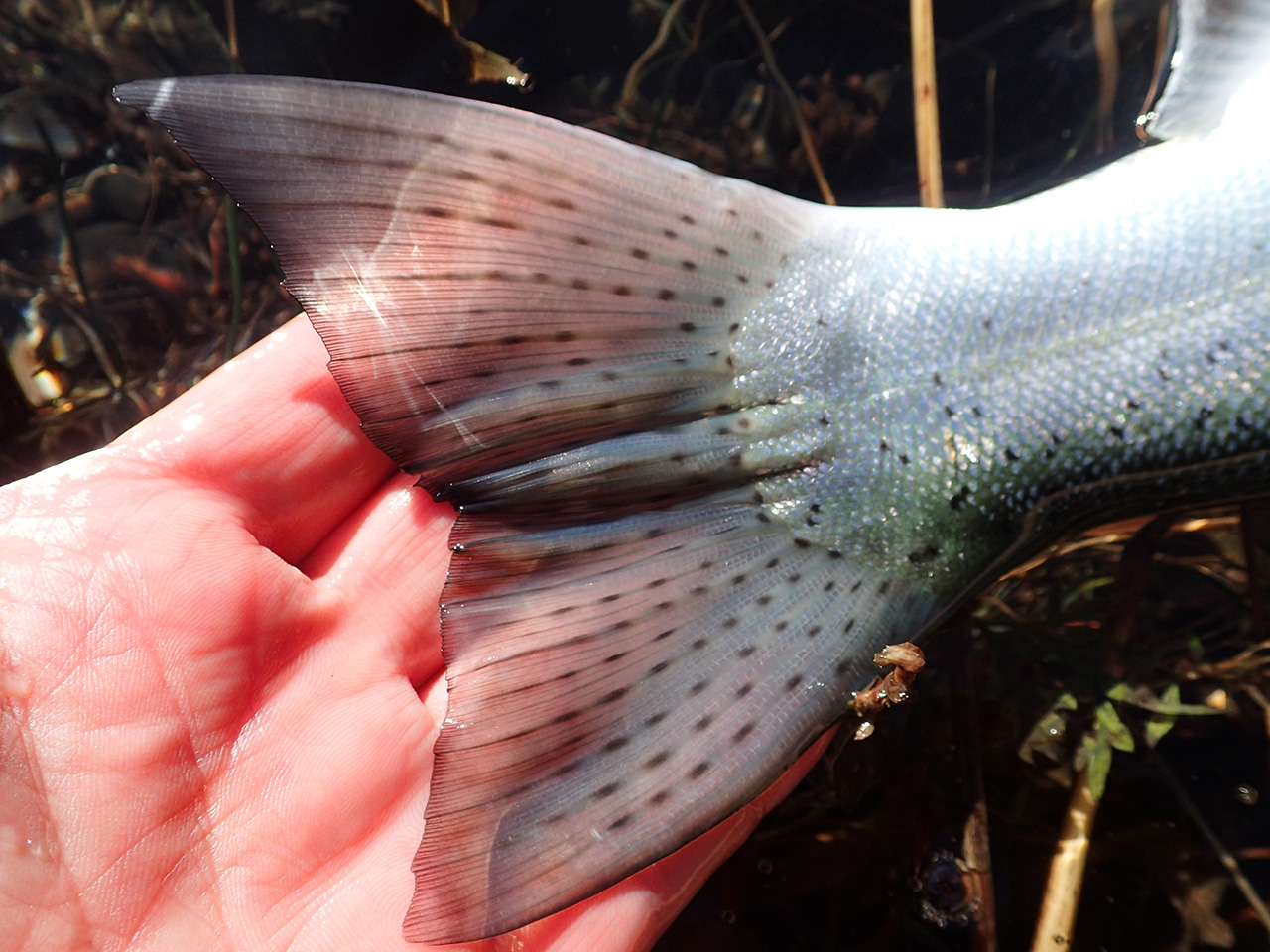

私は兼ねてから「産卵期の魚はいじめたくない。」と言ってきたので、日本のサーモンフィッシングは長い事封印してきました。海外でのサーモンフィッシングを経験している人ならば理解して頂けると思いますが、海外はビカビカのシルバーカラーのサーモンを釣るのに対し、日本の川は流程が短いために川に入った時にはすでにブナ色(婚姻色)になっているので、産卵まであと一歩というあの色合いの魚を釣る気がせず、敬遠していた次第です。

でもです、そろそろ川でのサーモンを楽しみたいと思い海外釣行計画を立てようとすると、私が20代にアラスカへ行っていた頃の2倍の金額でも行くことができない程の値上がり。日本だけデフレ期間が長く続いているせいで、僕らの懐は20年以上経っても変わらず、至って庶民の私には50万円を超える釣行費はなかなか捻出する事ができません。

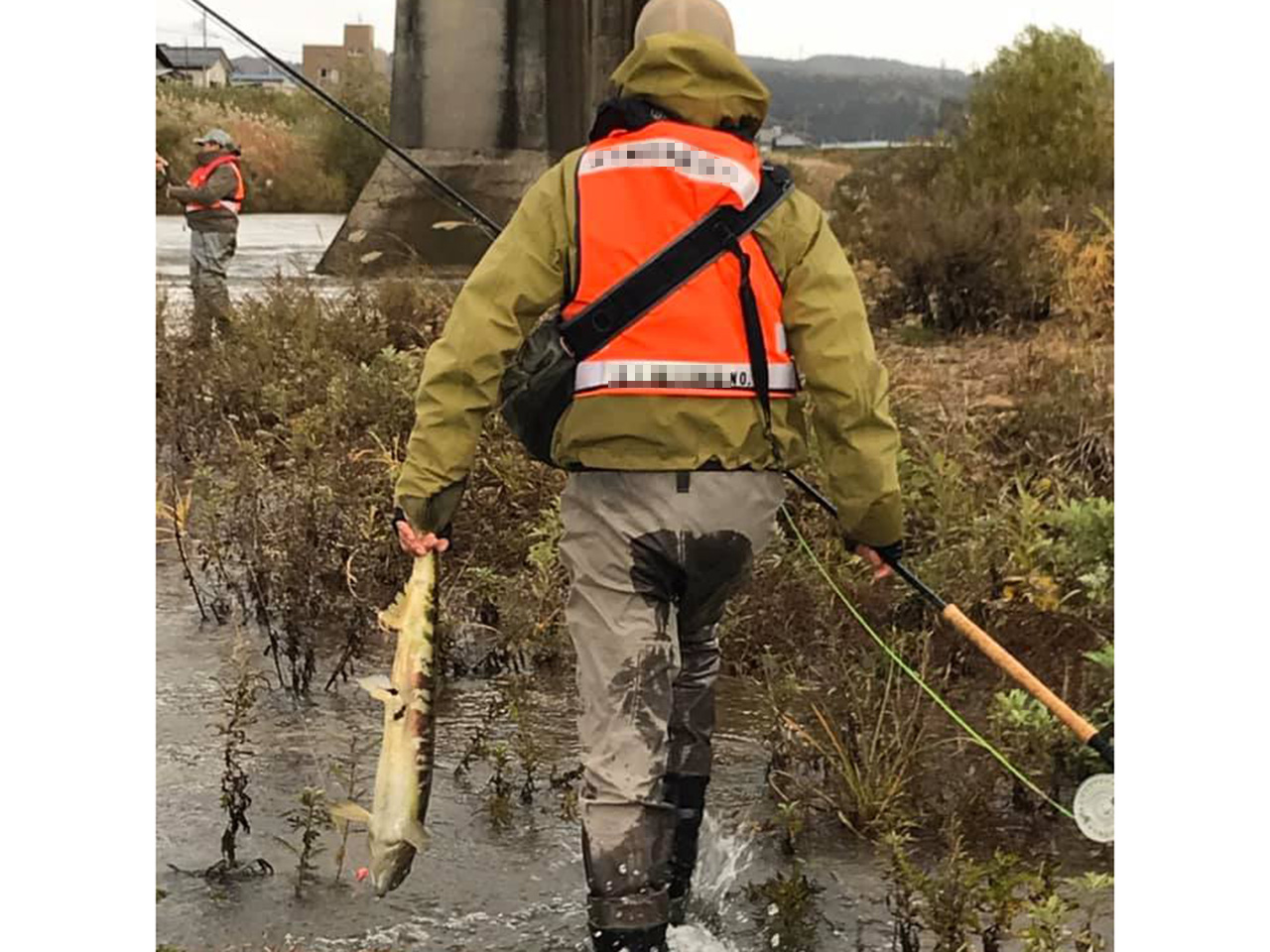

そして昨年ふと思い、海外の話を書いても今の金額では行ける人が少ないだろうから、久しぶりに日本で鮭釣りをやって見る気になり、とある場所へ行きました。日本ではご存知の様に内水面での鮭の捕獲は禁止されています。なので限られた河川で調査の元に行われているので、釣り人に解放されたわけではありません。ある漁協では抽選によって、ある漁協では先着順といった具合で、人数も相当絞られた状態です。

そして昨年行って解った事。今の鮭釣り事情は圧倒的に餌釣りが多く全体の7割くらい、ルアーとフライは同数ぐらいの比率でしょうか。よってスイングでダウンクロスの僕らには釣り場がないのです。釣獲区間が短い為に尚更なんです。ついでに昨今の温暖化の影響なのか、昔はそこら中に鮭のハネがあったのですが、今は本当に少なさを感じます。いつかは日本のレジャー産業として鮭釣りが開放されないかと思ってましたが、遡上が激減している様では益々釣りはご法度になってしまう様にも感じられます。ちなみに昨年の二日間は魚の姿さえ見ることもなく、釣り場は必然的に制限されてしまい、参加したメンバーは完デコを食らった次第です。

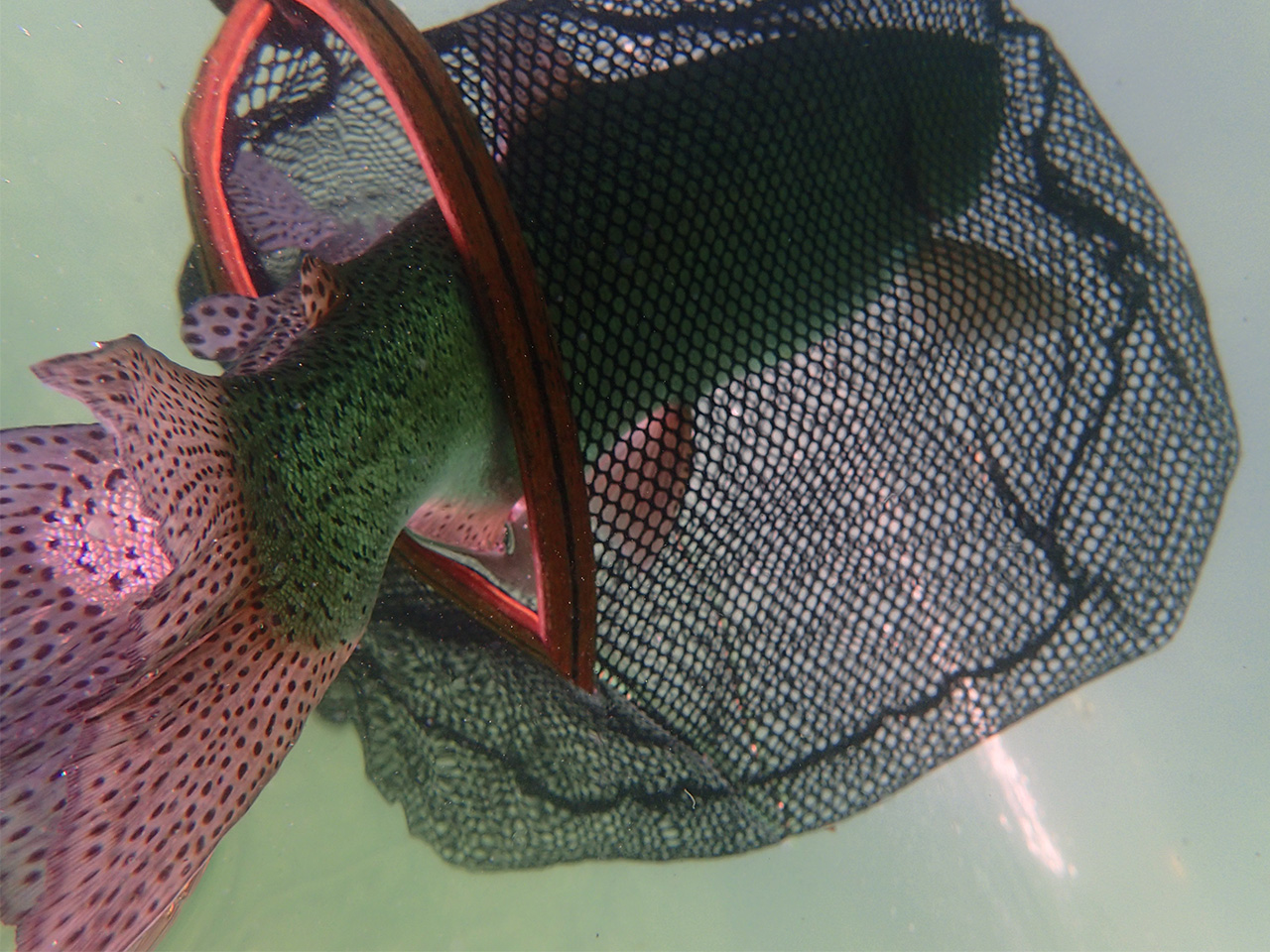

あれから一年。昨年行った河川は日の参加人数が多いために釣り場がなく、よほど遡上量が多くない限りフライでは無理だと思い、今年は人数制限が少ない川に抽選で申し込みました。平日だったので、なんとか抽選には当選。あとは魚を釣るのみです。

さて、魚の姿は見られたのでしょうか?

現在鮭釣りができる河川は以下の通りですが(募集は来年です)毎年内容が異なりますので、よくご覧になって参加して見てください。ほとんどの場合抽選の期限が実際に行われる期間よりもかなり前に申し込みが終わるので、釣りがしたいと思ったら、7月にはチェックする必要があります。

中類川(北海道):標津漁業協同組合内忠類川サケマス有効利用調査・事務局

浜益川(北海道):浜益川サケ有効利用調査実行委員会事務局

寒河江川(山形県):寒河江川鮭有効利用調査委員会

小国川(山形県):小国川漁業協同組合

真野川(福島県):南相馬市・真野川サケ有効利用調査

久慈川(茨城県):久慈川漁業協同組合

鬼怒川(栃木県):鬼怒川サケ資源有効利用調査実行委員会事務局

思川(栃木県):下都賀漁協・鮭有効利用調査

渡瀬川(栃木県):渡良瀬漁業協同組合

荒川(新潟県):荒川鮭有効利用調査委員会

五十嵐川(新潟県):五十嵐川鮭有効利用調査委員会

三面川(新潟県):三面川鮭有効利用調査委員会

手取川(石川県):手取川サケ有効利用調査

このほかにフライフィッシングができない鮭釣り調査の河川もありますが、必要ないので書きませんでした。