釣り券を買うために朝早くに店先に列を作る光景。または夜明け前から人気ポイントへ入り、場所取りをする光景。私はそういった殺伐とした環境には関わりたくないので、釣れるという情報よりも人がいない所でどう釣ろうかという方が好きな釣り人です。しかしです、まさか相模湾にシイラを狙いに来て、そんな光景が目の前で繰り広げられているのにビックリした昨日。

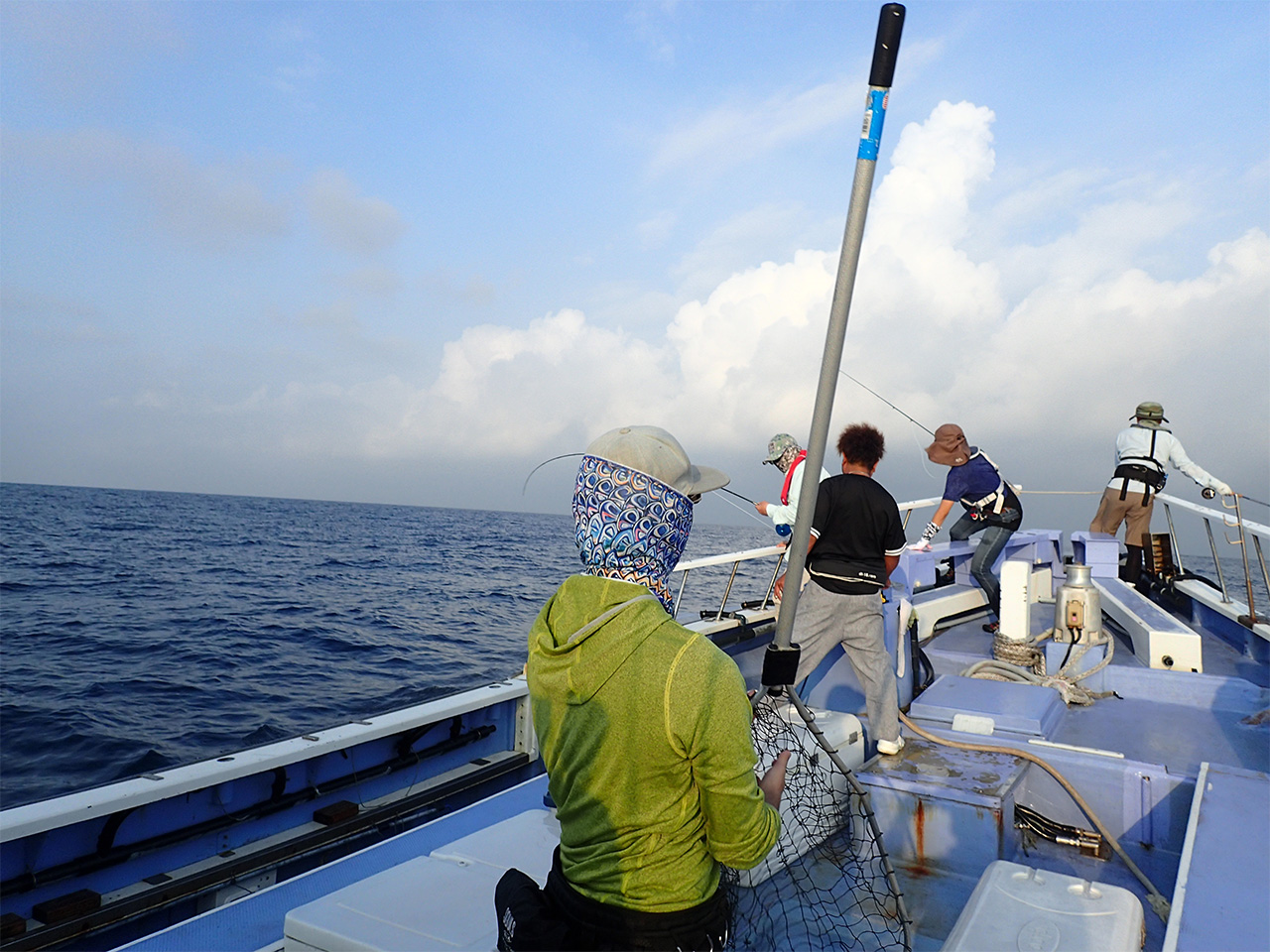

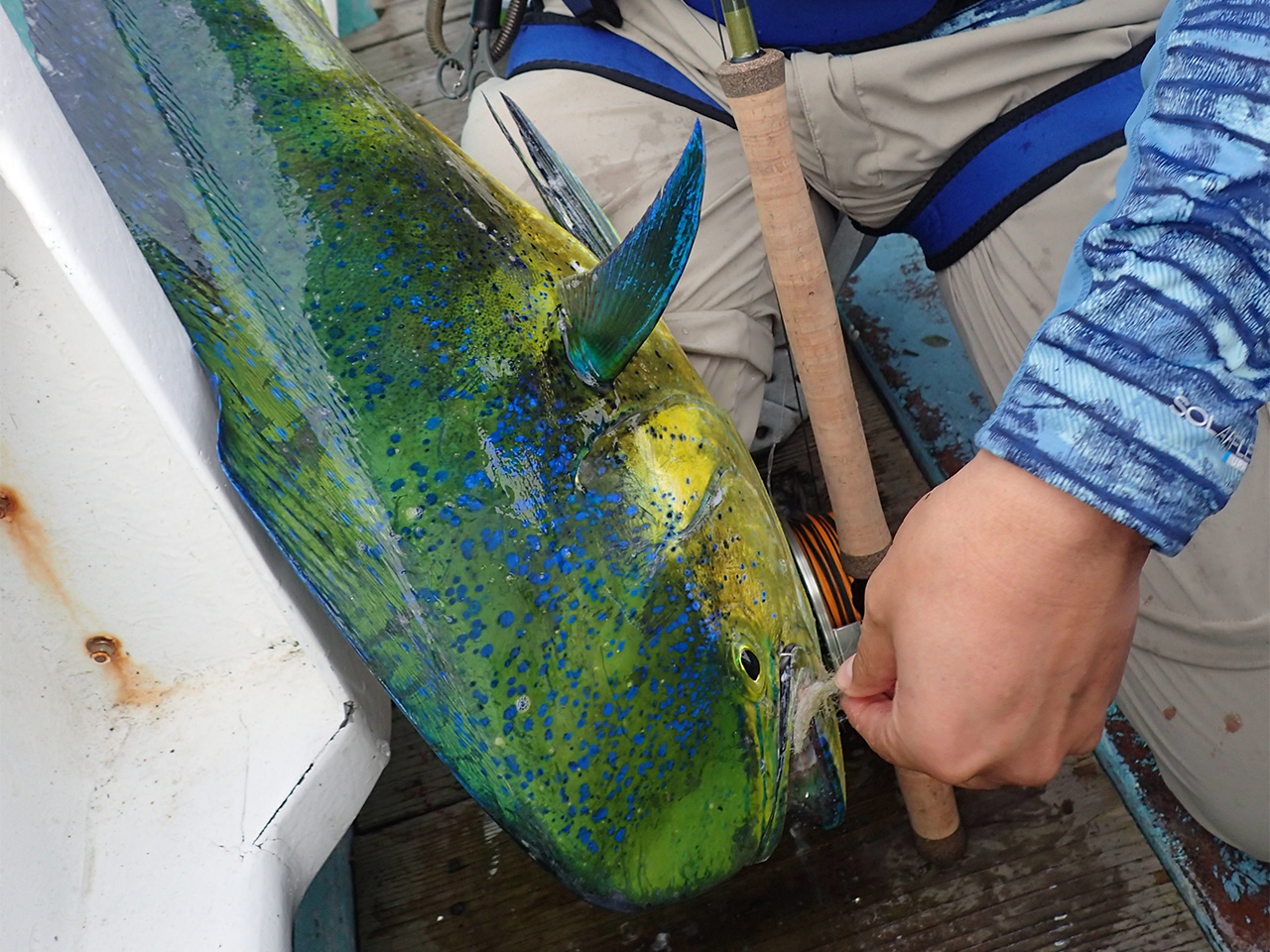

いつものように丸伊丸さんから出船し、船長がいち早く目的のポイントへ向かいました。海はいたって穏やかで波もなく、船長がイワシを撒くや否やシイラの猛ラッシュ、釣り人無双状態。投げれば間髪入れずに掛かるほど。

そんな状態だったので私はひたすら皆さんの写真を収めながらシイラをランディングし続けていたのです。船がパヤオから離れ始めたので船長が着け直します、と船を動かし始めて気付いた事。その僅かな時間にいつの間にか釣り船が集結し、そのパヤオを取り囲んでしまいました。通常ならばパヤオに船が着いていれば他の船は遠慮して少し待ってから入れさせてもらうか、もしくは他のパヤオへ行くのが一般的。それが昨今話題の煽り運転幅寄せ状態。船はあっという間に20隻あまり集結しパヤオが見えなくなる、なんじゃこりゃ?

船長に問うと、僕ら以外の船は全てコマセでカツヲを狙う船らしく、ここの所このパヤオ周りが一番のポイントだそうな。その数に押される状態で僕らは何もすることができず、あまりの凄さに怒りよりも殺気を感じるぐらいで、その場を去る以外の方法は無くなりましたとさ。

とはいうものの、朝の一撃必殺で全ての人が簡単にキャッチし、その後の移動先でも程よく釣れ続けたので、僕らはなんの怒りも貯めることもなく楽しい時間を過ごしてまいりました。

それにしてもあの殺伐とした状態、海洋資源が枯渇するのではという危機感から、釣り団体によっては制限尾数の自主規制も始まっていますが、こんな状態じゃ魚を釣り切って魚がいないとボヤいている人が多い限り、何も解決しないでしょうね。まずは釣り人のマインドを変えていかないと駄目じゃないかと思った昨日でした。