渓流師には誰しもお気に入りの川というのがあると思いますが、私は北関東で15本程お気に入りの川があります。本流は毎年通うとしても、その支流を端からくまなく攻めて良い川を探して行くと、1シーズンで一河川の全支流を攻めるのがやっとかな。もっとも私は釣り歴が長いので、一通り関東の河川を探ってきているので、現在はその中で選りすぐった河川へ行くわけですな。勿論、外す事が多いんです・・。

そんなお気に入りの河川でデカイのが釣れるとその年は複数回通うことは少なく、大物の思い出に浸るのです。そして2〜3年寝かせては、「また大きいのつれるだろうか?」と再訪しながら楽しんでいます。

いつもならばこの時期は新潟の渓流を中心に楽しんでますが、昨日は午後に雷予報が出ていたので、なるべく遠出をせずに近場を攻める事に。と言っても片道160キロなんだよね、それも相変わらず下道で(笑)。

入渓点にはボヨヨ〜ンと浮く尺ヤマメ。なんでソレを狙わないかというと、その場所の戦績は0勝15敗くらいかな?ポイントへ近づくと沈んでしまい、してやったりと思うと別の中型のヤツが釣れちゃうんです。そのボヨヨ〜ンと浮いている姿を写真に収めようとしたら、案の定スーッと沈んで行きました。

今年に入ってイワナを釣っていないのでそのヤマメを無視して林道を小一時間歩き、さらに入渓してからも川を40分ほど歩いてから釣りを開始。なので7時前に車止めに着いたとしても、釣りのスタートは9時近くになってしまう感じかな。

「沢イワナは寝ぼけイワナ」とこのブログで何度か書きましたが、やっぱり渓流に陽が射し込み水面に虫の気配が感じられるようになってからイワナの反応は格段に上がります。

さて、入渓して最初に気づいた事。各ポイントにしっかりとした足跡が・・、多分お一人様。明け方は雨だったので、この足形は本日のもの。ウ〜ム入渓点に車がなかったのに、ここまで苦労しているのに先行者ありか・・。しばしその足跡を見て推測すると、私の釣りスタイルとは違い、釣りやすい場所で仁王立ち。それも落ち込み周辺に深い足跡があることから、多分エサ師に間違いないだろう。なのでそんなポイントを外しながら小さな巻きや微妙に浅い沈み石の周りを攻めて行くと、7〜7.5寸の拾い釣りになった。小物だけれども、すぐにつ抜けしたので嬉しい限り。

しかしその後にはドラマがあった。かも?

*つ抜け=釣り用語で10匹以上の意。ひとつ、ふたつと勘定して行くと、10(とお)以上は「つ」が付かないので「つ抜け」と言います。

流れの頭に仁王立ちの足跡。この様子じゃあまり釣れてないだろうなぁ。この足跡以外に先客はカモシカとクマさんの足跡。いつもと様子が違ったのは、ハルゼミ時雨の中で釣りをするのがこの場所のイメージだけれど、全く虫の声がなく鳥の囀りのみ、不思議な感覚。

流れの頭に仁王立ちの足跡。この様子じゃあまり釣れてないだろうなぁ。この足跡以外に先客はカモシカとクマさんの足跡。いつもと様子が違ったのは、ハルゼミ時雨の中で釣りをするのがこの場所のイメージだけれど、全く虫の声がなく鳥の囀りのみ、不思議な感覚。

丸の真ん中に見えるイワナがわかりますか?早い時間帯は全く魚が浮かず、フライを何回通しても無反応です。勿論私はニンフボックスなど持っていませんから前進あるのみ。

丸の真ん中に見えるイワナがわかりますか?早い時間帯は全く魚が浮かず、フライを何回通しても無反応です。勿論私はニンフボックスなど持っていませんから前進あるのみ。

餌師の痕跡が消えたのは、滝をひとつ高巻きした後から。すれ違わなかったので多分早い時間帯に入渓し、私が入渓するよりも前に退渓したのでしょう。その後は小物ながら順調に釣れ続け楽しい時間帯に突入。

餌師の痕跡が消えたのは、滝をひとつ高巻きした後から。すれ違わなかったので多分早い時間帯に入渓し、私が入渓するよりも前に退渓したのでしょう。その後は小物ながら順調に釣れ続け楽しい時間帯に突入。

入渓した時の水温は11℃で陽が川に射すと水温は一気に上昇。そしてしばらく歩いた先にチャラチャラの浅いポイントで上には木が覆う場所が現れた。エサ釣りには木が邪魔だし、ルアー釣りだと浅すぎてパスする場所。毎度のことながらこの辺からいつも良い思いをするんですよ。そして、その3投目。

入渓した時の水温は11℃で陽が川に射すと水温は一気に上昇。そしてしばらく歩いた先にチャラチャラの浅いポイントで上には木が覆う場所が現れた。エサ釣りには木が邪魔だし、ルアー釣りだと浅すぎてパスする場所。毎度のことながらこの辺からいつも良い思いをするんですよ。そして、その3投目。

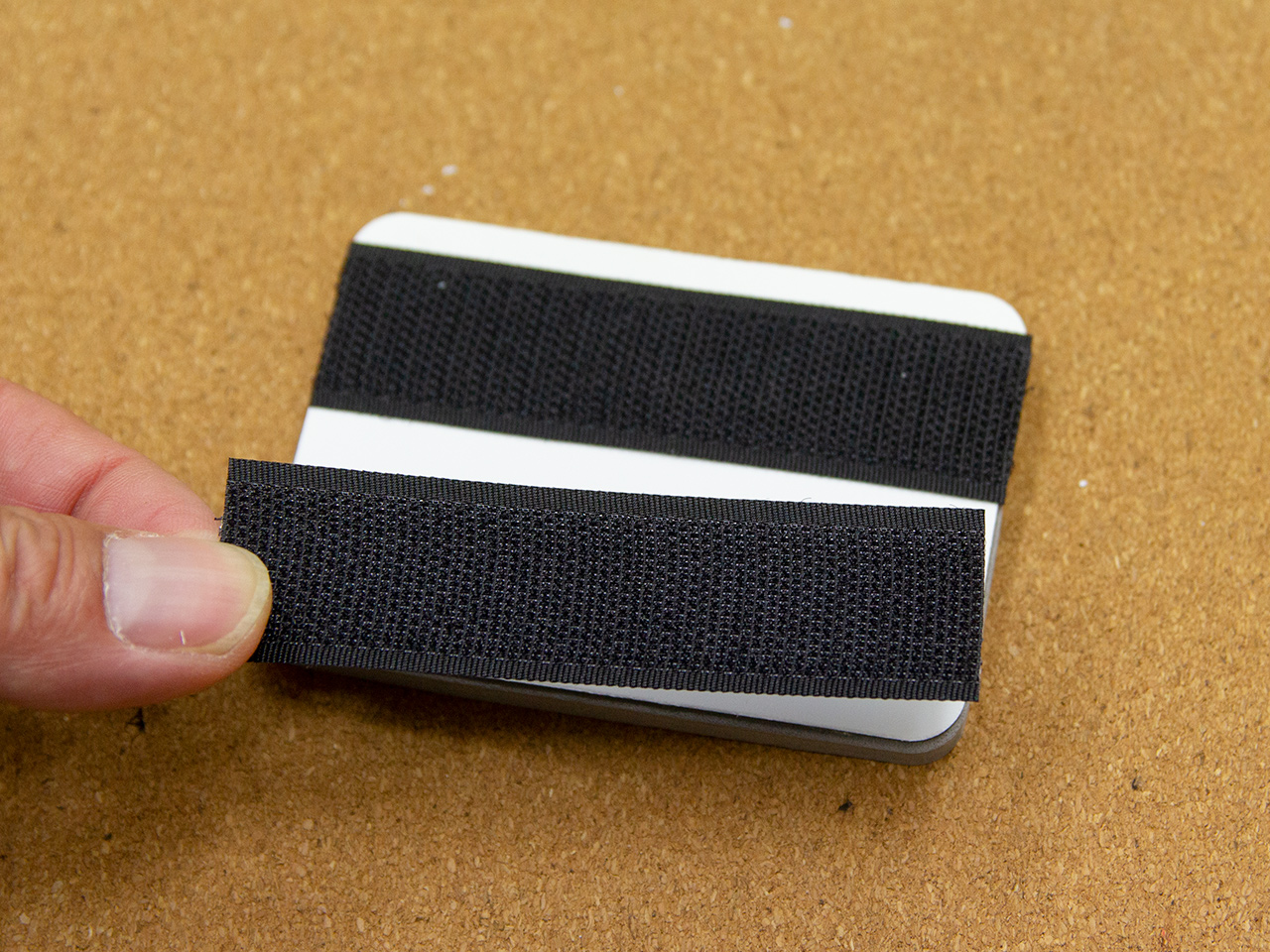

流心をわざと外してわずかなエグレがある対岸近くを流すとフライが吸い込まれた。合わせた途端、浅さゆえにバケツをひっくり返したような水飛沫と共に魚が走り出した。リールファイトの末に上がってきたのは35cmのイワナ。ちなみにこのネットの内枠は27cmです。

流心をわざと外してわずかなエグレがある対岸近くを流すとフライが吸い込まれた。合わせた途端、浅さゆえにバケツをひっくり返したような水飛沫と共に魚が走り出した。リールファイトの末に上がってきたのは35cmのイワナ。ちなみにこのネットの内枠は27cmです。

でっかい胸ビレと魚の重量のおかげで、スコットG773/4はその引きに翻弄されてスリリングなファイトが楽しめました。そしてそっとリリース。濡れたフライを交換してポイントを休ますことおよそ5分。今度は流心へとフライをキャスト。

でっかい胸ビレと魚の重量のおかげで、スコットG773/4はその引きに翻弄されてスリリングなファイトが楽しめました。そしてそっとリリース。濡れたフライを交換してポイントを休ますことおよそ5分。今度は流心へとフライをキャスト。

その次の一投で上がってきたのは、34.5cmの個体。こんな小さなエリアで立て続けに尺上2本です。オスメスのペアの様ですね。今年は虫の流下が少ないせいか、どちらも幾分細っそり。

その次の一投で上がってきたのは、34.5cmの個体。こんな小さなエリアで立て続けに尺上2本です。オスメスのペアの様ですね。今年は虫の流下が少ないせいか、どちらも幾分細っそり。

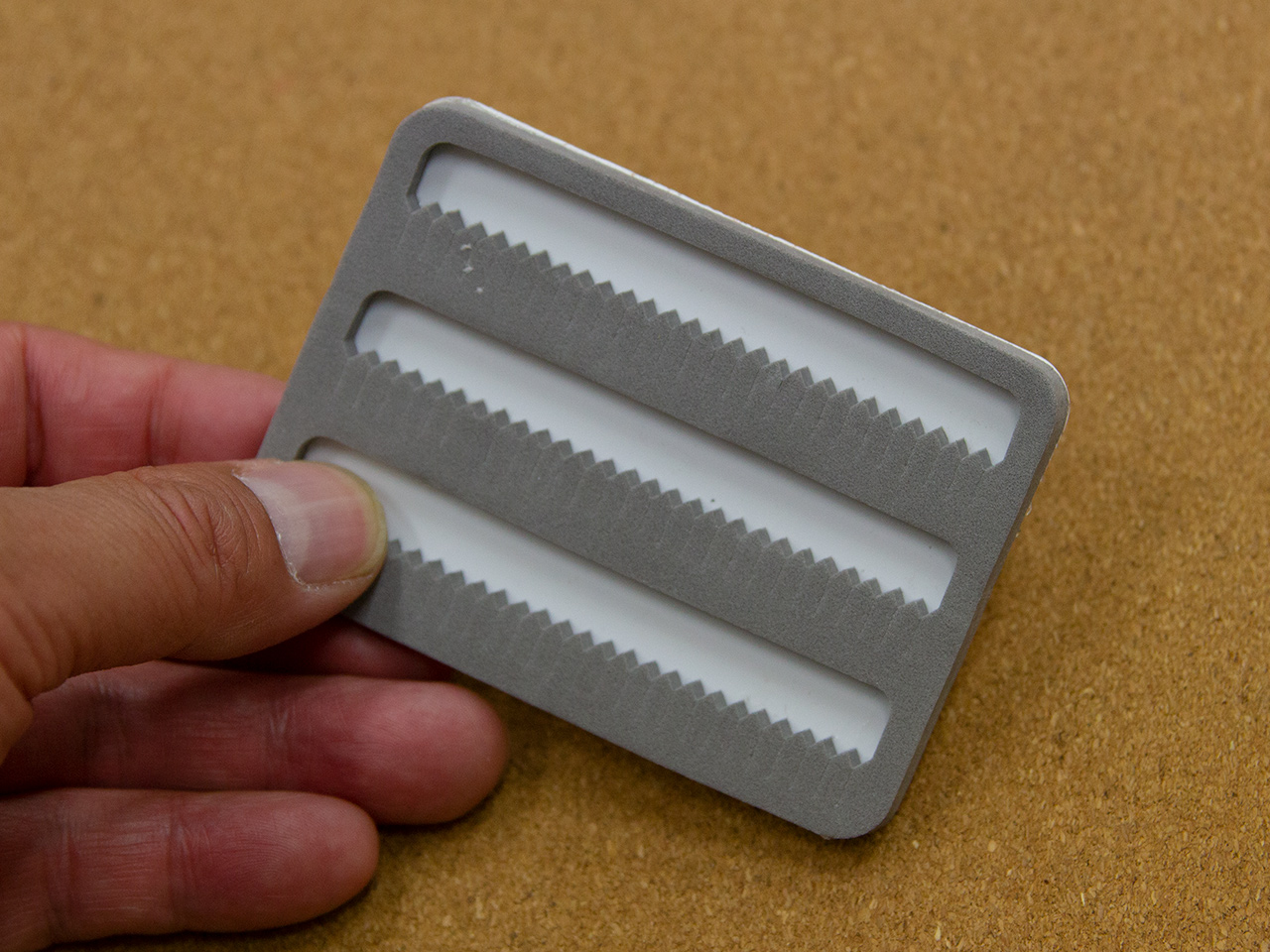

スコットのGSとラディアンはバットエンドから12インチ(30cm)のところにマークがあるので魚の大きさが一目瞭然、嘘がつけません。

スコットのGSとラディアンはバットエンドから12インチ(30cm)のところにマークがあるので魚の大きさが一目瞭然、嘘がつけません。

この川は深いポイントが少なく、こんな感じのちょっとした場所でガバッと出てきます。

この川は深いポイントが少なく、こんな感じのちょっとした場所でガバッと出てきます。

フライは波っ気がある場所ではなんでも良い感じ。ちなみに定点ライズしている9寸イワナは1時間狙い撃ちして釣れませんでしたが、とてもちっこいものを食ってました。私は22番までフライを落として攻めましたが、キャストするたびにイワナが私の顔を見るんです(笑)そして逃げる事もありませんでした。

フライは波っ気がある場所ではなんでも良い感じ。ちなみに定点ライズしている9寸イワナは1時間狙い撃ちして釣れませんでしたが、とてもちっこいものを食ってました。私は22番までフライを落として攻めましたが、キャストするたびにイワナが私の顔を見るんです(笑)そして逃げる事もありませんでした。

この2本を釣っただけでお腹いっぱい。本来ならばこの先500m位上からが本命ポイントなのですが、私よりも前に餌師がいると思って前半を丁寧に攻めすぎたので、この時点で13時過ぎと時間なし。帰りの道を考えるとこれ以上やると雷に巻き込まれそうだったので、13時半に釣りをやめました。今年はこれでこの川への入渓はおしまい。本日は久しぶりの大物との余韻の中、仕事に励みます。

この2本を釣っただけでお腹いっぱい。本来ならばこの先500m位上からが本命ポイントなのですが、私よりも前に餌師がいると思って前半を丁寧に攻めすぎたので、この時点で13時過ぎと時間なし。帰りの道を考えるとこれ以上やると雷に巻き込まれそうだったので、13時半に釣りをやめました。今年はこれでこの川への入渓はおしまい。本日は久しぶりの大物との余韻の中、仕事に励みます。