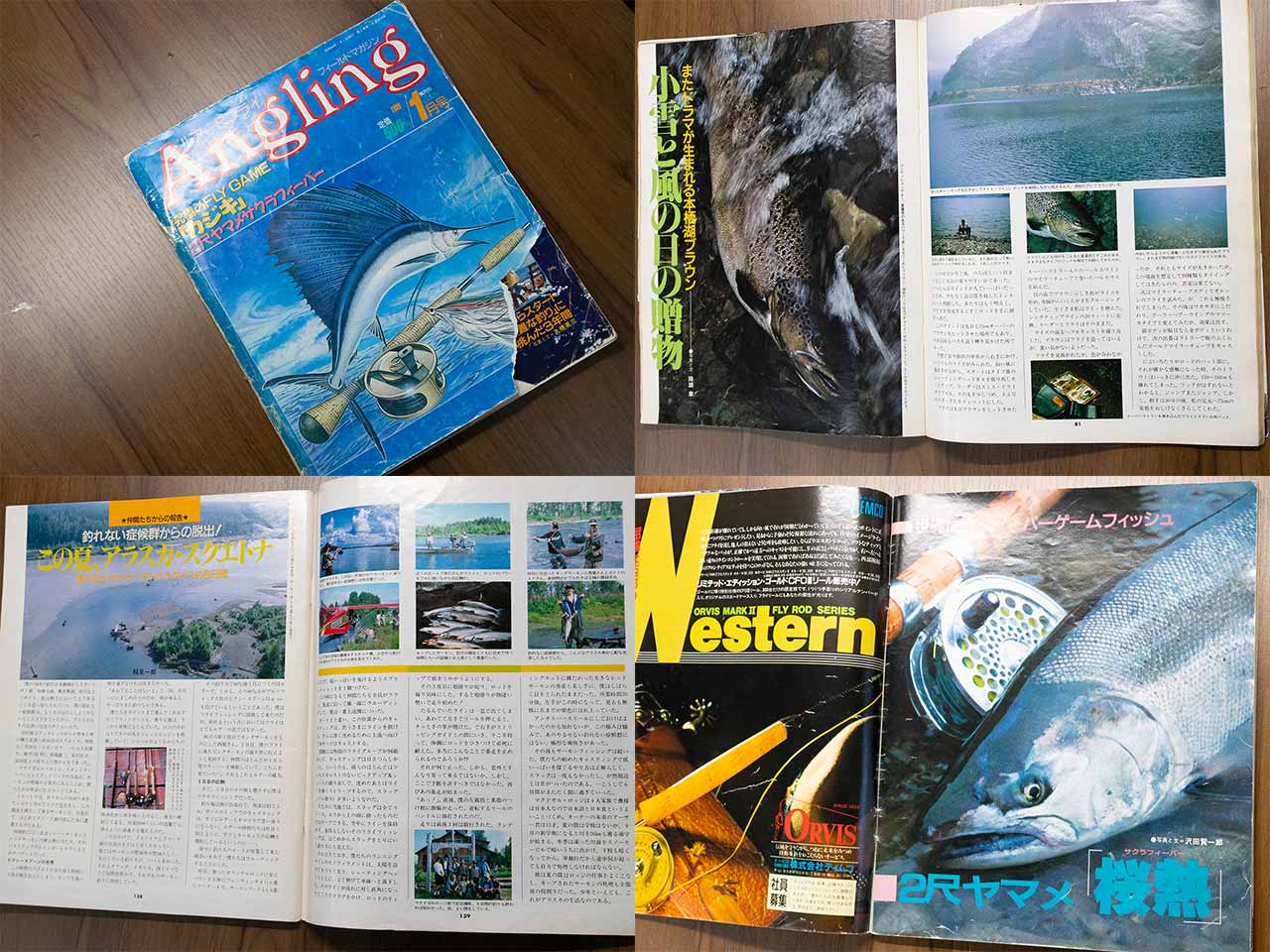

私のジンクスの一つとして、新しいロッドを手に入れると、その初使用はオデコになるというものがあります。使い込んでいくと魚の釣れる味を覚えて釣れる竿へと変化するのですが、なかには融通の効かないロッドもあり、いつまで経っても魚の釣り味を覚えず、魂が入らないヤツもいるのです。

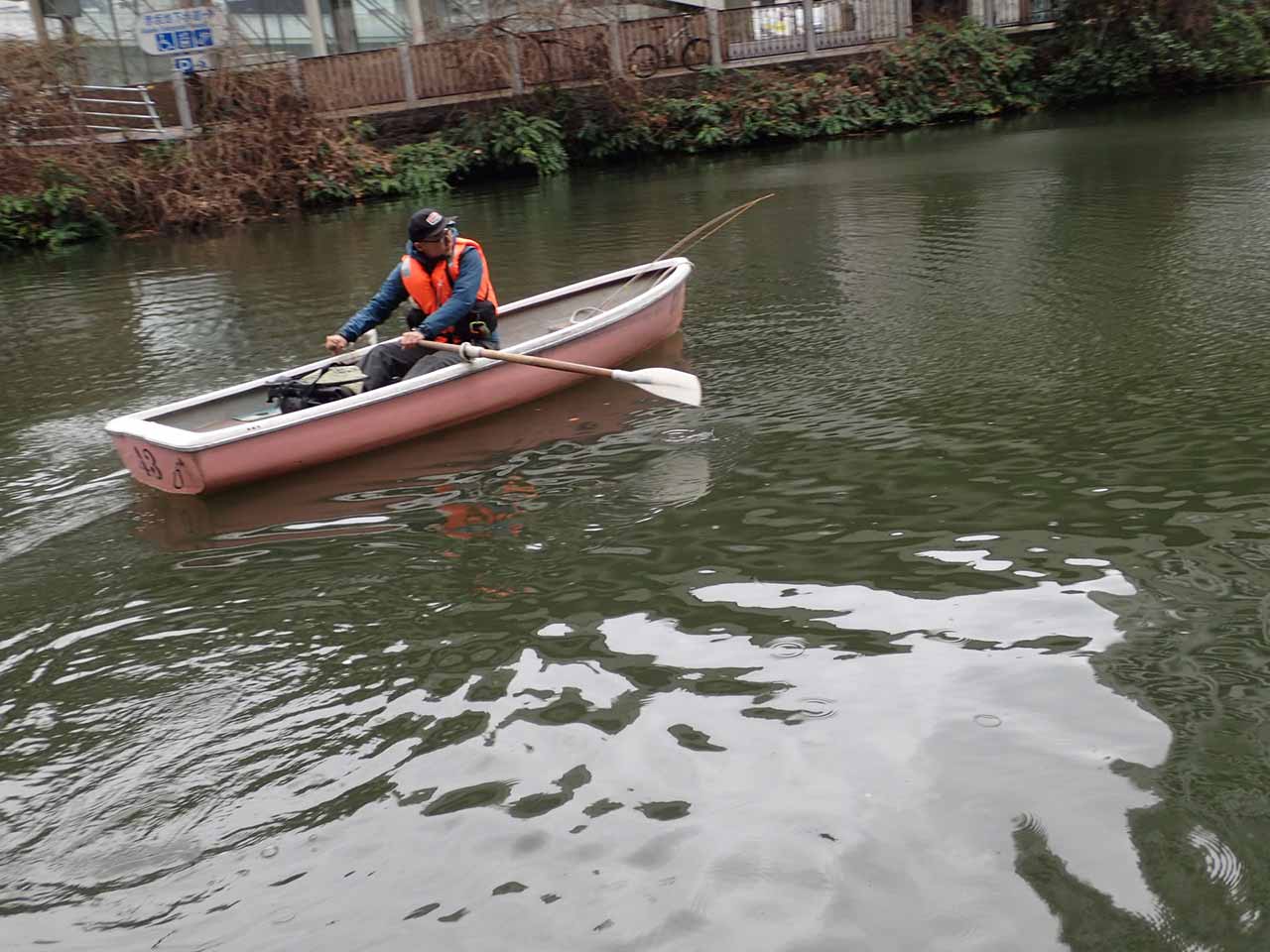

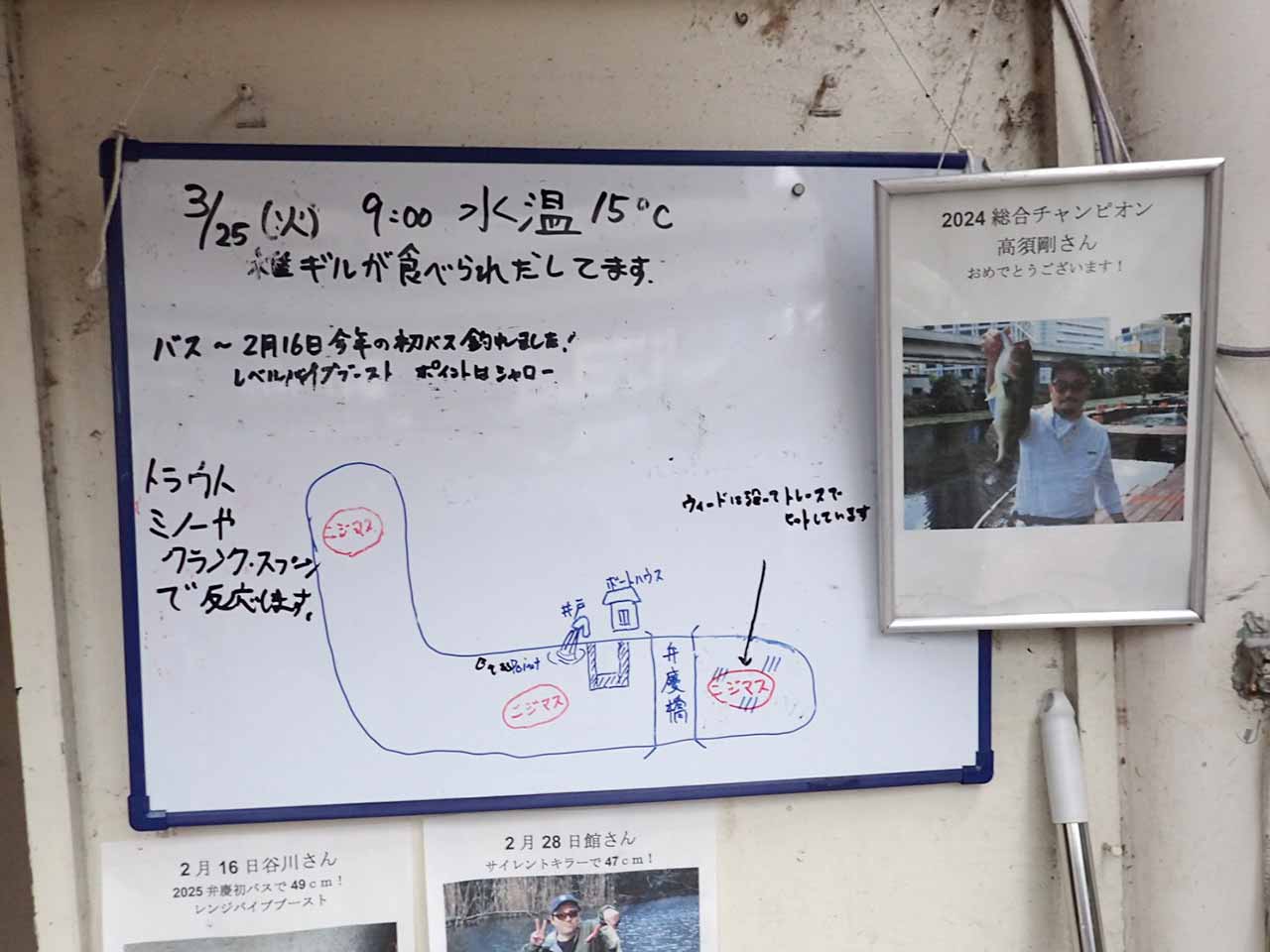

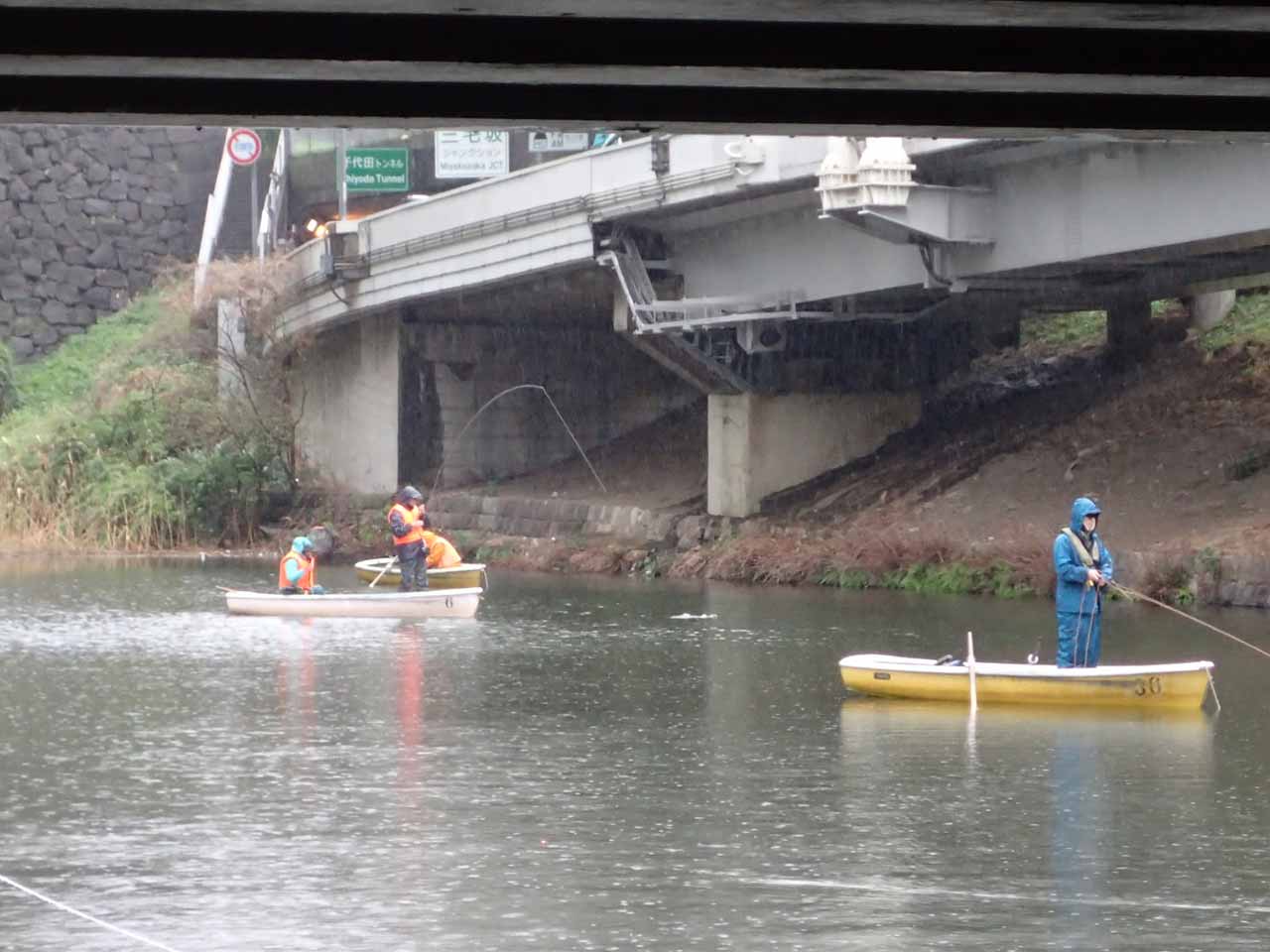

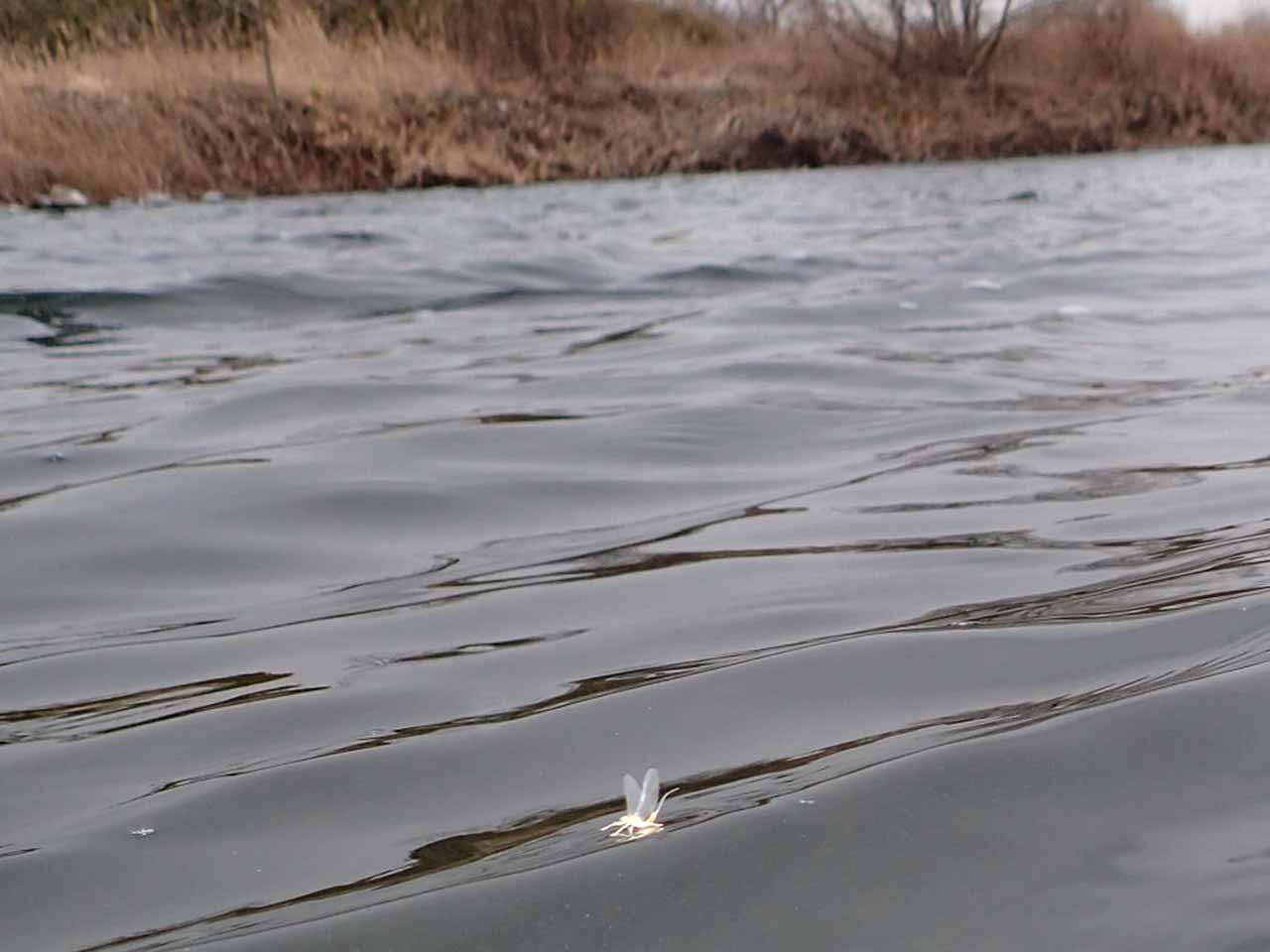

今期は解禁から本流でウェットフライのスイングを続けているのですが、ホームグラウンドの川は雑魚のアタリさえないので、先だっての火曜日はK川へ浮気することにしました。15年程前に通っていたK川は北関東にあるとても人気のある河川で、今でも多くの人がこの時期にマッチ・ザ・ハッチを楽しんでいる、本流ヤマメが釣れる場所になります。4月に入って大分気温も上がってきたことだし、そろそろスイングの釣りでサイズを気にしなければ何かしらかかるんじゃないかと思い、出掛けたのですが、今年はどこへ行っても例年とはちょっと違う様です。

で、最初の話に戻りますが、なかなか魂が入らないロッドとして、昨年購入したスコットのスイング1184/4が私の持っているご機嫌斜めのロッドです。もちろんこのロッドでお魚は何本か釣ってはいるものの、本命と呼べるサイズが釣れず、そして雑魚さえも掛からない竿として、その釣行が続いているのであります。

久しぶりに訪れたK川で、今回はマッキーを連れて3名でスイングし続けたのですが、結果的にな〜んにもありませんでした。このロッドに魂が宿るのはいつになることやらと、我がロッドの成長を見守るしかないようです。オデコはいつものことだけれど、このまま帰るのもなんか辛いので、翌日もこの北関東に留まって釣ることに決めたのでした。

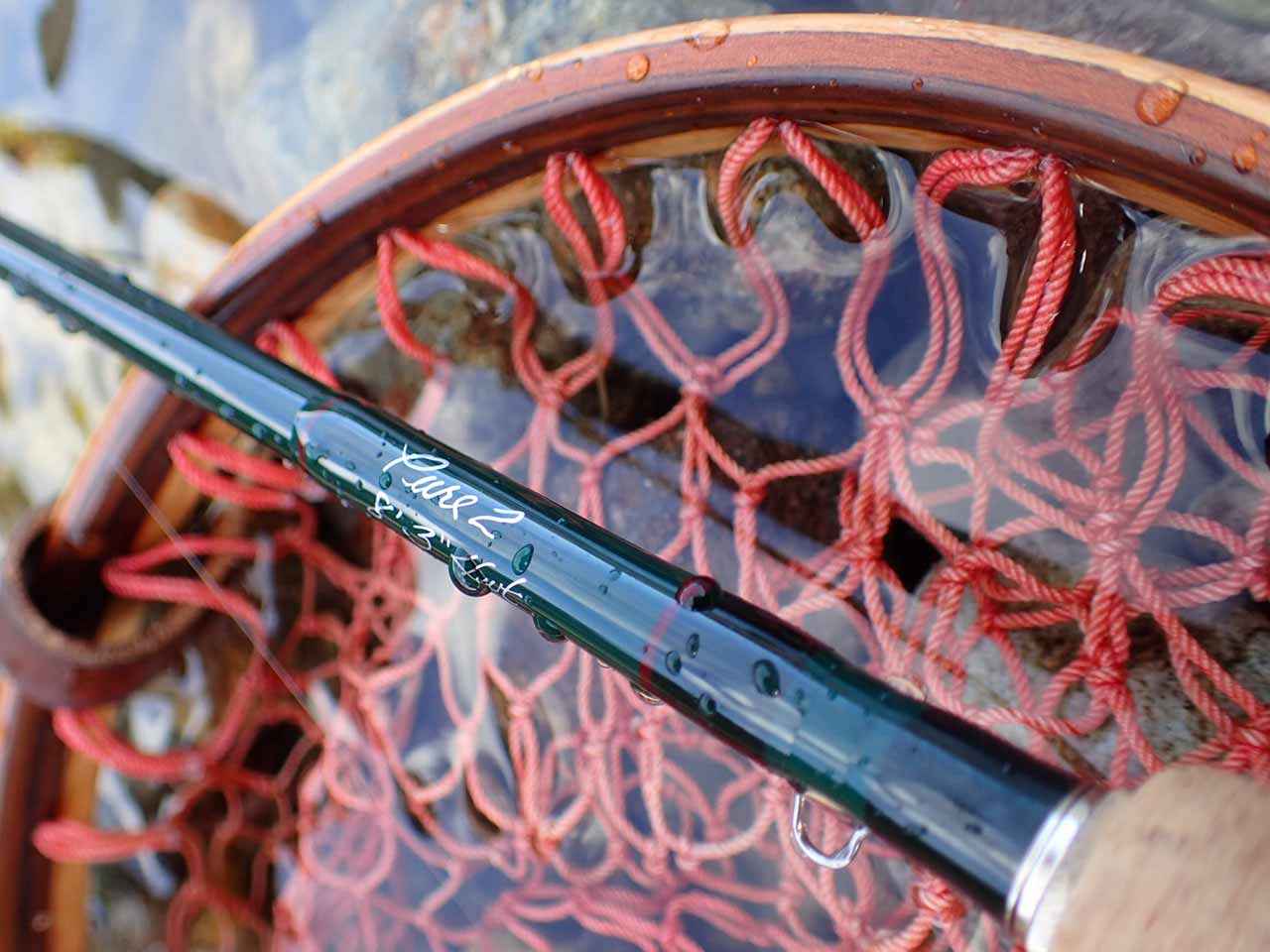

変わってその翌日は今年手に入れたウィンストン・ピュア2・834/4のお話。このロッドは優等生でして、購入してすぐに最初の入魂はサクッと管釣りで済ませ、今回は2度目の使用。前日のK川を離れ、先々週行こうと思っていた4月解禁の川へ連れて行ったのですが、このロッドは魚を釣ることが嬉しいようで、次々とお魚を吸い寄せるように釣れてくれるのです。

そんなお話は以下へと続きます。ご興味がある方は以下をご覧ください。