今回のモンタナ釣行の話をどう話すかを考えましたが、その魅力を知って頂くために、行った河川紹介を少し書いてみましょうか。日本なら釣り場を書くと批判を受ける事になりますが、海外だったらそんなにクレームが来ないだろうと信じて書きます(もっとも今回は一緒に行った皆さんに釣ってもらうためにマイナー河川には行ってません)。

スルークリークはイエローストーン国立公園の北部にある河川で、ワイオミング州とモンタナ州をまたいで流れていますが、釣り場はワイオミング州です。グーグルアースで調べると釣りをしている場所の標高で約2,000mほどなので、酸素が多少薄くて息苦しさを少し感じます。日本で言えば北岳へ登るために訪れる両俣小屋辺りで釣りをしている高さと同じです。

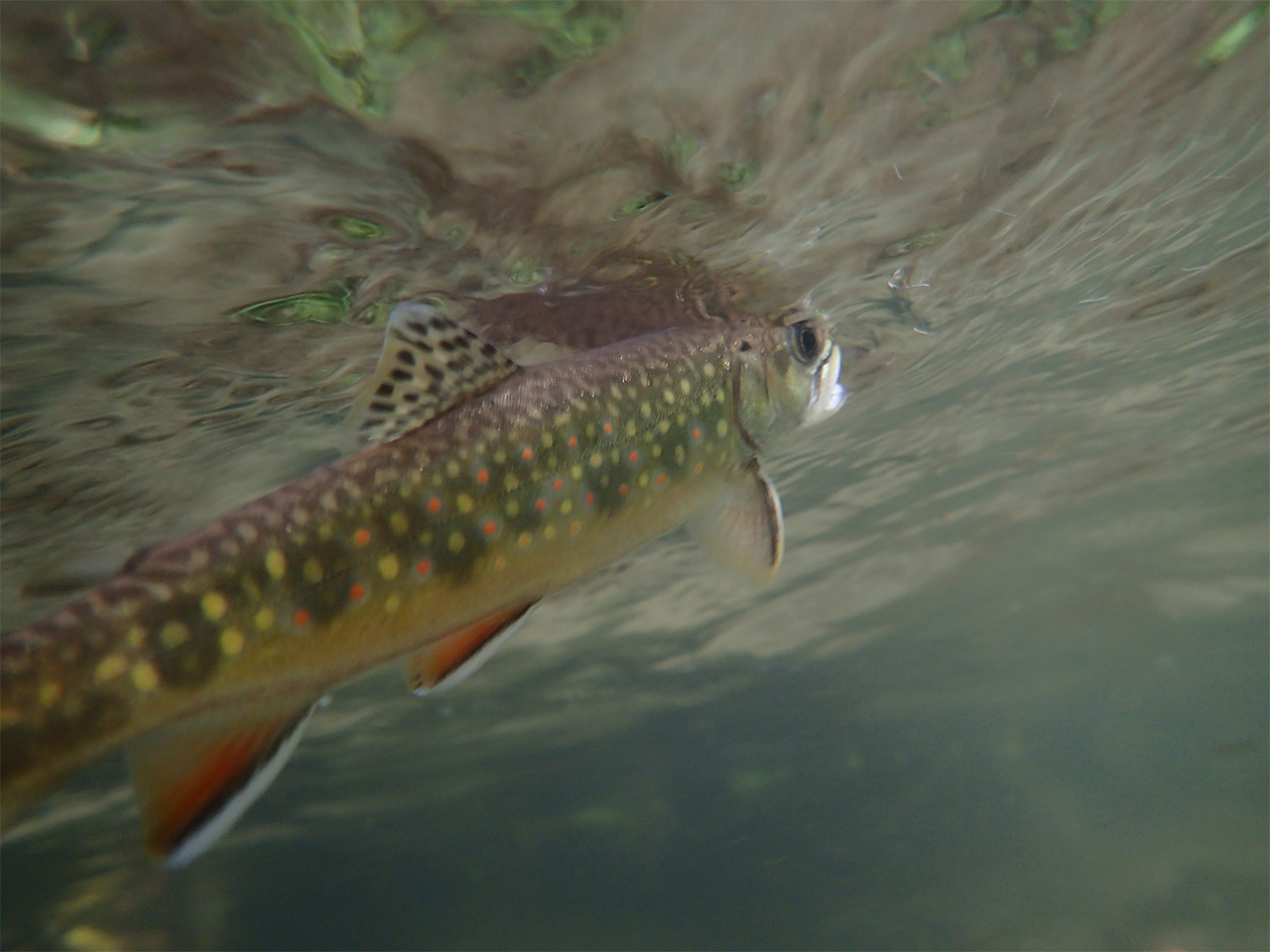

この川にはイエローストーン・カットスロートという固有種のみがいる川で、その魚の性格を例えるならば日本で言えばイワナに近いかな?おっとりとしていて音に敏感。食べるものが少ない高地の割には選択眼がしっかりしていて、食べているものはメイフライからバッタなど。。

この川は25マイルほどあり、上流部へ向かう林道を歩いてその奥にあるファースト・メドウ(最初にある低い湿地帯)に行けばそれほどスレておらず、さらにその上のセカンド・メドウまで歩けばチェルノブイリアントに反応するほどフライを選びません。もっと歩くとサードメドウ(林道終わり部分)があるのですが、私はそこまでは行ったことがありません。

その下流部はクネクネとま曲がったゆったりとした流れなので、フライはダウンクロスでしっかりと流さないと喰わないポイント。釣りの難易度で言えば下流部は5段階でレベル4ぐらいの難しさ。

私はこの川に23年以上前に初めて入り、その後この国立公園へ訪れる度に楽しんでいる場所。フライへの選択眼は忍野並みの難しさでいて、魚のサイズは最大20インチオーバー(最大で24インチくらいでしょうか)のワイルドトラウト。カットスロートは一般的に引かないと言われてますが、さすがに50センチもあるので、引きは重々しく、簡単には上がってこないツワモノです。ティペットも6〜7Xを使うので、うかつにひっぱれませんしね。

フライは小型のメイフライを中心に使う釣りでPMDやBWOの#18が一番使うサイズ。風が吹いてバッタが落ち始めると途端に#8のフライで反応するので、そうなれば3Xのティペットでとてもイージーに釣ることができます。

ちなみに公園の中は公園の中だけの釣り券になり、釣りは3日・7日($25)・年券($40)のいずれかの入漁料を払います(ビジターセンターで購入)。また、別途公園内の入園料が必要です。ちなみに私達は3日間釣りをしたので、$18です。カットスロートはキャッチ&リリースがマストですが、唯一レイクトラウトだけはカットスロートの保護(カットを食べてしまうのだとか)のためキャッチしたら殺して欲しい(クマ対策の為その魚は放置しない事)と言ってました。レギュレーションはその都度変わるので、来年以降行く方はこちらのページをチェックしてください。

https://www.trailguidesyellowstone.com/information/yellowstone_fishing_regulations.php

なぜこの川へ何度も訪れるのか?と尋ねられれば、バイソンの群れのいる雄大な景色の中で釣りを楽しめる場所は日本にはないのと、容易に沢山のトラウトをキャッチできない難しさが1匹の価値を高めている場所だからだと思います。FFを40年以上もやっていると経験が多過ぎてイージーな釣りよりもそのプロセスを楽しむ傾向にあるのは誰もが一緒だど思いますが、あなたがもしトラウトバムならば、生涯に一度は訪れておくべき場所だと私は思います。

ボーズマン空港から東へ走り、リビングストンの町へ。州道89号線を南下するとガーディナーの町があり、このルーズベルトアーチがある。イエローストン国立公園へ入るための北の玄関口。

ボーズマン空港から東へ走り、リビングストンの町へ。州道89号線を南下するとガーディナーの町があり、このルーズベルトアーチがある。イエローストン国立公園へ入るための北の玄関口。

釣り人の横にはバイソンの姿が。彼らの普段はおとなしいですが、自動車一台分の重さがありますので決して近づいてはいけません。彼らのテリトリーですから決して刺激せず、お邪魔させて頂いている謙虚さが釣り人には必要です。

釣り人の横にはバイソンの姿が。彼らの普段はおとなしいですが、自動車一台分の重さがありますので決して近づいてはいけません。彼らのテリトリーですから決して刺激せず、お邪魔させて頂いている謙虚さが釣り人には必要です。

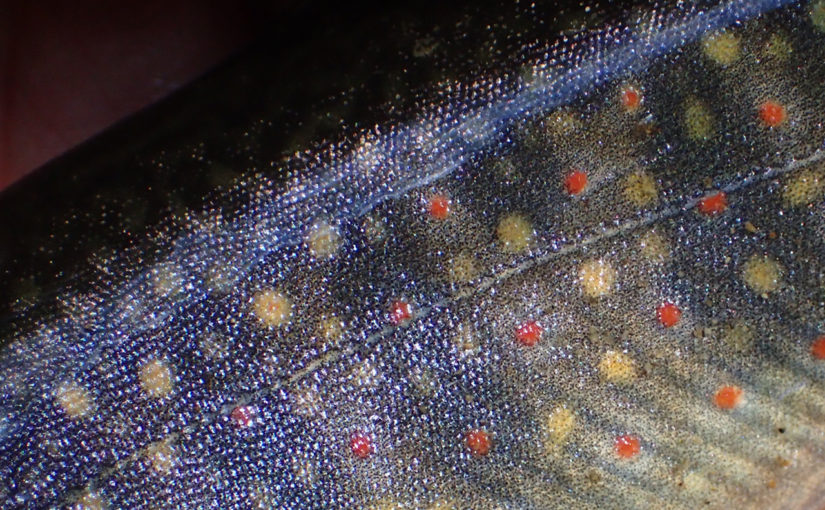

カットスロートの名前の由縁は英語の通り喉を掻っ切ったように喉の部分が赤い事。日本語風で言えば「打ち首獄門マス」とでも言えば良いのだろうか(笑) ここのカットスロートの特徴は顔から真ん中ぐらいまでの斑点が少なく、尾っぽに集中しているところです。

カットスロートの名前の由縁は英語の通り喉を掻っ切ったように喉の部分が赤い事。日本語風で言えば「打ち首獄門マス」とでも言えば良いのだろうか(笑) ここのカットスロートの特徴は顔から真ん中ぐらいまでの斑点が少なく、尾っぽに集中しているところです。

一瞬だけドレイクが飛びました。大きさはモンカゲロウくらいあり#8くらいあるサイズ。日中は小さなビートルやPMD、BWOと言った小型のメイフライの流下が中心。

一瞬だけドレイクが飛びました。大きさはモンカゲロウくらいあり#8くらいあるサイズ。日中は小さなビートルやPMD、BWOと言った小型のメイフライの流下が中心。

ライズが渋い時は、丘に登って魚の位置とその行動を確認。フライを結び変えて再度入渓してライズを待つ。

ライズが渋い時は、丘に登って魚の位置とその行動を確認。フライを結び変えて再度入渓してライズを待つ。

ドンピシャとハマればご覧の通り。5番のロッドが綺麗な弧を描きます。トルクフルなのでランディングまでには5分以上の時間が必要。

ドンピシャとハマればご覧の通り。5番のロッドが綺麗な弧を描きます。トルクフルなのでランディングまでには5分以上の時間が必要。

カットスロートは個体差があり、これはシルバーがかった個体。細いティペットで魚を取る時は必ずリールファイトになるので、ドラグの幅があるリールを使って対処しましょう。

カットスロートは個体差があり、これはシルバーがかった個体。細いティペットで魚を取る時は必ずリールファイトになるので、ドラグの幅があるリールを使って対処しましょう。

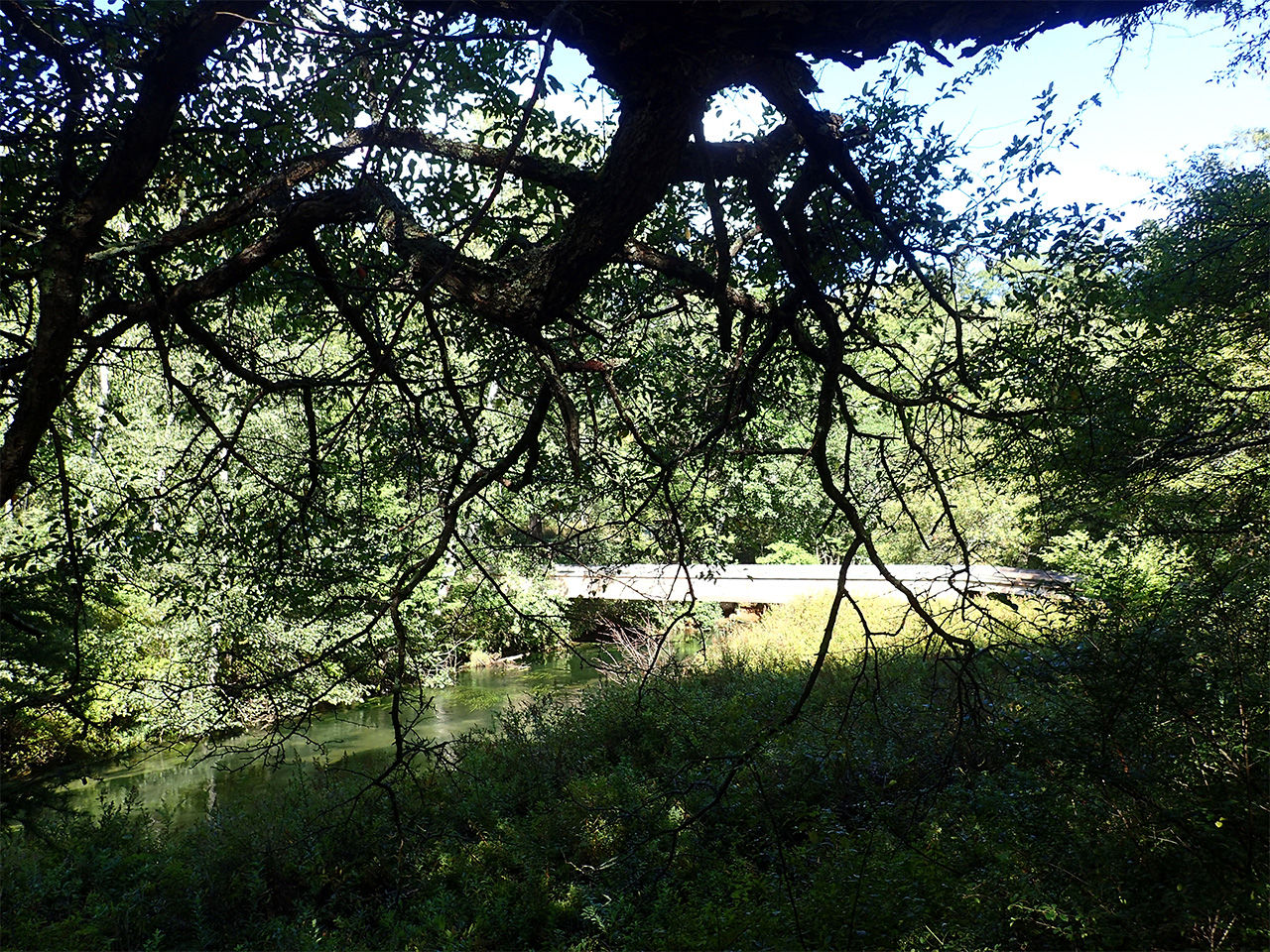

車を置いてから川までは延々と歩きます。もしくは車を置いてファーストメドウへ行くには林道を延々と歩いてから、少し川まで歩きます。いつも車の目の前で釣りをしている人にはちょっと辛いかもしれませんね。今回は毎日一万歩以上歩いておりましたヨ。

車を置いてから川までは延々と歩きます。もしくは車を置いてファーストメドウへ行くには林道を延々と歩いてから、少し川まで歩きます。いつも車の目の前で釣りをしている人にはちょっと辛いかもしれませんね。今回は毎日一万歩以上歩いておりましたヨ。

BWOコンパラダン#18でやっつけた個体。クルーズするサイクルを見極めて仕留めました。カットは全ての顔つきが異なります。

BWOコンパラダン#18でやっつけた個体。クルーズするサイクルを見極めて仕留めました。カットは全ての顔つきが異なります。

昼間の外気温は28℃くらいあるので、サンドウィッチを作りビールで乾杯。ひと休憩したら、また川へ降りていきます。USAはサマータイムがあるので、イブニングまで釣りをしちゃうと20時過ぎになっちゃうので、キリの良いところで納竿(大体16〜17時ぐらい)。

昼間の外気温は28℃くらいあるので、サンドウィッチを作りビールで乾杯。ひと休憩したら、また川へ降りていきます。USAはサマータイムがあるので、イブニングまで釣りをしちゃうと20時過ぎになっちゃうので、キリの良いところで納竿(大体16〜17時ぐらい)。

そしてその夜は20インチの魚がどれだけ大きかったかを実感するために20インチピザを頼みます。デカすぎてこれ一枚で4人のお腹はいっぱい。

そしてその夜は20インチの魚がどれだけ大きかったかを実感するために20インチピザを頼みます。デカすぎてこれ一枚で4人のお腹はいっぱい。