「目の前でナブラってるからよ〜ぉ、すぐに出ないとダメだぉ〜」

漁師というものは陸に上がると穏やかな人がほとんどであるが、ナブラを見ると豹変する人が多く、時に私がお客だと分かっていても頭を小突き罵声を浴びさせられる事が昔は多々あった。一昔前に長井港には貴雅丸 というカツヲ船の漁師上がりの仕立船(廃業されました)。いつもの様に支度をしていると目の前にある亀ヶ根のちょっと先でカツヲがものすごいナブラを作っているものだから、その時はいつも以上に急かされてたのであった。

船がそのナブラに着くとすぐに撒水が始まり、船長は生簀に向かってダッシュで走ってきて、カタクチイワシを撒水よりも先へ20匹程を扇状に撒く。続けてそれよりも手前に5〜6匹を散らして撒いて撒水へカツヲを呼び込むのである。太陽に輝く銀鱗が扇状に広がるその見事な撒きっぷりを見惚れていると、散水の下ではすでにカツヲがワンワンとボイルしているのだ。そしてたて続け様に罵声が飛ぶのである。

「フライなんてめんどくせぇものでやってたら、群れが逃げちまうだおぉ〜。一本釣りでやれぉ〜!」と。

フライロッドと一本釣りの竿が入り乱れ、その一時間後には撒き餌となる片口鰯は全て撒ききり、船上(戦場)は砲弾型をしたカツヲで埋め尽くされた。僕らは釣りに来たのか漁を手伝わされたのかわからない状態ではあるが、もう疲れ切って放心状態となってしまったのであった。

このカツヲやシイラを釣る時のチャム(コマセ)というのは船と別料金なのだが、当時はバケツ一杯四千円程度だったろうか。なのでカツヲ狙いをする時はその量が必要なので船倉にいっぱいのカタクチを買い込み出かけていたものである。

時が経ちあれから30年近くはたったであろうか。チャムとなるイワシは前日に船宿に伝えてお願いするのだが、現在は一杯¥12,000とな。流石にこの金額になると6〜8杯積んでとは言えず、一人当たりの船代を考えると及び腰になってしまい、2杯での出船となるのである。それもこの時期になるとカタクチは手に入らずマイワシになるので、生け簀には立派なサイズの鰯が泳いでいることもままあるのである。

シイラに喰わせるのだからこんなもので十分だろう、なんて思っている時にカツヲが目の前でボイルした一昨日の、上がる間際の相模湾。こんな時にあの貴雅のオヤジがいたら、チャム撒きをカッコ良く決めるんだろうな、なんて思いながら少なくなったイワシを眺めながら、私は撒くのを諦めカツヲの群れをボーッと眺めていた。

30年前の海と今の違いは以前よりもこの時期の海水温が高くなり、釣れる魚が大きく変わってしまったなぁと、丸伊丸の船長としみじみ話し込んでしまいましたが、僕らはそれに順応するしかありません。しかし本命のシイラは好調な相模湾なので、今後もあと何回か出船する予定です。

そんな大物との格闘は以下の写真の通り。お暇な方はご覧くださいまし。

海水温が高い為に買ったイワシがすぐに参ってしまうので、いつもよりも少しだけ早く港を出た丸伊丸。この曇天を見た時、今日はカツヲ日和だと思ったのですが、数時間後にはすっかり晴れてしまいました。

海水温が高い為に買ったイワシがすぐに参ってしまうので、いつもよりも少しだけ早く港を出た丸伊丸。この曇天を見た時、今日はカツヲ日和だと思ったのですが、数時間後にはすっかり晴れてしまいました。

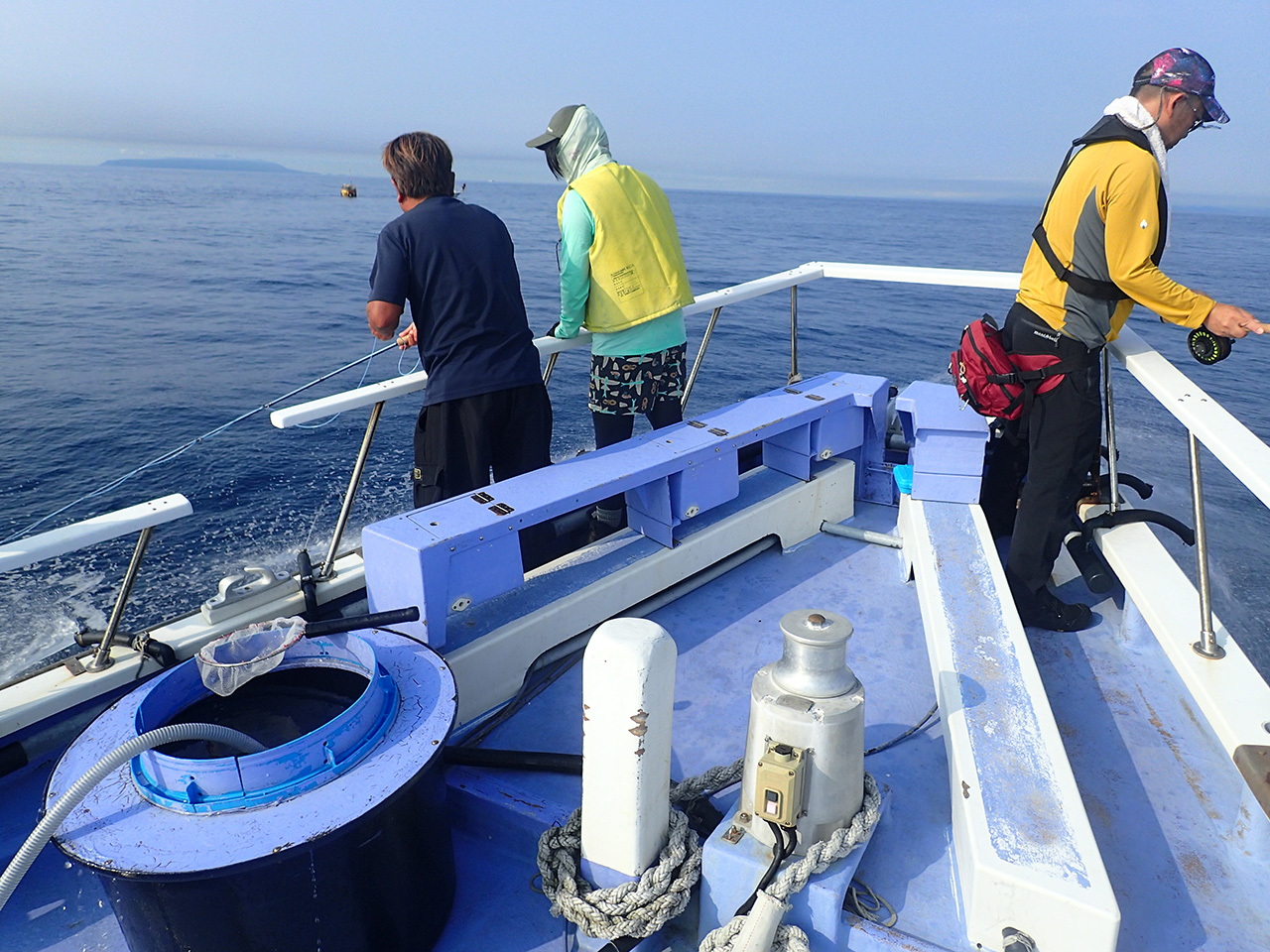

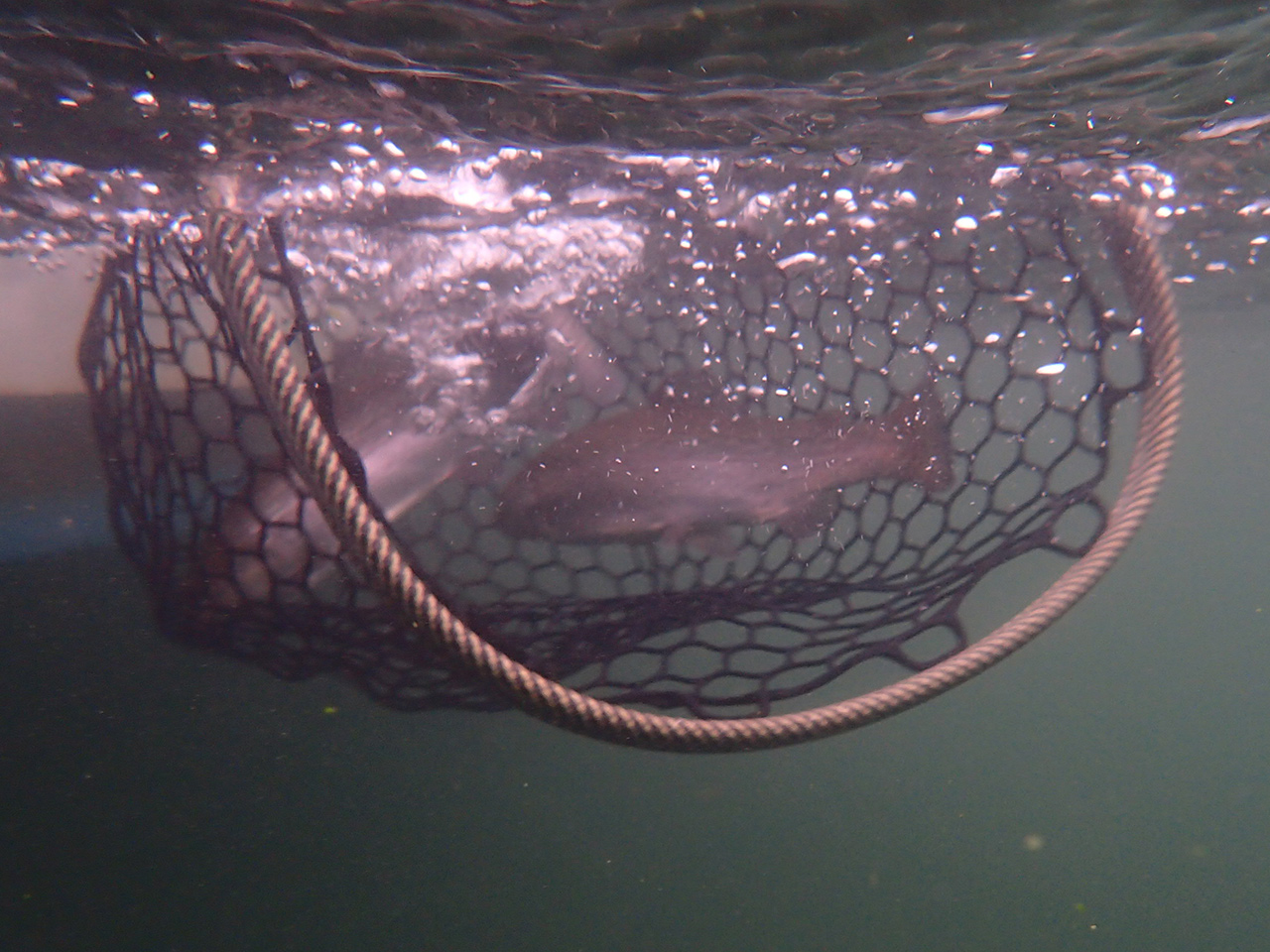

まだ涼しい時間帯は喰いが良く、朝イチのポイントはすぐにこんな状態。チャム撒きをやめて撮影したりランディングしたり。私の仕事はカツヲ船用語で言うナカマワリとメガネでアリマス。

まだ涼しい時間帯は喰いが良く、朝イチのポイントはすぐにこんな状態。チャム撒きをやめて撮影したりランディングしたり。私の仕事はカツヲ船用語で言うナカマワリとメガネでアリマス。

初めてのシイラフィッシングでもこのサイズが釣れてしまうのが、この釣りの魅力。問題はフライで釣るとなると、その道具の一式がそれなりの高額になってしまうのが玉に瑕。

初めてのシイラフィッシングでもこのサイズが釣れてしまうのが、この釣りの魅力。問題はフライで釣るとなると、その道具の一式がそれなりの高額になってしまうのが玉に瑕。

今年はまだペンペン(小型のシイラの俗称)が釣れておらず、小さくても70センチはあるでしょうか。特に1.2mくらいが頻繁に掛かったのですが、12番ロッドをもってしてもロッドが立たずの長期戦。大潮も手伝って、お魚は一向に浮いてきません。

今年はまだペンペン(小型のシイラの俗称)が釣れておらず、小さくても70センチはあるでしょうか。特に1.2mくらいが頻繁に掛かったのですが、12番ロッドをもってしてもロッドが立たずの長期戦。大潮も手伝って、お魚は一向に浮いてきません。

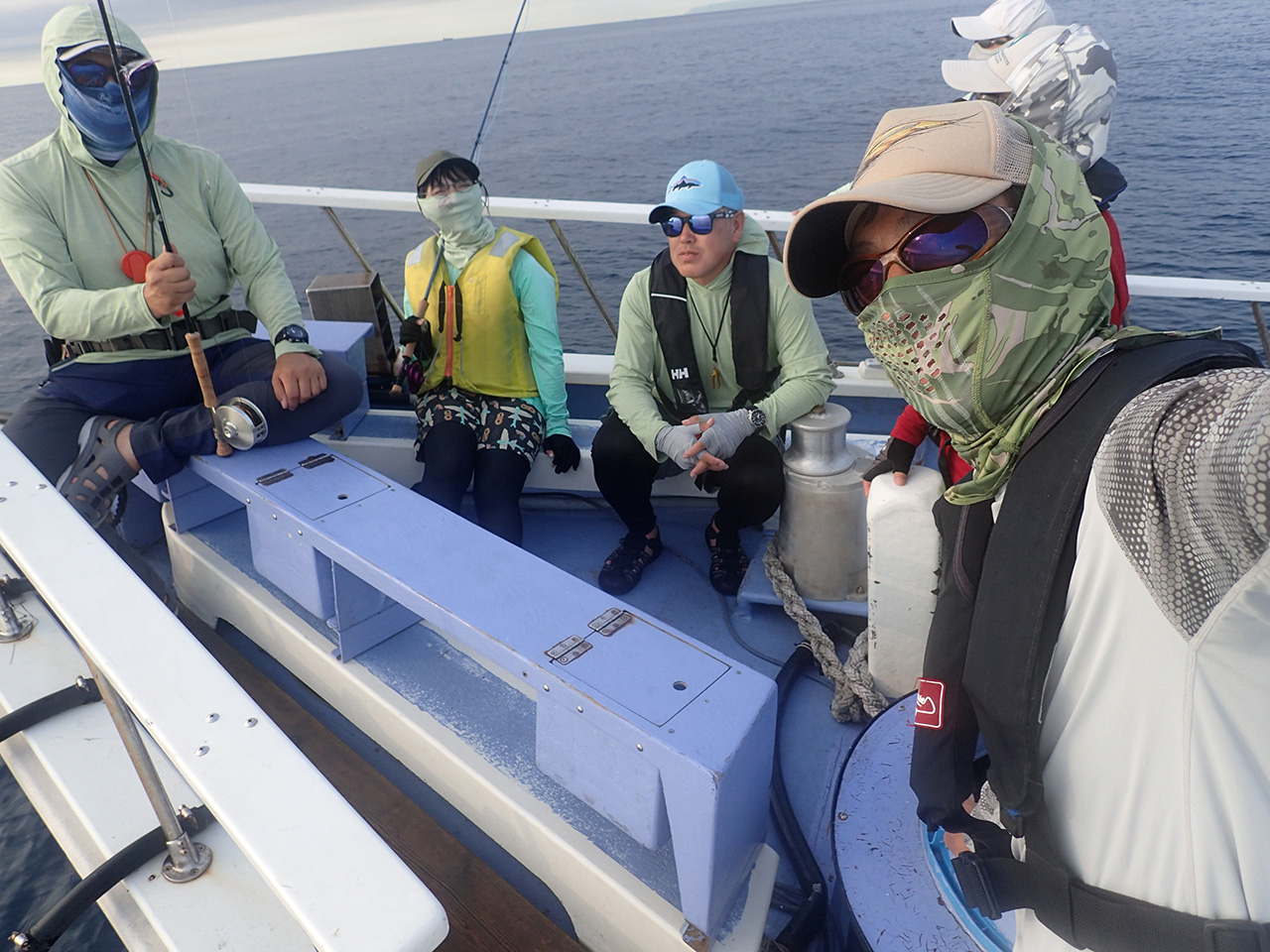

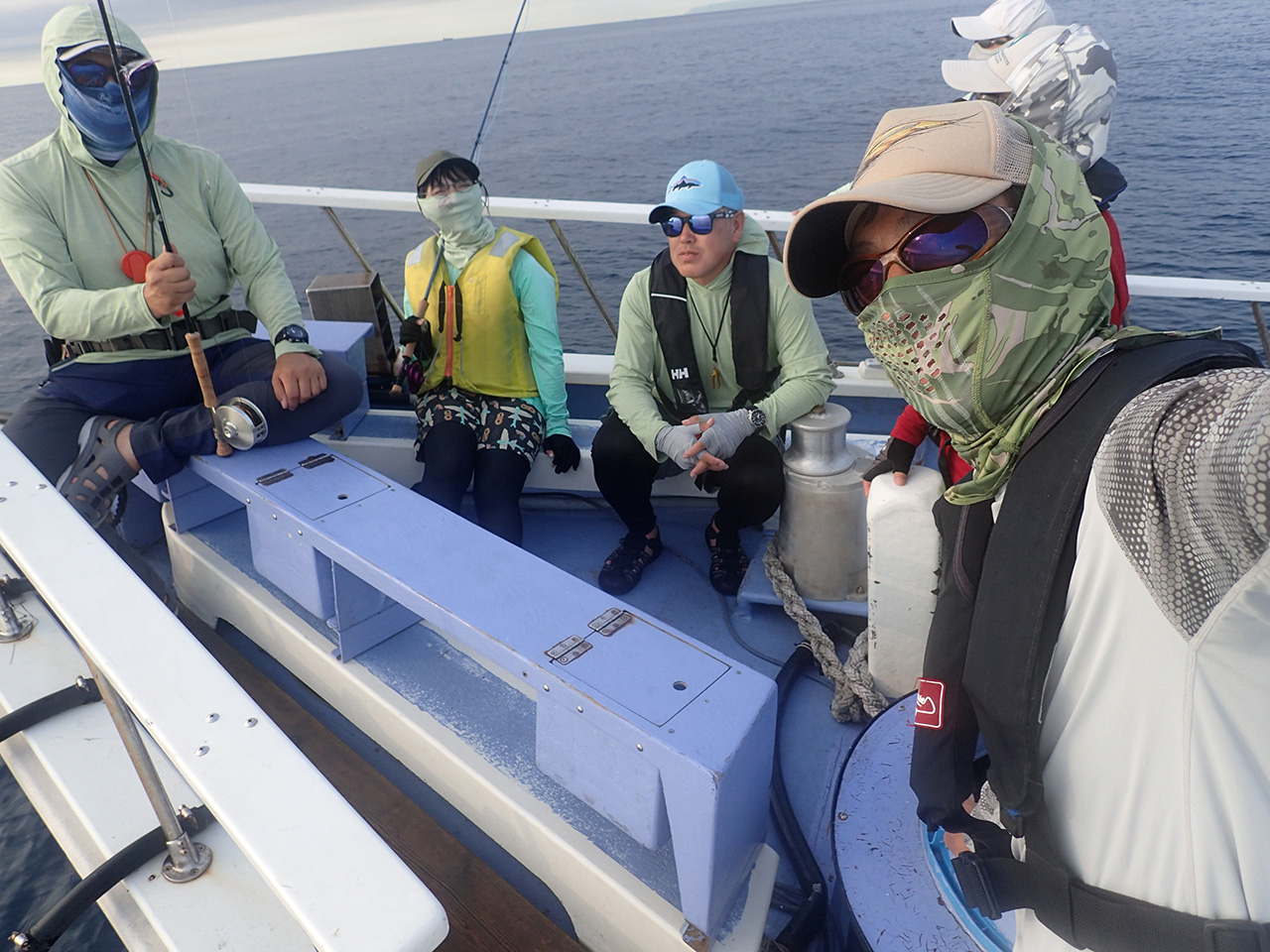

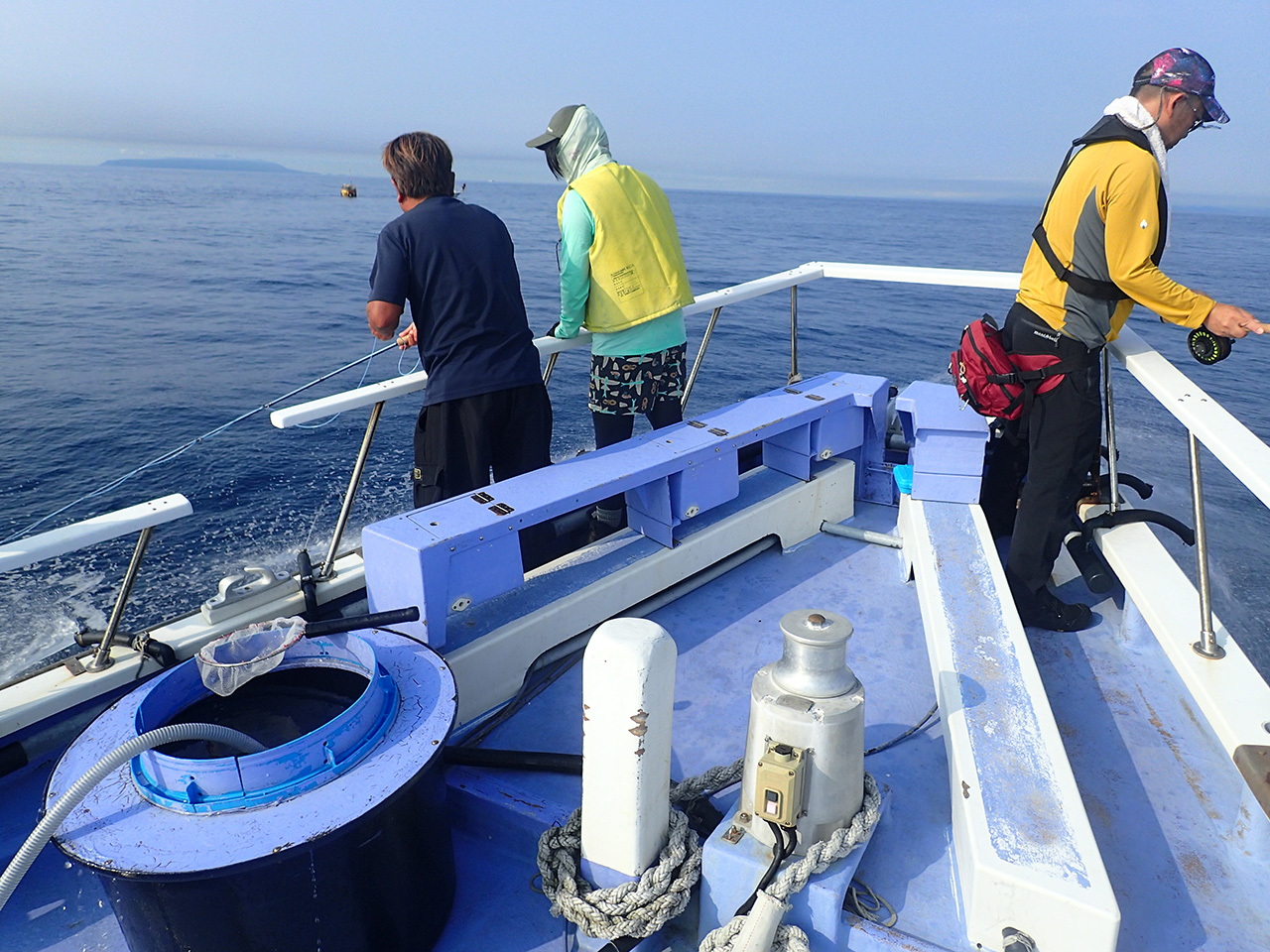

今回はベタ凪なのでミヨシ(船首)で雑談。撒水機は船首の左岸側1/3に付いているので、その下にできるシラ泡がポイントになります。

今回はベタ凪なのでミヨシ(船首)で雑談。撒水機は船首の左岸側1/3に付いているので、その下にできるシラ泡がポイントになります。

多少重くとも最後の寄せで魚をいなしてくれるグラスロッド。エピックのバンディットとボカグランデはこの釣りの強い味方です。

多少重くとも最後の寄せで魚をいなしてくれるグラスロッド。エピックのバンディットとボカグランデはこの釣りの強い味方です。

とにかく右を向いても左を向いても皆がお魚を掛けているので、誰かが手伝わないとランディングすることもままなりません。それにかかるサイズが大きいので、そのパワーに翻弄される方が多かったです。ちなみに大物に翻弄されてロッドを折られた方は1名。

とにかく右を向いても左を向いても皆がお魚を掛けているので、誰かが手伝わないとランディングすることもままなりません。それにかかるサイズが大きいので、そのパワーに翻弄される方が多かったです。ちなみに大物に翻弄されてロッドを折られた方は1名。

シイラやカジキは興奮している時と疲れた時の色が変わります。釣り上げるとこんなカラーですが、興奮している時は縦縞が入り、鮮やかなブルーにエメラルドグリーンと言った感じ。釣りへ来ないとその七変化が見られません。

シイラやカジキは興奮している時と疲れた時の色が変わります。釣り上げるとこんなカラーですが、興奮している時は縦縞が入り、鮮やかなブルーにエメラルドグリーンと言った感じ。釣りへ来ないとその七変化が見られません。

フライフィッシャーマンのオシャレが被った図。左がLで右がXL。 人呼んでLXL(エルバイエル)ブラザーズ😆

フライフィッシャーマンのオシャレが被った図。左がLで右がXL。 人呼んでLXL(エルバイエル)ブラザーズ😆

今回の最大魚は全長140センチオーバーで、少々細めの10kg弱。産卵が終わったのかな?

今回の最大魚は全長140センチオーバーで、少々細めの10kg弱。産卵が終わったのかな?

ひとしきり皆が釣れたところで、丸伊丸の船長が撒水の中をどうフライを引いて釣るかをレクチャーしてくれました。

ひとしきり皆が釣れたところで、丸伊丸の船長が撒水の中をどうフライを引いて釣るかをレクチャーしてくれました。

今や雑に扱うことが出来ないチャム(コマセ)となるイワシくん。ドバッと撒いてしまうと、千円札を投げ飛ばしているかの様。カツヲへ投入しているならばまだしも、シイラはそのほとんどをリリースしてしまうので、イワシがもったいないと感じてしまう貧乏性な私。次回は残ったイワシを持って帰って食べようかなぁ。

今や雑に扱うことが出来ないチャム(コマセ)となるイワシくん。ドバッと撒いてしまうと、千円札を投げ飛ばしているかの様。カツヲへ投入しているならばまだしも、シイラはそのほとんどをリリースしてしまうので、イワシがもったいないと感じてしまう貧乏性な私。次回は残ったイワシを持って帰って食べようかなぁ。