学生の頃、ケルティのフレームザックにテントやシュラフと釣具を詰め込み、上野駅から上越線の夜行列車に乗って一人で釣りへ出掛けていた事をふと思い出した。新潟との県境にある目的の土合駅の下りホームは地下にあり、地上へ出るには幾重の階段を登らなければならない。その途中には休憩できるベンチがある事でその距離が容易に想像できる。釣行初日には一ノ倉沢合流付近にテントを張り、その本流周辺を釣り歩くが、7月後半だと言うのに雪渓があった。翌日はそのまま稜線まで上がりテン泊し、さらにその翌日は登山道を降って新潟側の沢伝いに山を降りて土樽駅から帰るというルートであった。当時の出で立ちはウェーダーを履かずに鮎用のウェットタイツと草鞋姿で釣りをし、川から離れれば登山靴に履き替えて登山するというスタイル。もちろん国土地理院の白地図とコンパスは必須で入山するのである。

思えば何故この川で釣りをしていたかを考えると、当時週刊少年マガジンに連載されていた『おれたちの頂・塀内 真人(夏子)著』の主人公が一ノ倉沢の大氷柱を登る話があったからであろう。その場所を見たかったのがその理由だと思うが、今で言う聖地巡りの様な事をしていた訳である。谷川岳は事故が多い場所だったので、もちろんその沢を見ただけで危ない事はしていない。後に「世界一遭難者を多く出す山」としてギネス世界記録認定されたのは、皆さんもご周知の通り。

今では白地図はGPSデータログを取る道具、あるいは携帯電話ですべての情報が得られるようになった昨今。先だって山の麓から登山バスに乗り継ぎ登山者と一緒にバスに揺られながら南アルプスの山小屋を目指す車中で、そんな昔の事を思い出した。今はその装備はとても軽量でコンパクトになっているのは登山者も釣り人も同じ。その持ち物にはさほど違いはなく、見た目ではロッドを持っているか否かなのだが、最近はコンパクトなトレッキングポールを持っていく方が多いので、その様相はほぼ一緒に見えてしまう。

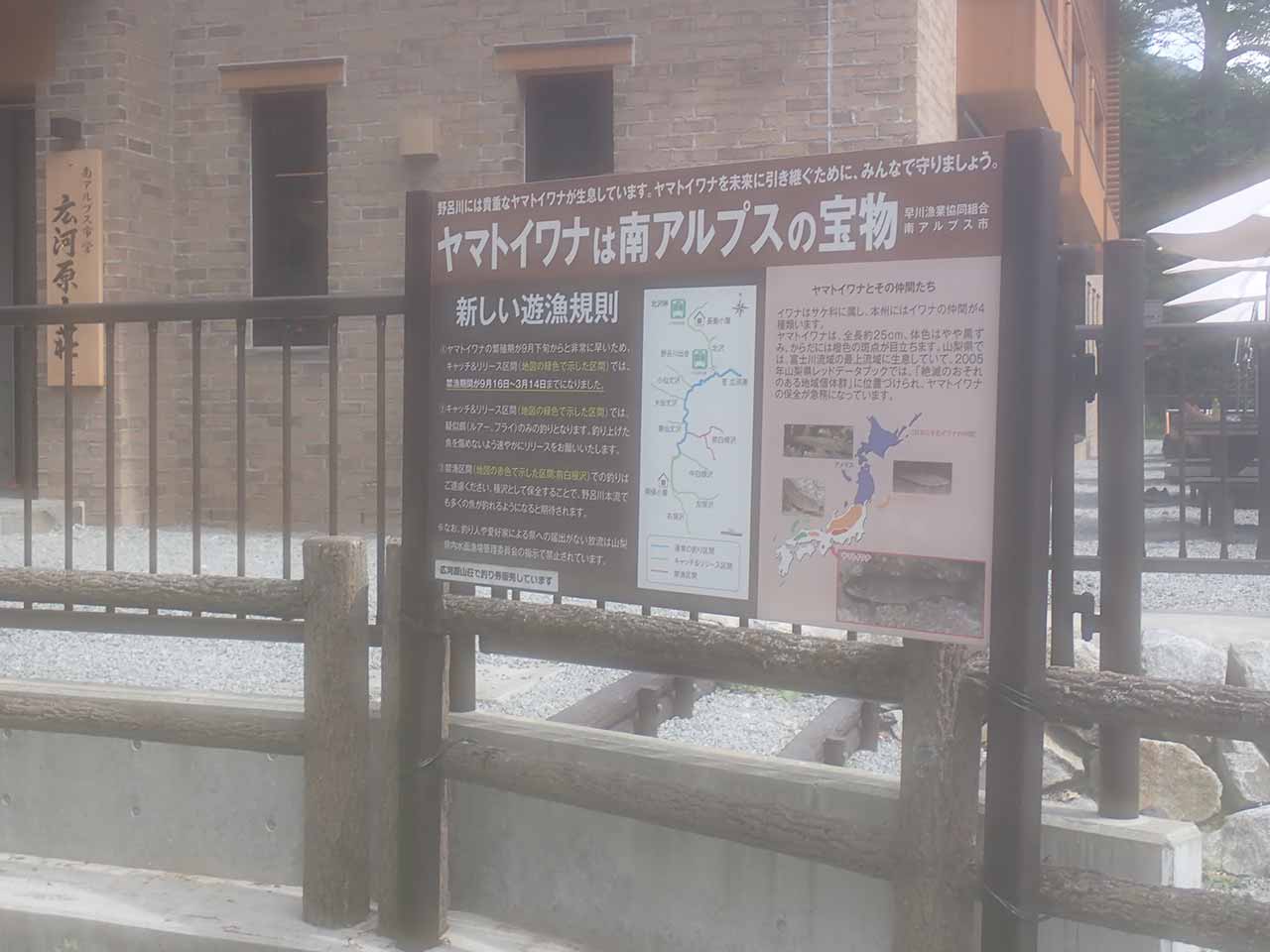

バスから降りるとそれぞれのペースで山々の頂上を目指す登山者。そして我先にと上流を目指す釣り人たち。いずれも日本の第二高峰に抱かれながら自然を満喫する。山小屋で一泊してゆっくりと頂上を目指す者、またはイワナと戯れて日帰りする者。日常を離れ自然と戯れ、時間がくればまたバスに乗り込んでそれぞれの生活へと戻って行くのである。

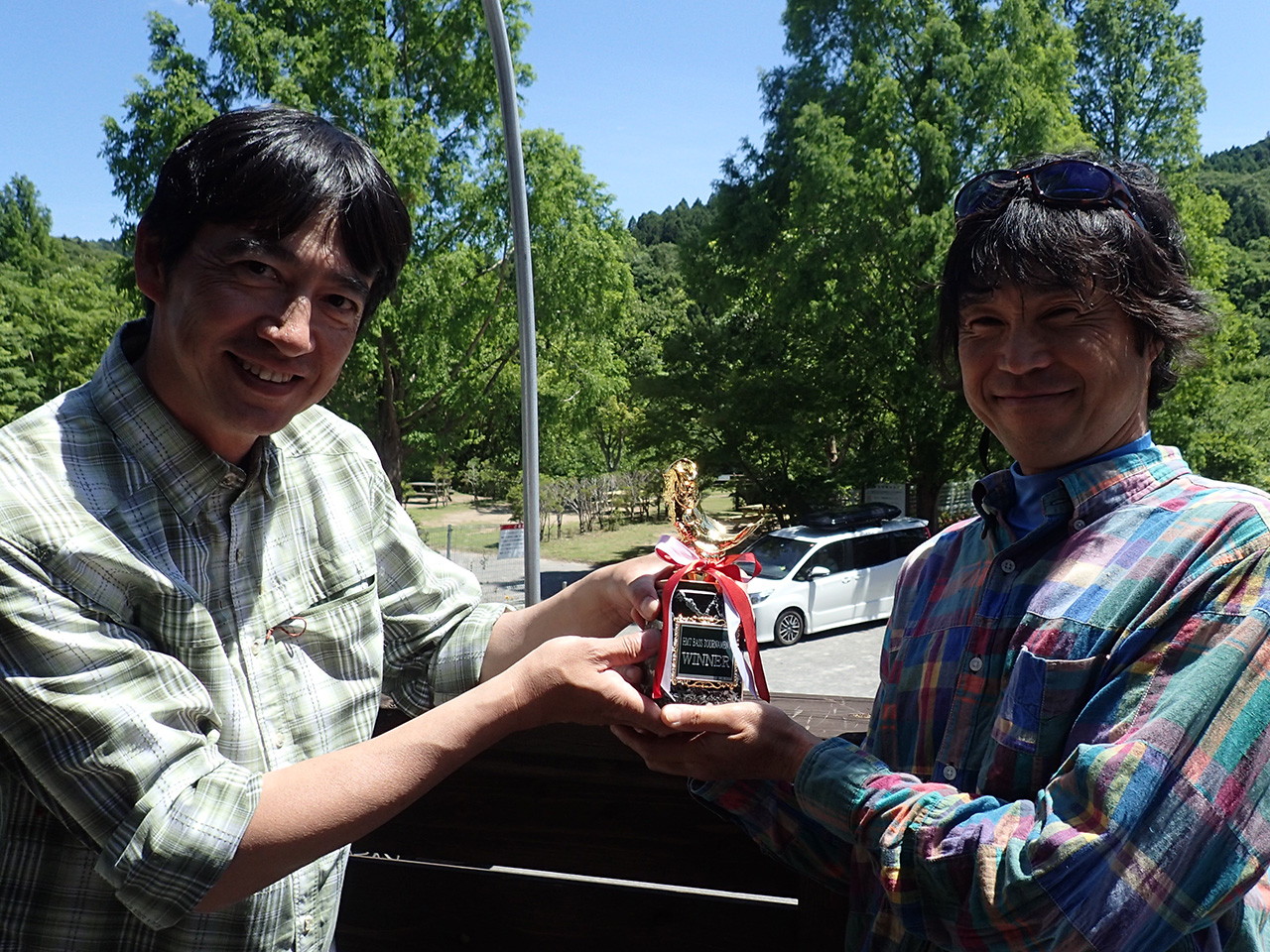

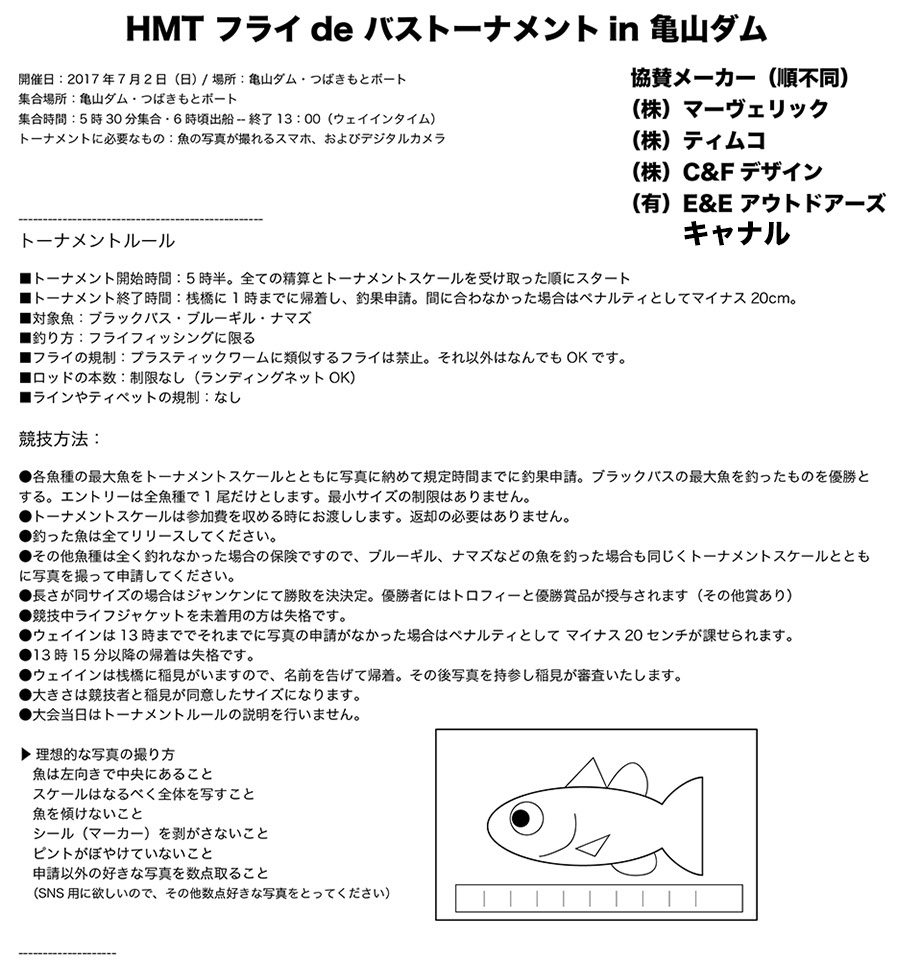

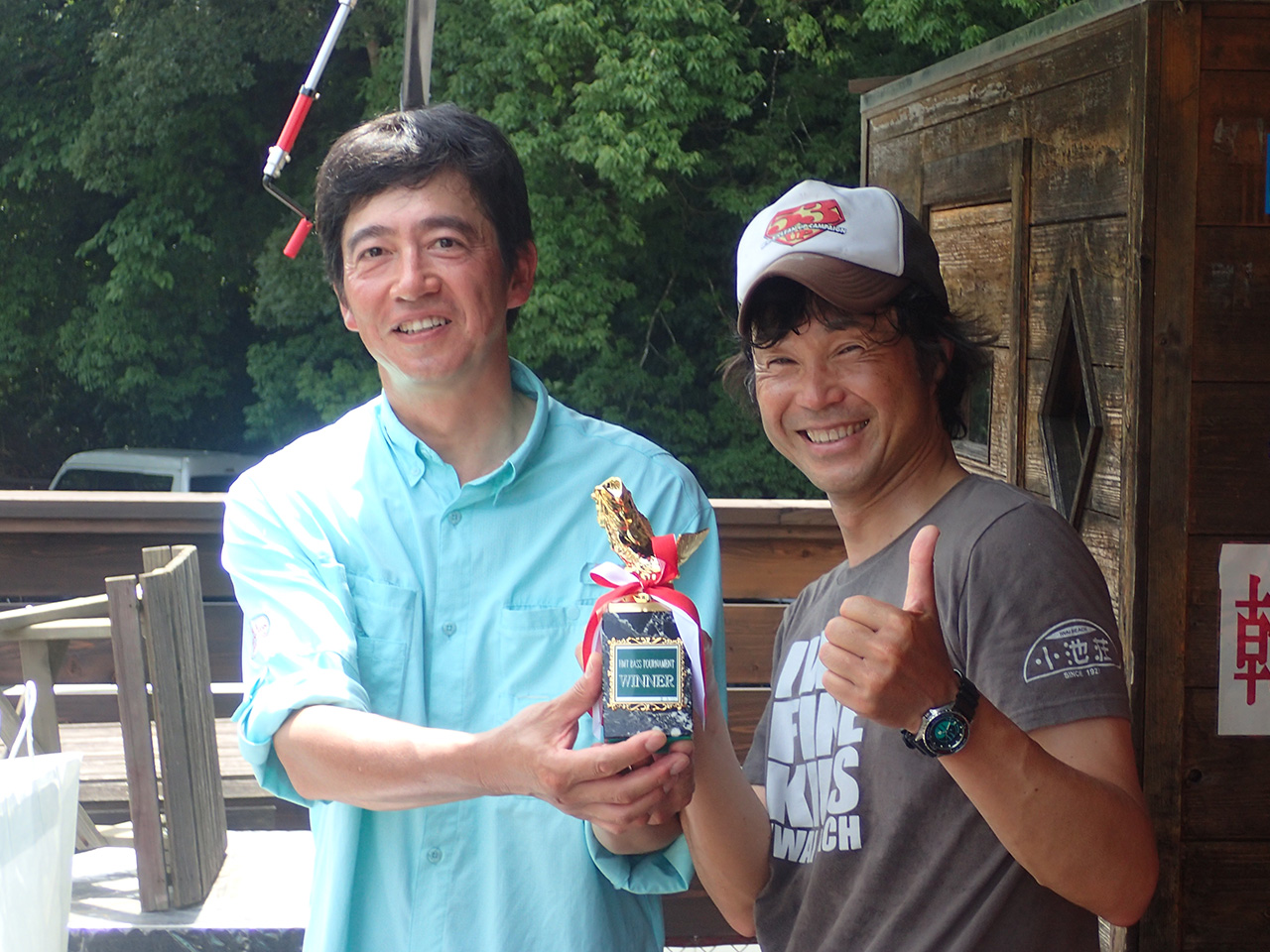

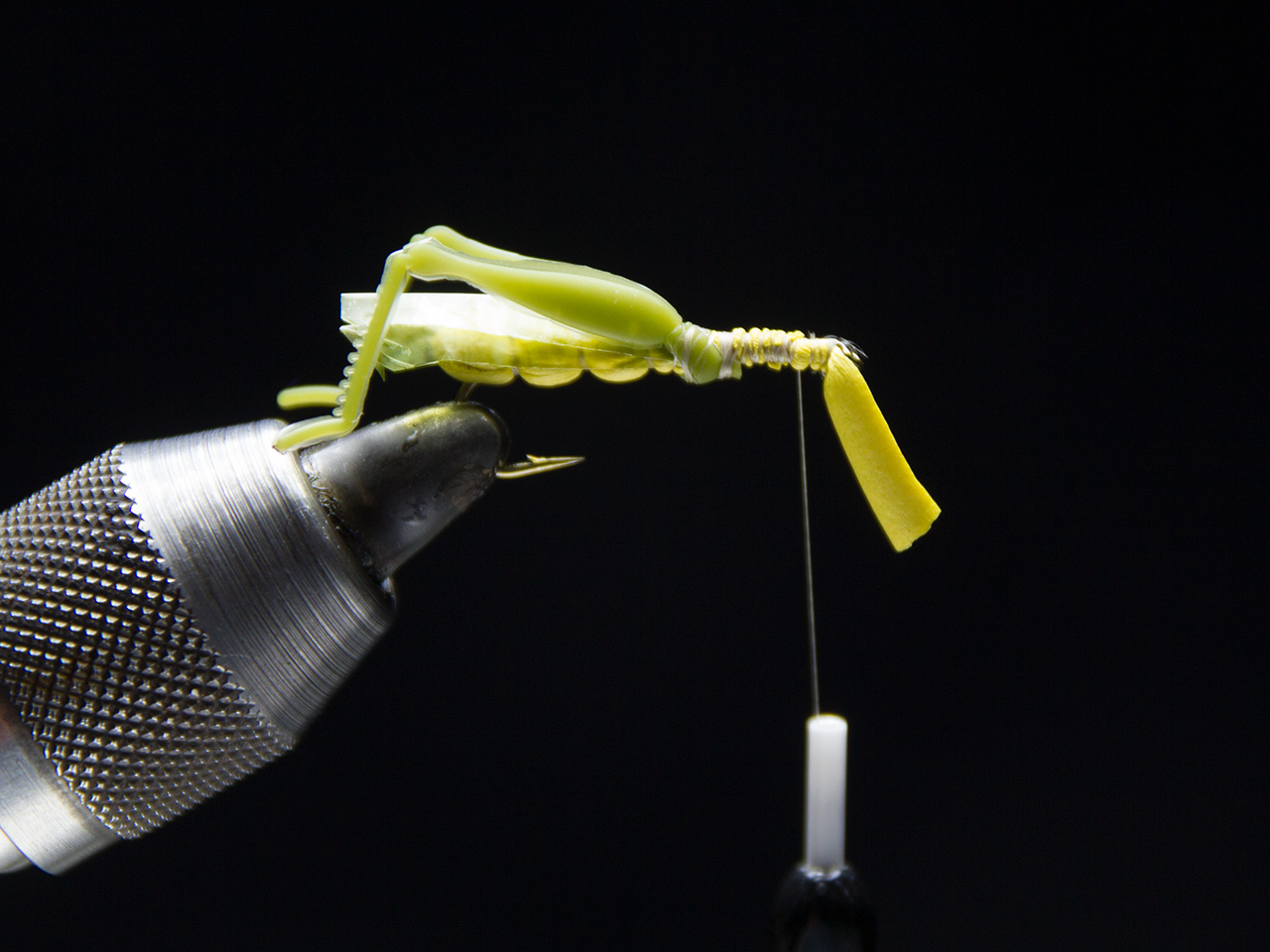

そんな先だっての釣行は以下の通り。お暇な方はご覧ください。