本日はキャスティングスクールは合計17名という盛況です。というのも皆さんさんのお目当ては新製品であるGルーミスNRX+シリーズの性能を知りたくて、振り倒しに来たのです。なので、キャスティングスクールは程々に、試投会メインで楽しんでまいりました。

ハーミットでは『魔法の杖』と言う愛称で長く愛されたNRXは12年の務めを終えモデルチェンジし、NRX+ に変わりました。この長い間愛され続けたNRXとどんな違いがあるのかをご紹介デス。

今回の大きな変更点はやっぱり軽さ。発売から12年も経つと他メーカーの現行モデルと比べちゃうとどうしても重かったのですが、今回のモデルチェンジで飛躍的に軽くなりました。ちなみに本国のGルーミスのHPにその重量が書いて無いので測ると、9フィート8番で107.49g。同番手ウィンストン エアソルトが117.85g。スコットセクターが120.37gありましたので、ハイエンドのソルトロッドではとても軽いです。もっとも、「ロッドの軽さ=バランスの良さ」ではありませんので、持ち重り感は別物ですが、軽いのは確かです。

今回の変更点で皆さんが思う残念な点は、カラーリングとストリッピングガイド。見慣れたレック社のリコイルガイドはsicチタンガイドへ変更。そして当初は独毒しいと言われたたブルースレッドは、ブルーラインだけになってしまいました。この二つは見た目でNRXと一瞬で判るポイントだったので、NRXオーナーはこの2点は継続して欲しかった様です。

ではでは今回お借りした6本のロッドのインプレッションを紹介。そうそう、TFOのアクシオムII 890-4A2-Xもサンプルをお借りしたのですが、このインプレッションはまた別の日にブログを書きます。長々と書きますので、お暇な時にお読みください。

NRX+LP 383 (8ft 3inch・3weight・4pcs): 前作と同様にNRXにはLP(ライトプレゼンテーション)モデルがあります。最大6番までで、これは最小番手の3番。名前に反して他のメーカーに比べたらキビキビしたファストアクション。決して柔らかいロッドではありません。プレゼンテーションがフワッと落ちるロッドでありますが、ラインスピードの早いシャープなループが特徴。

Fine: 軽快に大きめなフライでもピンスポットに打ち込めるキビキビ感。ロッドに伝わる細かな振動も伝えるので、伝達が良いコントロール重視のロッドと言えます。軽さが手伝ってその軽快感は感動です。

Weak: ロッドの曲がりを感じ取りたい人には棒のように感じるかも。ロッドの反発力が強いので、平均的なヤマメやイワナサイズだと掛けた後のバレが頻発しそうな印象を受けた。でも、普段釣る魚が25cm以上中心の方であれば、その心配は少ないと思います。

NRX+LP 486 (8ft 6inch・4weight・4pcs): オールマイティに使える長さを持ったモデル。いい加減に振っても綺麗な直線を描くトラッキングの精度がよく、キャスティングがとても上手くなった気になれるロッド。

Fine: ロッドのトップセクションが綺麗にお辞儀し、その分だけのループ幅が放出されるので、タイトループが作りやすい。ラインコントロール性能がよく、軽快に振り続けることが可能。

Weak: 以前のモデルよりもシャープになり、ややノーマルのNRX寄りにアクションを持ったロッド。デメリットじゃないけれど、LPにしなやかさを求める感じではなくなった。

NRX+LP 590 (9ft ・5weight・4pcs): 今回は前作のNRXと振り比べることができたので、その違いがよくわかった。やっぱり飛躍的に軽い。そしてティップだけお辞儀していたロッドのブレが減り、タイトループがとても作りやすくなったのがよくわかる。

Fine: 比較的ショートレンジでもティップが曲がりラインウェイトが乗らない状態からでも振りにくさが無い。ミドルレンジまではシャープに感じるが、ロングレンジではググッとロッドの曲がる点が下がり、ロッド全体で振り出すアクションに。そして軽さが際立ちます。

Weak: ノーマルのNRX+があるのでその差別化がよく出ていたので、ロングショット中心の場合はNRX+590を選択してください。

NRX+LP 690 (9ft ・6weight・4pcs): LPシリーズは全てハーフウェルグリップでその中の最高番手。LPシリーズらしいティップセクションがお辞儀する曲がりで、シャープなループを放出する。

Fine: ロールキャストからのフォルスキャストと言う一連の動作がとてもスムーズ。そしてLPアクションも手伝ってタイトなループが放出しやすい。1日振っても疲れない軽さを持ったモデル。

Weak: フライラインを10m以上ホールすると、やや腰砕け感があった。でも590同様にノーマルモデルとの差別化なので、ロングディスタンスを中心にしている人はNRX+ 690を選択してください。

NRX+ 590 (9ft ・5weight・4pcs): NRX+ モデルのグリップは全てフルウェルグリップなので、グリップ力があります。ロングレンジと空気抵抗の大きいフライを投げたい時に向いたモデル。

Fine: フライラインのベリー部が全て出るとロッドが生き生きする感じで、ループの乱れを感じ無い。誰が投げてもループがまとまりやすい、やっぱり魔法の杖かな。

Weak: LPモデルに比べるとティップ部も硬いため、ショートレンジでは少々扱いにくいロッド。なので、河川では7〜8m以上から先を狙う時用に。向いているのは湖のドライフィッシングと言う感じ。

NRX+s 890 (9ft ・8weight・4pcs): 皆に「魔法の杖」と言わせたルーミスアクションは健在。タイトループを乱れなく作り出すのはやっぱりNRXですな、と感じた。

Fine: 規定の9mを超えた時のフォルスキャストの安定感は抜群で、誰が投げてもある程度以上のタイトループを作り出すことができるでしょう。

Weak:9mよりもラインが短い状態で繰り返しフロティングミノーを投げるような環境だと、重さがロッドに伝わりづらく投げにくく感じるでしょう。なので、ロングディスタンス向きのロッドです。

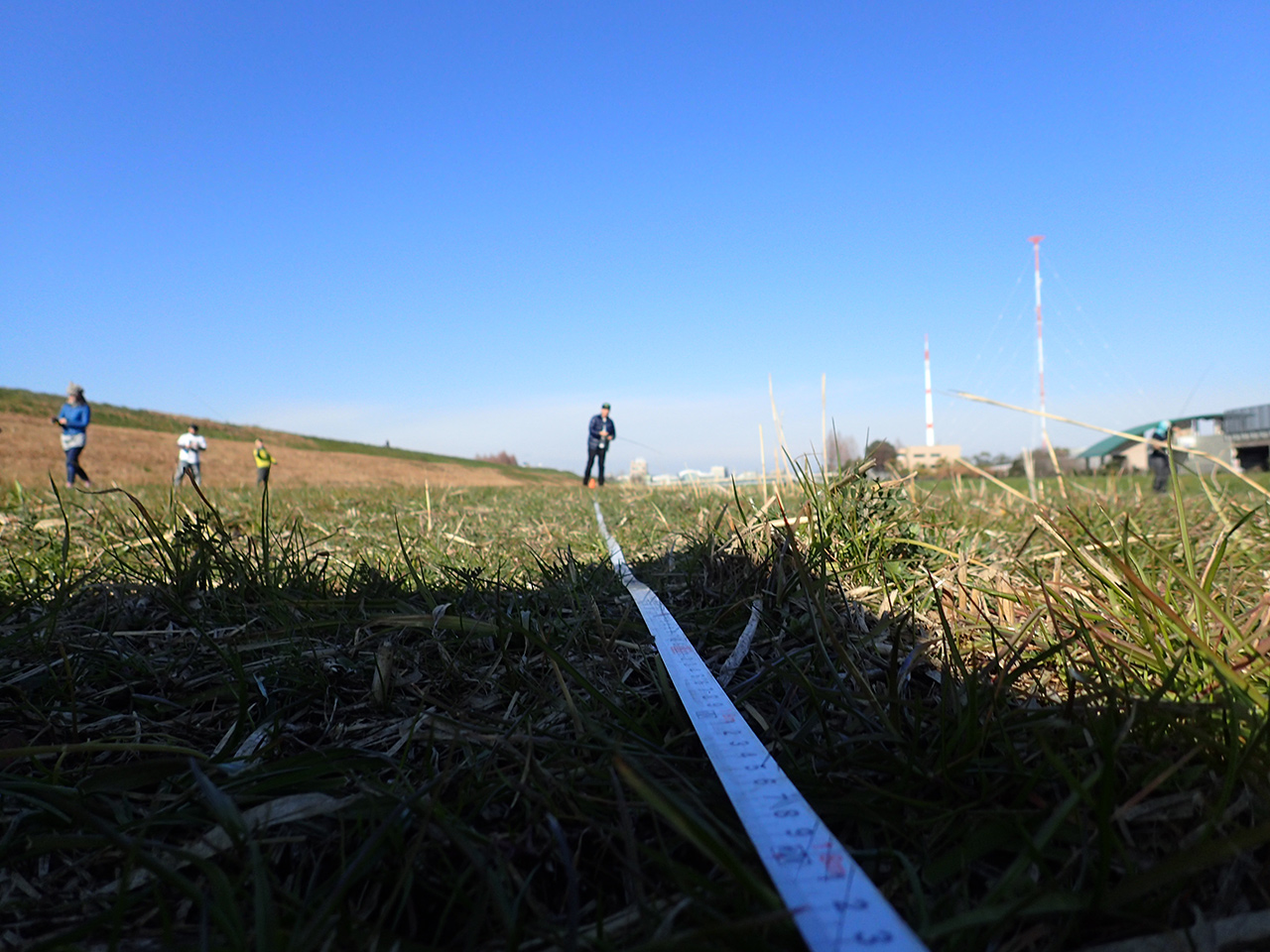

コスメが一気に変わった感じ。でもNRX発売当初はこのブルーが不人気でイチャモンが多かったのです。ですが、長い年月でこのラッピングがNRXのシンボルカラーになったので、コスメの変更は少しがっかりだった人も多いです。 ああでも無い、こうでもないと投げ回している時間は楽しいものです。自分のロッドと比べて何が違うのかを、皆さんに感じていただきました。これで2〜3本は売れるかな?(笑) NRX+LPは全てハーフウェルグリップ。全体の印象は少し硬くなった雰囲気。でもその分だけロッドティップがペコペコお辞儀しないので、ライントラッキングの性能が上がってます。 体が温まったところで、最後は皆で記録会。人と比べる大会とは違い、次回来た時までの成長を数字に変えるものです。初めての人は次回来た時に1mでも延びる様に頑張りましょう。リピーターの方は前回から何が成長できたかを考えながら、記録を伸ばせる様頑張ります。その成長はとても嬉しいものです、そして他人と比べる必要は決してありません。 今回は私を含めて3名のインストラクターがいましたが、今回はイケピー先生にそのデモンストレーションをお願いしました。さすが先生、フルラインを一発で決めてくれます。これも練習の成果であり、努力の賜物です。