ここのところ立て続けに釣りへ行っている私ですが 、今週は国内遠征へ行っている筈でした。それと来週もその予定でしたが、その飛行機が飛ばない連絡が来ましたよ。コロナビールは大好きですが、ウィルス君は大っ嫌い、何とかならんですかねぇ。昨日行った芦ノ湖にある僕らの常ボート屋、湖尻の『うえ乃 』さんも泣いてました。

毎年同じようなルーチンで釣り場所を季節ごとに進めて行く私ですが、解禁して最初の芦ノ湖訪問は大体この時期で、去年の入漁証を見ても数日違い。その釣行へ向かう目安はノザキボート さんのフレッシュ日報に書かれている水温が10℃を超える日があったら、それ以降に最初の釣行をするようにしています。私的見解ではこれくらいの水温になってくると、居付きの魚が動き始めるんですね。4月に入ればハーミット的ドラワカシーズンインとなるので、その前の肩慣らしという訳ですな。

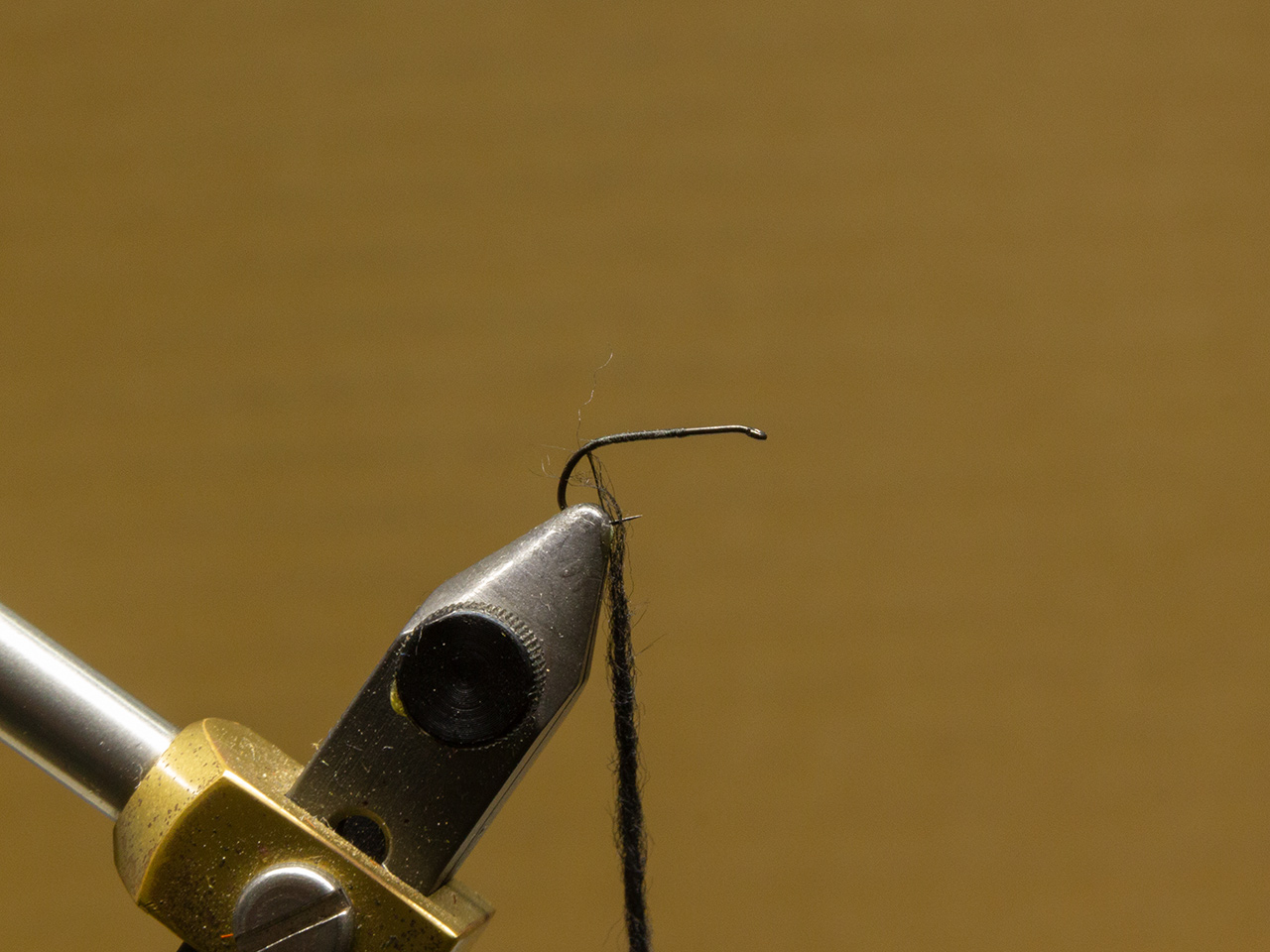

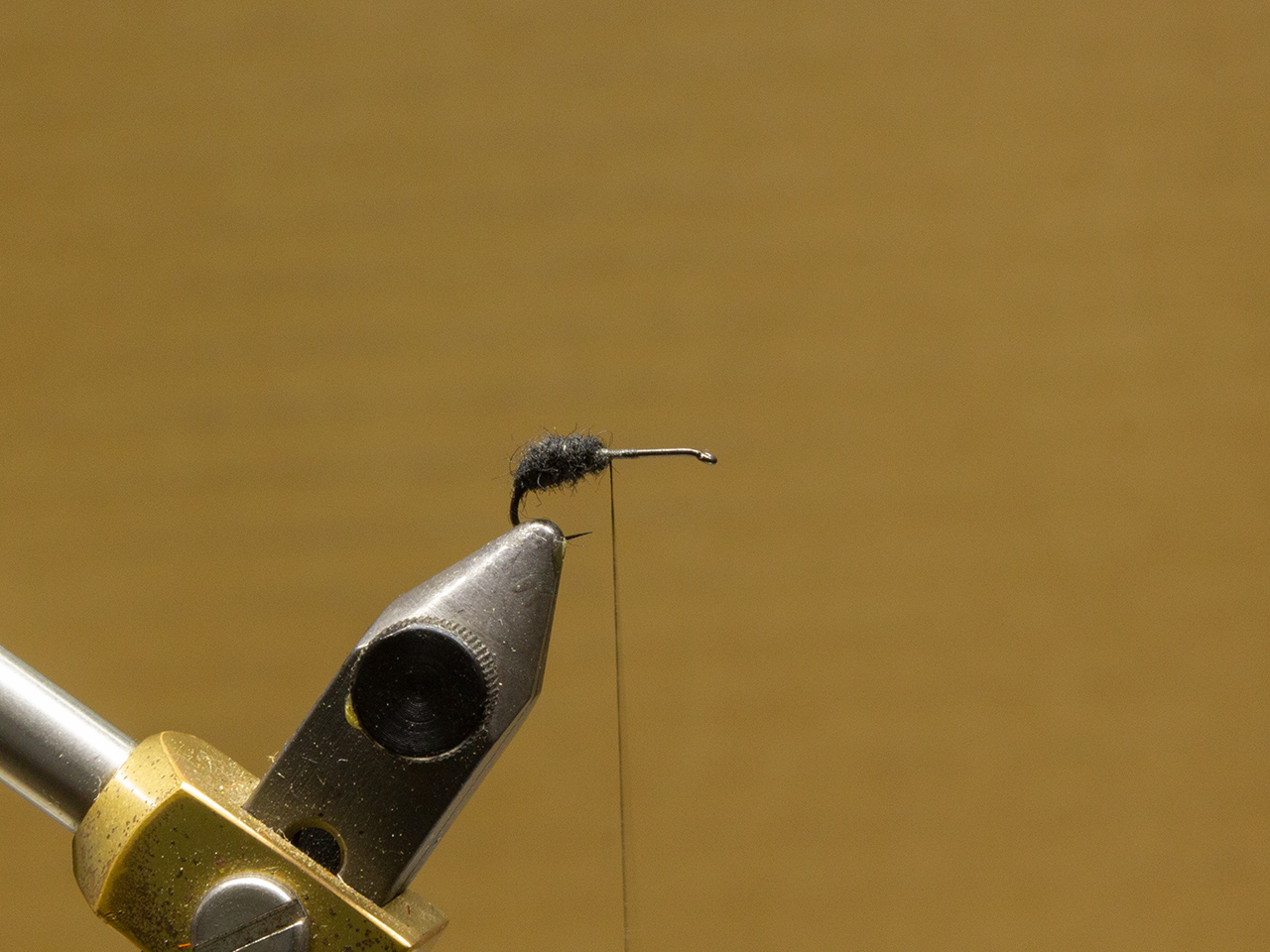

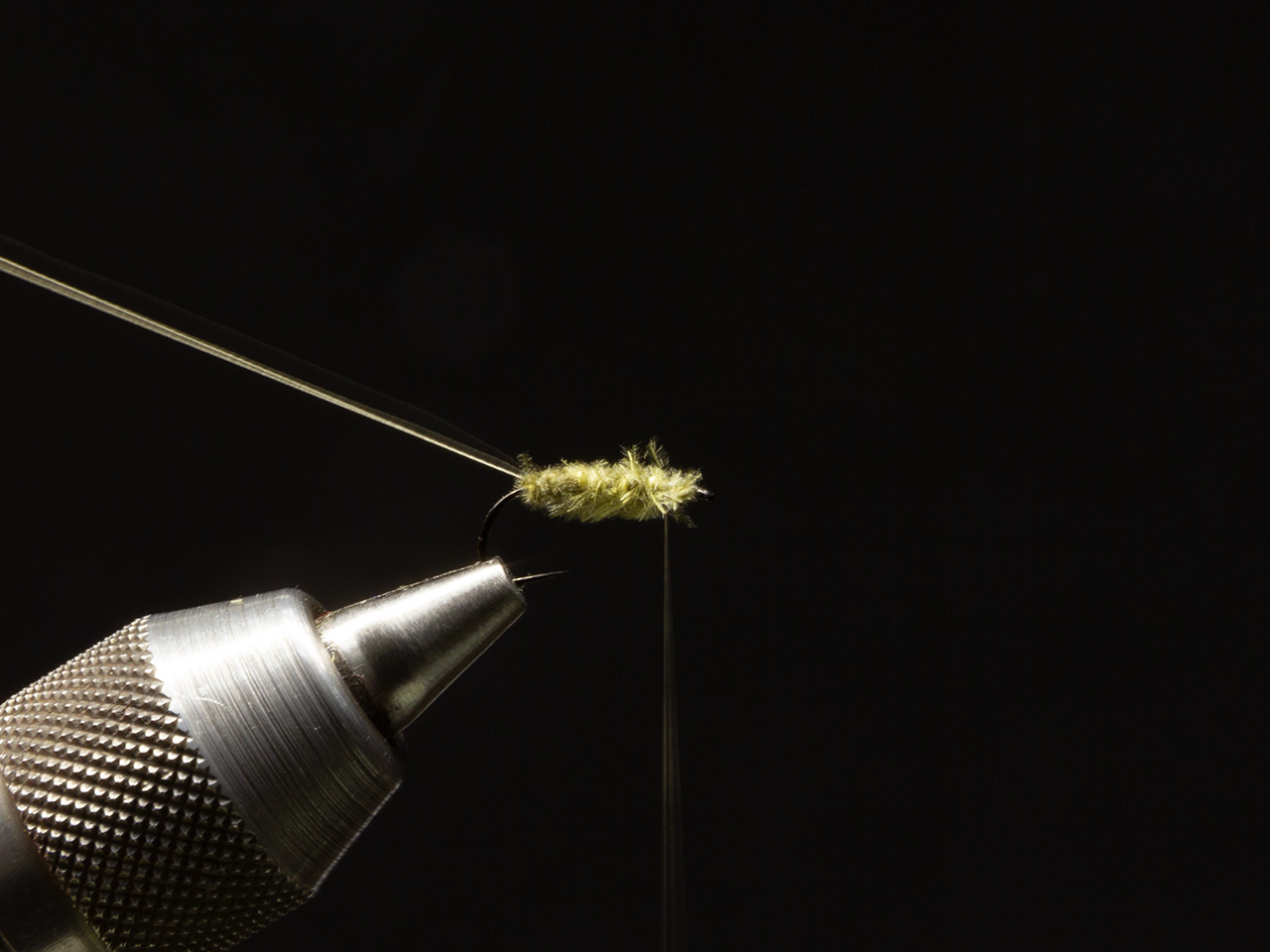

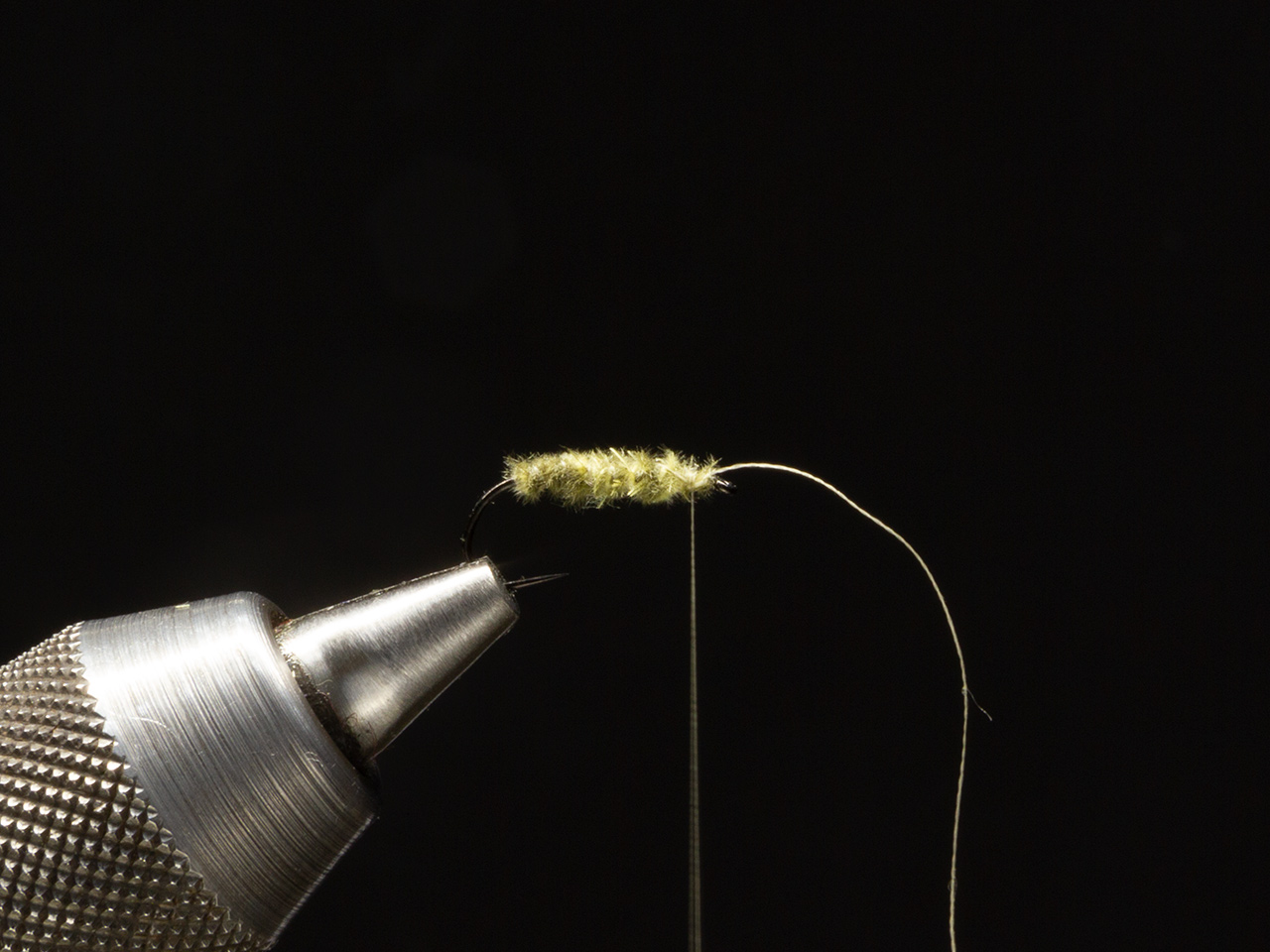

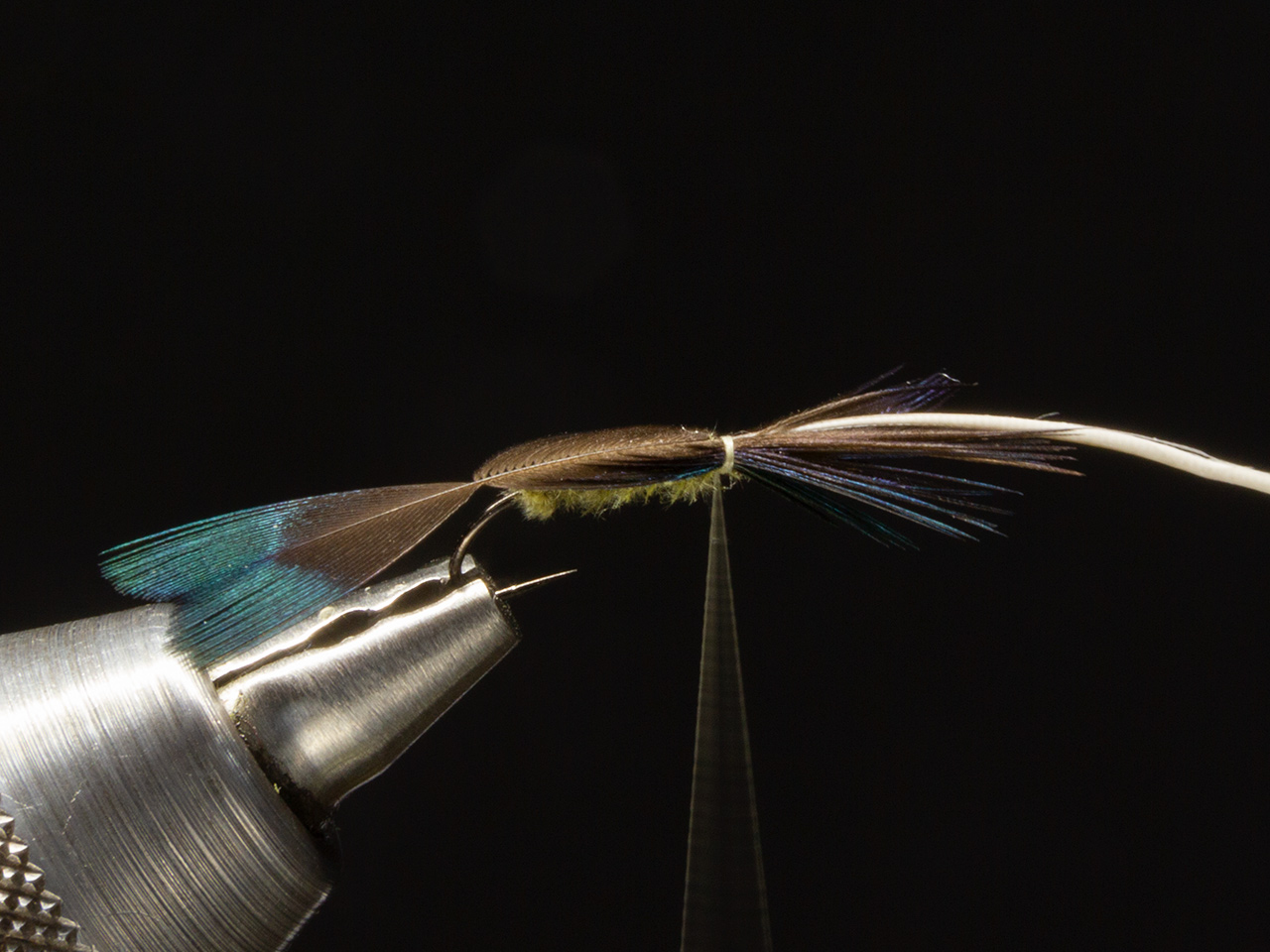

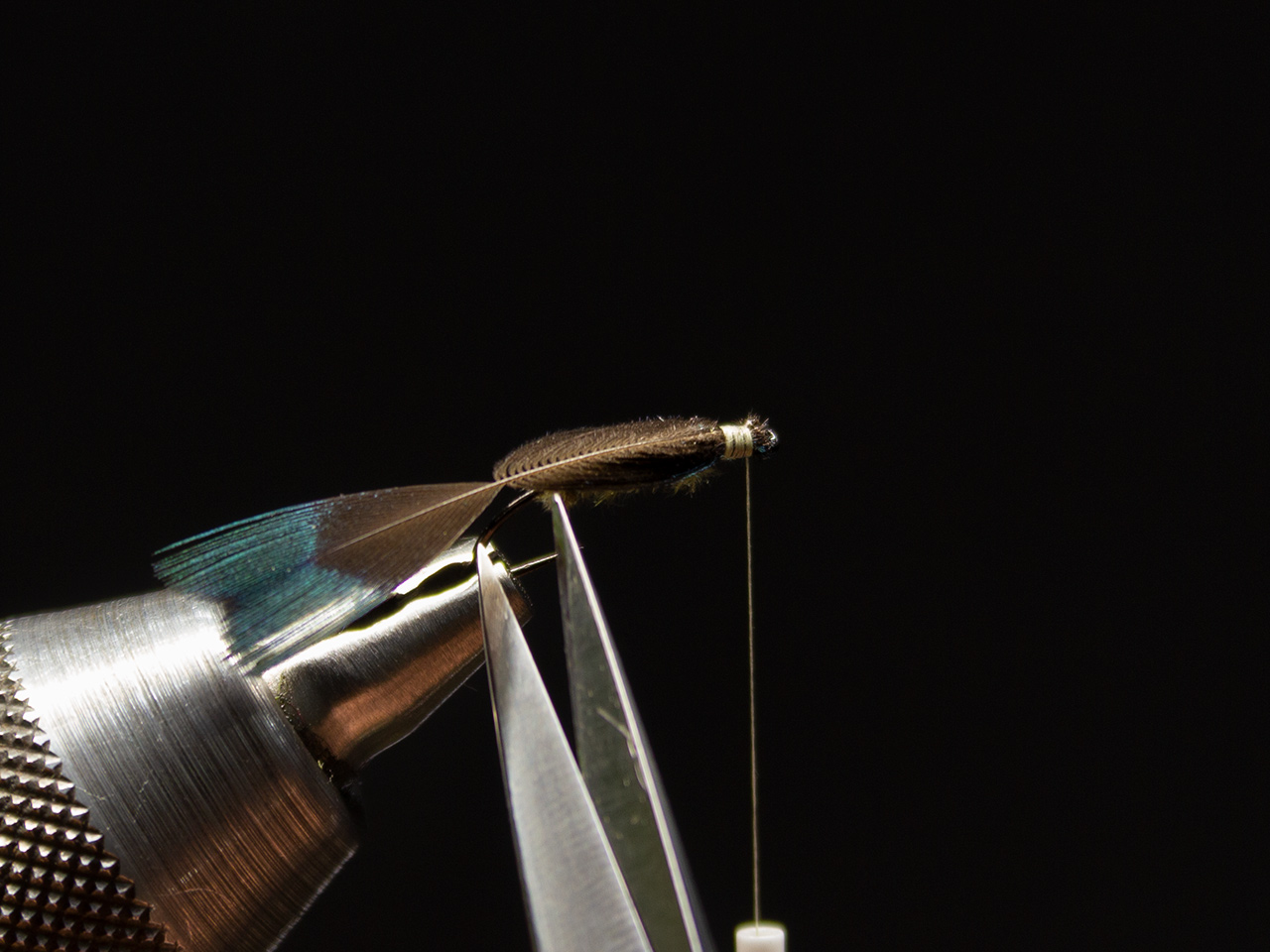

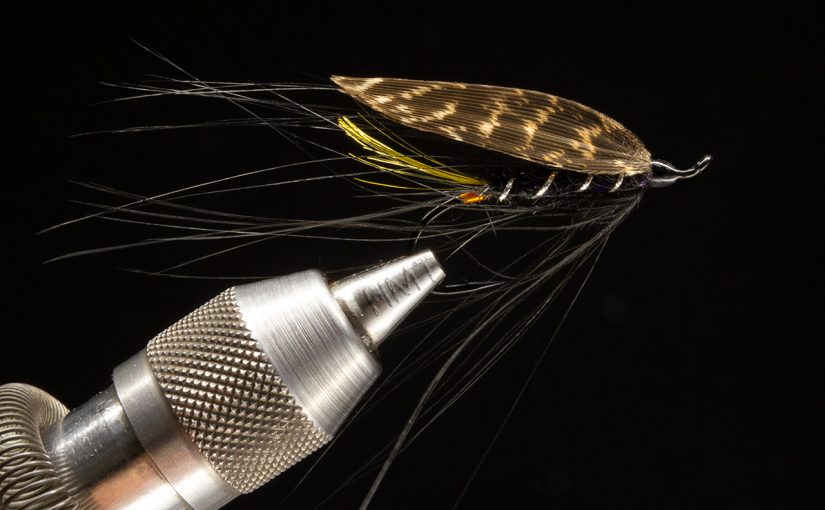

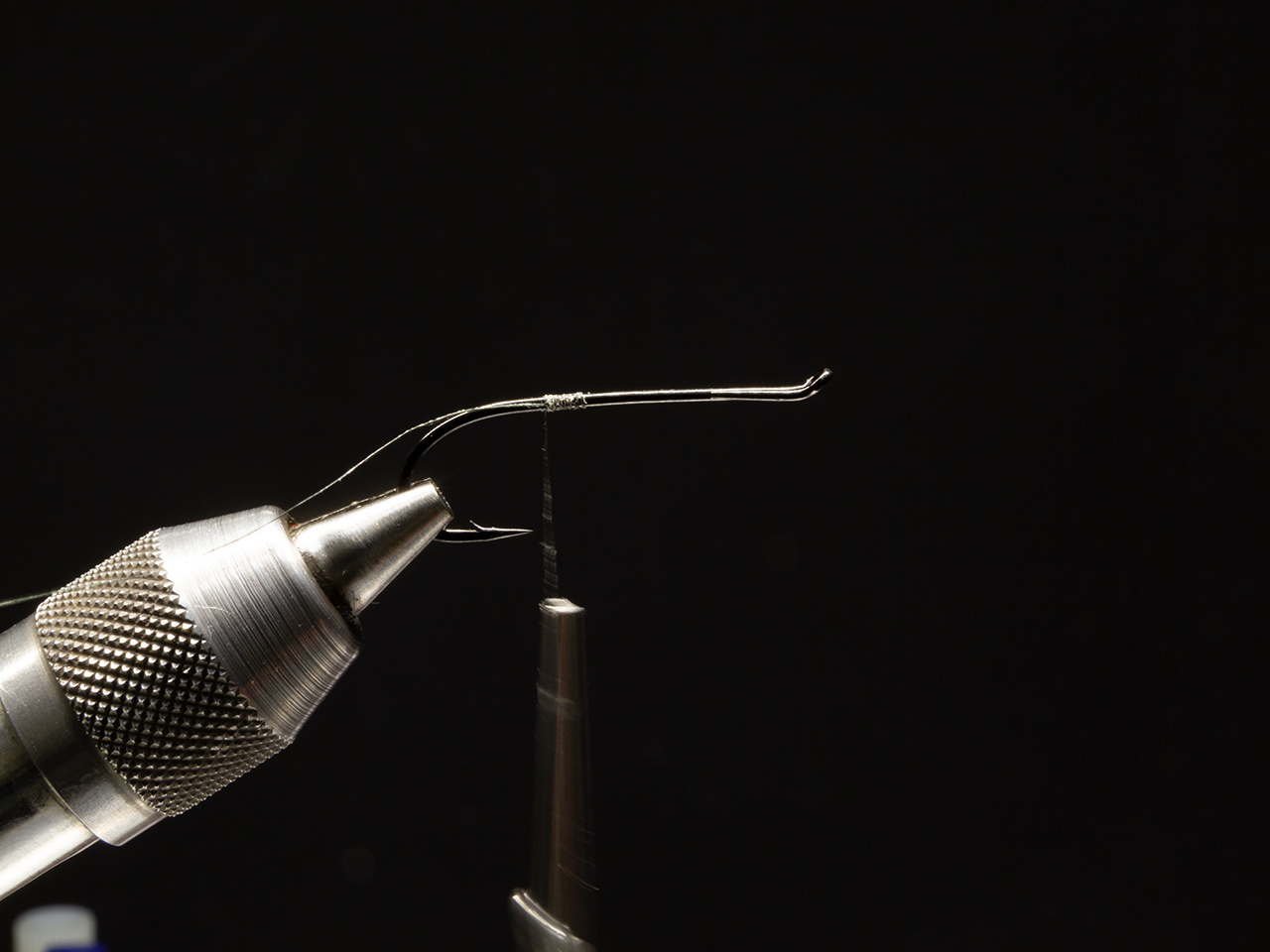

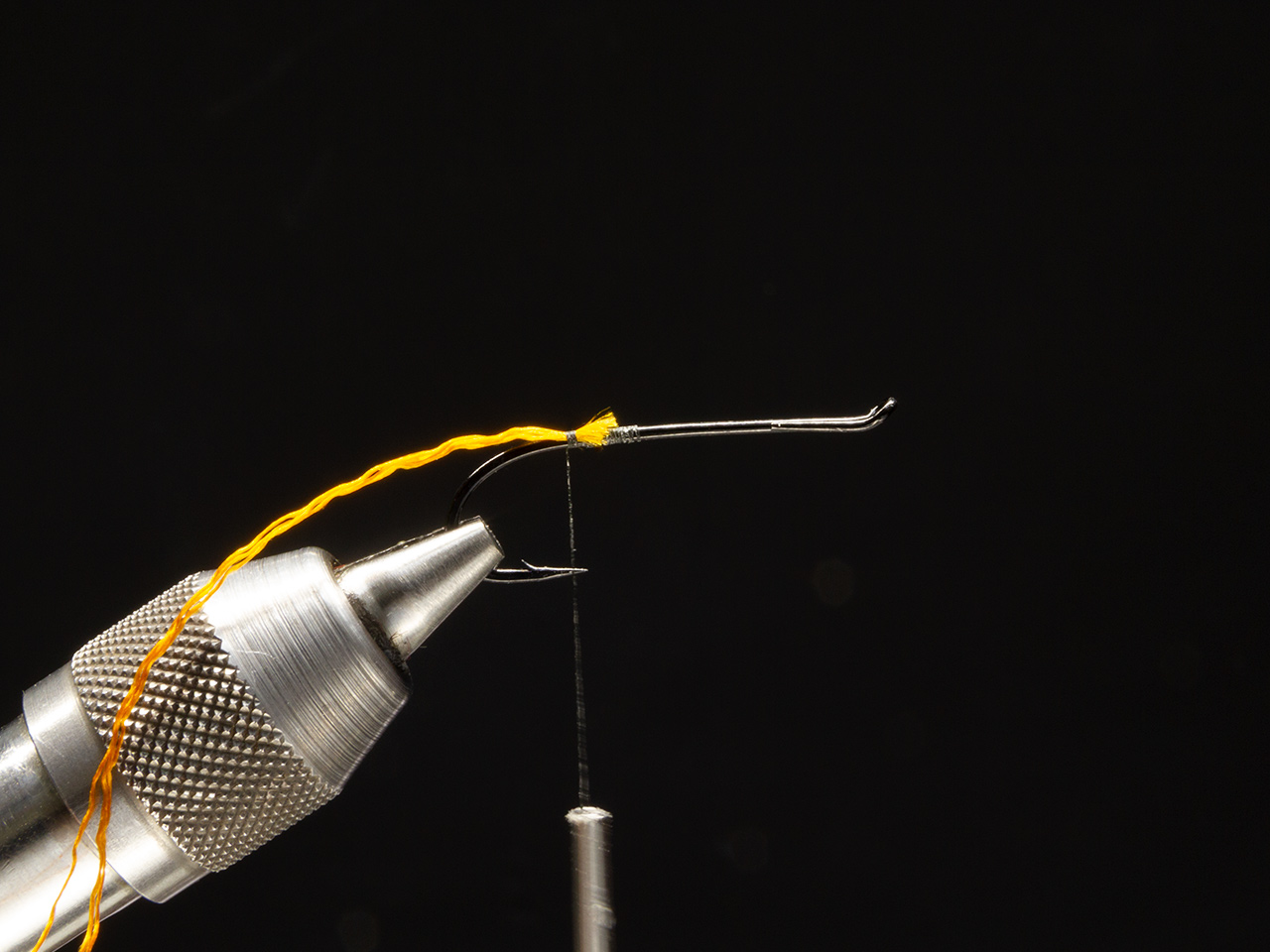

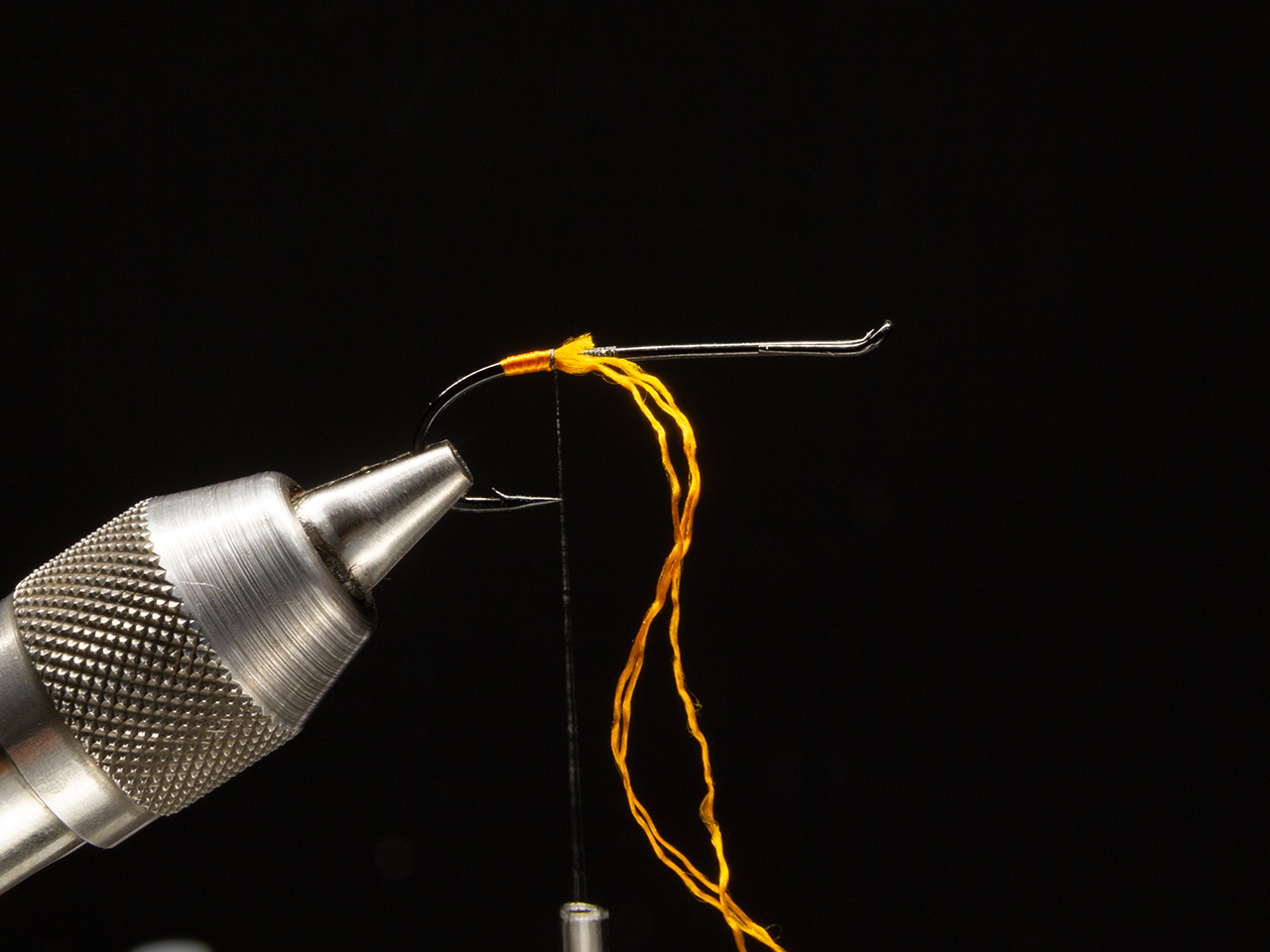

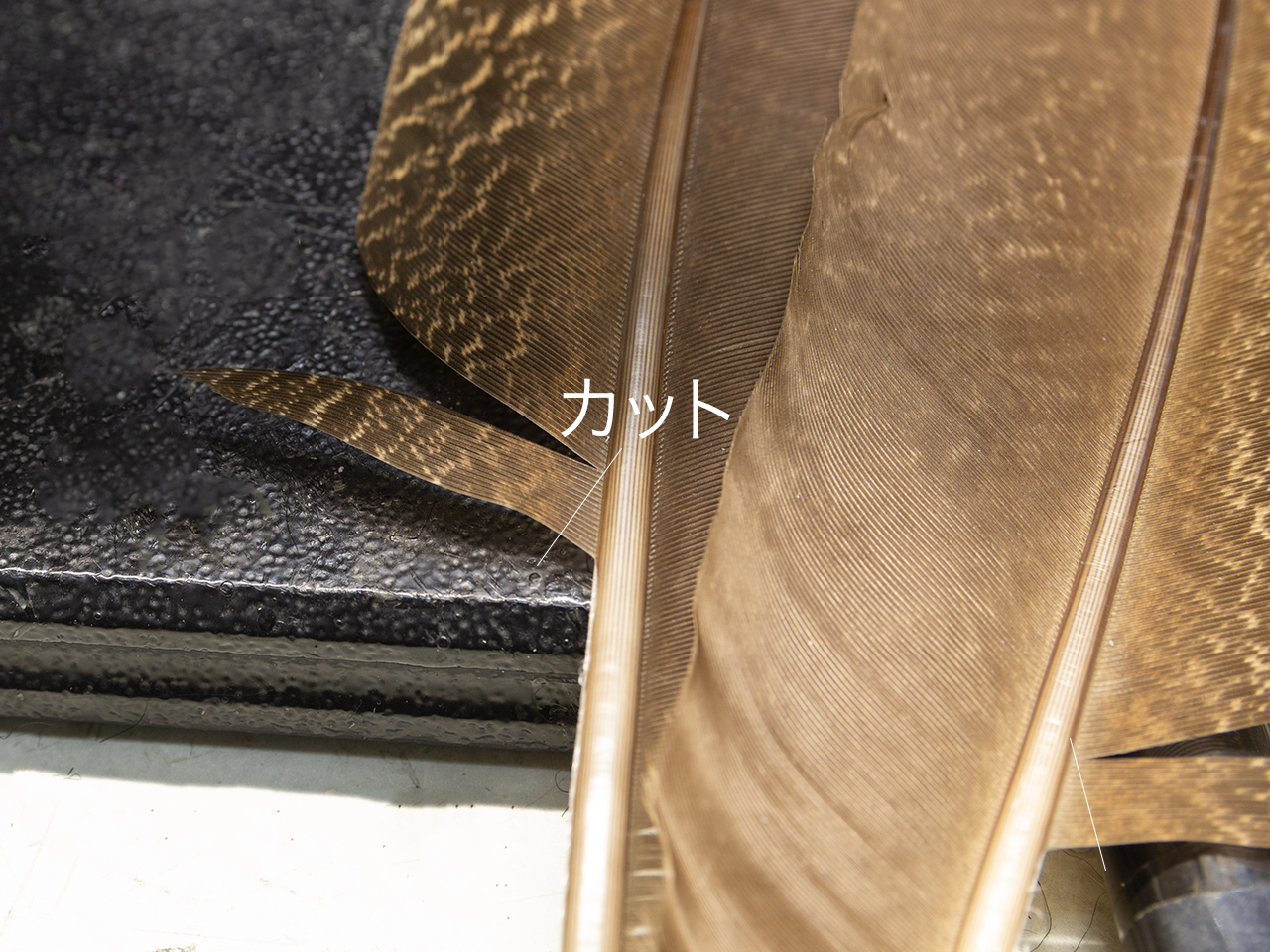

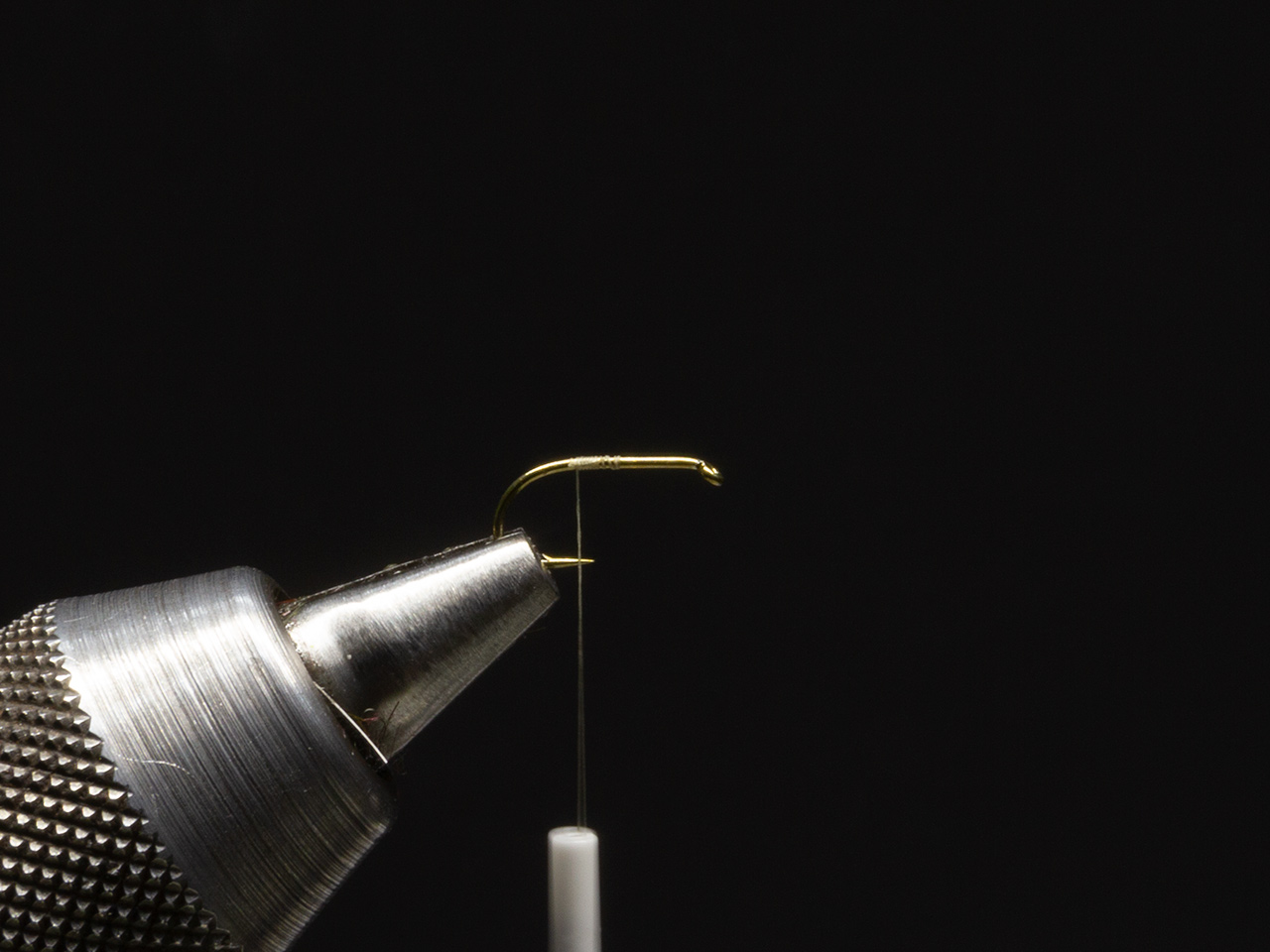

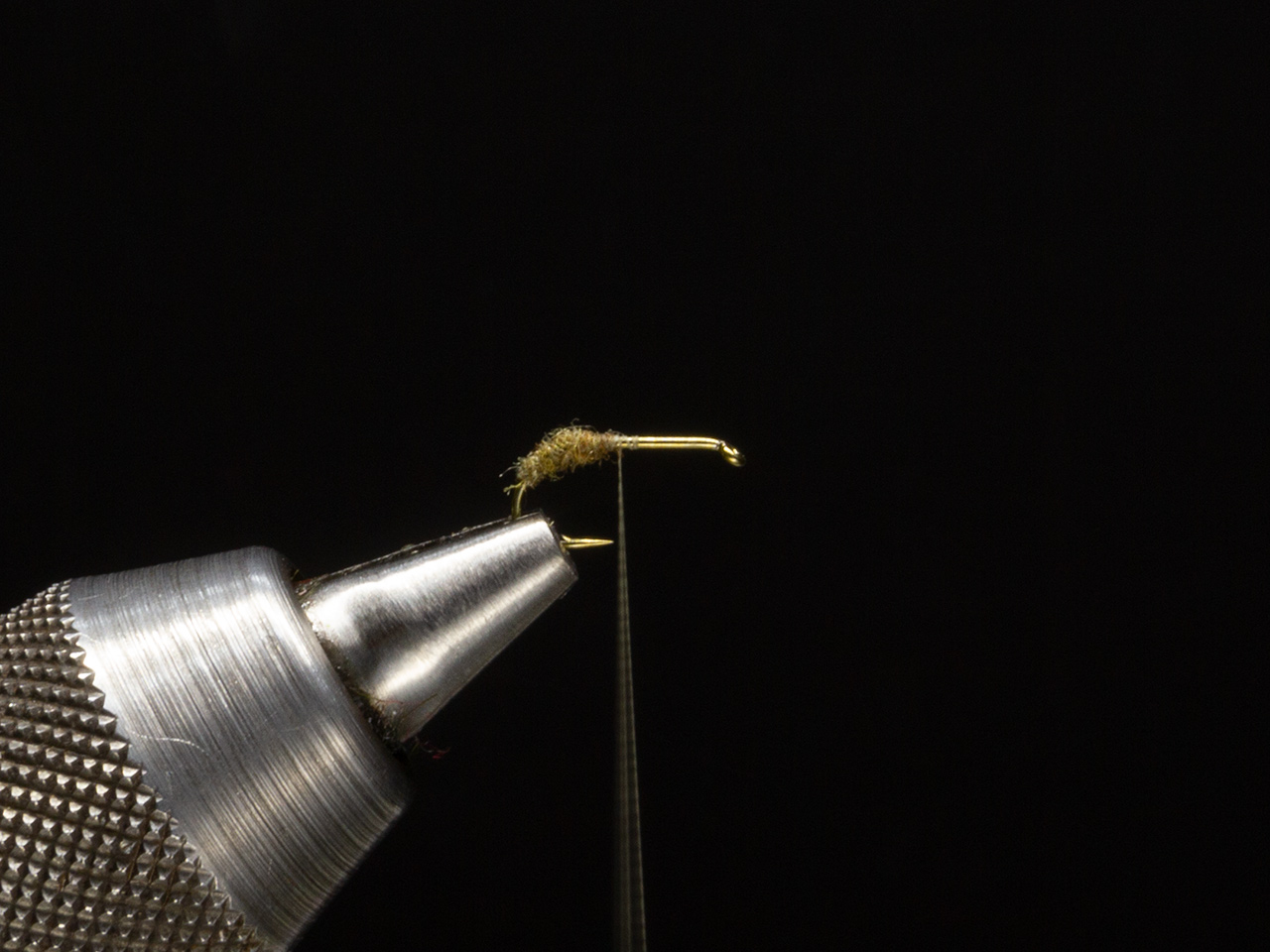

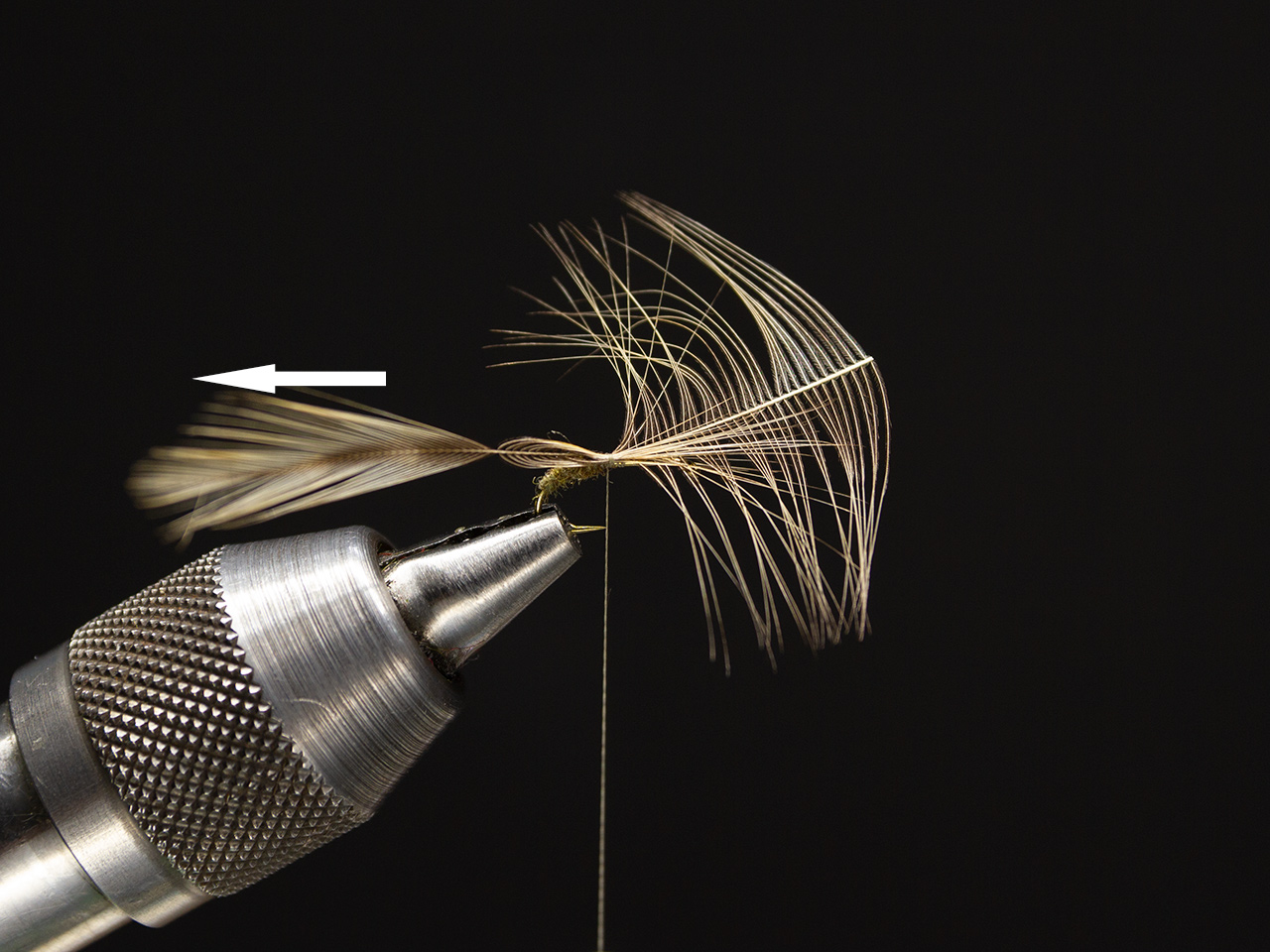

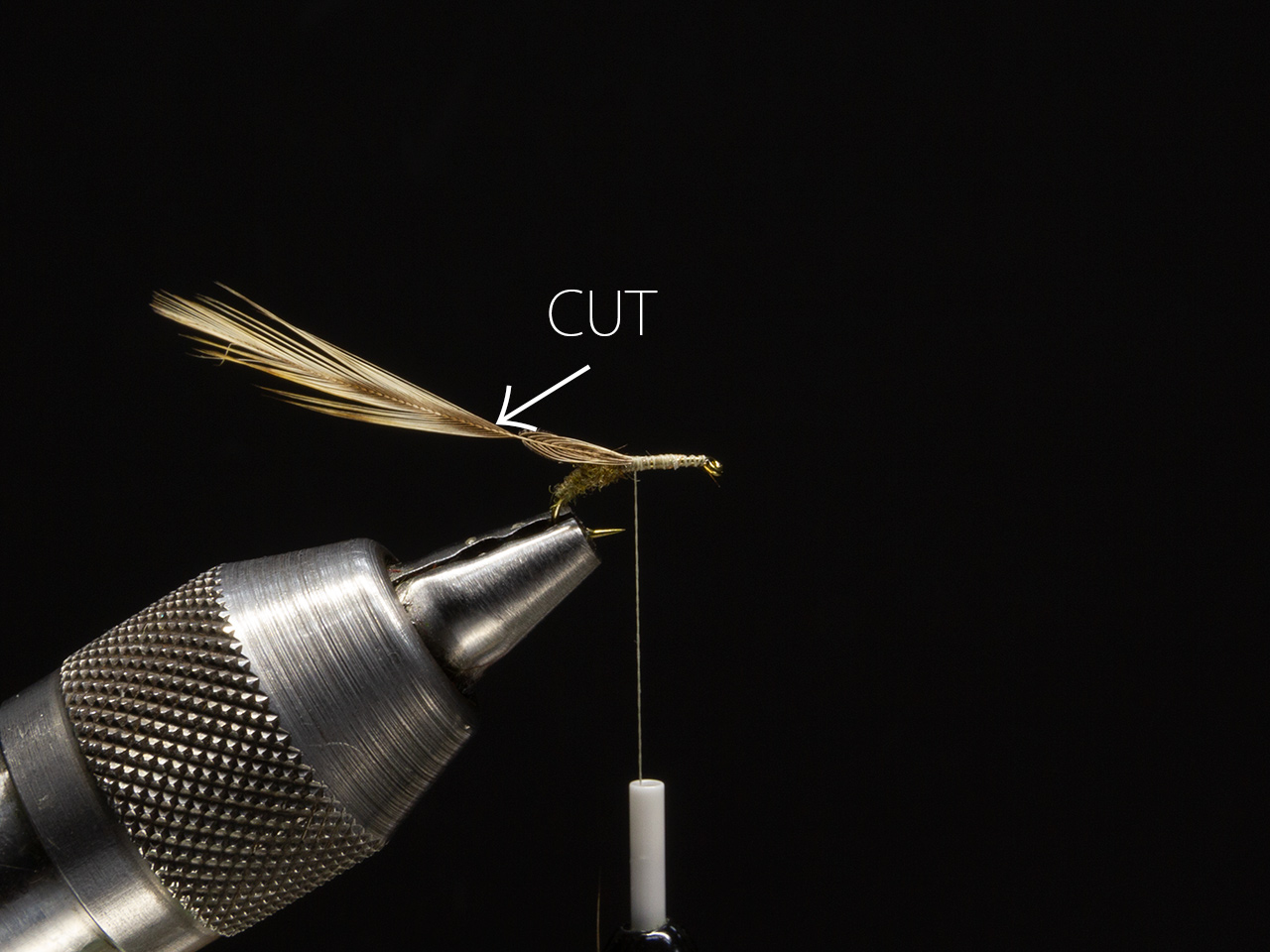

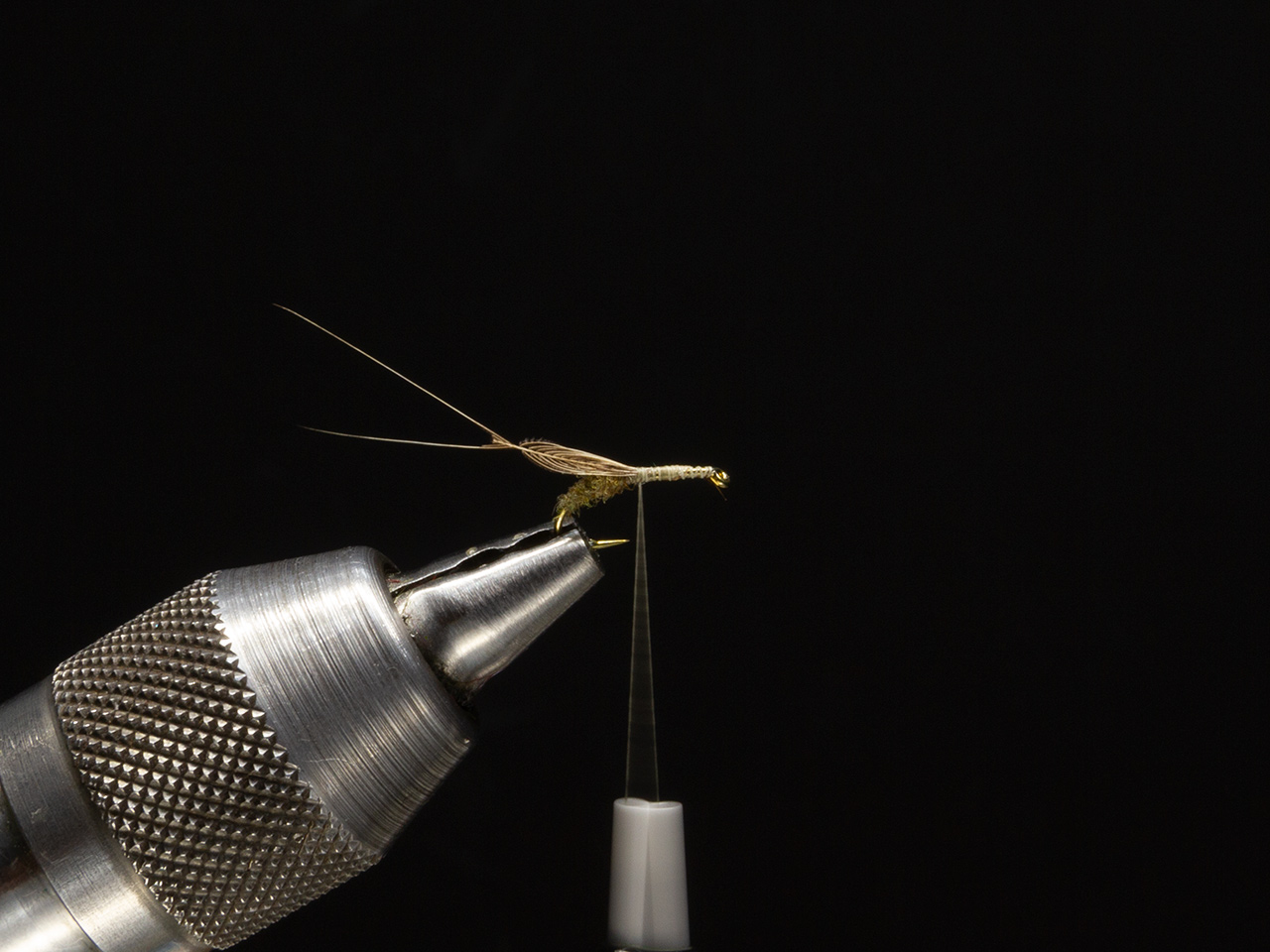

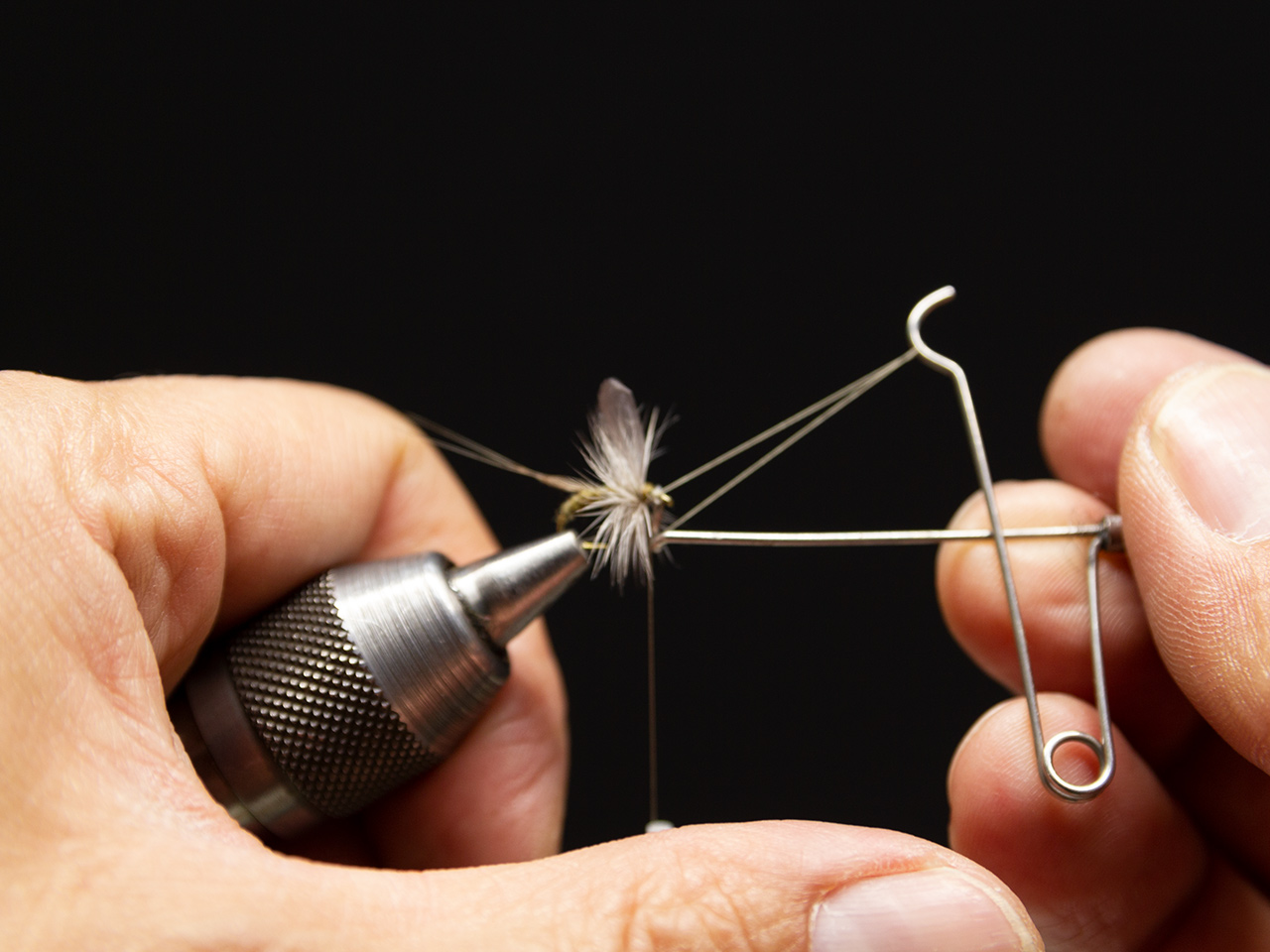

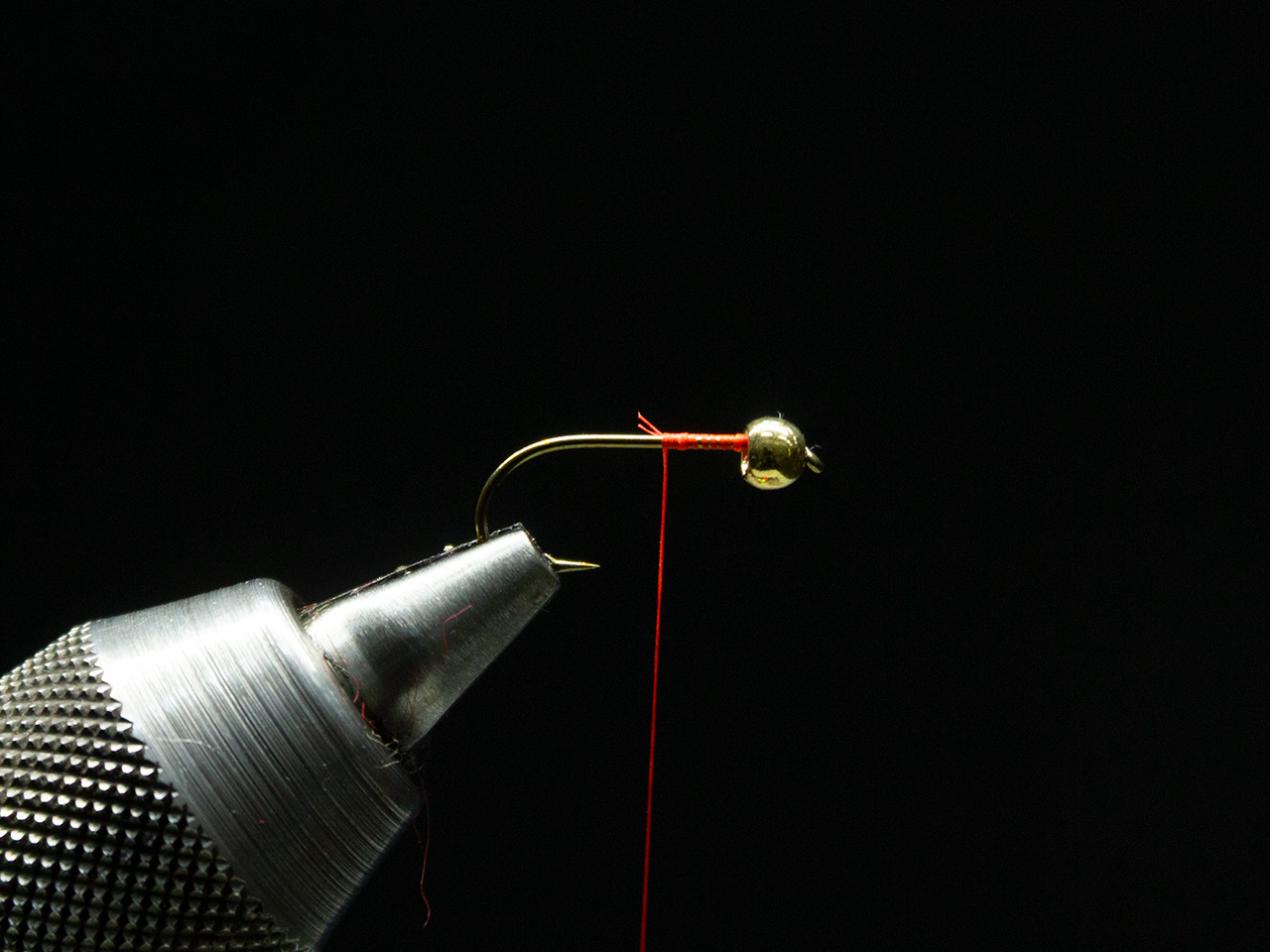

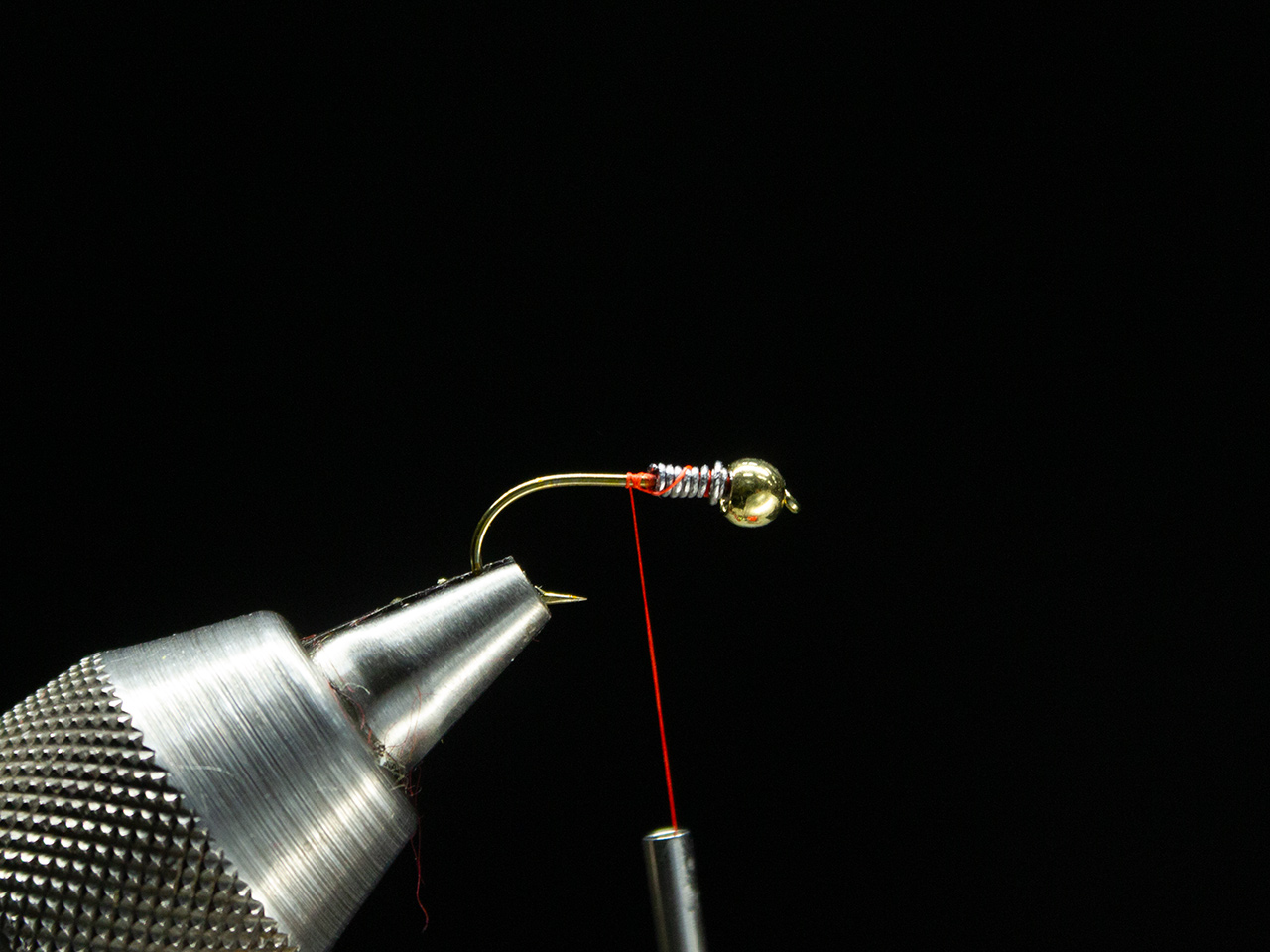

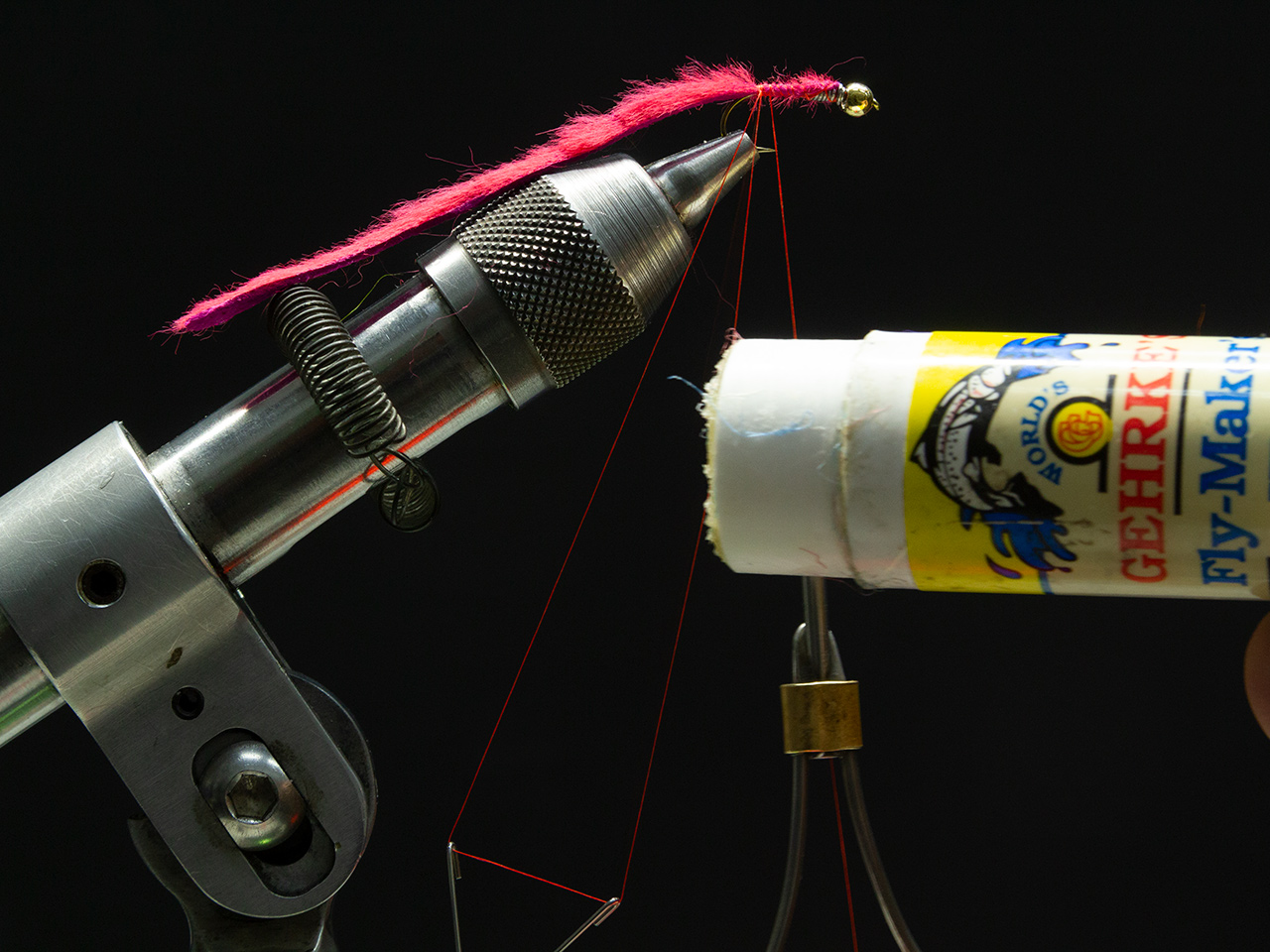

それでもまだまだお魚の動きが鈍いので、オデコを逃れる為に放流ものを釣る安全パイとしてアオミドロを代表とするマラブーフライを使うのが常。しかし毎年同じ様なフライで釣っていてもつまらないので、今回はウサギ縛り(ラビットを使ったフライ)で挑んてみようと思った今回の芦ノ湖釣行。持ち込んだフライはゾンカーと先だってタイイングを紹介したラビットスキンリーチ など、フックサイズは6〜8番です。

これから行かれる方への参考として、現在魚は水深4〜6m位の泳層。タイプ3でカウント30〜50秒といったところ。水温とともにその泳層は徐々に上がってきています。釣れている場所は湖尻のキャンプ場前〜早川水門の鉄板ポイント。岸からおよそ100m位の場所が水深6.5〜7mラインで、その辺を中心に攻めれば、数釣りは楽しめるでしょう。

居付きのトラウトは水通しの良い岬周りか芦ノ湖の首(対岸までの距離が近い場所)の部分を中心に朝イチに良いサイズが上がっています。

さてさて、昨日のウサギを使ったフライフィッシングは以下の通り。今年の芦ノ湖はインバウンド客数が激減し、人が歩いていない寂しい状態。その代わりに例年よりも釣れている感じなので釣り人は20%増しぐらいかな? 芦ノ湖の本格的なシーズンは今からゴールデンウィーク頃まで。沢山のトラウト達が皆さんを待っていますヨ。

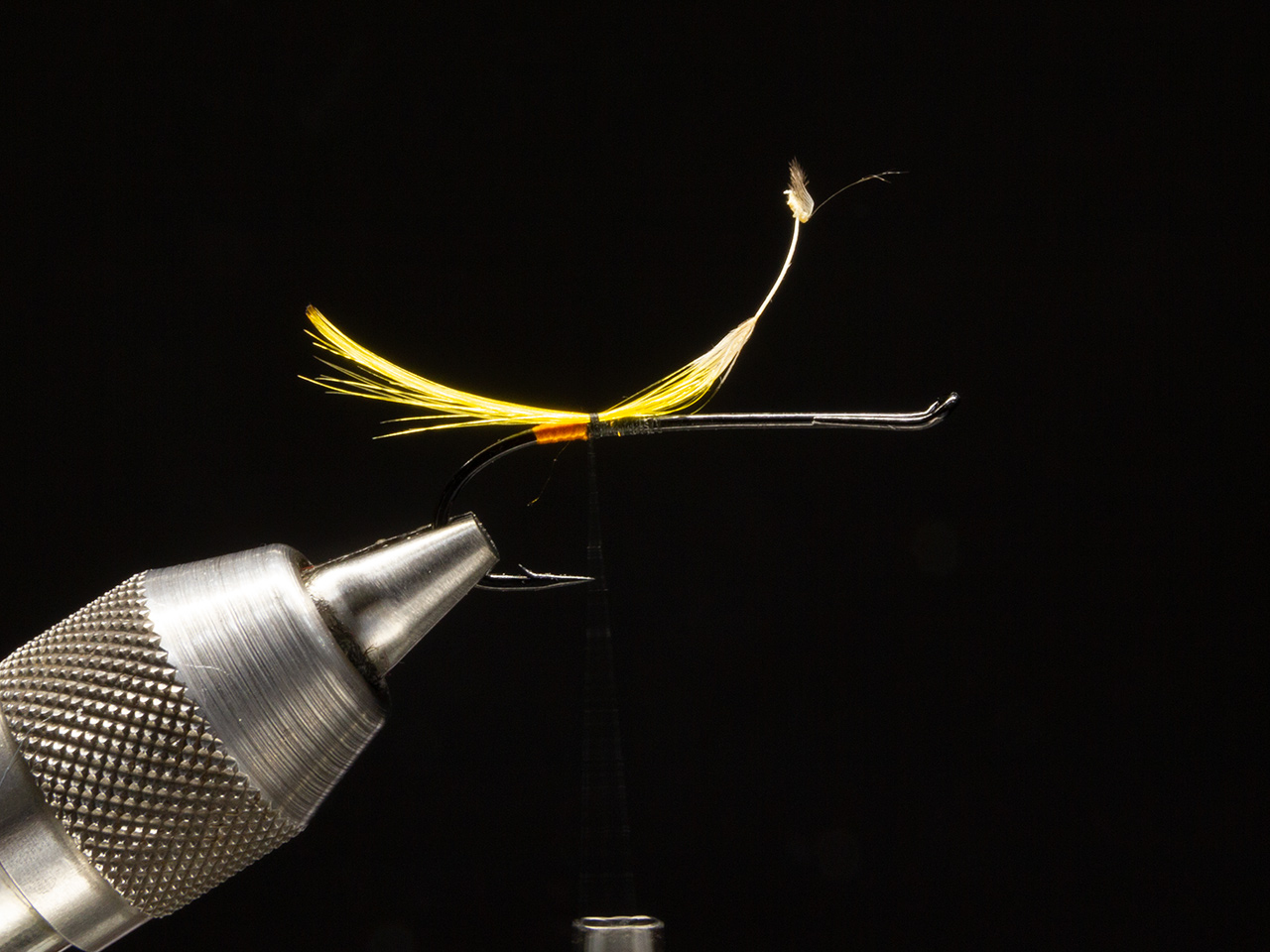

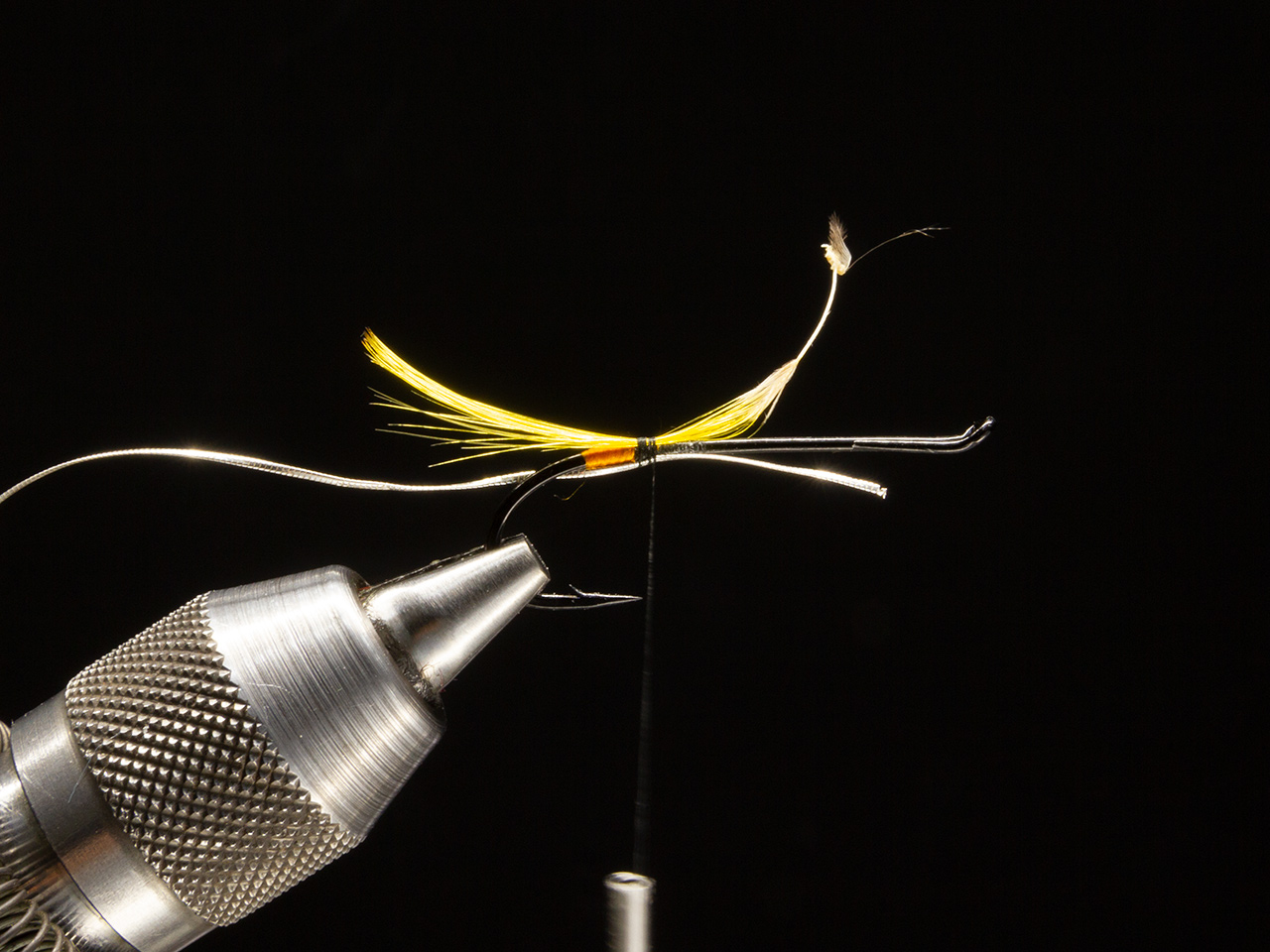

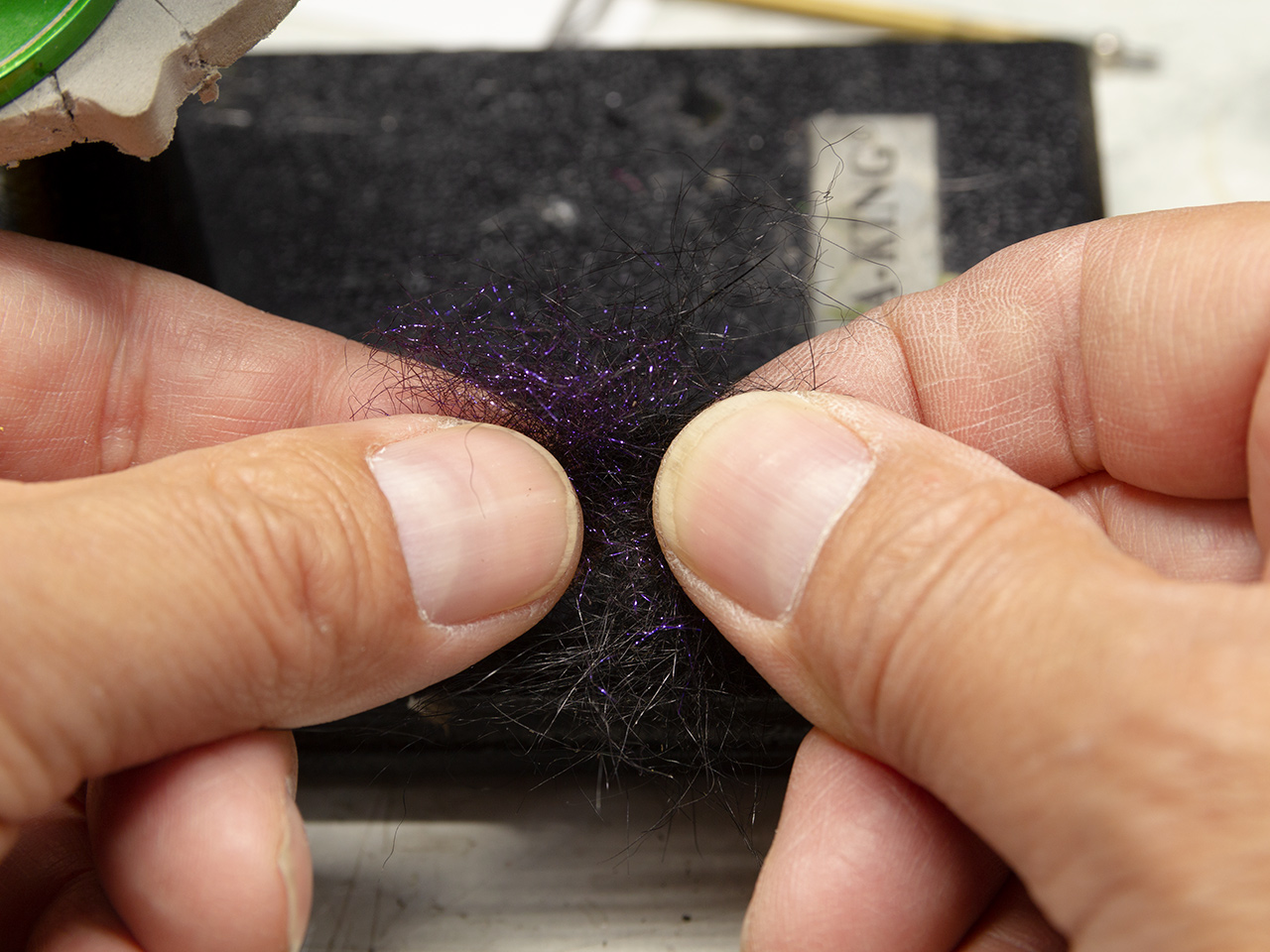

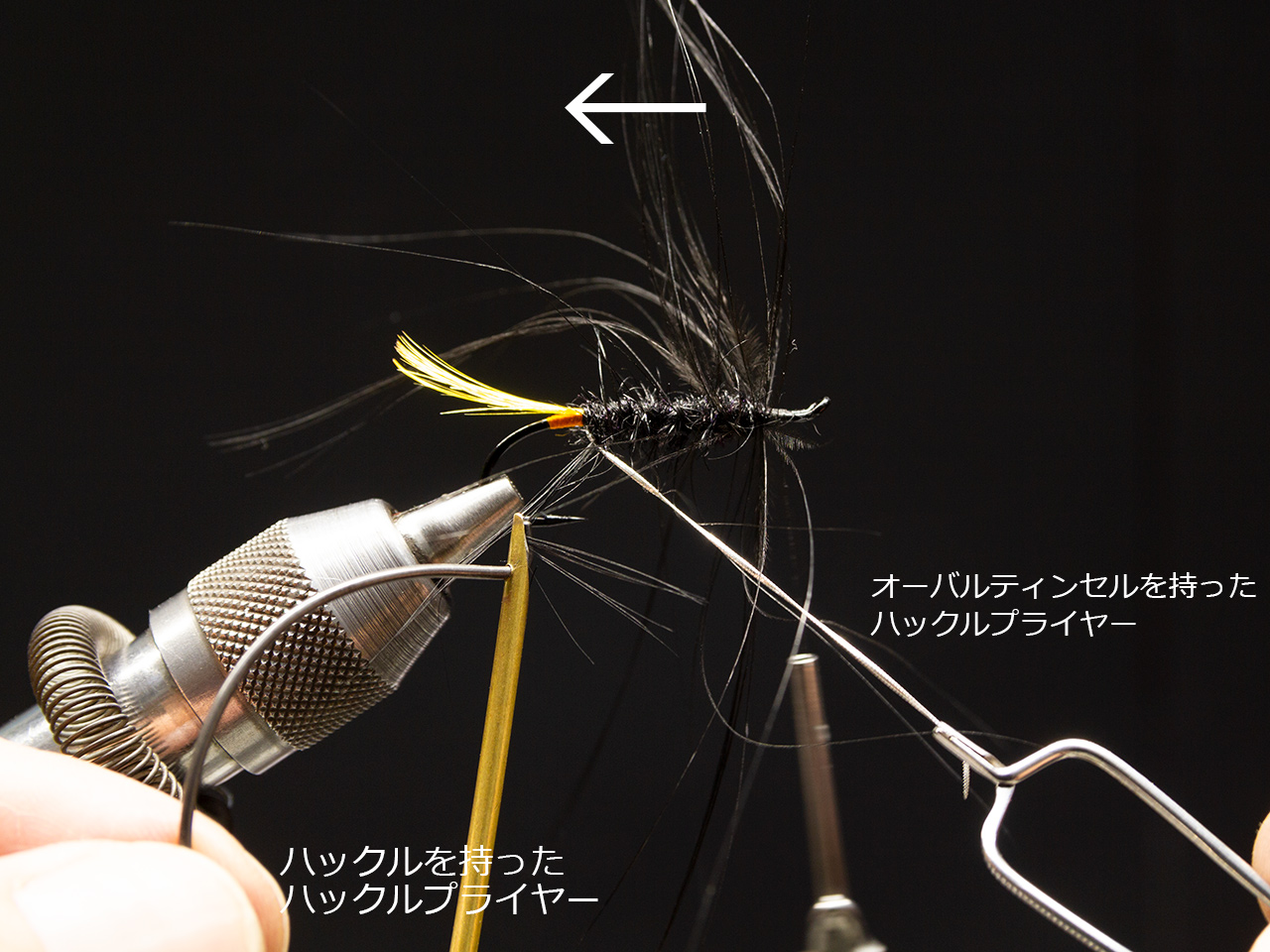

ウサギ縛りと言いつつ、本来使っている私のゾンカーはこの2倍の大きががあるのですが、やっぱり釣りたいのでTMC3761で巻いた8番を使いました。ゾンカーのボディはアイスダブのUVブラックです。 朝イチは大物狙いで九頭竜神社からプリンス前を釣るもノーバイト。朝だけべた凪で生命感が薄く桟橋はバリバリに凍るほど寒かったので、駄目でした。その後移動し、水温の上昇と共にポツポツと釣果があります。 息子に声を掛けたら一緒に行くというので、急遽ウサギ縛りの親子対決。水深を見てアンカリングし、キャスト毎にカウントを変えて泳層を探ります。そして見つけたタナはカウント35〜40秒。数釣りじゃ負けませんヨ、数釣りではね。しかし、振り返れば息子のロッドが大きくしなってます。 午前中でイケスはパンパン。フライが大きいせいか塩焼きサイズは1本しか釣れませんでした。それ以外のトラウトは35cm以上ばかりの型揃い。その後13時頃昼休憩でうえ乃さんへ戻って昼休憩しましたが、以前は外人さんだらけだった2階は全くおらず。マスター曰くインバウンド消費がなく、売り上げは激減だそうです。うえ乃ボートさんはボートを借りるとお食事割引券をくれるので、ボート利用だけではなく、食事でも貢献していただけるとマスターの笑顔が見られる様になるでしょう。 数釣りでは勝ちましたヨ。と言い訳しておきます。ブラインドキャストの大物は時の運、私は運が無かった様です。 記念撮影の後は桟橋前で再放流。全て元気良く帰っていきましたとさ。うえ乃のボート番である杉ちゃん曰く、「もうワカサギは接岸してますよ。」との事。ドラワカ爆発のXデー近し!です。