釣りはどうしても天候に左右されてしまうから、天気予報で「明日は一日中雨が降り続けます。」なんて言われたら、多くのフライフィッシャーマンは釣りを断念し、『晴釣雨巻』(晴れた日に釣りをして雨の日はフライを巻く)になるのでしょう。確かに想像力を掻き立ててフライを巻くのは大好きな作業ですが、限られた休みをタイイングの時間に当て難い。タイイングはそのいく場所があって巻きたいモチベーションが保たれるので、雨が降ろうとヒョウが降ろうとすでに巻き貯めたフライがあるのであれば、釣りへ行きたい私です。

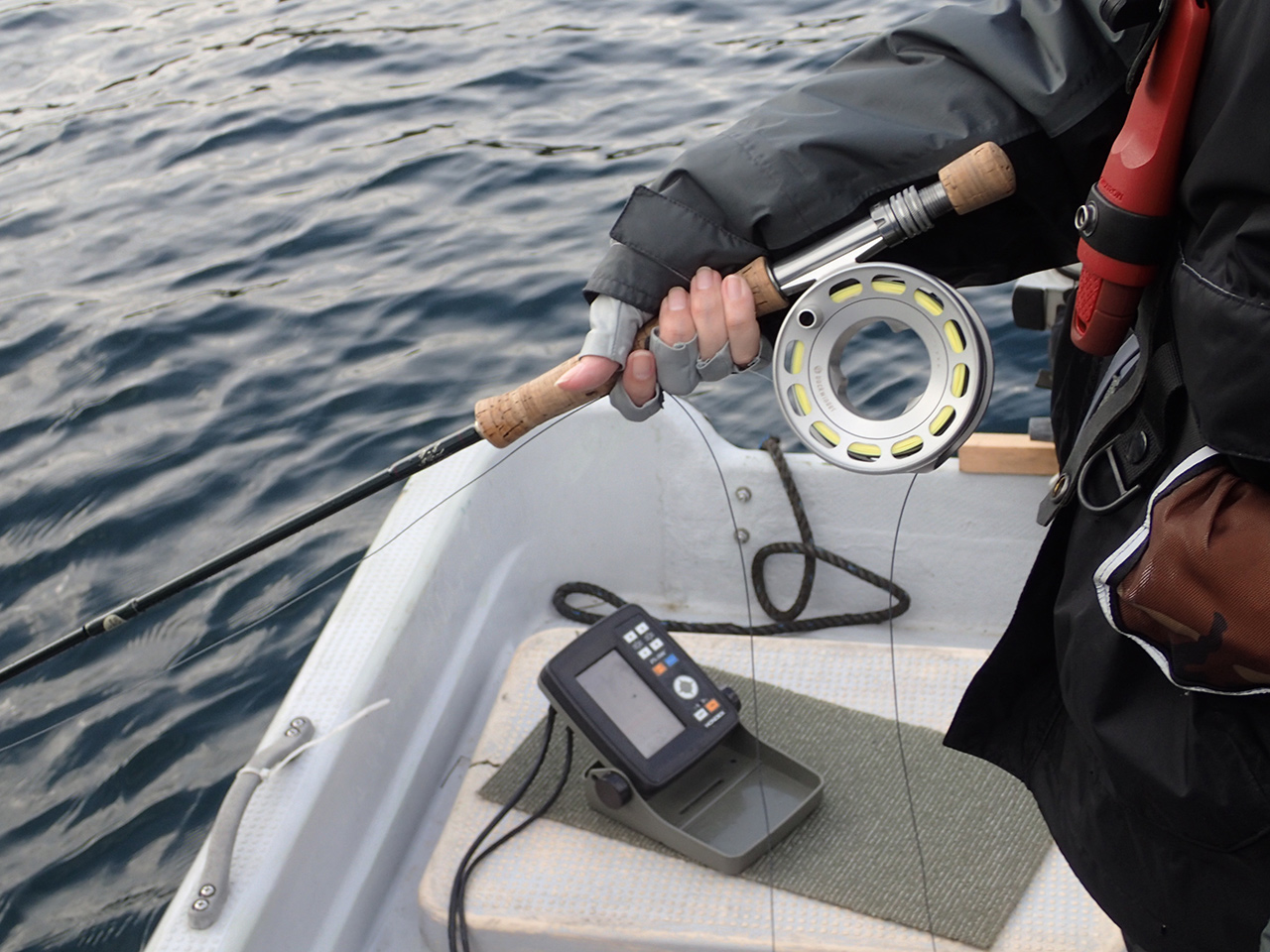

春から初夏へのフライフィッシングは私もやっぱり渓流メインなので、大雨でなければ渓流へ出掛けたいところ。しかし雨予報でどこも増水が予想される中、雨で沈んで見えないドライフライを目を凝らして探す釣りなんぞは望みません。無理に渓流へ出かけたところで得られるのは釣りへ行ったという満足度だけになる可能性が高いので、私にはロッドから伝わる魚の鼓動が感じられる釣果が欲しいのです。そんな雨空が予想される日には私は関東周辺の天気をざっとチェックし、大体は湖のドライフライフィッシングに気持ちを切り替えて出かけます。私のお気に入りは野反湖と大尻沼ですが、今回は大尻沼のお話。

何年か前の事、釣りへ行こうと思った日が台風通過で関東は大荒れ予報。本来ならば釣りを断念するところ、午後は突風が残るものの徐々に晴れ間が出る予報。家でじっとしている事が苦手な私は竿がどうしても振り回したくて、そんな悪天候の予報が出ているにも関わらず、前日に大尻沼の予約を決行。案の定、「本当に来るのですか?」という感じでした。

そんな日はもちろん船の最大予約が20艇のところ、誰も来ることはありません、大尻沼独り占め。雨足が強い間は木の下に入り込み、お魚も木の下で雨宿りをしているかの様に、そこにいるんですね。フライは何があっても沈まないようにフォームビートルを投げれば、スレていないレインボーは一発でヒット。午後には雨も小降りになり、突風混じりなので遠くへは行かずに発着所周りでの釣り。しかし谷間にある大尻沼は上空の雲の動きとは比べ物にならない位、釣りには影響がなく、ずっとイレグイだったのはいうまでもありません。いつもならば日に5〜15名が攻めているのを一人で釣るのですから、そりゃ釣れるってもんです。

そんな以前の釣果を思い出しながら、今回も大尻沼を予約。到着すれば「今日はあなた達の貸切ですよ。」の一言。こりゃ入れ食いか?

本日の戒め:リリースは自分のフライを優先しない