私のパジェロくんは8年が過ぎ現在17万キロ突破にて色々な部品が怪しくなってきました。なんとか25万キロくらいまで少しずつパーツを交換しつつ乗り続けたいと思っているこの頃。考えてみれば自分の心臓も50年以上も鼓動を打ち続けている訳だから、そろそろメンテが必要なんじゃないかと、考えてみたりもします(どんなメンテが必要なのでしょう?)。

話は変わり年月が経ったリールメンテのお話。写真を撮ってみたらフェイスブックで紹介するには写真が多いので、ブログにアップ。ティボーリールのメンテです。よく「ソルトリールはメンテしなくても大丈夫なんですよね?」と聞かれますが、そんなことはありません。メンテしないとやっぱり駄目になっちゃいますので、1〜2年に一度ぐらいはフルメンテする事をお勧めします。

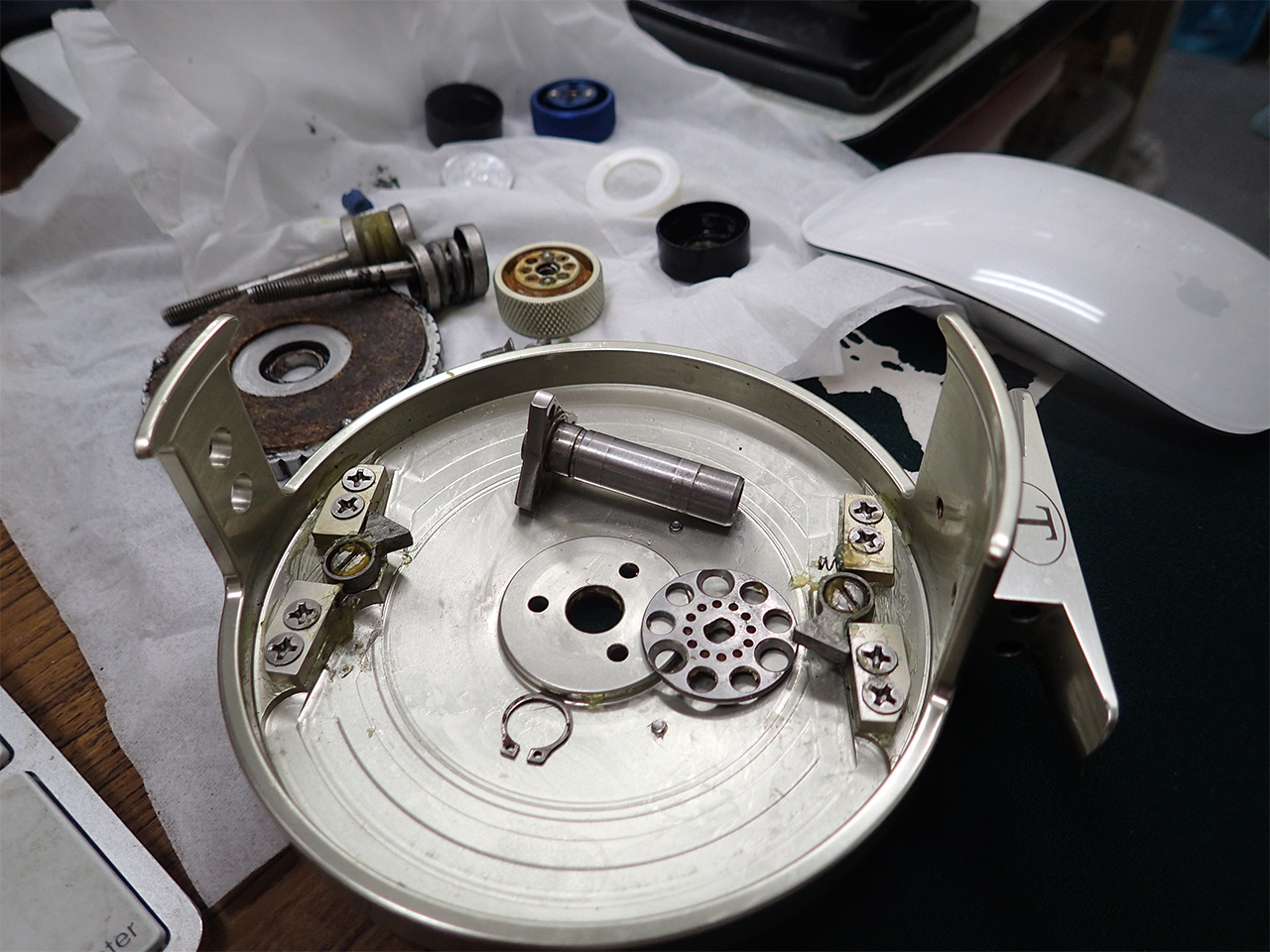

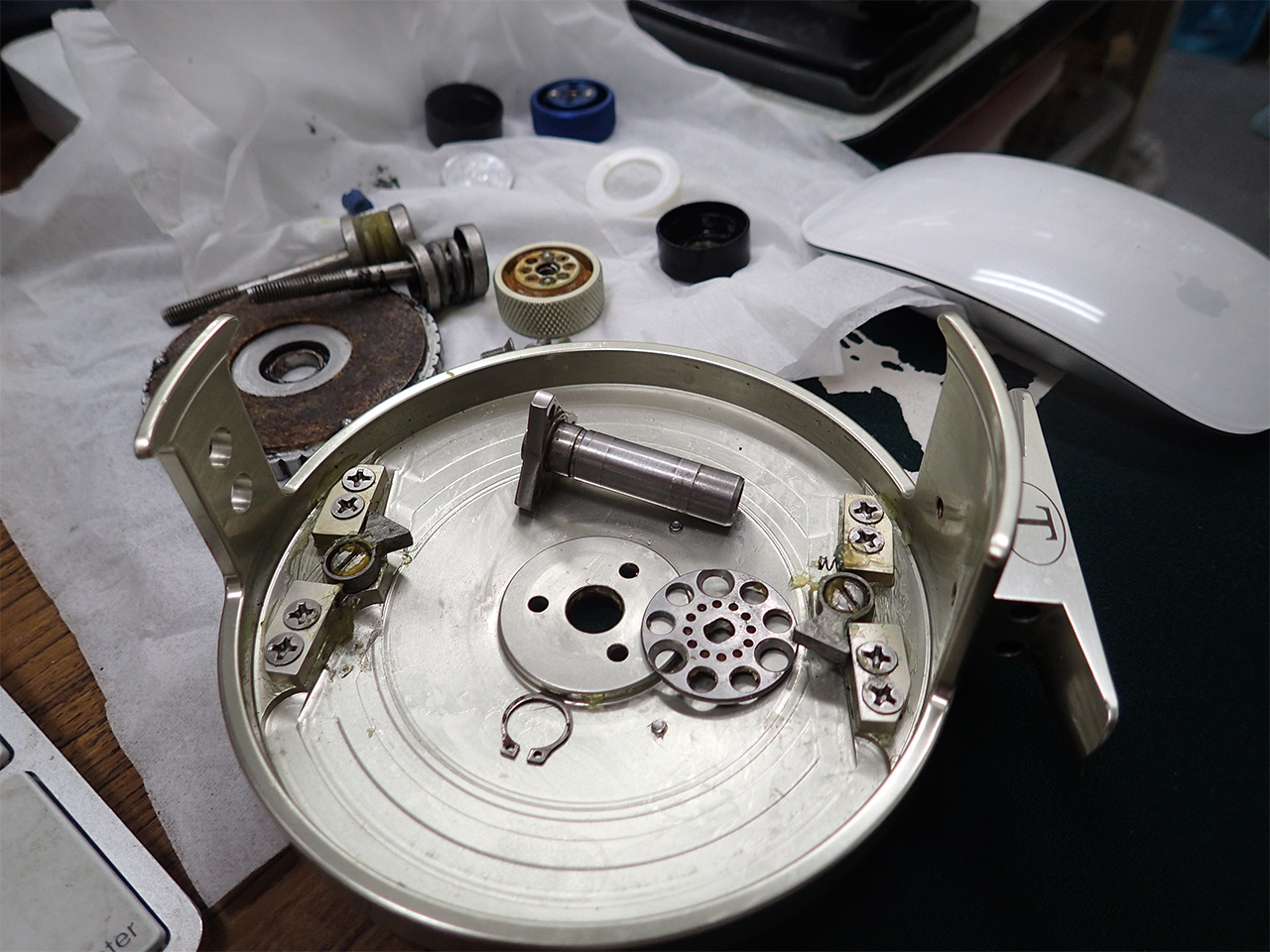

今回出てくるリールは私のではありません。お客様からお預かりし、遠征のために急遽フルメンテが必要になったティボーのガルフストリームくん。症状はドラッグの固着とスプールリリースの不可です。

まずはドラッグの固着の原因は流水で流して綺麗にはしてあったようですが、その後リールを何年にも渡り回す事がなく、グリースが固まってしまいドラッグ板から離れなくなってました。なので、一旦完全分解して古いグリースを除去し、新たに全てのグリース類を差す作業が必要です。

スプールリリースの不可は厄介で、今まで経験した事がない固着。リールは回るのにスプールが外れないその原因はセンターシャフト。海水の侵入でセンターシャフトのどこかが錆びてしまい、接触部分が錆により膨らみ固着していると推測。

このスプールが外れない現象は初めてなので、バラし方を変えてメインシャフトを先に外し、ドラッグ板とスプールとセンターシャフトが付いた状態で、反対側からラバーハンマーで叩いて取るという手法。

バラした結果、やっぱりメインシャフトの一番下にあるベアリング付近が少し錆びてました。そこが膨らみ引っ掛かり抜けなくなっていたようです。まずは軽く2000番の耐水ペーパーで磨き、その後ピカールで磨いて表面のある程度滑らかに。ベアリングはかなりゴロゴロ言っていたので交換した方が良さそうでしたが、これは釣りへ行かない時にメインシャフトと共に大工事するという事で、そのままリールに収めました。

さて、その様子の後にどこへ油を差したかは以下の通り。ティボーリールに必要な工具はベアリング交換などの作業がない限り、どなたでも出来ますので自分でやってみてください。ただし細かなパーツは無くさないようにご注意を。

みなさんリールはメンテしてますか? おっと、自分のリールがまだだった(笑)

*ハーミットでご購入いただいたティボーリールのメンテナンスは責任を持ってお受けいたしますが、費用と時間が掛かりますのでご相談ください。また、分解後にパーツ交換が必要なケースはパーツの取り寄せになるため、かなりのお時間を要します。あるいは古いモデルはパーツは入手不可にてメンテできない場合があります。

他店でお買い上げしたものや中古品購入のメンテやパーツ取り寄せは行なっておりません。その理由は古いモデルは取り寄せパーツが合わないケースがあり、メーカーが合うと判断したパーツも合わないケースがあります。その場合返品できないのでその費用を持っていただけない等のトラブルを受けた事が数件あるため、残念ながらお受けしておりません。

メインシャフトまで外すのは久しぶりの事。ティボーはほぼ完全分解できる、珍しいリール。なので、比較的どなたでもリールメンテできます。バラバラにしたらパーツクリーナーで全ての汚れを落とし、オイルとグリースの入れ直しです。

メインシャフトまで外すのは久しぶりの事。ティボーはほぼ完全分解できる、珍しいリール。なので、比較的どなたでもリールメンテできます。バラバラにしたらパーツクリーナーで全ての汚れを落とし、オイルとグリースの入れ直しです。

メインシャフトはボディの反対側からプラスネジ3本で固定。今回の錆びたのはこの根元付近。金属同士が触れ合う場所が錆びやすいので、ここにはオールパーパスグリースを差して、シャフト全体には潤滑オイルを差します。

メインシャフトはボディの反対側からプラスネジ3本で固定。今回の錆びたのはこの根元付近。金属同士が触れ合う場所が錆びやすいので、ここにはオールパーパスグリースを差して、シャフト全体には潤滑オイルを差します。

ドラッグの要であるコルク版の上には黒い色をしたグラファイトルーブを塗ります。粘度の高いグリースはグラファイトを混ぜたもので、摩擦を大きくして幅広い粘りのあるドラッグの効果を生みます。塗りすぎると粘りすぎてむしろドラッグが効き過ぎてしまうのでご注意。

ドラッグの要であるコルク版の上には黒い色をしたグラファイトルーブを塗ります。粘度の高いグリースはグラファイトを混ぜたもので、摩擦を大きくして幅広い粘りのあるドラッグの効果を生みます。塗りすぎると粘りすぎてむしろドラッグが効き過ぎてしまうのでご注意。

ドラッグ番には直接手でヌリヌリするのが私のやり方。満遍なく塗り込み、コルク板にも染み込みます。

ドラッグ番には直接手でヌリヌリするのが私のやり方。満遍なく塗り込み、コルク板にも染み込みます。

通常のメンテで唯一変わった工具が必要とするならば、このCクリップ外し。メインシャフトからドラッグ番が外れないようにCクリップで止まっています。根元付近にあり通常はグラファイトグリースに埋もれて見えません。

通常のメンテで唯一変わった工具が必要とするならば、このCクリップ外し。メインシャフトからドラッグ番が外れないようにCクリップで止まっています。根元付近にあり通常はグラファイトグリースに埋もれて見えません。

クラッチの構造を見るとABUアンバサダーを思い出しますが、ビリーペイトと違い銅板の抑えがありません。その代わり左右反転がT字のクラッチの向きとバネの置き換えで簡単にできます。クラッチバネは小さくなくなりやすいパーツなので、注意が必要。

クラッチの構造を見るとABUアンバサダーを思い出しますが、ビリーペイトと違い銅板の抑えがありません。その代わり左右反転がT字のクラッチの向きとバネの置き換えで簡単にできます。クラッチバネは小さくなくなりやすいパーツなので、注意が必要。

スプール側にあるセンターシャフト内スプリングはオールパーパスグリースで油まみれにしておきましょう。そうすれば錆びません。この中は触ることがほとんどありません。

スプール側にあるセンターシャフト内スプリングはオールパーパスグリースで油まみれにしておきましょう。そうすれば錆びません。この中は触ることがほとんどありません。

ドラッグの調整クリックであるボール部分にはオールパーパスグリースを塗って、金属の減り留めと錆び止めをしましょう。一度パーツクリーナーで全て洗い流した後に、爪楊枝で塗れば簡単。

ドラッグの調整クリックであるボール部分にはオールパーパスグリースを塗って、金属の減り留めと錆び止めをしましょう。一度パーツクリーナーで全て洗い流した後に、爪楊枝で塗れば簡単。

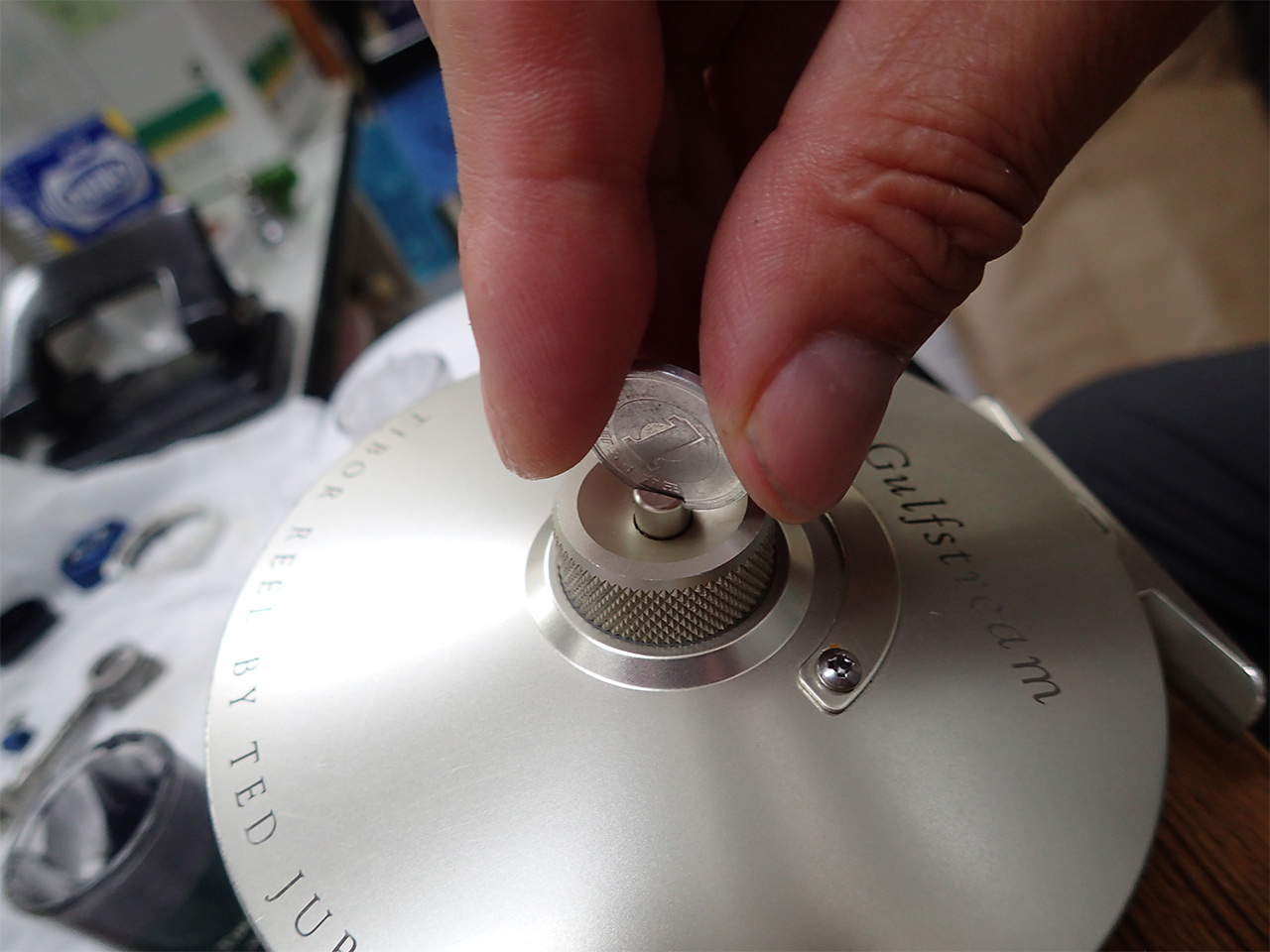

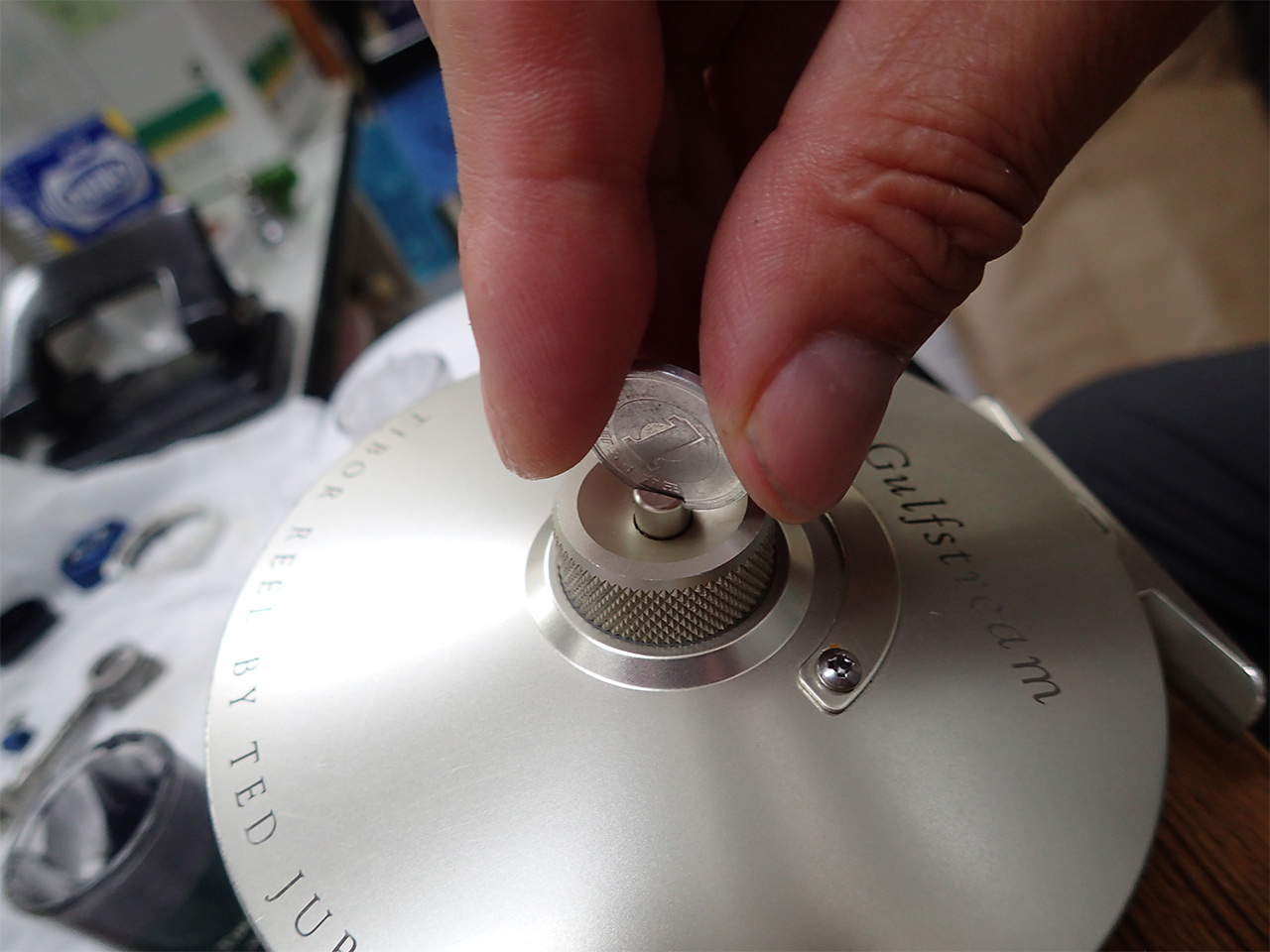

ドラッグノブを支える小さなネジは一円玉で止める事をお勧めします。そうする事でネジに傷がつきにくくなります。また、力を入れすぎて止めると一円玉が変形しますので、それよりも緩い力で止めましょう。このパーツを何度も無くした事がある人は、市販のネジロック(接着材みたいなもの)で止めましょう。

ドラッグノブを支える小さなネジは一円玉で止める事をお勧めします。そうする事でネジに傷がつきにくくなります。また、力を入れすぎて止めると一円玉が変形しますので、それよりも緩い力で止めましょう。このパーツを何度も無くした事がある人は、市販のネジロック(接着材みたいなもの)で止めましょう。

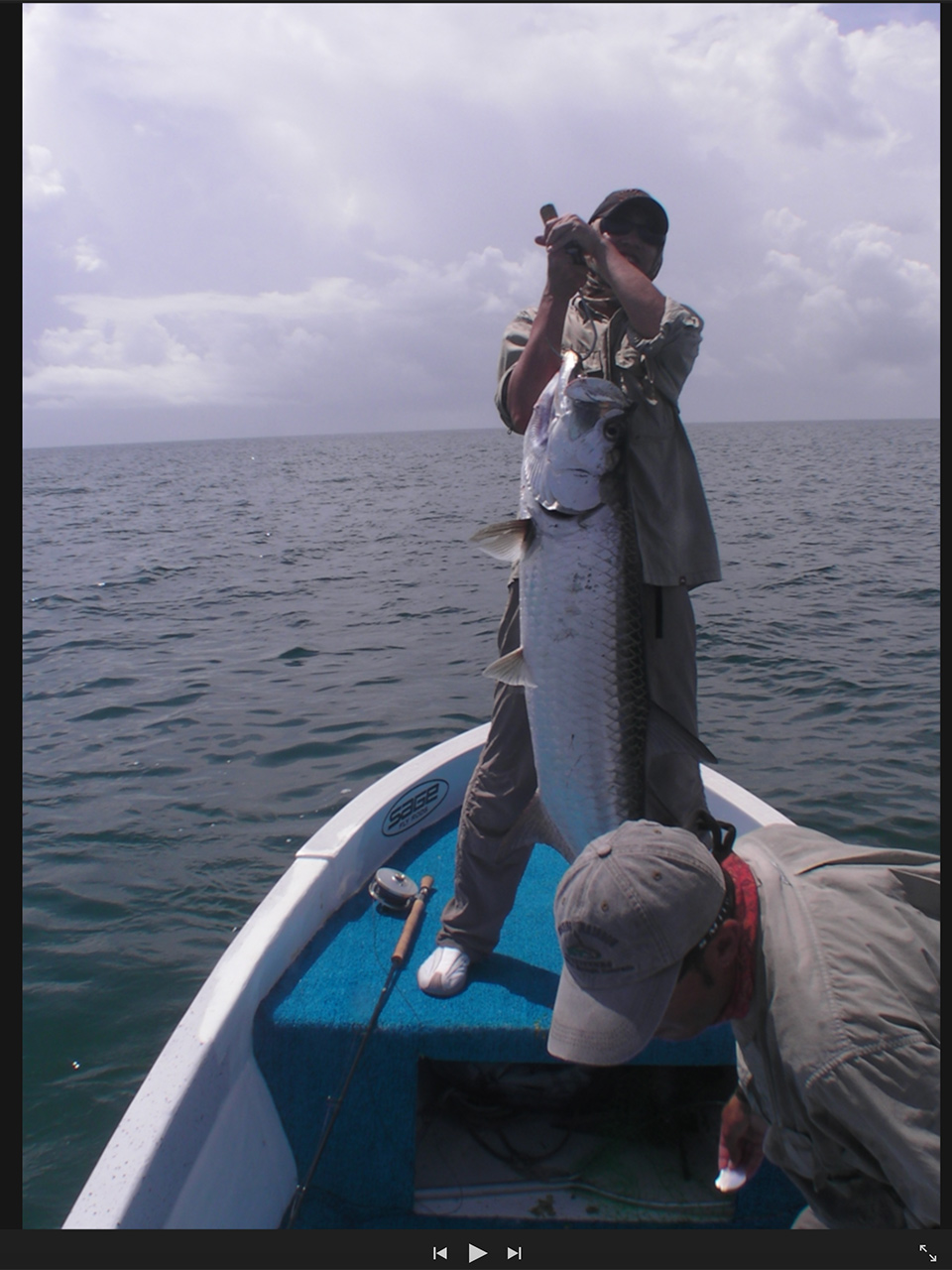

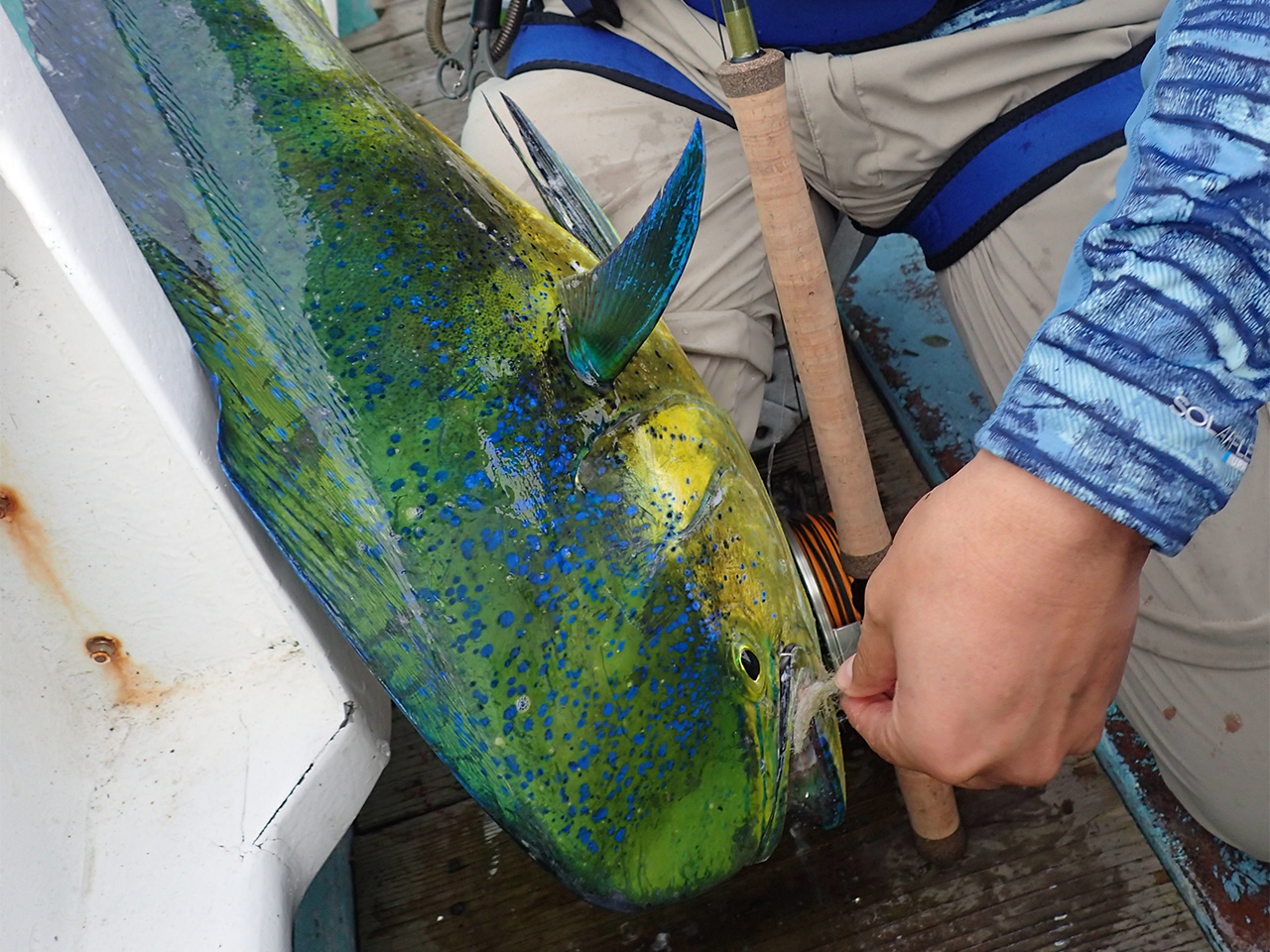

ハンドル部分にはCRC556などの潤滑剤を塗りフルメンテ完成。これでまた大物とのやりとりに活躍してくれます。あなたはティボーの反転音を聞いた事がありますか?なければ相模湾に出てメーターオーバーのシイラを掛けてください。私が言う「上品な音色」が聞こえてくるはずです。

ハンドル部分にはCRC556などの潤滑剤を塗りフルメンテ完成。これでまた大物とのやりとりに活躍してくれます。あなたはティボーの反転音を聞いた事がありますか?なければ相模湾に出てメーターオーバーのシイラを掛けてください。私が言う「上品な音色」が聞こえてくるはずです。