雷が嫌いな人は手をあげて! 今、手を上げた方は私の仲間です。雷が嫌いになった理由は人によって様々あるかもしれないけれど、釣り人の場合は大抵どこかで怖い目にあっているからでしょうね、私はそのひとり。

私の雷の話しは酒のツマミにされちゃうくらい多いかな。例えば、それぞれが別の場所へ入渓し、雷がひどくなって来たので一斉に退散した時の事。一番最初に車へ逃げ帰るであろう私の姿が無いので皆が心配し私の名前を叫んだら、車の下から這い出してきた私を見て、大笑いされたことがある。車に落ちたら間違いなく即死の場所なんだけれどね。

こんな体験は芦ノ湖 でのこと。湖尻でウェーディングしていたら、「ドーン、ドーン」という音が聞こえて来た。芦ノ湖は自衛隊の演習の音が聞こえてくる事があるのでその訓練だと思っていたら、何度目かの「ドーン」という音と同時に手元がビリっときた。空は晴れているのだが、自分の目の前の山に少しだけ怪しい黒い雲が掛かり始めている。その次の「ドーン」でビリリと来たので、それが初めて雷雲だということがわかった。そもそも晴れているのでその光がほとんど感じないのである。慌てて岸へ這い上がり、ロッドを岸へ放り投げて木の根元へ隠れたが、しばらくして激しい雷雨に見舞われたのだ。

栃木のとある川では目の前100mぐらいのところへ落雷し、小便をチビリそうになったし(ちびったかも?)、お客さんの外車を運転中に目の前の木に落雷し、倒木。危うく車にぶつかりそうになったこともある。

そんな私であるから、雷嫌いはなるべくしてなったもの。雷に対してとても敏感であり、誰よりも先に避難するのである。ちなみに仲間内の間では「雷臭くない?」という表現をよく使うが、僕らの間では雷が近くなる前兆として匂いを感じている。それはコピー用紙に印刷されたカーボンのような匂い。それを感じると少しの「ゴロゴロ」であっても、すぐに撤退をし始める。そのタイミングはだいたいドンピシャで、車へ戻った頃には土砂降りに見舞われるのが常で、せめて車に乗ってから土砂降りになって欲しいものである(笑)

さて、本題。なんでこんな話を書いたかと言うと、昨日は新潟の源流へ行ったのです。そして川を見てビックリ。どこもチョロチョロと言うか枯れる寸前の状態。ダムがある川は多少水を流してはいるものの、それ以外の川は瀕死の状態。源流だと言うのに川には苔が生え、水温が16℃以上ある始末。地元の人に聞くと、今年は夕立が無くずっと日照り続きの日々なので、こんな状態になってしまったとか。

考えてみれば,今までこの季節の新潟は朝方から昼間までは釣りができて、午後は夕立に見舞われるケースがほとんど。土砂降りに会った時は日帰り温泉に浸かって帰っていたのだが、今年はいくら気温が上がっても入道雲すら現れない。おかげで昨日はイワナを見つけても全く食い気がなく、手も足も出ない状態。それが愚息を釣らせようと山へ分け入った昨日のこと、つい3週間前の釣行は何処へやら。ひたすら川を遡行するだけで何事もないので、仕方なく午後は愚息を連れて管釣りへと向かいました。

釣りと雷の関係を改めて考えさせられた昨日。そして逃げ込んだ群馬県の管釣りは新潟よりはマシで水量がある。そして釣り終わる頃には、私を知ってか雷が追いかけて来ましたとさ。「ゴロゴロ」と・・。

「そろそろ帰ろうか。」

フェイスブックを始めたのは2011年頃かな?その頃登場する彼はまだチビ助。今じゃ私より身長が高いんだから。私との区別は体重差かな?

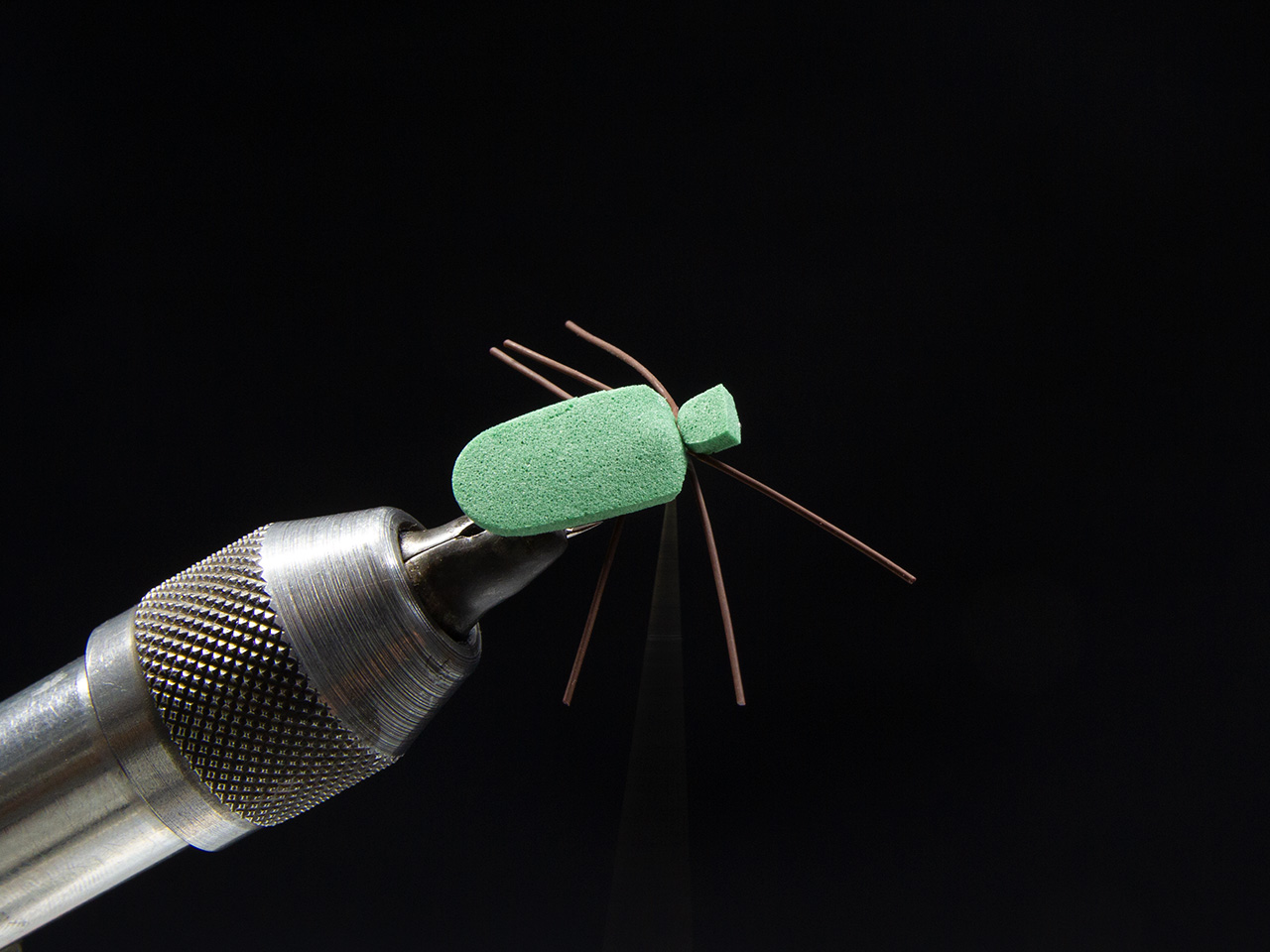

国道17号線を沼田方面へ戻り、たどり着いた川場フィッシングプラザ。ハコスチを釣ってやろうかと思ったけれど、ニジマスとブラウンだけ釣れました。ドライフライ縛りで4時間釣りをして20本ぐらいの釣果。魚種が豊富で管理されている方の気持ちが伝わる綺麗な管釣りです。