釣りがパッとしないのはコロナのせいにしておいて、書くことがないので私的回顧録でも記しておきます。昨日何気なくFFJを読んだので、今回は頭の中にボヤッとある私が覚えている雑誌遍歴のお話。タイトルは「昔は良かった。」と書いたけれど、実際には「昔の本は面白かった(夢が詰まっていた)」かな。

釣りは何でもやる私なので、若い時に読んでいたのはルアーやフライに限った雑誌だけではありません、というかその頃はまだフライ関係の雑誌など一冊も無かったので当たり前か。

釣りを始めた当初にあった雑誌を書き出して見ると、主に読んでいたのはこんな感じ。

つり人(つり人社)・フィッシング(廣済堂)・Fish On(恒和出版)・ベストフィッシング(日本ジャーナルプレス新社)・釣りマガジンと少年釣りマガジン(桃園書房)

フィッシュオンは関西のバスフィッシング事情を知りたくて読んでいた本で、当時は入鹿池などを紹介してましたが、私はまだその場所へ一度も行っていません。またベストフィッシングは「べふ」と呼ばれていて、おぼろげですがそのペンクラブ(ベフペンクラブ?BFPCだったかな?)に入っていた記憶があります。

これ以外に同人誌で「釣りキチの本」(タイトルが違うかもしれません)と言うのがあって、雑誌では書けない釣り糸の検証の話などが面白く読んでました。

さらにタックルボックスは有名ですが、それが創刊される頃にはすでに某所の釣具屋で私はアルバイトをしてました。タックルボックス編集長がまだ大学生だったか卒業したてで、ネタを求めてよく来店されてたので、ネタを提供してた事を覚えています(創刊準備号〜3号あたりまでの中身がカラーじゃない時代)。そういえば、タックルボックス主催のバストーナメントも出たっけな。

私の曖昧な記憶を辿ると1976年前後からフライフィッシングを始めたのですが、当時はこの雑誌群でフライフィッシングの話が出てくるのは稀であり、その釣りは釣具屋で知った訳ですから、私のフライフィッシング創世期はほとんど手探り状態だったのです。時代があっているかわかりませんが、参考になたのはジム・グリーン著の訳本「フライキャスティング」と洋書を参考にし、後にスポーツノート(鎌倉書房)とシェリダン・アンダーソンの「フライフィッシング教書」(今でも売ってます)と言う感じかな。ちなみに釣りキチ三平くんがフライロッドを握ったのは1981年頃です。当時の本から得るものは基礎知識と少しだけの実践方法だけだから、フライフィッシングのほとんどは多くの失敗と間違いから学んだのでした。

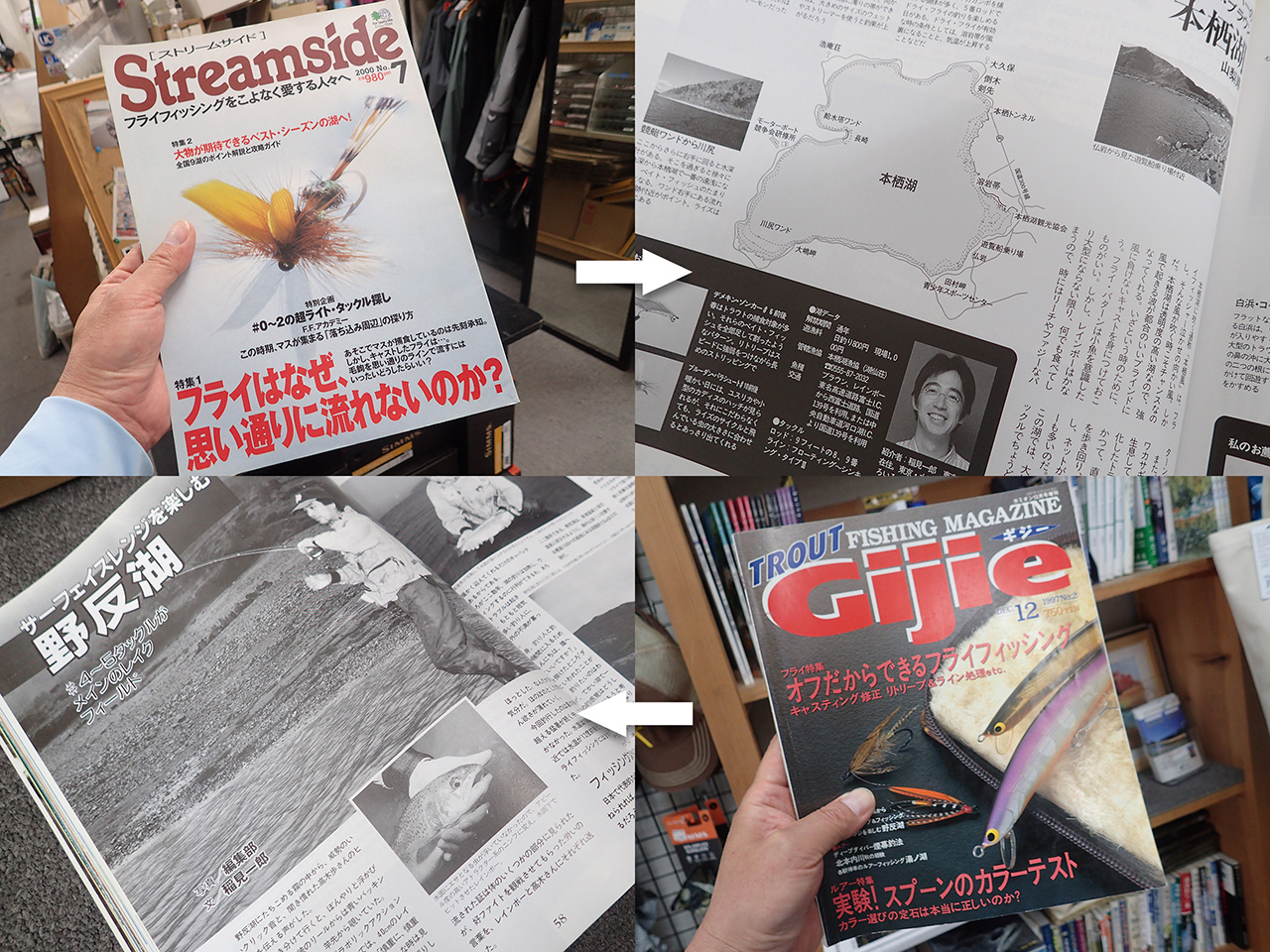

そして廣済堂からアングリングが1983年に創刊されてルアー&フライのブーム到来(イメージ的にはもう少し前から)。さらにその後にフライフィッシャー(1988年)が出たという訳です。ちなみにFFJは1982年でアングリングとほぼ同時期に始まった同人誌で、そこからスピンオフして生まれたのがフライの雑誌(1987年)になります。

今は何でも情報がネットで簡単に手に入る時代。とは言ってもその情報はとても浅くアフィリエイト稼ぎが大半なので、長たらしい文章を読まされても(その長文を書いている本人ですが)知りたい情報が一行しか無かったりするのが残念でならない。それに比べると雑誌のネタは内容がとても濃く、読み応えがあり、釣りに振り切っているアブナイ人たちの集まりに出会えるのです(笑)。皆さん最近雑誌を買ってますか? 現在は数少ないフライフィッシング関係の雑誌は『Fly Fisher』と『フライの雑誌』しかありませんので、たまには紙の雑誌に触れてみてくださいな。

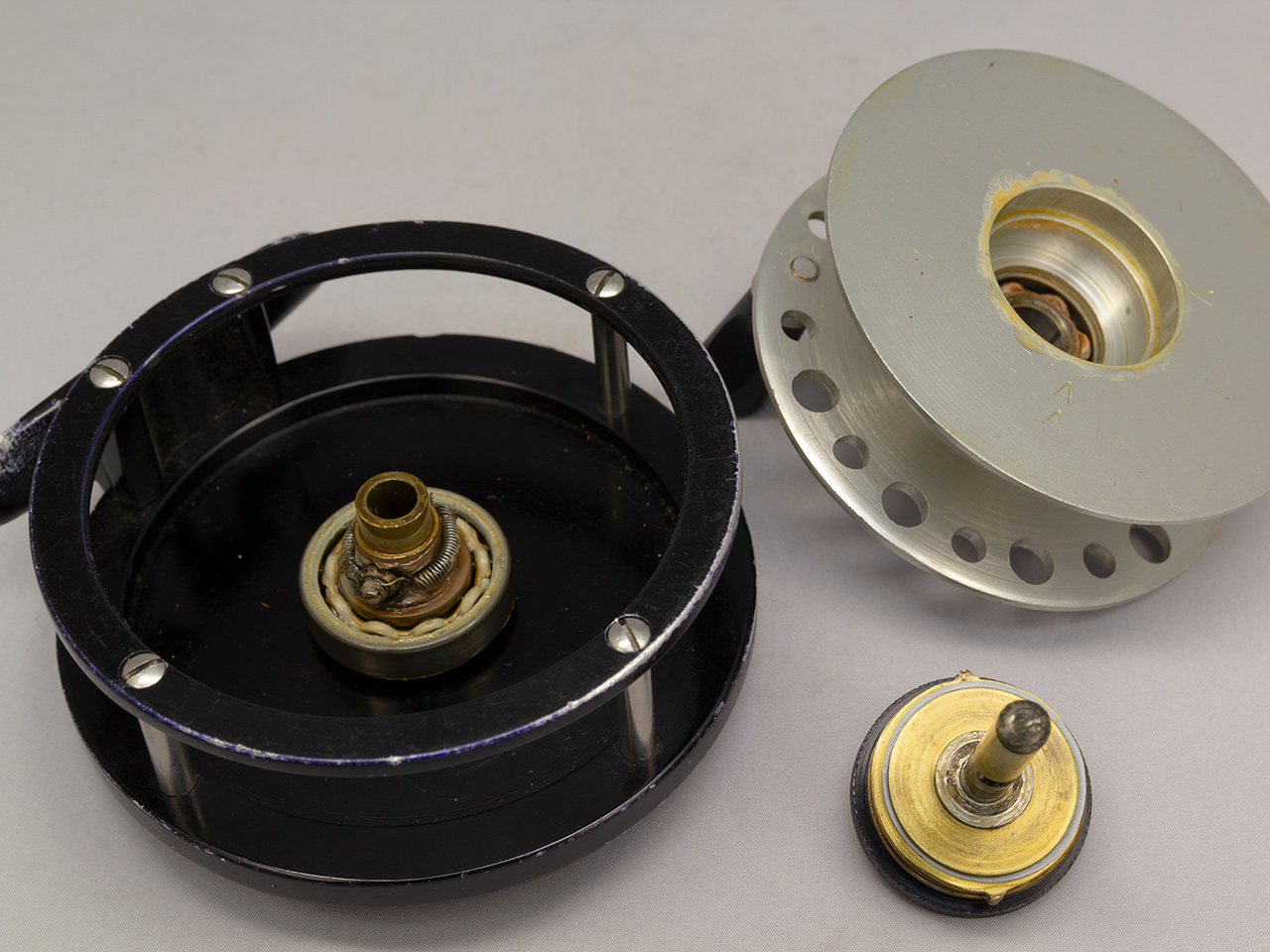

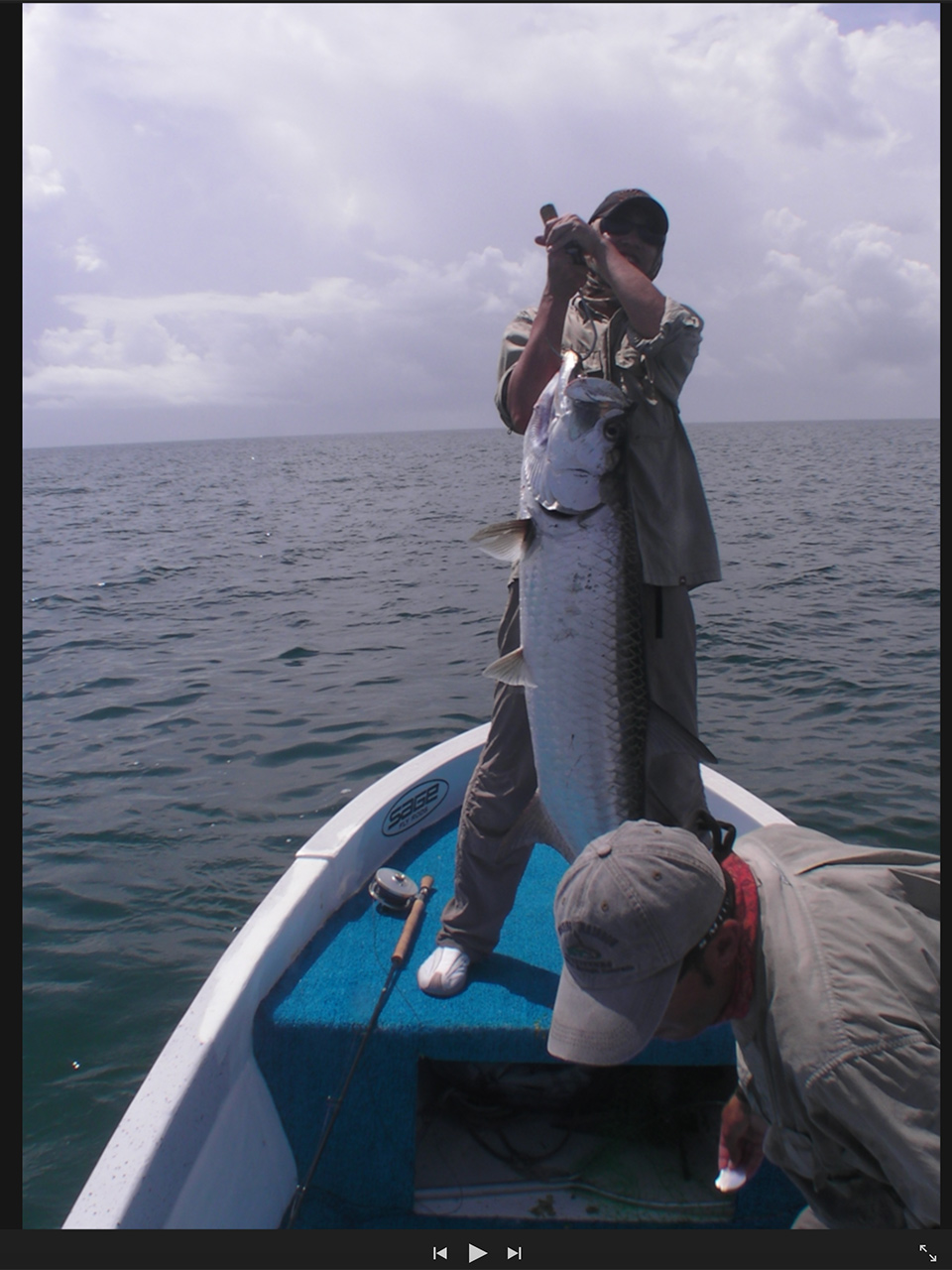

書いていて何を言いたいのだかわからなくなったので、この辺で終わり。以下にはハーミットにある古い雑誌を一部紹介。そして最後に今週の管理人?でも書いておきましょうか・・・。