皆さんはどんなリールがお好み?

私はフライフィッシングを50年程楽しんでいるので、その間に使ってきたフライリールは様々。昨今のラージアーバーリールは直径が大きい事でラインの巻き癖がつきにくくてとても使いやすいのですが、若い時に苦労して手に入れたリールは想い出がたくさん詰まっているので、やっぱり好きかな。特にドラッグがあまり必要ない渓流用はどうしてもクラシカルなハーディやオービスを使いがち。でも昨今ではビンテージと呼ばれてしまうマーキスやCFOの様な直径のの小さいリールを使えば、ラージアーバーと違いラインの巻き癖と格闘しなければならない宿命があります。

それこそ50年前の日本円は対ドルに対して今以上に円安な訳で、フライラインは当時の生活水準からすればとんでもなく高かったんですね。だから簡単に交換なんてできないので、シーズンオフはリールからラインを出して大きなドラムに一旦巻いて(私は雑誌を芯に使って巻いてました)、それを束ねてドラムから外し保管するんです。そうするとラインは販売時のラインと同じ状態で引っ張られていないので巻き癖がつかず、買った時と同じ状態が保てます。現在はそんなひと手間をする方は少ないので、2年もするとラインの巻き癖が取れずに買い替える羽目になるんですな(そのおかげでお店は潤います)。

現在の私はたくさんフライラインを持っているので、使わないラインは販売している姿に近い状態で保管しているのですが、出番が多いラインは一年中リールに巻きっぱなし状態。だからハーディのマーキスやオービスのCFOに巻いたリールは常にクリクリになっちゃうんです(泣)。

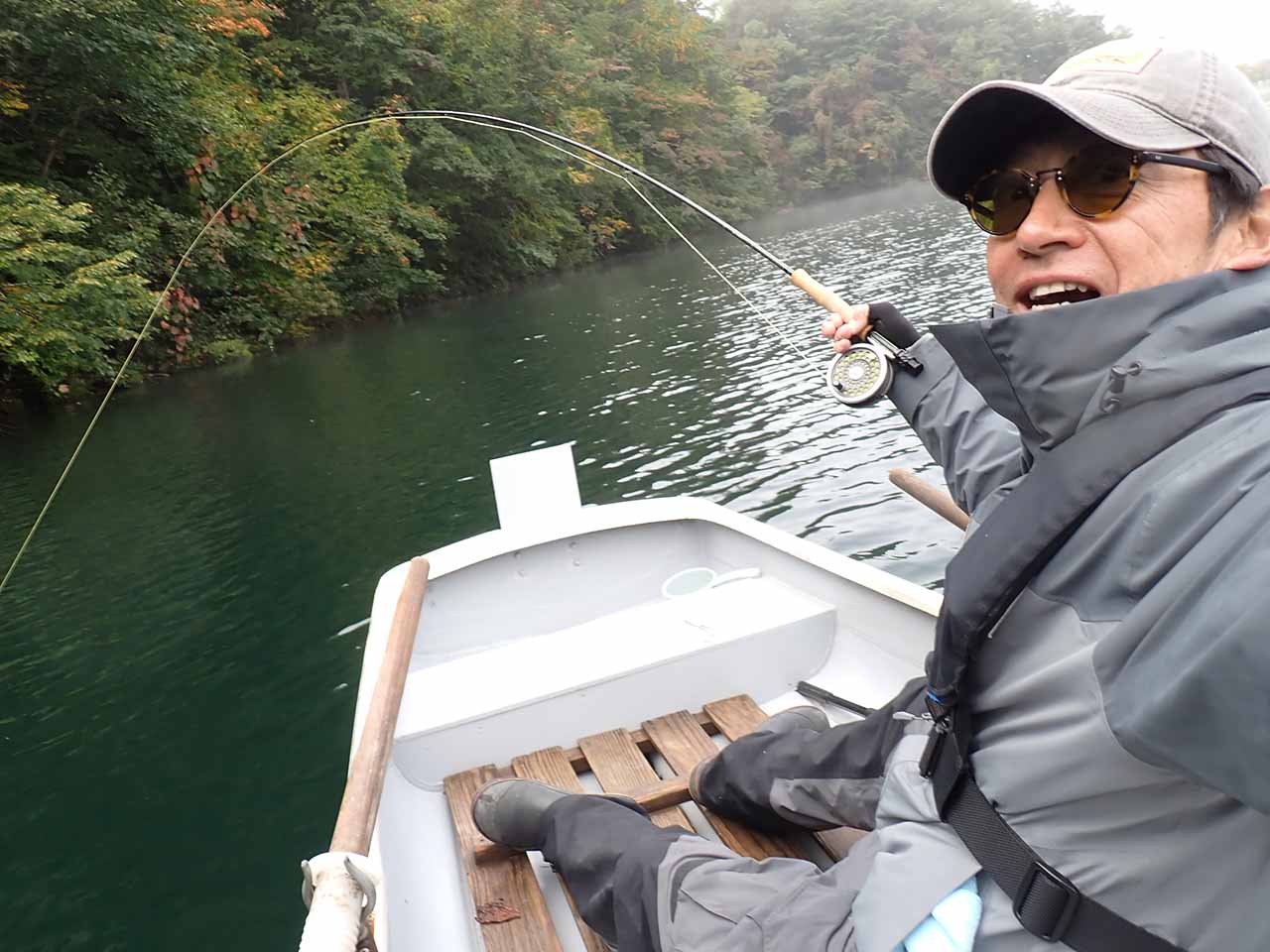

で、今回行った槻川の話。前振りが長かったのですが、寒くて巻き癖が取れないクリクリのラインを一生懸命引っ張って釣りをしていたのですが、魚がヒットしてやり取りを繰り返しているうちに、なんかフライラインがどんどん真っ直ぐになっていくのです。そうか、そんな方法があったのかと気づきました。

遠投して大物をいっぱい釣れば良いんです!

いつもならば遠投して大物を掛けたらリールファイトを楽しむのですが、今回はあえて最後まで左手でラインをたぐりランディング。これを繰り返すと使っている部分のフライラインはあれま、不思議なくらい綺麗に伸びるんですね。

こんな歳になってそんな新しい発見をした槻川のC&R。そんな釣りを楽しんだ先だってのお話は以下の通り。お暇な方はお付き合いください。

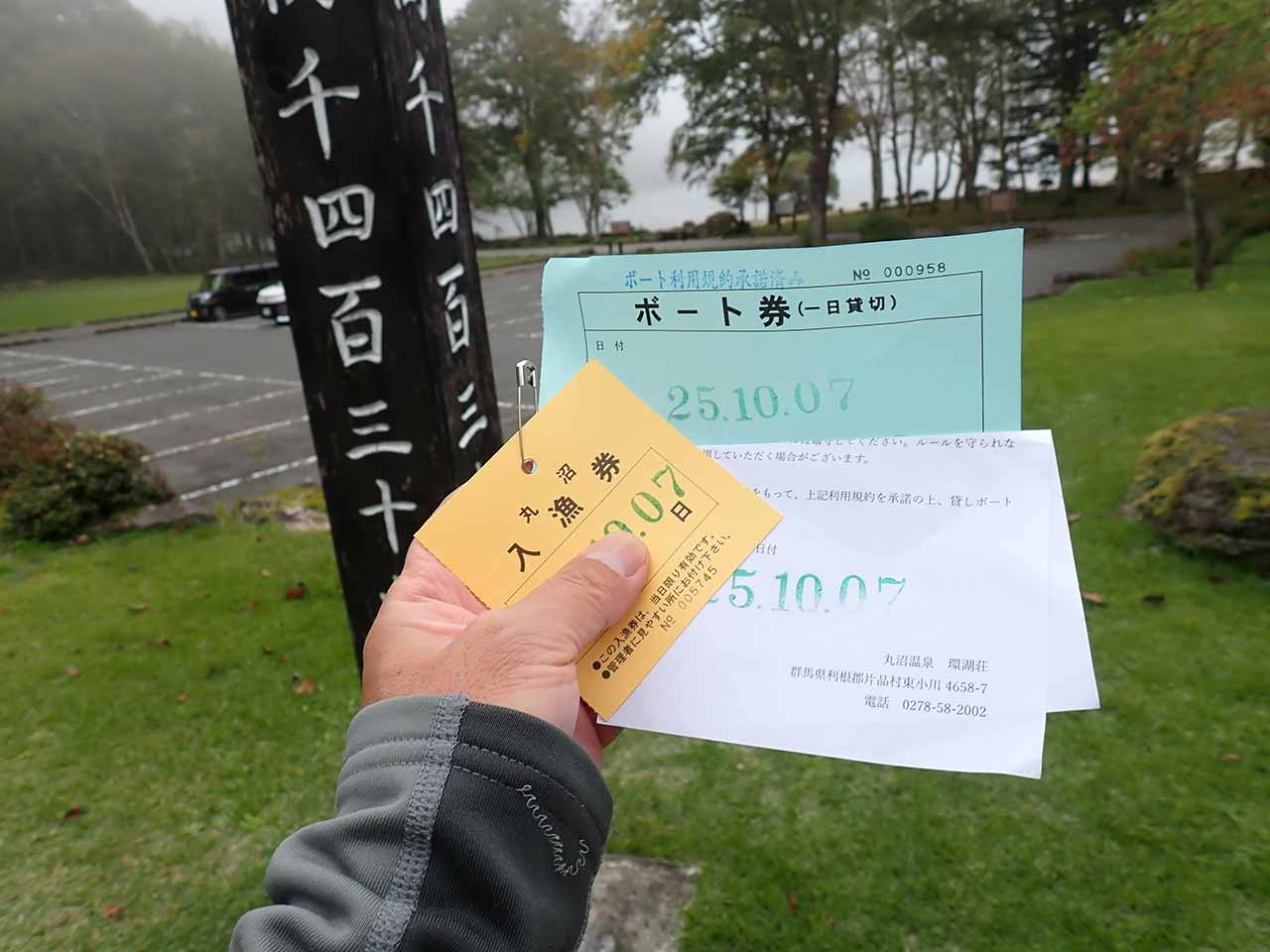

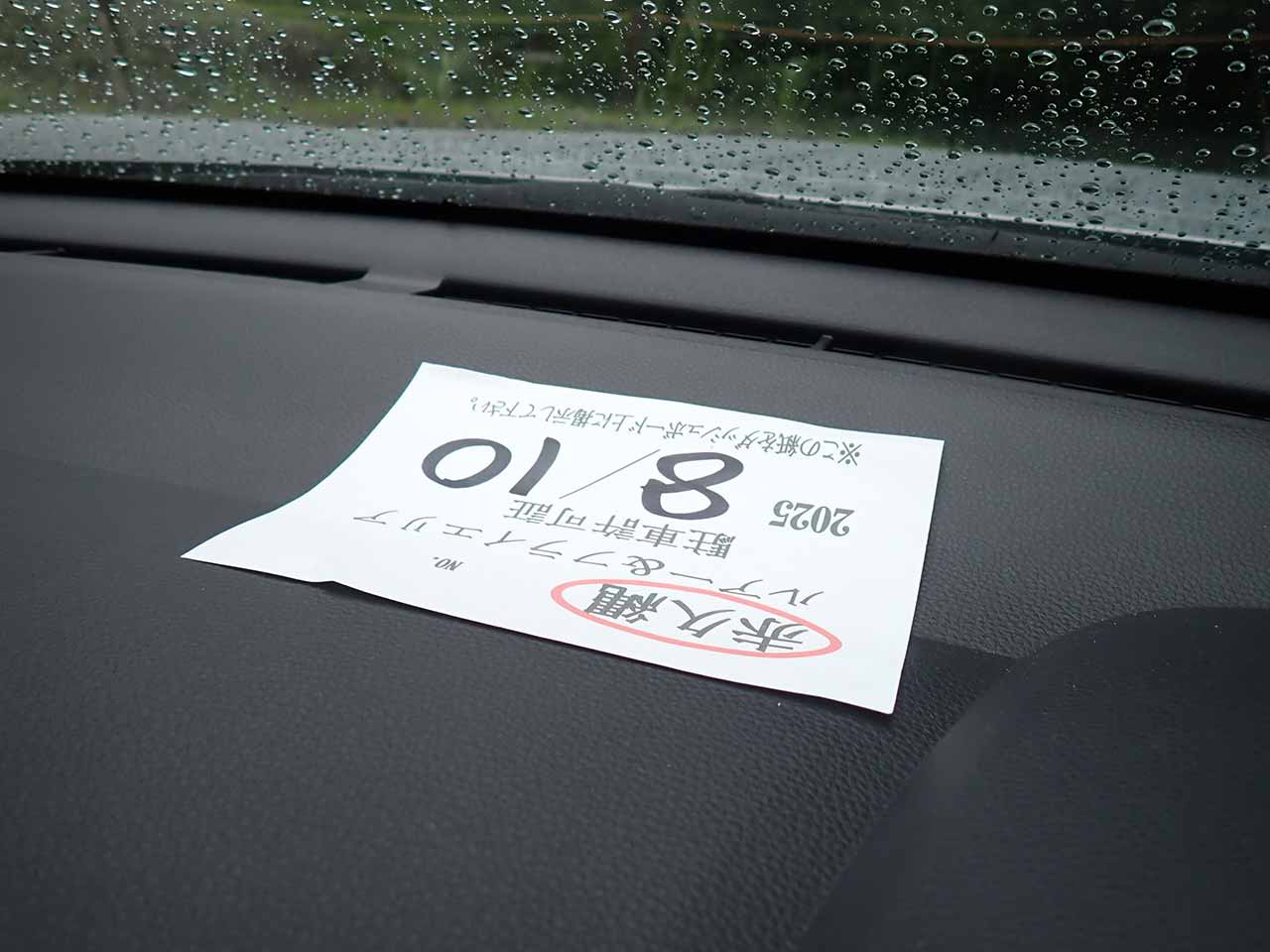

この釣り場へのアクセスに関しては前回書いたブログに詳細があるのでそちらをご覧ください(こちら)。今回は寒い日に出掛けたのできっと川面は凍っていると思い、到着したのは10時過ぎ。それでも全体の半分以上はまだ凍っていて、皆さん氷を割りながら釣りをされてました。

この釣り場へのアクセスに関しては前回書いたブログに詳細があるのでそちらをご覧ください(こちら)。今回は寒い日に出掛けたのできっと川面は凍っていると思い、到着したのは10時過ぎ。それでも全体の半分以上はまだ凍っていて、皆さん氷を割りながら釣りをされてました。

ネオプレーンウェーダーでウェーディングし様子を見ていると、意外にも散発ライズがあるのでドライフライを結んでみる事に。しかしいつも何かしらやらかす私ですが、今回はミッジボックスを忘れてきました・・。まるでワカサギの穴釣りでもするかの様に氷の隙間にフライを落としバイトを待つけれど、16番のフライだと滅多に出てきません。挙げ句の果てにピックアップ時に氷にフライが触れて切れてしまうので、フライのロストが半端ない。

ネオプレーンウェーダーでウェーディングし様子を見ていると、意外にも散発ライズがあるのでドライフライを結んでみる事に。しかしいつも何かしらやらかす私ですが、今回はミッジボックスを忘れてきました・・。まるでワカサギの穴釣りでもするかの様に氷の隙間にフライを落としバイトを待つけれど、16番のフライだと滅多に出てきません。挙げ句の果てにピックアップ時に氷にフライが触れて切れてしまうので、フライのロストが半端ない。

朝早くから漁協の白石さんが砕氷船代わりのジョンボートとカヤックを使って氷を割ってくれるのですが、厚さが3センチに達する日もあり、そんな時はなかなか割れないとの事。写真は午後の流れなので氷がありませんが、このペローンとした流れで、良い日はミッジへのライイズが繰り返されます。

朝早くから漁協の白石さんが砕氷船代わりのジョンボートとカヤックを使って氷を割ってくれるのですが、厚さが3センチに達する日もあり、そんな時はなかなか割れないとの事。写真は午後の流れなので氷がありませんが、このペローンとした流れで、良い日はミッジへのライイズが繰り返されます。

ドライへの反応は少しあるけれど、16番だと大き過ぎて出る回数があまりにも低いので、釣れている人を真似て沈めて釣る事に。遠投して早引きは反応なし。ゆっくり引いてようやくヒットするけれど、もう少し数を釣りたかったので途中からルースニングでの釣りに変えました。

ドライへの反応は少しあるけれど、16番だと大き過ぎて出る回数があまりにも低いので、釣れている人を真似て沈めて釣る事に。遠投して早引きは反応なし。ゆっくり引いてようやくヒットするけれど、もう少し数を釣りたかったので途中からルースニングでの釣りに変えました。

ロッドはスコットのセッション905/4。リールはハーディのマーキス6サイズ。ラインはクリクリになったものを引っ張って伸ばすのですが、寒さの為に巻かれた時の形に戻ってしまうのです。しかし、お魚とのリールファイトをやめてランディングまでラインを全部たぐってみたら、クリクリの巻き癖はいつの間にか無くなってました。

ロッドはスコットのセッション905/4。リールはハーディのマーキス6サイズ。ラインはクリクリになったものを引っ張って伸ばすのですが、寒さの為に巻かれた時の形に戻ってしまうのです。しかし、お魚とのリールファイトをやめてランディングまでラインを全部たぐってみたら、クリクリの巻き癖はいつの間にか無くなってました。

皆がウェーディングしているせいか、偏光レンズごしに見えるお魚は対岸近く。そのため遠投した方がアタリは断然ある状態。結果フライラインは2/3以上出ている状態なので、ライン全体が伸びて巻き癖が無くなりました。しかしこの方法はマーキスからラインが絞り出される、「ジィ〜、ジィ〜。」というクリック音が聞けないので、ちょっと寂しいかも・・。

皆がウェーディングしているせいか、偏光レンズごしに見えるお魚は対岸近く。そのため遠投した方がアタリは断然ある状態。結果フライラインは2/3以上出ている状態なので、ライン全体が伸びて巻き癖が無くなりました。しかしこの方法はマーキスからラインが絞り出される、「ジィ〜、ジィ〜。」というクリック音が聞けないので、ちょっと寂しいかも・・。

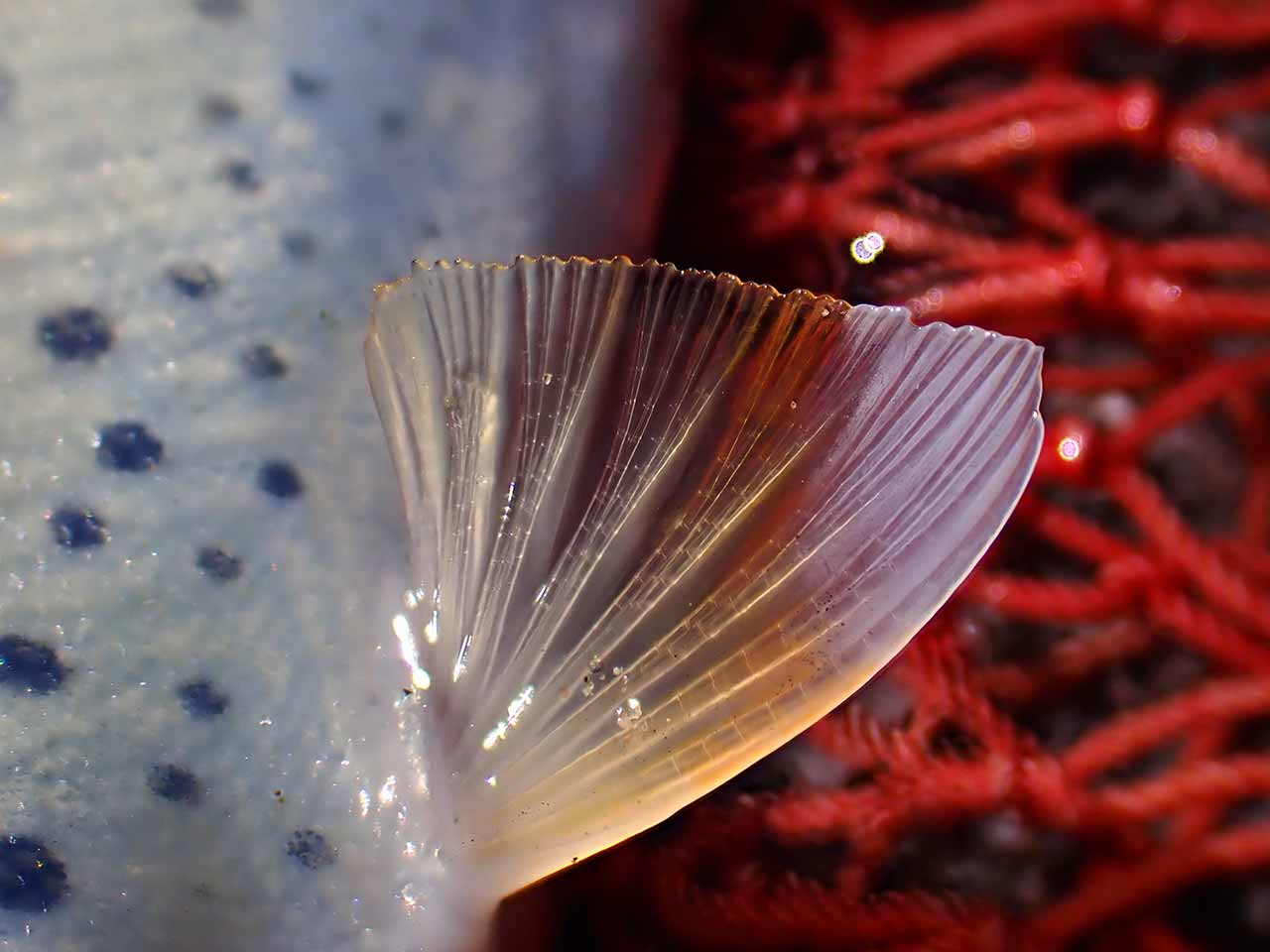

コンディションの良いレインボーはヒットしてすぐにジャンプするので、そのやりとりはスリリング。バーブレスフックなのでランディング率は約半分。ヒットして底へグイグイ持っていく様な引きの個体は胸鰭が欠損していることが多い。お魚のサイズは40センチ弱から50センチ弱と言ったところ。飽きる事なくヒットしてくれます。

コンディションの良いレインボーはヒットしてすぐにジャンプするので、そのやりとりはスリリング。バーブレスフックなのでランディング率は約半分。ヒットして底へグイグイ持っていく様な引きの個体は胸鰭が欠損していることが多い。お魚のサイズは40センチ弱から50センチ弱と言ったところ。飽きる事なくヒットしてくれます。

今年の冬は大水が出ていないので魚が流される事なく、C&R区間内にお魚が留まっている状態。水温が上がるとほとんどの人がヒットしているので今年はかなり釣れており、ある程度投げれる人であればオデコはないんじゃないかな?

今年の冬は大水が出ていないので魚が流される事なく、C&R区間内にお魚が留まっている状態。水温が上がるとほとんどの人がヒットしているので今年はかなり釣れており、ある程度投げれる人であればオデコはないんじゃないかな?

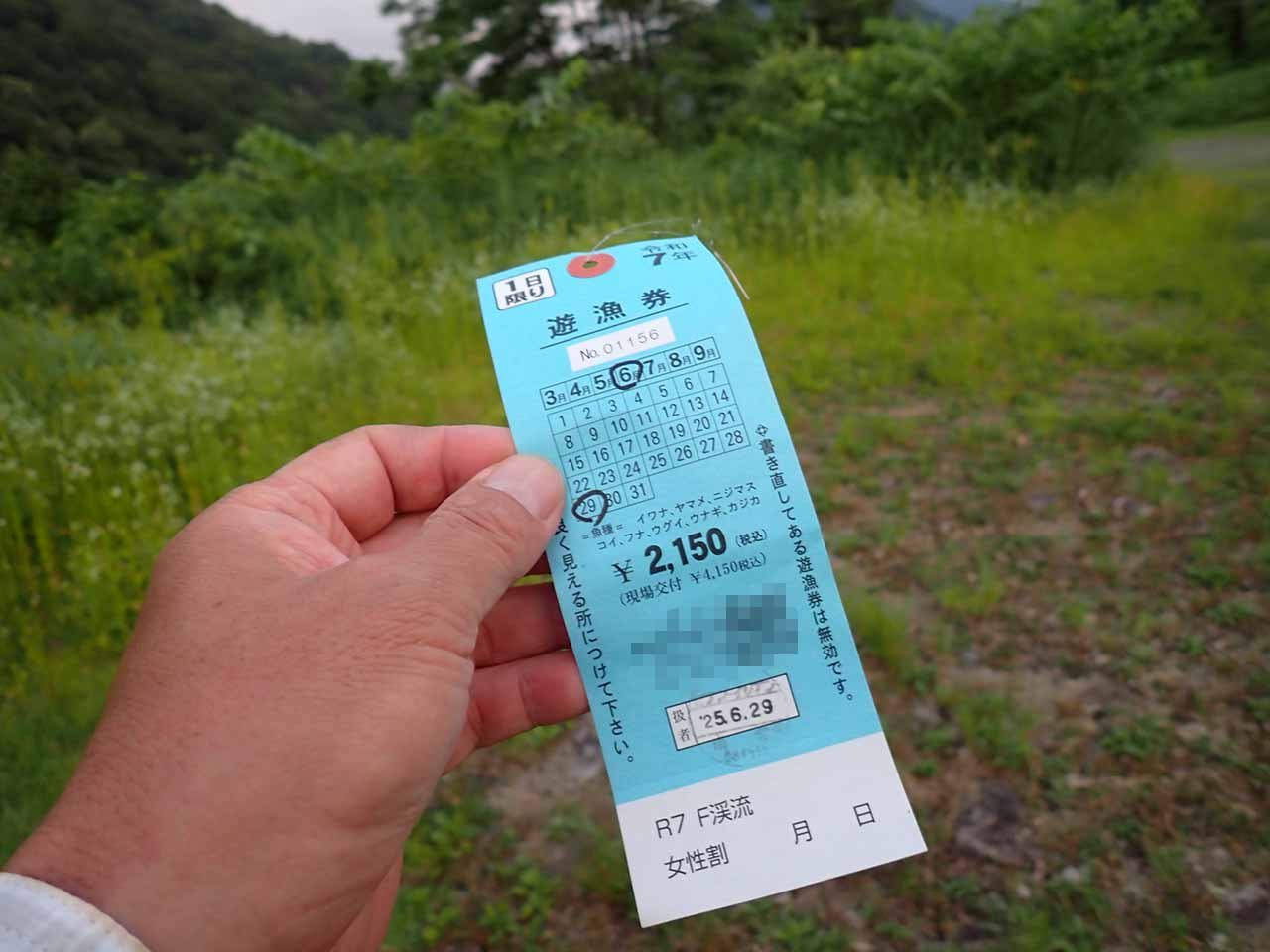

プロショップシライシさんご兄弟がこの釣り場に尽力して頂いたおかげで、地元フライマンの憩いの場所となっています。もちろん地方の方も大歓迎で、この日は遠く長岡から来ているフライフィッシャーマンもいました。釣れるC&Rなので土日は結構人が多くなりますが、平日であれば10人程度なので空いています。

プロショップシライシさんご兄弟がこの釣り場に尽力して頂いたおかげで、地元フライマンの憩いの場所となっています。もちろん地方の方も大歓迎で、この日は遠く長岡から来ているフライフィッシャーマンもいました。釣れるC&Rなので土日は結構人が多くなりますが、平日であれば10人程度なので空いています。

ふと気づくと足が痺れるほど冷たい水に浸かりっぱなしだったので、体が冷え切った私は3時ごろに納竿。お魚は簡単にツ抜けしたのでバラシを含めれば相当ヒット率がある釣り場。今回は水位が低くて魚が固まっているのがその要因だと思います。この釣り場は5月のゴールデンウィークまで楽しめるので、ドライフライのみで楽しみたい方は3月後半ぐらいからかな。今の時期に大物を楽しみたい方にはオススメできる釣り場ですので、お暇な方は行ってみてくださいな。

ふと気づくと足が痺れるほど冷たい水に浸かりっぱなしだったので、体が冷え切った私は3時ごろに納竿。お魚は簡単にツ抜けしたのでバラシを含めれば相当ヒット率がある釣り場。今回は水位が低くて魚が固まっているのがその要因だと思います。この釣り場は5月のゴールデンウィークまで楽しめるので、ドライフライのみで楽しみたい方は3月後半ぐらいからかな。今の時期に大物を楽しみたい方にはオススメできる釣り場ですので、お暇な方は行ってみてくださいな。