本日の試投会にてスコットの新シリーズであるセクター4ピースの全モデルを振り倒してきましたので、そのインプレッションです。今回は多くの人に参加頂き貴重な意見もたくさん頂きましたので、私のインプレッション以外にも皆さんの意見も混ぜてお話しします。今回はロッドが多いので、文章が長くなると思うので、皆さんの気になるところだけ読んでいただければ幸いです。

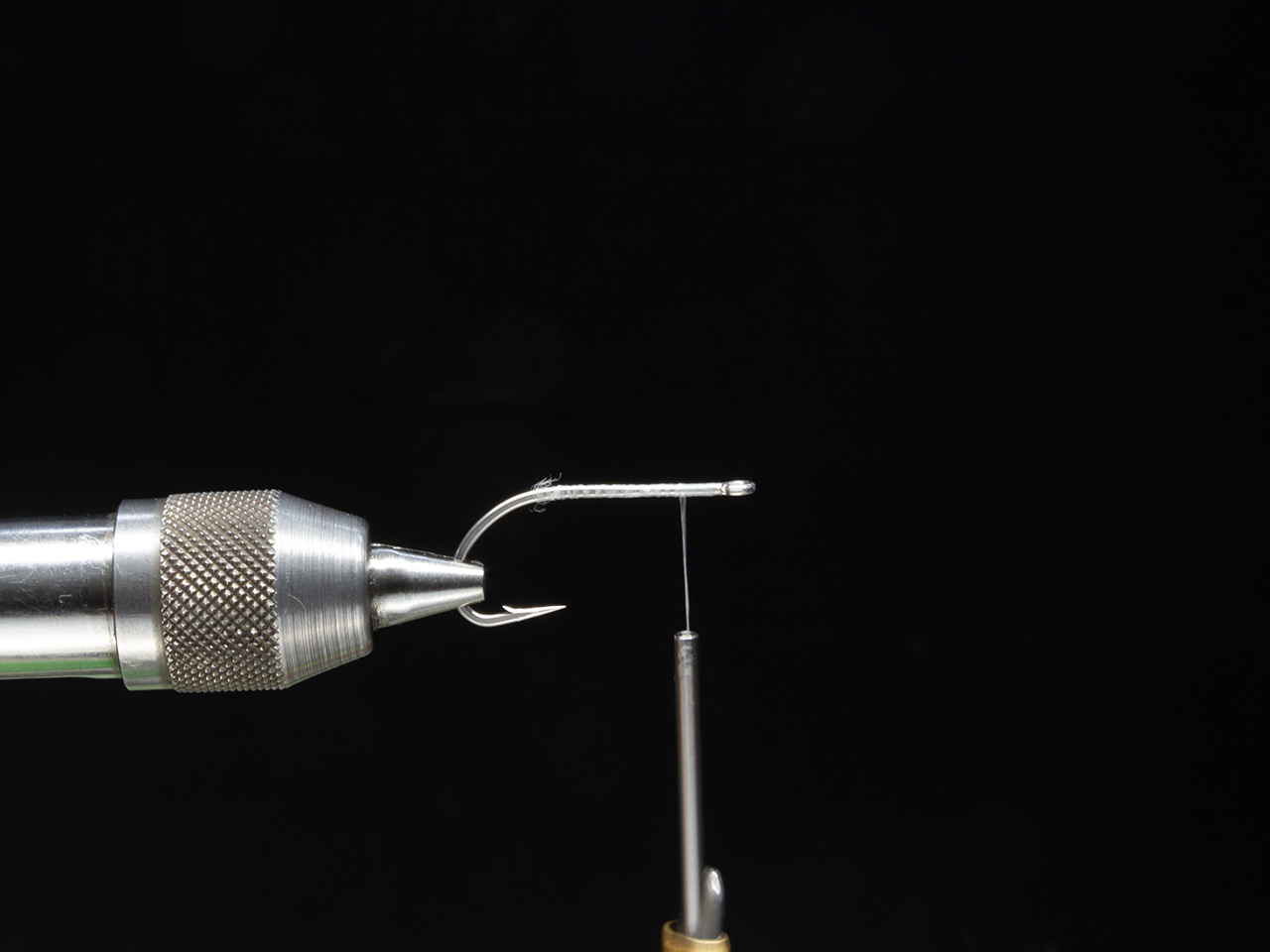

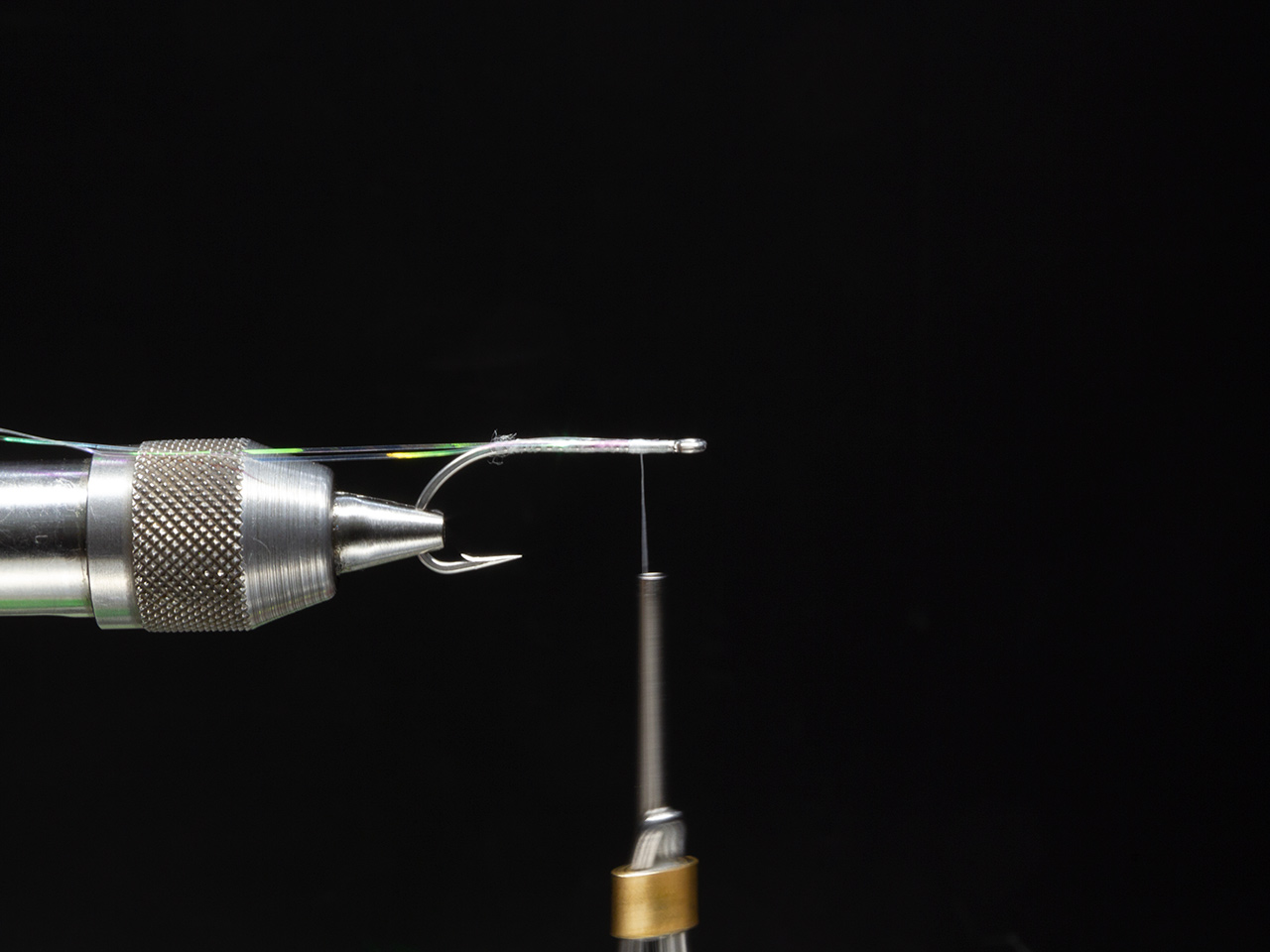

セクターとは:2020年モデルとして発表されたスコットの新しいソルトウォーターロッドです。前作のメリディアンとの違いで気づく点は、まずはガイドの違い。セクターはニッケルチタンの形状記憶合金のリコイルガイドのフレームに、ジルコニアリングをインサートした新しいガイドを採用。通常のリコイルガイドと違いバットガイドの擦れ抵抗が軽減され、ガイドに過度の負担が掛かっても元の形に戻るガイドです。

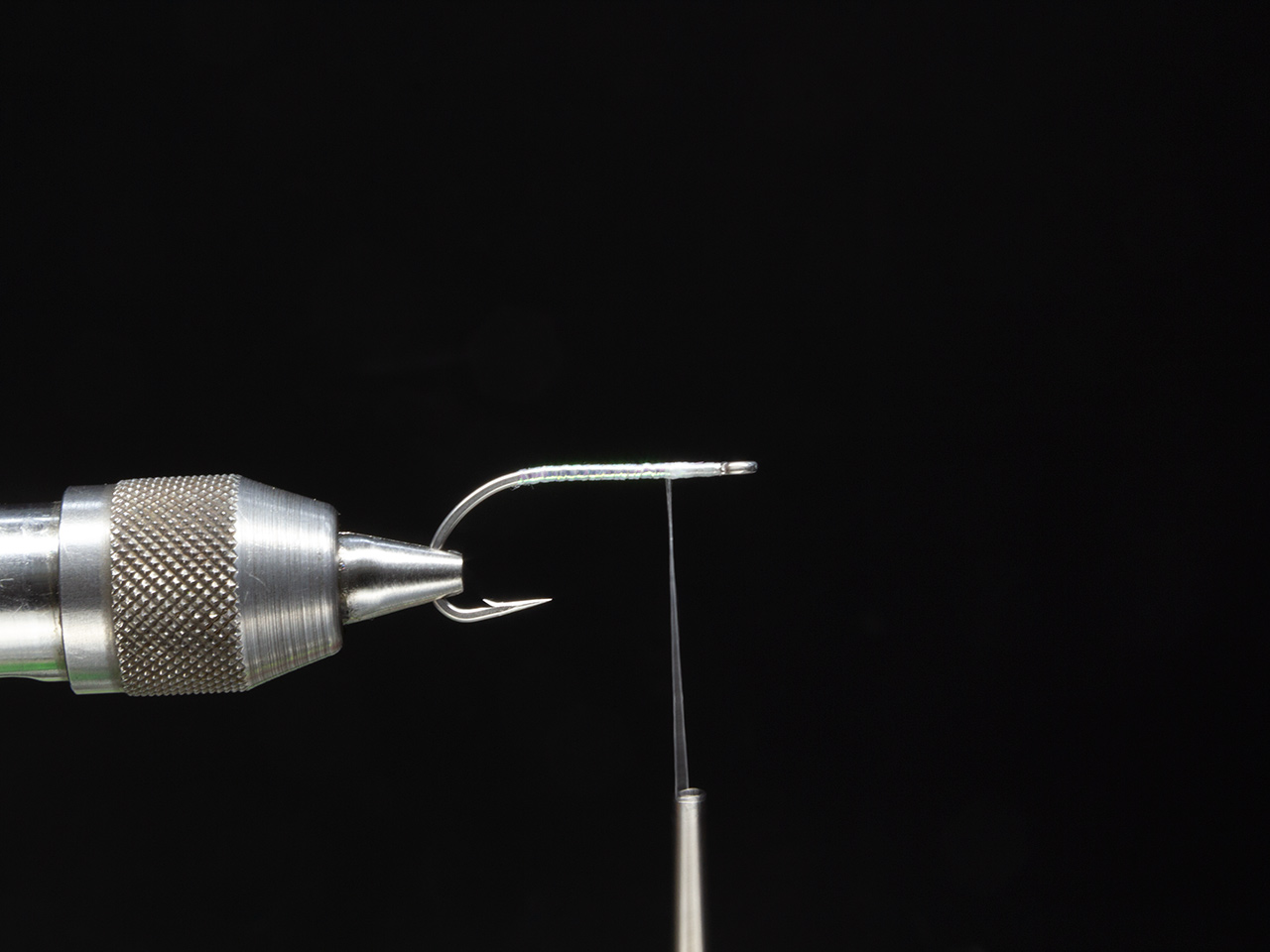

ブランクはカーボンウェッブという新たな技術が使われ、ブランクの上から細かなカーボン繊維で包み込むというもの。ねじれや安定性、耐久性を向上させています。昔のロッドで言えばダイワのアモルファスウィスカー(カーボン線)のウィスカー的な役目、他のマテリアルで言えば現在のナノシリカと同様の効果をもたらす新しい技術です。

先に総合的な意見を述べますと、今回のこのシリーズは今までのロッドにありがちな番手が上がればそれに応じて単に硬くなるという様な、同じ様なアクションをカテゴリーでまとめたロッドという概念を打ち破り、一つのシリーズでありながら、番手や長さによってかなり個性が強い(というか主張した)ロッドと感じました。特に奇数番手には注目かもしれません。話が長くなるので、そろそろ個別のロッドの話をします。今回は重い番手から順に話していきます。

Sector S90124(9ft 12weight・4pcs):12番の対象魚といえば真っ先にあげられるのがターポン。国内ではシイラやマグロになるでしょうか。求められる投射性や軽さは現在に求められる最高技術が使われたロッドとして頷けるでしょう。

Fine:ラインのデリバリーがこの高番手にしてとても楽でいて、ロッドをめいいっぱいしならせた時のベンドカーブがバットから曲がり綺麗な弧を描きます。大きなフライをデリバリーする復元も持ち備えています。

Weak:綺麗な弧を描く反面グリップからしなるアクションなので、他のメーカーに比べるとバットのトルクに関しては好みが分かれるところ。このロッドは粘り腰のロッド。リフティングパワーを求めるのであれば、Gルーミスか、ウィンストンのエアソルトでしょうか。

Sector S90114(9ft 11weight・4pcs):海外のサイトや前評判で非常に評価が高いモデル。12番が最高番手の風格があるとするならば、ただ一番手下げたアクションではなく、ロッドから伝わるラインの乗りと軽さが12とはひと味違う高番手を感じさせてくれるロッド。

Fine:一番手低くても12番を凌ぐキャスティングパフォーマンス。ループが締め易くキャスター側の体力が温存できる感じがする。投げやすさとバランス感は高評価される理由が納得できた一本。

Weak:12番と同様にベンドカーブがとても綺麗だけれどグリップからしなるアクション。底から魚を剥がすようなタイプのトルクが必要なターゲットには、一抹の不安を感じたのは私以外のお客様も一緒でした。ロッドはとっても粘ります。

Sector S90104(9ft 10weight・4pcs):ターゲットはターポンからシイラ・カツヲなど、重さを感じず大物を狙いたい人に向けた10番モデル。リストが強く無い人でも振りやすい大物志向。

Fine:10番ロッドを振り抜いているのに、手に掛かる負担の少なさがロッドの進化を感じるモデル。パンチのあるループが作り出せるので、大きなフライのデリバリーが楽なモデル。

Weak:そもそもこの番手を私のように一日中振り続ける人はいないと思いますが、やっぱり10番なので集中して投げ続けるとロッドの重量感を感じてしまう番手。まぁ、当たり前ですな。

Sector S84104(8ft 4inch 10weight・4pcs):一昔前はロッドの標準的な長さは8.6フィートだったが、短いモデルはボートフィッシングでの取り回しの楽さを感じることができることを改めて実感。ボート上でバウデッキ(ミヨシ)で釣る場合にこの長さがターゲットへの投射性と手首への負担を減らしてくれることでしょう。

Fine:最初のキャストでその軽さに衝撃を受けた。とにかく快適で軽い。本当に10番を振っているの?という感じを受けてしまう。投射性に優れたモデル。

Weak:このロッドで遠投を試みたが、短い分だけタイミングがとりにくく、アーク(ティップの移動距離)が稼げ無いので、遠投性はやや不向きと言えます。

Sector S9094(9ft 9weight・4pcs):8番で物足りなさを感じる人にその穴を見事に埋めてくれるパフォーマンスがあるモデル。少し大きめのフライを遠投、または飛距離を少し伸ばしたいなどを求めている人向け。

Fine:軽さとキャスティングバラスがよく、今回の試投会で人気があったモデル。8番で物足りなかったトルクを持った絶妙なバランスで、パリッとした投げ心地がある。

Weak:8番モデルを揃えている人が多いので、このロッドに買い替えた場合ラインも用意しなくてはならないといのが懸念? もしくは9番と8番とで同じ魚をキャッチした場合、なんとなく8番で取った方が人には評価される気がするので8番の方が良いのかなぁ、というご意見。

Sector S9084(9ft 8weight・4pcs):早々に私が購入したモデル。ラインを通さない状態ではとても柔らかく感じるロッドで、実は6番よりもバットが細いんです。かといってロッドのパフォーマスはちゃんと8番です。なので8番だけテーパーはファストアクションではなくミディアムファストアクションです。

Fine:ラインを通す前の柔らかさに少し不安を覚えながら振り始めると、投げにくいとされるショートレンジからロッドがよく曲がり快適。ミドルレンジからのキャストからはバットにシャキッとした芯を感じる。ラインの重さを感じながらキャスティングができるディスタンスロッド。

Weak:全体的の意見として柔らかいと感じている人が多い。実際にはフルラインキャストで腰砕けにはならないのですが、初動時のロッドの曲がりがバット近くから少ししなるので、そう感じるのでしょう。硬さを求めている人はGルーミスNRX+の方が良いと思います。

Sector S8484(8ft 4inch 8weight・4pcs):ロッドが短いとこんなにキャスティングが軽くなるの?というのを実感できるボートロッド。手首が弱い方、女性などにお勧めできるシーバスハンター。

Fine:キャスティングが楽過ぎて5番ロッドぐらいを振っている感覚。射的性に優れ体力を温存できるのも良し。手首の弱い人、握力が無い人にお勧めできるモデル。フローティングミノーの釣り、バース下を狙えるピンポイントに威力を発揮。

Weak:中距離を超えてくるとラインコントロールが難しくなり遠投には向かないので、マルチロッドという感じでは無い。すでに9フィート8番を持っている人の2本目以降の竿。

Sector S9074(9ft 7weight・4pcs):8番がしなやかと感じる人には一番手下のこの7番がシャープさを感じるのでオススメできるモデル。番手が軽いはずなのにパフォーマンスは8番以上を感じる、今回の試投会で評価が高かったモデル。

Fine:8番よりも硬く感じるシャープさがあり、遠投へのパフォーマンスの良さを感じたモデル。番手が低い分だけ振り抜きが良く釣り人への負担を感じさせない。

Weak:バットの硬さを感じるので、ラインを回収し短くした後から振りやすい長さ(9m)へ持っていくのに、やや投げにくさを感じる。

Sector S9064(9ft 6weight・4pcs):8番よりも太いバットを持つので、かなりファストアクションですが思っている以上にショート〜ミドルレンジでも快適に振りやすい。最近流行りつつあるクロダイのサイトフィッシングには人気が出そうなモデルです。

Fine:バットにトルクを感じる6番でありながら、ショットレンジからミドルレンジでのラインコントロール性能が良いイメージを受けた。6番で幅広いレンジ(シンキングライン)のラインも使える一本。

Weak:快適だったので、これといってウィークポイントはなし。しいて言うのならば6番のソルト用・4シーズンラインってほとんど売られていないので、これに合わせるラインが欲しい。メーカーさん作って頂戴な。

Sector S8464(8ft 4inch 6weight・4pcs):私が今追加で買おうか迷っているモデル。私の場合このロッドはシーバスのフローティングミノーと芦ノ湖のボートフィッシング(シンキング用)あるいは、フローティングワカサギに良いのではと思ってお悩み中。

Fine:短さが手伝って一日中振れる快適さ。私的感覚は硬い4番に思えます。それぐらい軽い。アキュラシー性能は抜群で、ショート〜ミドルレンジ(15m以内)でそのパフォーマスが発揮されます。手首の弱い女性向き。

Weak:短さゆえにディスタンスは投げ手側のスキルが要求されます。なので、フルラインキャストを求めなければ、このロッドは生き生きする筈です。

長々と書きましたが、今回の試投会での皆さんの評価が高かったのは7・8・9番です。全部を振ってわかるパフォーマンスの違いがあったので今回の試投会は有意義でした。わかった事は奇数番手と偶数番手でなんとなくそのコンセプトが違う気がします(奇数はバットにパワーがありトルクフル。偶数は振りやすさとパフォーマンス重視。でも9ft6番はバットに力強さがあります)。

インプレッションは私的な意見ですので実際にお持ちの方と意見の相違はあると思いますが、高価なロッドですのでキャスティングする機会がない皆さんは、このインプレッションが少しでも参考になれば嬉しいです。

今回使用したラインはメーカーさんから借りたものが多いので、エアフロラインが多かったです。でも試投会に参加した多くの人は自分たちのリールを持ってきてましたので、各メーカーさんのラインを使い投げ倒しました。

今回使用したラインはメーカーさんから借りたものが多いので、エアフロラインが多かったです。でも試投会に参加した多くの人は自分たちのリールを持ってきてましたので、各メーカーさんのラインを使い投げ倒しました。

知らない人のために余談です。スコットのロッドロゴは全モデル手書き文字です。なので、同じ番手で同じモデルであっても、よく見ると文字は全然違うのです。文字は特徴のある文字を書くので6の数字が読みにくことが、ままあります。

知らない人のために余談です。スコットのロッドロゴは全モデル手書き文字です。なので、同じ番手で同じモデルであっても、よく見ると文字は全然違うのです。文字は特徴のある文字を書くので6の数字が読みにくことが、ままあります。

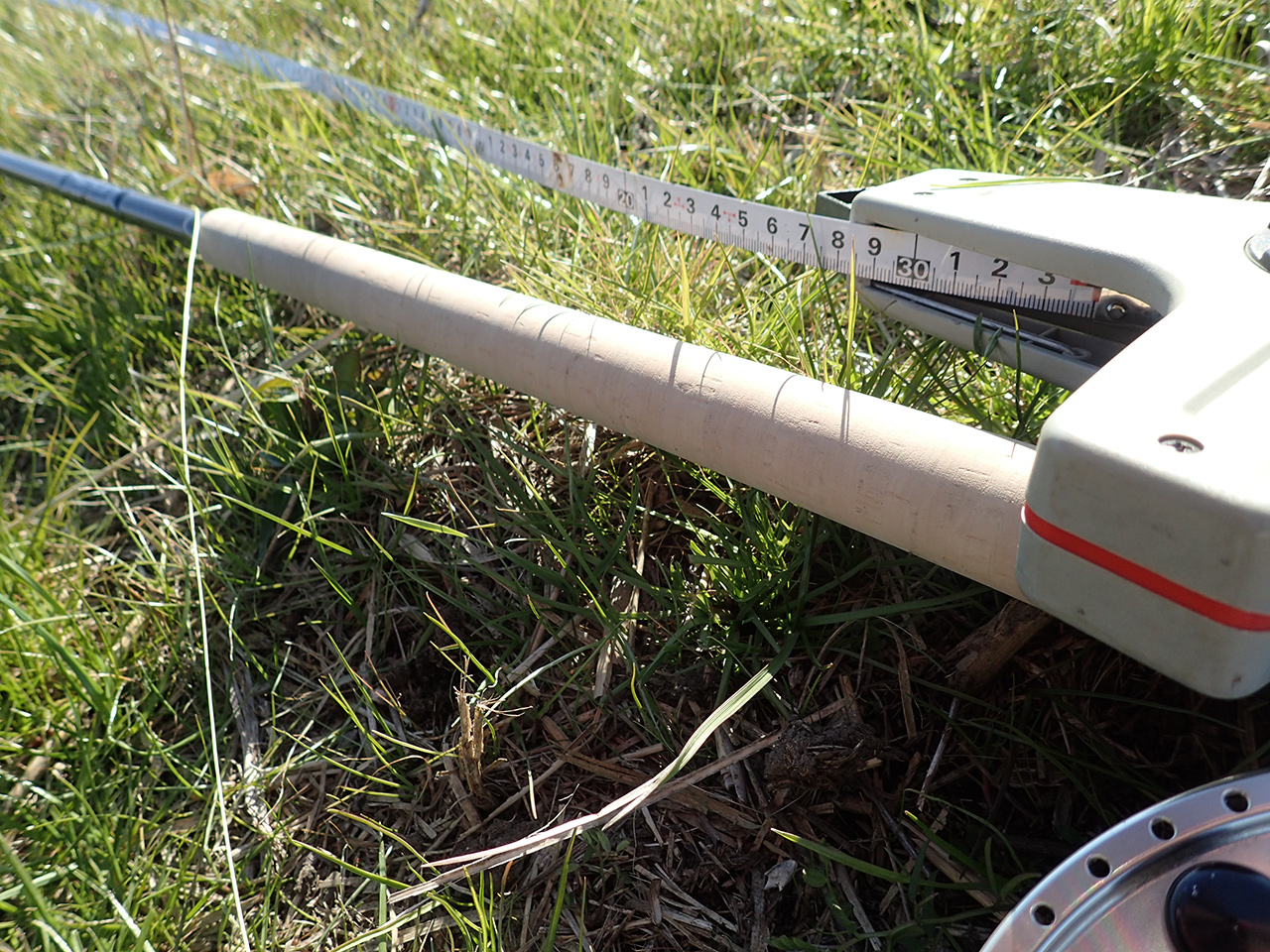

ブランクにクモの巣がかかったように見えるが分かりますか?これが新しいブランクの証拠であるカーボンウェブです。『土塀に藁』と同じで無駄なレジンを減らすので軽くなり、ブランク全体の強度が上がります。

ブランクにクモの巣がかかったように見えるが分かりますか?これが新しいブランクの証拠であるカーボンウェブです。『土塀に藁』と同じで無駄なレジンを減らすので軽くなり、ブランク全体の強度が上がります。

スコットのへリプライとセクターの振り比べ。へリプライはハーミットオープン当初に一番人気があったソルトウォーターロッド3ピース(当初の名前はGシリーズのHP)。この間に20年の開きがありますので、その進化にはただ驚くばかり。

スコットのへリプライとセクターの振り比べ。へリプライはハーミットオープン当初に一番人気があったソルトウォーターロッド3ピース(当初の名前はGシリーズのHP)。この間に20年の開きがありますので、その進化にはただ驚くばかり。

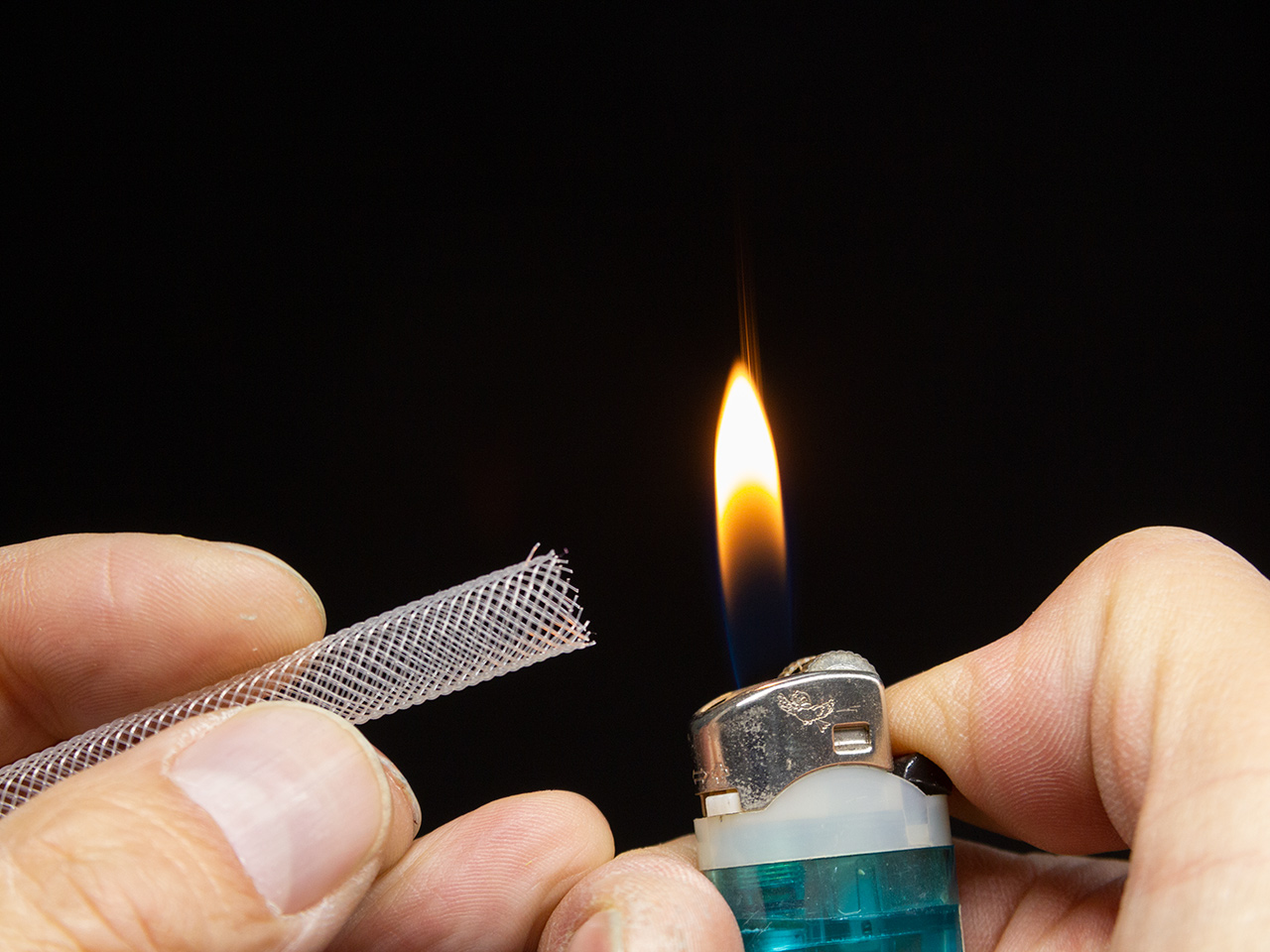

新しくなったリコイルガイドのジルコニアリング入り。このようにグニャっと曲げても大丈夫。ただし、垂直についているので、フジのkガイドを知っている人からすれば、この角度はいかがなものでしょうと賛否があると思います。実際使ってみるとフライラインはもともと張りがあるように作られているので、絡みはありません。ただし、フルシンキングラインは柔らかいので10回に1〜2回絡みます。

新しくなったリコイルガイドのジルコニアリング入り。このようにグニャっと曲げても大丈夫。ただし、垂直についているので、フジのkガイドを知っている人からすれば、この角度はいかがなものでしょうと賛否があると思います。実際使ってみるとフライラインはもともと張りがあるように作られているので、絡みはありません。ただし、フルシンキングラインは柔らかいので10回に1〜2回絡みます。

皆が集まって、あーでもないこーでもないと言っているこの時間は楽しいものです。意見の相違もあってその考え方の違いで欲しいロッドは異なるものだな、と感じました。総勢10名だったかな?お疲れ様でした。

皆が集まって、あーでもないこーでもないと言っているこの時間は楽しいものです。意見の相違もあってその考え方の違いで欲しいロッドは異なるものだな、と感じました。総勢10名だったかな?お疲れ様でした。