私は週一回休みの筈ですが、最近は週3ペースで釣りへ行っているハードワーク? 残りの二日は休みではなく朝飯前の釣り(営業前)なのですね、早起きは三文の徳。本日朝も朝霞ガーデンで釣りをしてからのキャスティングスクールで右腕を酷使していますが、使い過ぎて筋肉痛知らず。とは言うものの、体には疲労が溜まっているかもしれませんね。

さて、キャスティングスクールでは様々なキャスティングの悩みを解決しますが、釣りをしている最中のルーチンワークのお悩みも解決します。その中で意外と知らない人が多いかもしれないと思ったので、ちょっとしたスキルアップとして今回書いてみました。読んだ後に、「そんなの知ってて当たり前だよ。」とツッコミを入れる先輩方がいるでしょうが、そんなあなたも初心者の時はあった筈なので、優しい目で見守ってくださいな。

あなたは最初にフライキャスティング動作に入る前にやっているルーチンワークはこんな手順ですか?

● リールからラインを投げたい距離分だけ出す→キャスティング。

フライラインを引き出してから投げるまでの動作が上の二つだけの人はきっとラインが絡んでしょうがない事でしょう。実際僕らも目の前で大物がライズしていていたりすると、すぐに仕留めたい気持ちで慌てて二つの動作だけで釣りを始めちゃうケースがあります。そんな時は初心者の皆さんと一緒で最初のキャストでラインが絡まったり、出したラインが短すぎてショートして魚が逃げてしまいます。

実際に釣りを始める場合、最初の動作は4つで、特に4つ目をやっていない人が多いと思います(三つ目と四つ目は連動した動作です)。

●リールからラインを投げたい距離を決めて引き続き出す→フライラインを引っ張る(引っ張りながら)→フライラインを置き直す(ひっくり返す)→キャスティング。

フライラインとリーダーはそのまま使うとリールの巻き癖があります。引っ張るのを忘れると特にリーダーの太い部分、あるいはフライラインがリールの直径サイズのコイル状のままです。フライラインのコア(芯)の強度は7番以下は20ポンド、8番以上は30ポンドはあるので、人間が引っ張ったところで怪力な人でない限りは切れません。安心して引っ張ってください。引っ張る時はヤビキ(約90cm)ほど両手で持って引っ張ります。それの繰り返し。

もう一つはフライラインを置き直す動作。文章で書くとわかりづらい話なんですが、最初にリールからフライラインを出した状態でそのままキャスティングするとフライラインは裏返しなのです。要はラインが出ていく方が下側に潜り込んでいるので、乗っかっているラインを巻き込んでしまい、ラインが絡んでしまいます。

そうならないためにリールからラインを出したら必ず最初の一回だけ、フライラインを置き直す必要があるのです。一応写真を撮って見ましたが、分かるかな?わからない人は一度実際にやってみるとわかります。

特にモノフィラのランニングライン(シューティングライン)を使っている人は、コレを忘れると90%以上絡みますので、置き直す事とラインを引っ張ることを習慣づけてください。今までのイライラがかなり改善されますよ。(読んでもわからない人は、キャスティングスクールにご参加ください、お待ちしております。)

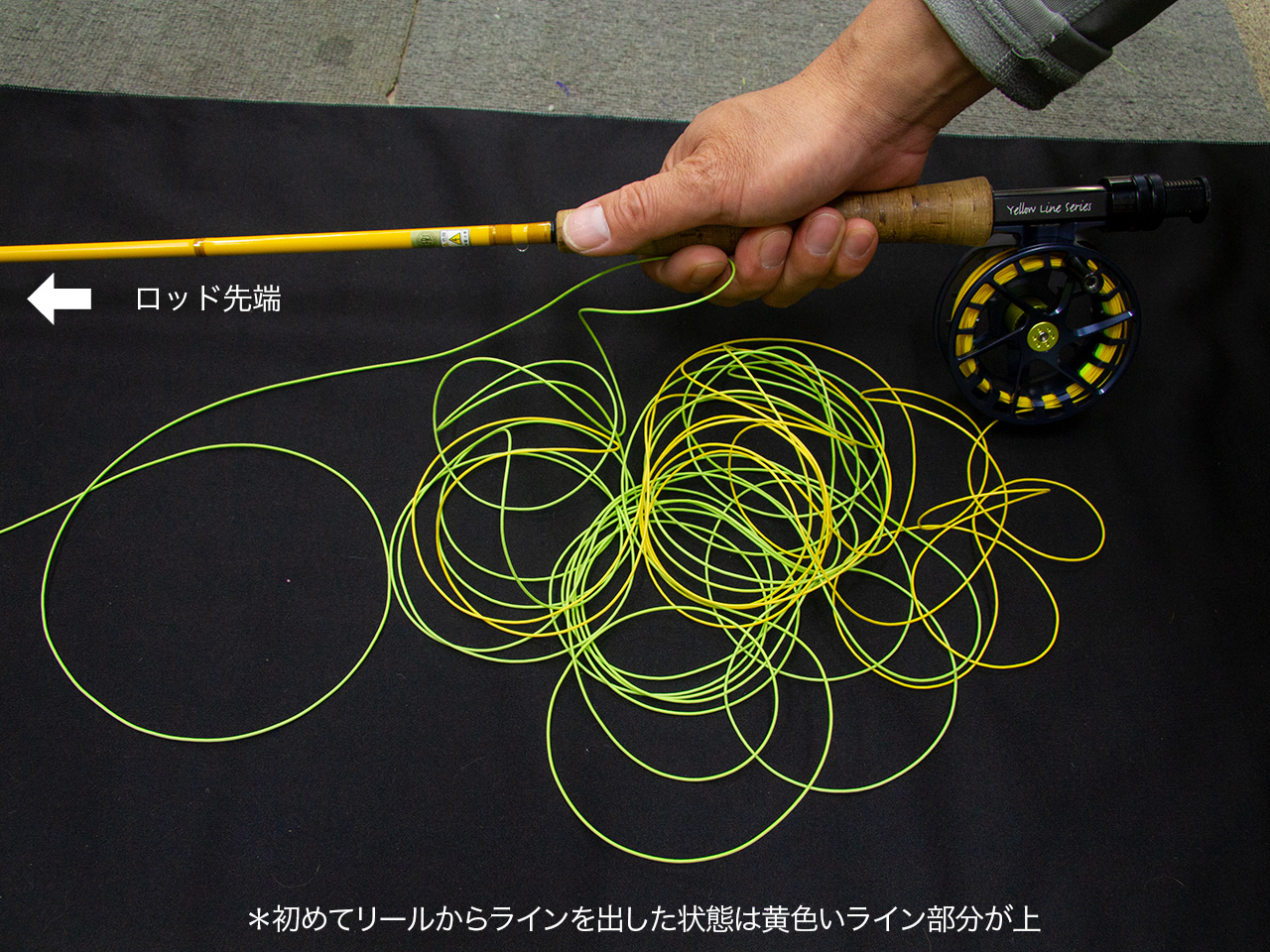

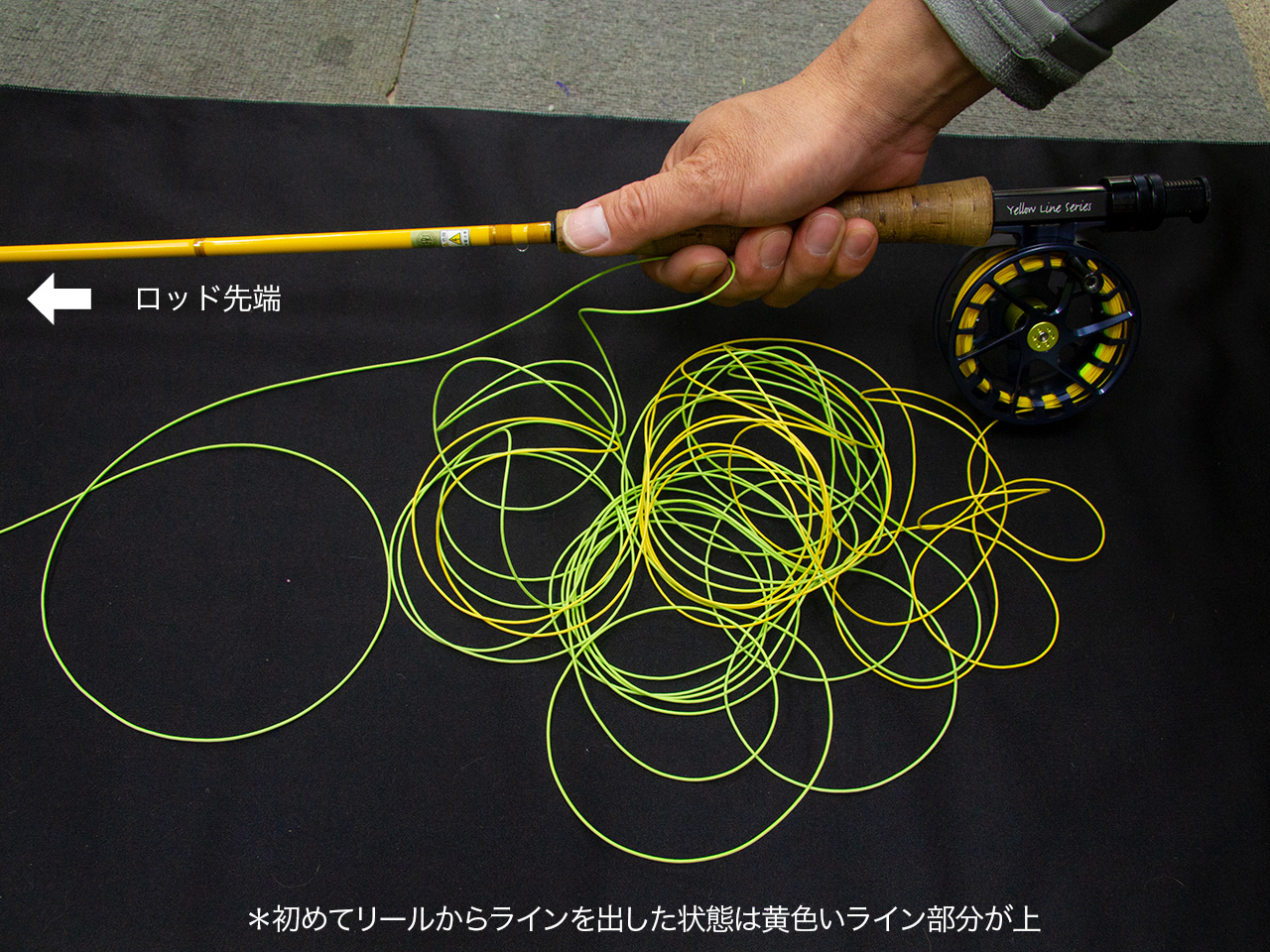

今回説明に使用しているラインはエアフロのフォージWF4F。このラインは先端から30フィート(9m)がグリーンでオモリの部分になり、黄色い部分がリール側のライン、つまりランニングライン(一般の釣りで表現すると道糸)になります。

今回説明に使用しているラインはエアフロのフォージWF4F。このラインは先端から30フィート(9m)がグリーンでオモリの部分になり、黄色い部分がリール側のライン、つまりランニングライン(一般の釣りで表現すると道糸)になります。

わかりにくいかもしれませんが、リールからラインを引き出すとこんな感じ。最初は太い部分を引き出すわけですから、グリーンの部分が下になり、9mが終わって黄色い部分が出て来ます。

わかりにくいかもしれませんが、リールからラインを引き出すとこんな感じ。最初は太い部分を引き出すわけですから、グリーンの部分が下になり、9mが終わって黄色い部分が出て来ます。

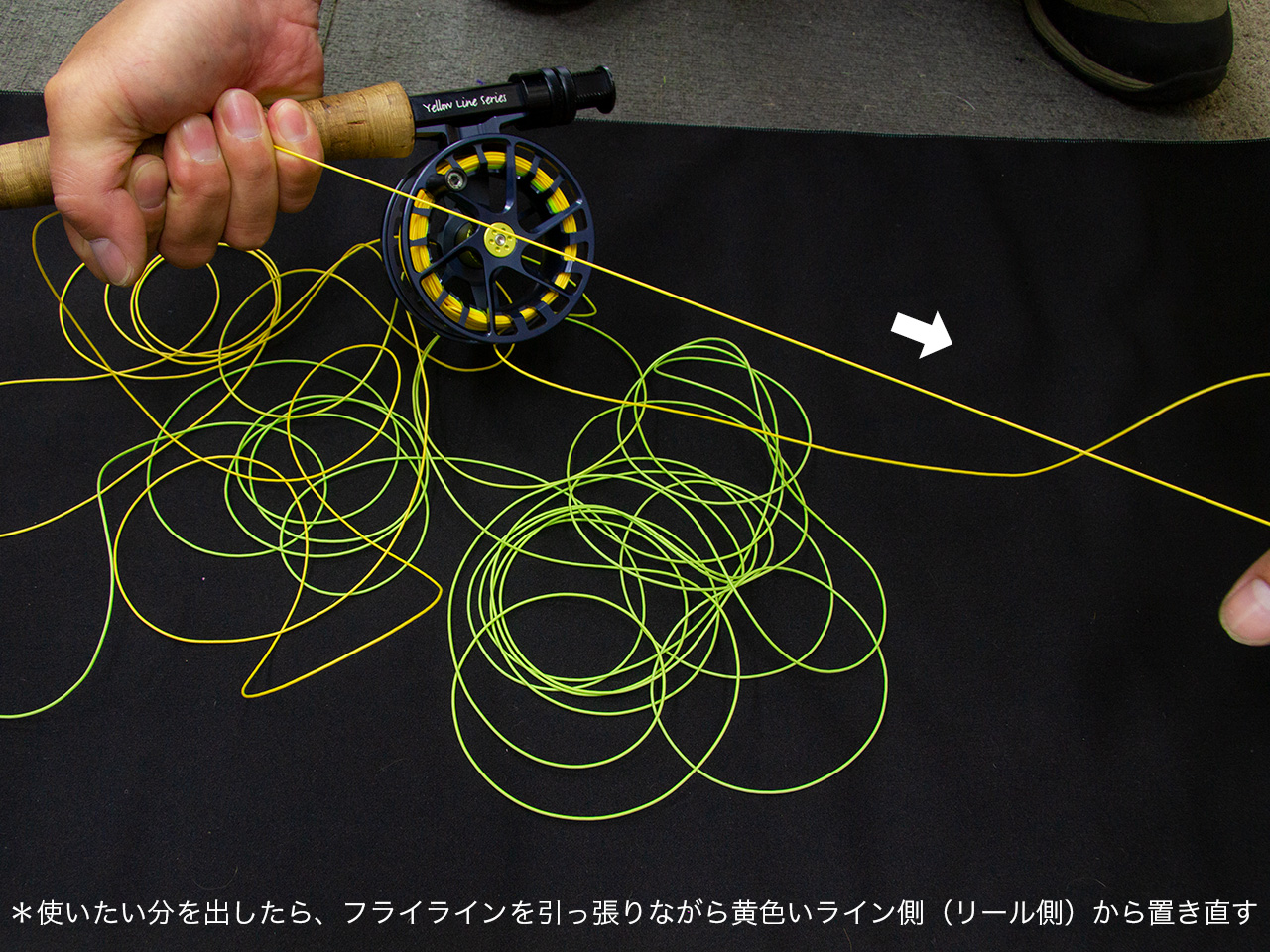

つまりはこのまま左方向へラインが引っ張られるわけですから、グリーンのラインの上に黄色いラインが乗っかっている訳ですから、軽い黄色い部分を引っ掛けてガイド方向へ持っていてしまいます。その為、いきなりキャスティングを始めようとするとラインは絡まる訳です。

つまりはこのまま左方向へラインが引っ張られるわけですから、グリーンのラインの上に黄色いラインが乗っかっている訳ですから、軽い黄色い部分を引っ掛けてガイド方向へ持っていてしまいます。その為、いきなりキャスティングを始めようとするとラインは絡まる訳です。

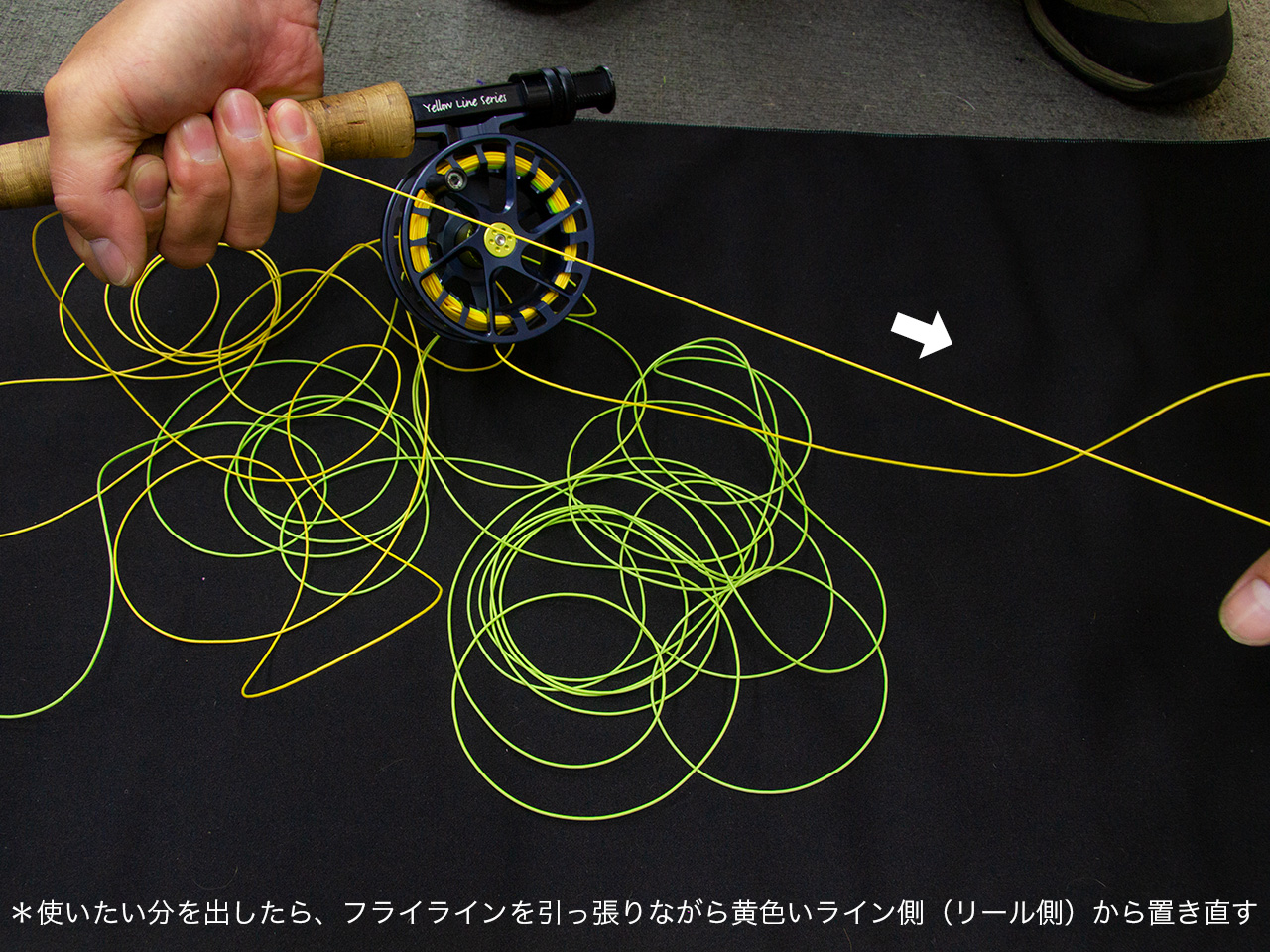

最初に引き出す時にラインを引っ張りながら出す人もいますが、一度出したラインはひっくり返す必要があるので、引っ張りながら置き直す事をお勧めします。置き直すという意味は、リールに近い側(上に乗っているライン)からもう一度ラインをたぐり、別の近くの場所へラインを置き直すという意味です。

最初に引き出す時にラインを引っ張りながら出す人もいますが、一度出したラインはひっくり返す必要があるので、引っ張りながら置き直す事をお勧めします。置き直すという意味は、リールに近い側(上に乗っているライン)からもう一度ラインをたぐり、別の近くの場所へラインを置き直すという意味です。

これが起き直した状態。わかりにくいですが全部置き直すと、今度はグリーンのラインが上になり、黄色いランニングライン(道糸)が下になります。これで準備OK。この動作をリールからラインを出す度に最初の一回だけ行えば、常にグリーンが上で道糸が下になります。つまりは上の糸(グリーン)の方から飛ぶ訳ですから、ラインが絡みません。このブログを読んだ後はきっと実践してみたくなる筈ですよ。特に今までモノフィラのランニングラインを使っていた人はイライラが50%以上解消される筈です(残りの50%はいくら引っ張っても元に戻ってしまう古いランニングラインと、キンク(折れた場所)が引っ掛かってしまうライン。あるいは極度に寒い時期にモノフィラを使うと、引っ張ってもコイル癖が取りづらく、絡む事があります)。

これが起き直した状態。わかりにくいですが全部置き直すと、今度はグリーンのラインが上になり、黄色いランニングライン(道糸)が下になります。これで準備OK。この動作をリールからラインを出す度に最初の一回だけ行えば、常にグリーンが上で道糸が下になります。つまりは上の糸(グリーン)の方から飛ぶ訳ですから、ラインが絡みません。このブログを読んだ後はきっと実践してみたくなる筈ですよ。特に今までモノフィラのランニングラインを使っていた人はイライラが50%以上解消される筈です(残りの50%はいくら引っ張っても元に戻ってしまう古いランニングラインと、キンク(折れた場所)が引っ掛かってしまうライン。あるいは極度に寒い時期にモノフィラを使うと、引っ張ってもコイル癖が取りづらく、絡む事があります)。