„ā§„É≥„Éó„ɨ„ÉÉ„ā∑„Éß„É≥„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„Āč„Ā©„ĀÜ„Āč„ĀĮ„Āč„Ā™„āäśÄ™„Āó„ĀĄ„Āģ„Āß„ÄĀÁßĀ„ĀĆ„ā¶„ā£„É≥„āĻ„Éą„É≥Ś•Ĺ„Āć„Ā†„Ā®„ĀĄ„ĀÜšļč„āíŚä†ŚĎ≥„Āó„Ā¶Ť©ĪŚć䌹܄ĀߍĀě„ĀĄ„Ā¶„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄÔľąŚ•Ĺ„Āć„Ā™Ť©Ī„ĀĮťē∑śĖá„Āę„Ā™„āä„Āĺ„ĀôԾȄÄā

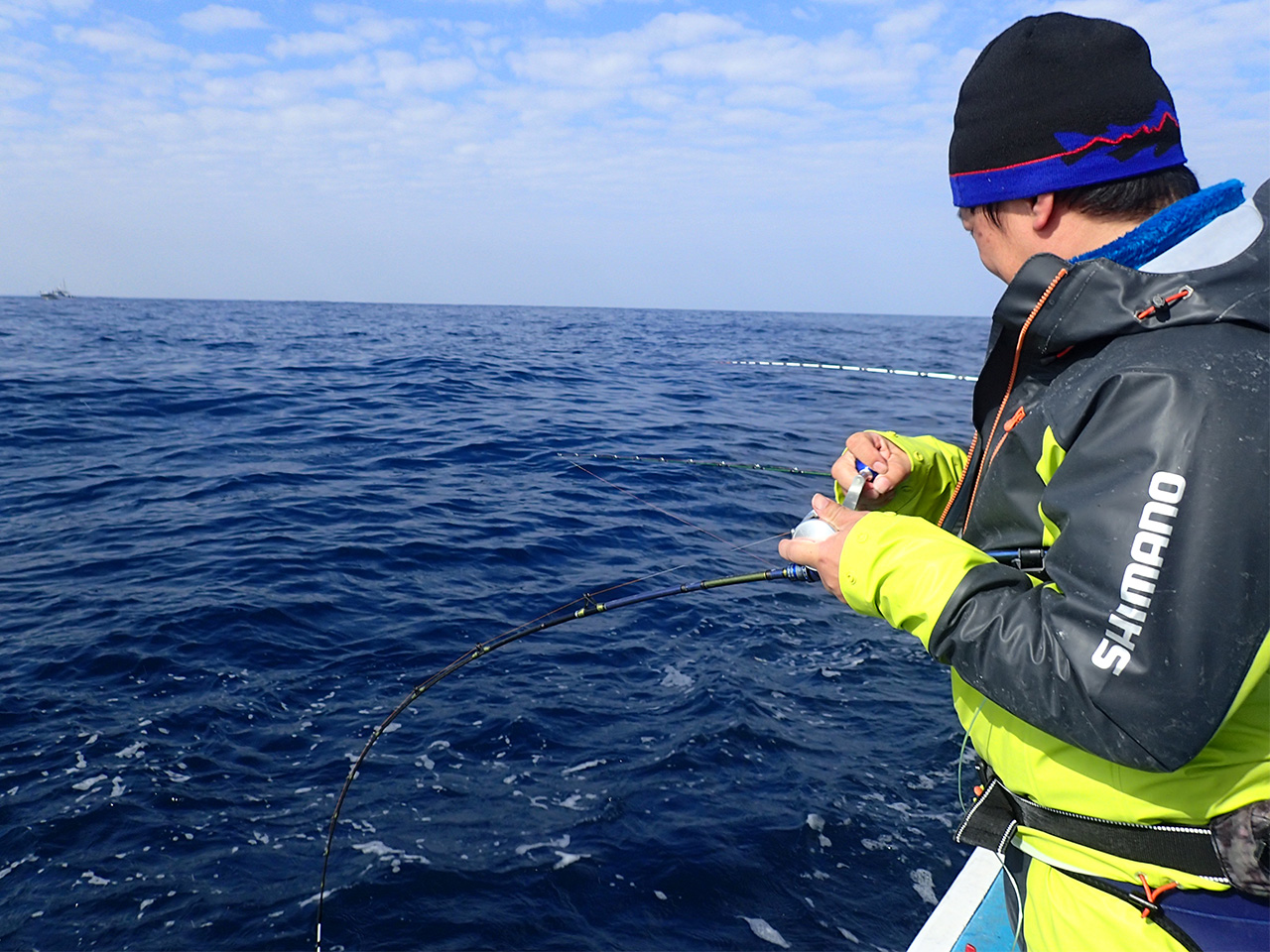

„ā¶„ā£„É≥„āĻ„Éą„É≥„ĀĆ„āĹ„Éę„Éą„ā¶„ā©„Éľ„āŅ„Éľ„Éú„É≠„É≥„É≠„ÉÉ„ÉČ„āíšłĖ„ĀęťÄĀ„āäŚáļ„Āó„Ā¶„Āč„āČ„ÄĀŚÖ®„Ā¶„Āģ„ÉĘ„Éá„Éę„āíšĹŅ„Ā£„Ā¶„Āć„ĀüÁßĀ„Äā„Ā©„āď„Ā™„Āę„Éí„ā§„ā≠Áõģ„Āꍶč„Ā¶„āāśĪļ„Āó„Ā¶Ť§í„āĀ„āČ„āĆ„Ā™„ĀĄÁęŅ„ĀĆťĀéŚéĽ„Āę„Āā„āä„Āĺ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀśČĻŚą§„ĀģŤ©Ī„ĀĮ„Ā§„Āĺ„āČ„Ā™„ĀĄ„Āģ„Āߌćīšłč„ÄāÁßĀ„ĀĆťĀéŚéĽ„Āģ„ā∑„É™„Éľ„āļ„Āß„Āäśįó„ĀęŚÖ•„āä„Ā†„Ā£„Āü„Āģ„ĀĮBoron II Mx„ā∑„É™„Éľ„āļ„Āč„Ā™„Äā„Āď„Āģ„ÉĘ„Éá„Éę„ĀĮG„Éę„Éľ„Éü„āĻ„ĀģNRX„ā∑„É™„Éľ„āļ„Āę„āą„ĀŹšľľ„Ā¶„ĀĄ„āč„āĘ„āĮ„ā∑„Éß„É≥„Āß„ÄĀś•Ķ„āĀ„Ā¶„Éē„ā°„Éľ„āĻ„Éą„āĘ„āĮ„ā∑„Éß„É≥„Āß„Āā„āä„Ā™„ĀĆ„āČ„ÉÜ„ā£„ÉÉ„Éó„ĀĆ„ĀäŤĺ쌥ĄĀô„āč„Āģ„Āß„É©„ā§„É≥„ĀģšĻó„āä„ĀĆťĚ쌳ł„Āę„āŹ„Āč„āä„āĄ„Āô„ĀĄ„É≠„ÉÉ„ÉČ„Āß„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„āĆ„ĀęŚä†„Āą„Ā¶„Éę„Éľ„Éü„āĻ„āą„āä„āā„Āö„Ā£„Ā®ŤĽĹ„ĀĄ„Āß„Āô„Āč„āČ„Éź„É©„É≥„āĻ„āā„Ā®„Ā¶„āāŤČĮ„Āč„Ā£„Āü„Āģ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„Āģ„ÉĘ„Éá„Éę„ĀĮ4ŚĻī„ĀĽ„Ā©Á∂ö„Āć„ÉĘ„Éá„Éę„ÉĀ„āß„É≥„āł„Āę„Äā

„ĀĚ„Āģ„ÉĘ„Éá„Éꚼ•Ś§Ė„Āę„āĹ„Éę„Éą„ā¶„ā©„Éľ„āŅ„Éľ„É≠„ÉÉ„ÉČ„ĀĮŤČ≤„ÄÖ„Ā®Ś£≤„āČ„āĆ„Ā¶„Āĺ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀ„Ā©„āĆ„āā„ÉÜ„ā£„ÉÉ„Éó„ĀĆÁ°¨„ĀŹŚÖ®šĹďÁöĄ„Āęśõ≤„ĀĆ„āčÁāĻ„ĀĆšĹēŚá¶„Āę„Āā„āč„Āģ„Āč„āŹ„Āč„āČ„Ā™„ĀĄšłášļļŚźĎ„ĀĎ„Āė„āÉ„Ā™„ĀĄ„ā∑„É™„Éľ„āļ„ĀĆŚ§ö„Āč„Ā£„Āüśįó„ĀĆ„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Ā™„Āģ„Āß„ÉŹ„Éľ„Éü„ÉÉ„ÉąÁöĄ„Āę„āā„āĹ„Éę„Éą„ÉĘ„Éá„Éę„ĀĮ„Āā„Āĺ„āäŚČćťĚĘ„Āęśäľ„Āē„Āö„ÄĀ„ÄĆ„āĮ„āĽ„ĀĆ„Āā„āč„É≠„ÉÉ„ÉČ„ĀĮÁßĀ„Ā†„ĀĎšĹŅ„Ā£„Ā¶„āĆ„Āį„ĀĄ„ĀĄ„Āč„Äā„ÄćÁöĄ„Ā™śČĪ„ĀĄ„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āü„Āģ„ĀĆšĽä„Āĺ„Āß„Āģ„ÉŹ„Éľ„Éü„ÉÉ„Éą„Äā

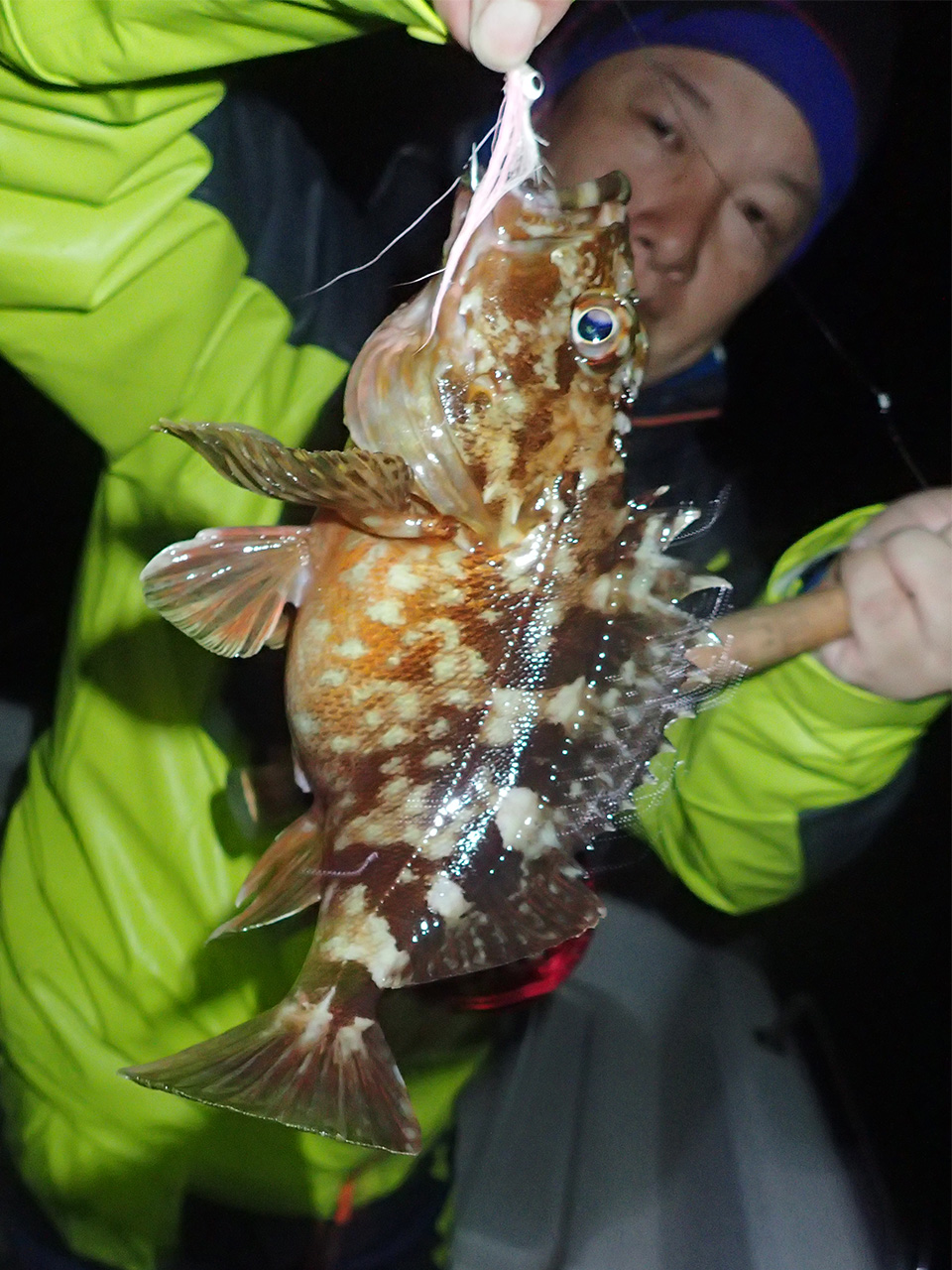

„Āó„Āč„ĀóšĽäŚõě„Āģ„ā®„āĘ„ÉĽ„āĹ„Éę„Éą„ĀĮ„Āč„Ā™„āä„Äé„ɧ„Éź„ā§„ÄŹ„Āß„Āô„Äā„ĀĄ„āĄ„ÄĀšĽä„Āĺ„Āß„Āģ„ā¶„ā£„É≥„āĻ„Éą„É≥„ÉĽ„āĹ„Éę„Éą„ÉĽ„É≠„ÉÉ„ÉČŚŹ≤šłäšłÄÁē™šĹŅ„ĀĄ„āĄ„Āô„ĀĄ„Ā®śĖ≠Ť®Ä„Āó„Ā°„āÉ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

„Āď„Āģ„ā∑„É™„Éľ„āļ„ĀĮ„É®„Éľ„É≠„ÉÉ„ÉĎ„Āģ„Éē„ā£„ÉÉ„ā∑„É≥„āį„ā∑„Éß„Éľ„Āß„Āā„āčEFTTEX2018„Āę„Ā¶„Éď„āł„āŅ„ÉľŤ≥ěÔľąśĚ•Ś†īŤÄÖ„ĀĆśĪļ„āĀ„āčŤ≥ěԾȄāí„Ā®„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Ā°„Ā™„ĀŅ„Āę„Éē„É©„ā§„É≠„ÉÉ„ÉČŤ≥ě„ĀĮTFO„Āģ„āĘ„āĮ„ā∑„ā™„Ɇ„ÉĽ„āĻ„ā§„ÉÉ„ÉĀ„Āß„ĀôÔľąŚĺĆśó•„Āď„ĀģŤ©Ī„āāśõł„Āć„Āĺ„ĀôԾȄÄāśĚ•Ś†īŤÄÖ„ĀĆśĪļ„āĀ„ĀüŤ≥ě„āí„ā®„āĘ„āĹ„Éę„Éą„ĀĆŚŹĖ„Ā£„Āü„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĮ„ÄĀšĹē„Āģ„Āó„ĀĆ„āČ„ĀŅ„āā„Ā™„ĀŹÁīĒÁ≤č„Āꚳ蹨„ĀģÁöÜ„Āē„āď„ĀĆś¨≤„Āó„ĀĄ„Ā®śÄĚ„Ā£„Āü„āā„Āģ„Āß„Āô„Āč„āČ„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„Ā†„ĀĎÁöÜ„Āē„āď„ĀĆÁĶ∂Ť≥õ„Āó„Āü„ÉĘ„Éá„Éę„Āß„Āô„Äā

„É≠„ÉÉ„ÉČ„Āģ„āĘ„āĮ„ā∑„Éß„É≥„āíÁį°Śćė„ĀꍮĄĀÜ„Ā®„ÄĀ„ā¶„ā£„É≥„āĻ„Éą„É≥„Éó„É©„āĻ„āí„Éě„ā§„Éę„ÉČ„Āę„Āó„ĀüśĄü„Āė„ÄāŚÖ®šĹď„Āģ„ÉÜ„Éľ„ÉĎ„Éľ„ĀĮ„Éó„É©„āĻ„Āęšľľ„Ā¶„ĀĄ„Ā¶„ÉÜ„ā£„ÉÉ„Éó„ĀĮťáéśöģ„Ā£„Āü„ĀĄŚ§™„Āē„āíśĆĀ„Ā§„Āģ„ĀĮ„ā¶„ā£„É≥„āĻ„Éą„É≥„āČ„Āó„Āē„Äā„É©„ā§„É≥Ťć∑ťáć„ĀĆŚįĎ„Ā™„ĀĄśģĶťöé„Āß„ĀĮ„āĽ„āę„É≥„ÉČ„āĽ„āĮ„ā∑„Éß„É≥„ĀģÁúü„āďšł≠„Āź„āČ„ĀĄ„Āč„āČŚįĎ„Āóśõ≤„ĀĆ„āäŚßč„āĀ„Āĺ„Āô„Äā„É©„ā§„É≥„ĀĆšĻó„Ā£„Ā¶Ťć∑ťáć„ĀĆŚ§ß„Āć„ĀŹśéõ„Āč„āč„Ā®„ĀĚ„Āģśõ≤„ĀĆ„āčÁāĻ„ĀĮŚįĎ„Āó„Éź„ÉÉ„ÉąŚĀī„Āłšłč„ĀĆ„āä„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„āĆšĽ•ťôć„ĀĮ„É≠„ÉÉ„ÉČŚÖ®šĹď„ĀĆ„Āó„Ā™„ā蜥ü„Āė„Āß„Éź„ÉÉ„Éą„ĀĆ„ā¨„ÉĀ„ā¨„ÉĀ„Ā™„ā§„É°„Éľ„āł„ĀĮŚŹó„ĀĎ„Āĺ„Āõ„āď„Äā„ĀĚ„āĆ„Ā®„ā≥„Éę„āĮ„āį„É™„ÉÉ„Éó„ĀģŤ≥™„ĀĮŚ§ßśČč„Éē„É©„ā§„É°„Éľ„āę„Éľ„Āß„ĀĮ„ÉÄ„É≥„Éą„ÉĄ„ÄĀ„ā¶„ā£„É≥„āĻ„Éą„É≥Á§ĺ„ĀģŤ≥™„ĀĮŤČĮ„ĀŹ„ā≥„Éę„āĮ„ĀĆś≤ą„ĀŅŤĺľ„āÄ„Āď„Ā®„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā

„É≠„ÉÉ„ÉČ„ĀĮ„āą„ĀŹśõ≤„ĀĆ„āč„ĀĎ„āĆ„Ā©„ÄĀŚĺ©ŚÖÉŚäõ„ĀĆ„Ā®„Ā¶„āāśó©„ĀŹŚŹćÁôļŚäõ„ĀĆśó©„ĀŹŚĺó„āČ„āĆ„ā蜥ü„Āė„Āß„ÄĀ„É≠„ÉÉ„ÉČ„ĀĆśõ≤„ĀĆ„āč„Āģ„Āę„É©„ā§„É≥„āĻ„ÉĒ„Éľ„ÉČ„ĀĮšłä„ĀĆ„āčŚćįŤĪ°„Āß„Āô„ÄāšĽä„Āĺ„Āß„ĀģG„Éę„Éľ„Éü„āĻNRX„Āģśßė„Ā™„É≠„ÉÉ„ÉČ„ĀĮ„āĽ„āę„É≥„ÉČ„Āä„āą„Ā≥„Éź„ÉÉ„Éą„āĽ„āĮ„ā∑„Éß„É≥„ĀĮ„Éď„āĮ„Ā®„āā„Āó„Ā™„ĀĄšĽ£„āŹ„āä„Āę„É≠„ÉÉ„ÉČ„Āģ„ÉĖ„ɨ„āíśúÄŚįŹťôź„ĀęśäĎ„Āą„ÄĀśČ蝶Ė„ĀģŚľ∑„ĀĄšļļ„ĀĆśõ≤„Ā팹á„Ā£„Ā¶ťĀ†śäē„Āô„āč„É≠„ÉÉ„ÉČ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ„Āď„Āģ„ā®„āĘ„āĹ„Éę„Éą„ĀĮ„ĀĚ„āď„Ā™ťá£„āäšļļŚĀī„ĀģŤ≤†śčÖ„Ā™„Ā©śĄü„Āė„Āö„āĻ„ÉÉ„Ā®ŤĽĹ„ĀŹť£õ„āď„Āß„ĀĄ„ĀŹŚćįŤĪ°„Āß„Āô„Äā

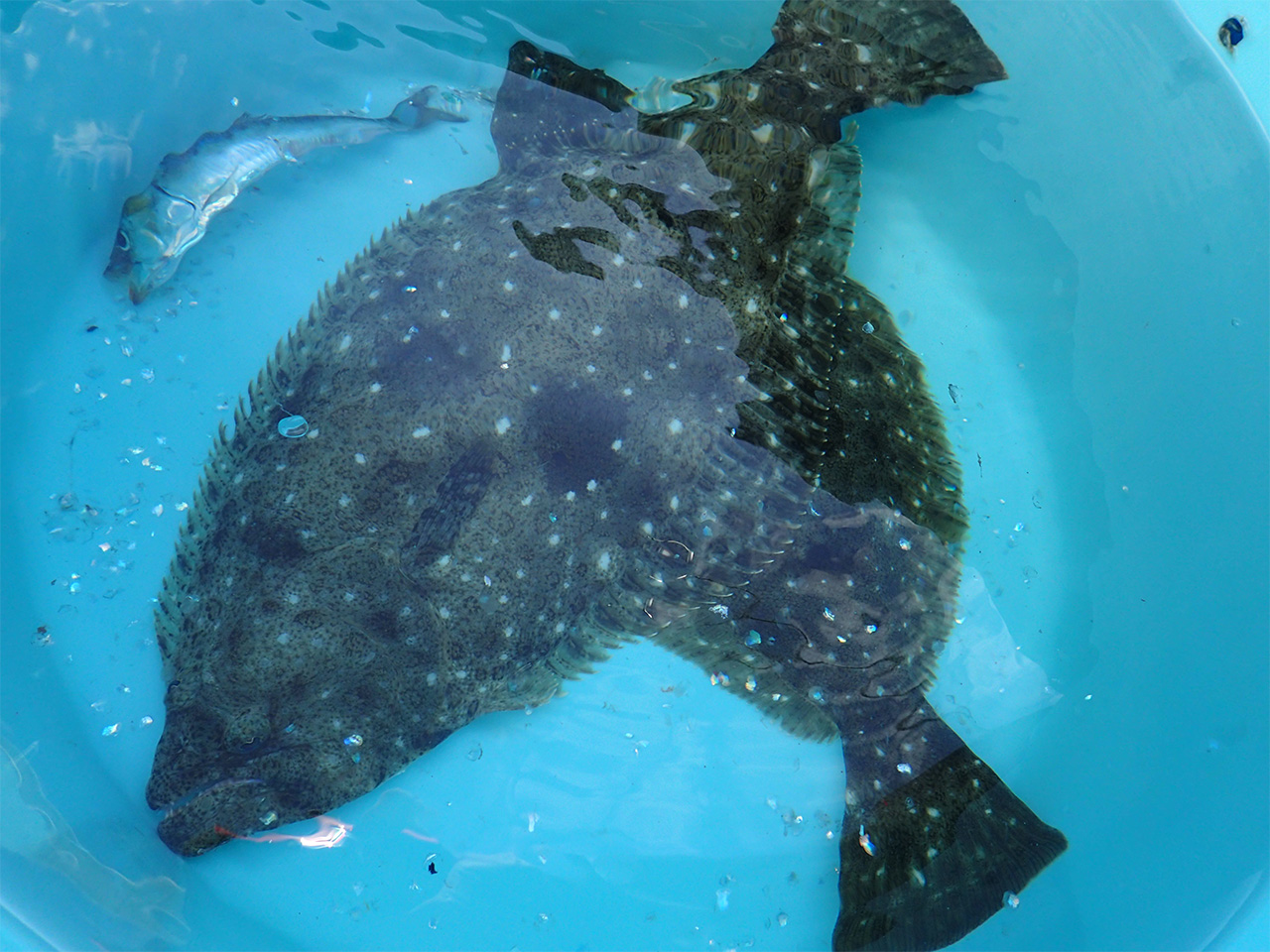

Śģü„ĀĮÁßĀ„ĀģťĖ茏£šłÄÁē™„Āģ„ā§„É≥„Éó„ɨ„ā∑„Éß„É≥„ĀĮ„ÄĆšĹē„Ā†„ÄĀ„Éó„É©„āĻ„āą„āäŤč•ŚĻ≤śüĒ„āČ„Āč„ĀŹ„Āó„Āü„Ā†„ĀĎ„Āė„āÉ„āď„Äā„Äć„Ā®śÄĚ„Ā£„Āü„Āģ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀŚģüťöõ„Āę„É™„Éľ„Éę„āí„āĽ„ÉÉ„Éą„Āó„Āüśôā„Āģ„Éź„É©„É≥„āĻ„ĀĮ„Éó„É©„āĻ„Ā®„ĀĮśĮĒ„ĀĻÁČ©„Āę„Ā™„āČ„Āö„ÄĀśĆĮ„āäśäú„ĀĄ„Āüśôā„Āģśõ≤„ĀĆ„āäŚÖ∑Śźą„ĀĮśļļśĄõ„Āó„Āü„Éú„É≠„É≥IIIx908„āą„āä„ÉÜ„ā£„ÉÉ„Éó„ĀĆŚįĎ„Āó„Ā†„ĀĎÁ°¨„ĀĄÁ®čŚļ¶„Āß„ÄĀŚģüťöõ„Āģťá£„āä„Āß„Āģ„āģ„É£„ÉÉ„Éó„Āꍰ̜íÉ„ā팏ó„ĀĎ„Āüś¨°Á¨¨„Āß„Āô„Äā

„Ā°„Ā™„ĀŅ„Āę„ā∑„Éľ„Éź„āĻ„ĀߌźĆŤąĻ„Āó„Āü„ĀäŚģĘśßė„Āę„āāśĆĮ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āü„Ā†„Āć„Āĺ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀśĆĀ„Āü„Āõ„ĀüÁ쨝Ėď„ĀęÁôļ„Āó„ĀüŤ®ÄŤĎČ„ĀĮ„ÄĆ„ĀąÔľü„Āď„āĆ5Áē™„É≠„ÉÉ„ÉČ„Āė„āÉ„Ā™„ĀĄ„āď„Āß„Āô„ĀčÔľü„Äć„Ā®Ť®Ä„āŹ„āĆ„Āü„ĀĽ„Ā©„Éź„É©„É≥„āĻ„ĀĆŤČĮ„ĀĄ„Āģ„Āß„ÄĀšĽä„Āĺ„Āß„Āģ8Áē™„É≠„ÉÉ„ÉČŚŹ≤šłäśúÄ„āā„Éź„É©„É≥„āĻ„ĀĆŚŹĖ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

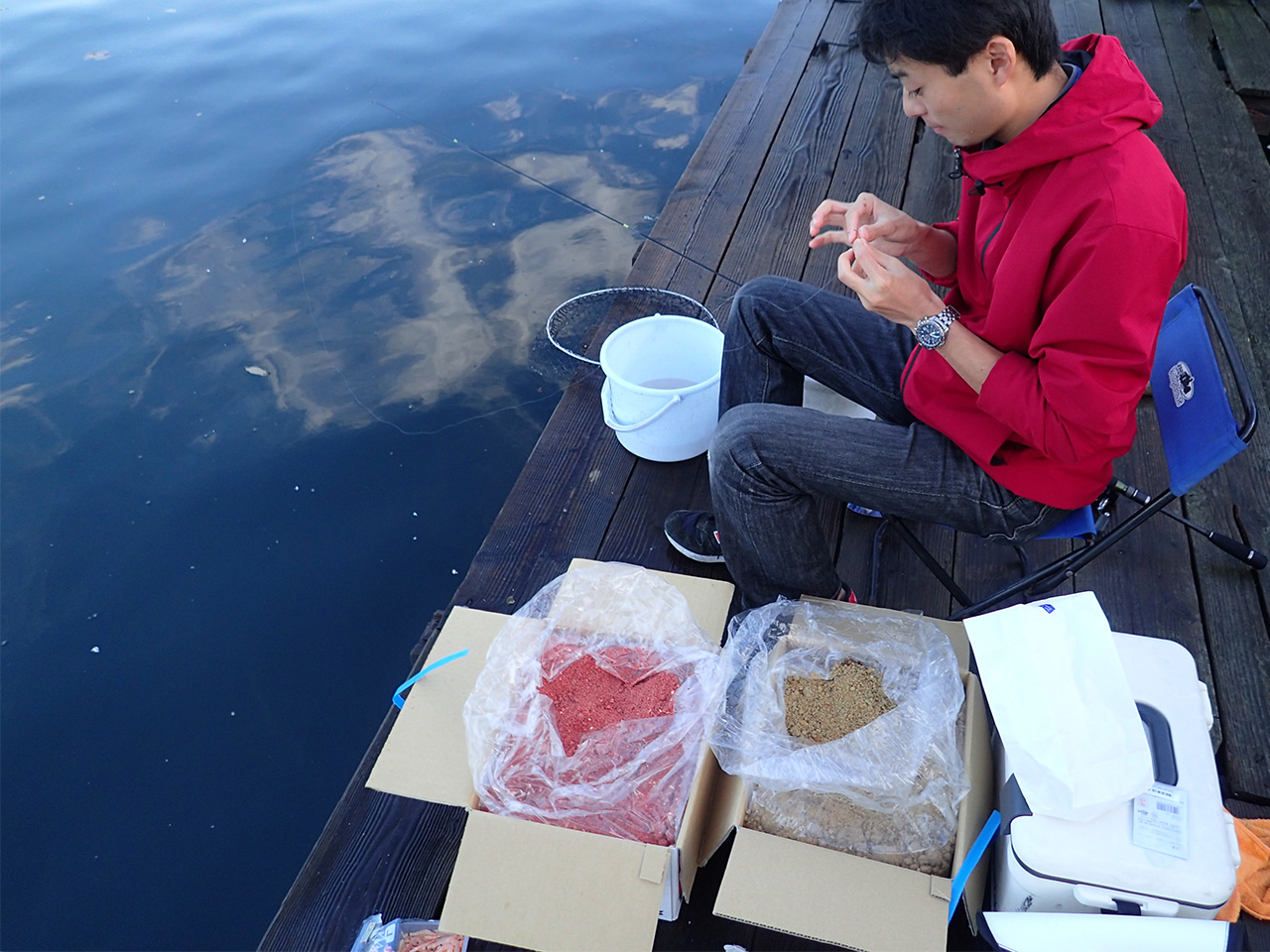

„Āē„Ā¶„ÄĀÁŹć„Āó„ĀŹ„ā¶„ā£„É≥„āĻ„Éą„É≥„Āģ„āĹ„Éę„Éą„Éú„É≠„É≥„ā퍧í„āĀ„Ā°„Āé„Ā£„ĀüŚĺĆ„Āę„ĀĮśįó„Āę„Ā™„āčÁāĻ„āāśõł„ĀĄ„Ā¶„Āä„Āć„Āĺ„Āô„Äāšĺ°ś†ľ„ĀęťĖĘ„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÉŹ„ā§„ā®„É≥„ÉČ„ÉĘ„Éá„Éę„Ā™„Āģ„ĀßšĽäŚõě„ĀĮ„āĻ„Éę„Éľ„Äā„ÉĖ„É©„É≥„āĮ„Āģ„ā≥„Éľ„ÉÜ„ā£„É≥„āį„ĀęťĖĘ„Āó„Ā¶„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀŚĪä„ĀĄ„ĀüÁßĀ„Āģ„É≠„ÉÉ„ÉČ„ĀĮšĽä„Āĺ„Āß„Āģ„ā¶„ā£„É≥„āĻ„Éą„É≥„āą„āä„āā„Éě„ÉÉ„ÉąśĄü„ĀĆ„Āā„āč„Āģ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ„Āď„āĆ„ĀĮ„Āď„Āģ„É≠„ÉÉ„ÉČ„ĀģÁČĻŚĺī„Ā™„Āģ„Āč„Ā™Ôľü„ÄÄšĽĖ„Ā®śĮĒ„ĀĻ„āč„āā„Āģ„ĀĆ„Ā™„ĀĄ„Āģ„Āß„āŹ„Āč„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā„ĀĚ„āĆ„Ā®„ÉĖ„É©„É≥„āĮ„Āģťáéśöģ„Ā£„Āü„Āē„ĀĮśÖ£„āĆ„ĀüÁßĀ„Āę„ĀĮšĹē„ĀģťĀēŚíĆśĄü„āā„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„ĀĆ„ÄĀŚąĚ„āĀ„Ā¶śČč„Āę„Āô„āčšļļ„ĀĮśĆĀ„Ā§ŚČć„Āę„ĀĚ„Āģ„ÉÜ„ā£„ÉÉ„Éó„ĀģŚ§™„Āē„Āč„āČťáć„ĀĚ„ĀÜ„Ā™„ā§„É°„Éľ„āł„āíśĆĀ„Ā§„Āß„Āó„āá„ĀÜÔľąŚģüťöõ„Āę„ĀĮŤĽĹ„ĀĄ„Āß„ĀôԾȄÄā„Āā„Ā®„ĀĮ„ā¶„ā£„É≥„āĻ„Éą„É≥„Ā™„Āģ„Āß„ÄĀ„āį„É™„ÉÉ„Éó„ĀģÁõīŚĺĄ„ĀĮ„ĀĚ„āĆÁ®čŚ§™„ĀŹ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā„Ā™„Āģ„Āß„ÄĀśČč„ĀĆ„Éá„āę„ā§šļļ„Āę„ĀĮŚįŹśĆĮ„āä„Āꜥü„Āė„āč„Āč„āā„Āó„āĆ„Āĺ„Āõ„āď„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„É≠„ÉÉ„ÉČ„ĀęÁôĖ„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Āč„āČ„ÄĀÁ饚ļļŚźĎ„Āć„Ā®„ĀĮŤ®Ä„Āą„Ā™„ĀĄ„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā

„ĀĄ„āĄ„ĀĀ„ÄĀšĻÖ„Āó„Ā∂„āä„ĀęÁÜĪ„ĀŹŤ™ě„āČ„Āõ„Ā¶„ĀĄ„Āü„Ā†„Āć„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āď„Āģ„ā§„É≥„Éó„ɨ„ÉÉ„ā∑„Éß„É≥„ā퍶č„Ā¶Ť≤∑„Āä„ĀÜ„Ā™„āď„Ā¶śÄĚ„āŹ„Ā™„ĀŹ„Ā¶ŤČĮ„ĀĄ„Āß„Āô„āą„ÄāšĽä„Āĺ„Āß„ā¶„ā£„É≥„āĻ„Éą„É≥„Āģ„āĹ„Éę„Éą„ā¶„ā©„Éľ„āŅ„Éľ„É≠„ÉÉ„ÉČ„Ā™„āď„Ā¶„ĀĽ„Ā®„āď„Ā©Ś£≤„āĆ„Ā¶„Ā™„Āč„Ā£„Āü„Āģ„Āß„ÄĀ„Āď„āĆ„Āč„āČ„āāÁßĀšłÄšļļ„ĀߌĮÜ„Āč„Āęś•Ĺ„Āó„ĀŅ„Āĺ„Āô„Āč„āČÔľąÁ¨ĎÔľČ