急に涼しくなった東京湾の風は一気に秋モード。各所でコノシロを食べるランカーシーバスの話が出てきたので、先だってまで南西諸島でボーンフィッシュを追い求めた3人組は、ランカー狙いのシーバス三銃士へとなる季節。狙うは夢のメーターオーバーで、3人の合計で2.5m超え。しかしまぁここ数年の私は何事もパッとせず燻り続けているので、まだ新しいフライパターンを巻く創作意欲が沸かない。なので昨年までに巻いたタガメンやらビースティチェンジャーをかき集めて、横浜の海に出ることになった。そういえば昨シーズンはハチマルサイズは一本も取ることが出来なかったんだよなぁ・・。

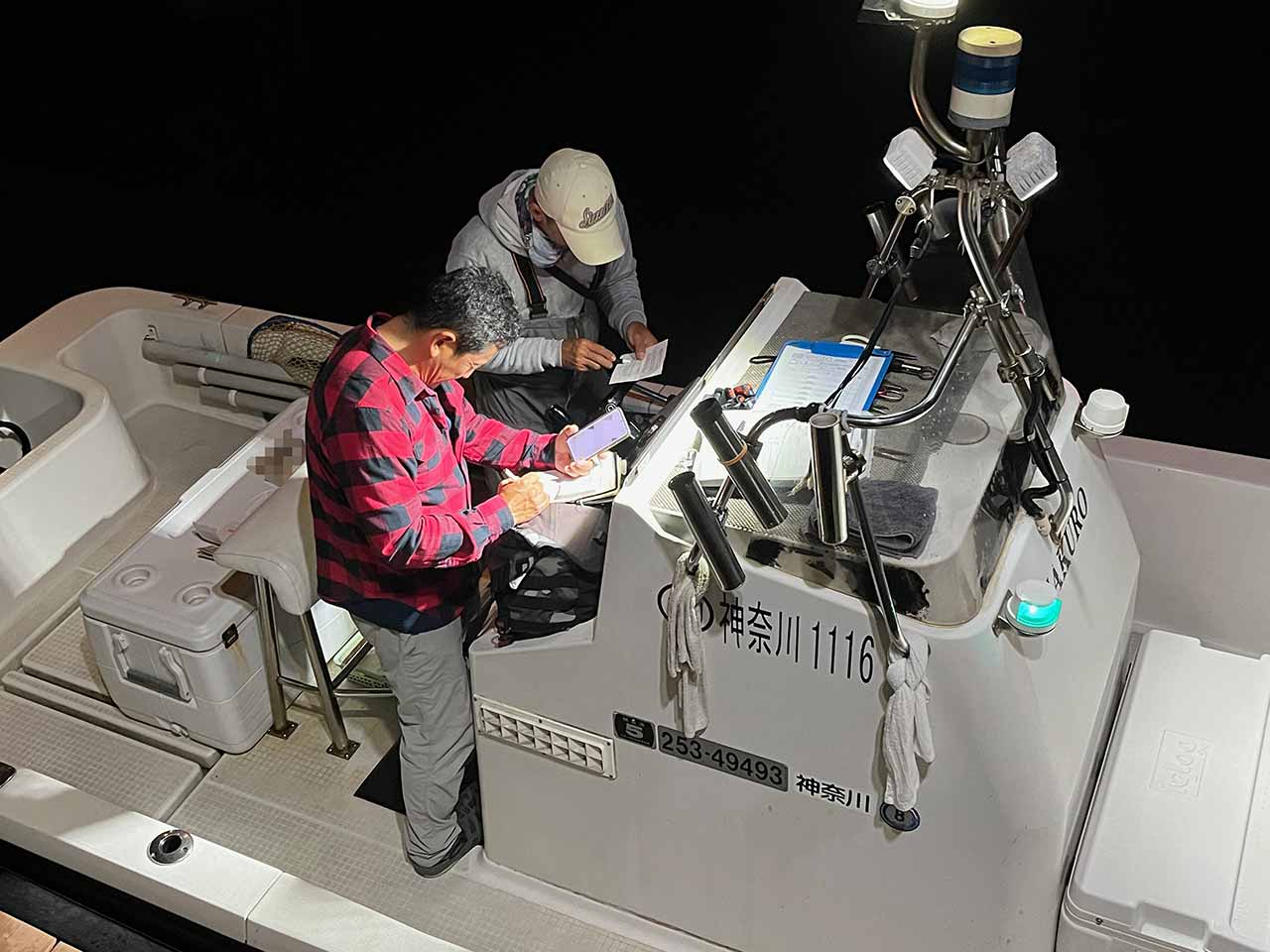

全てに対して弱気な釣行になってきた私は、20センチあるフライを出船時間内引き倒す一か八かの大物狙いに固執したくはない。今回は暗いうちにササっとシーバスをキャッチしてオデコを逃れ、夜が開けたらランカー狙いに徹するという、弱気な安全牌の設定で横浜港を出港することにした。

思惑通り夜の釣りは順調で、おぼろげな灯りの下でシーバスがボイルを繰り返し、タイミングよくキャストすれば、フローティングミノーは飛沫と共に水中へ引き込まれていく。うんうん、今宵は順調だな。

太陽が横浜の街並みに色を添え始めるのと同時に、水中ではコノシロがまとまり始まる。それに合わせてシーバスボートが各所からコノシロ絨毯を目指して集結するのである。

「は〜い、今日はシークロ得々セットの日、シーバスは時間内の釣り放題プランですから、じゃんじゃん釣ってくださいね〜。」とシークロの船長であるリュウちゃんがジョークを飛ばす。確かに釣りたい放題だけれど、トップウォーターを引き倒すランカー便はキャストを続けたところで、フライへアタックするシーバスは数えるほどしかない。したがってキャッチできる数は知れている。大きなフライを20投もすると疲労が蓄積。そして自分のフライに疑心暗鬼。真っ赤に映る魚群探知機は壊れているのではと疑ってみる。やがては今日は沈めた方が釣れるのでは、と思うのである。

今回シーバス三銃士の投げるフライは全員がタガメンで、それも私が新作を作るたびに古いものを彼らにあげるので、私が使うのが最新式。そして彼らはそれぞれ零号機と4号機あたりのタガメンを結び、ひたすら投げ続けていた。最初に口火を切ったのはタガメンの零号機を使ったM氏で、それは軽さを重視したモデル。私はというとバイトはあるものの、重さが乗るような強烈なコンタクトは無し。

ふむ、今日は上ではなく沈めた方が良いのではないかと思い始める私。船長のリュウちゃんが浮かせないと釣れないぞ、というのを無視してインターミディエイトのロッドを振り始めた途端、今度はタガメン4号機で後輩がナナゴー・オーバーをヒット。

「ほら〜、フローティングでしょう。インターなんて使うから釣れないんですよ〜。」とダメ出しされてしまった。

ロッドをもう一度フローティングタックルに持ち帰ると、また海は静まり返る。

やがて、「さあ皆さん、釣り放題の時間はあとひと流しで終了ですよ。」の声が掛かり、私だけがタガメンでキャッチする事ができず、終了と相成りました。

港へ向かう船の上で私は、今回釣れた大物は全て私が巻いたタガメンなんだと言い聞かせ、なんともやるせない寂しい帰港になりました。まぁ次回へのやる気スイッチが入ったから、よしとするかな。そんな昨日の様子は以下の写真の通り。お暇な方はご覧くださいまし。

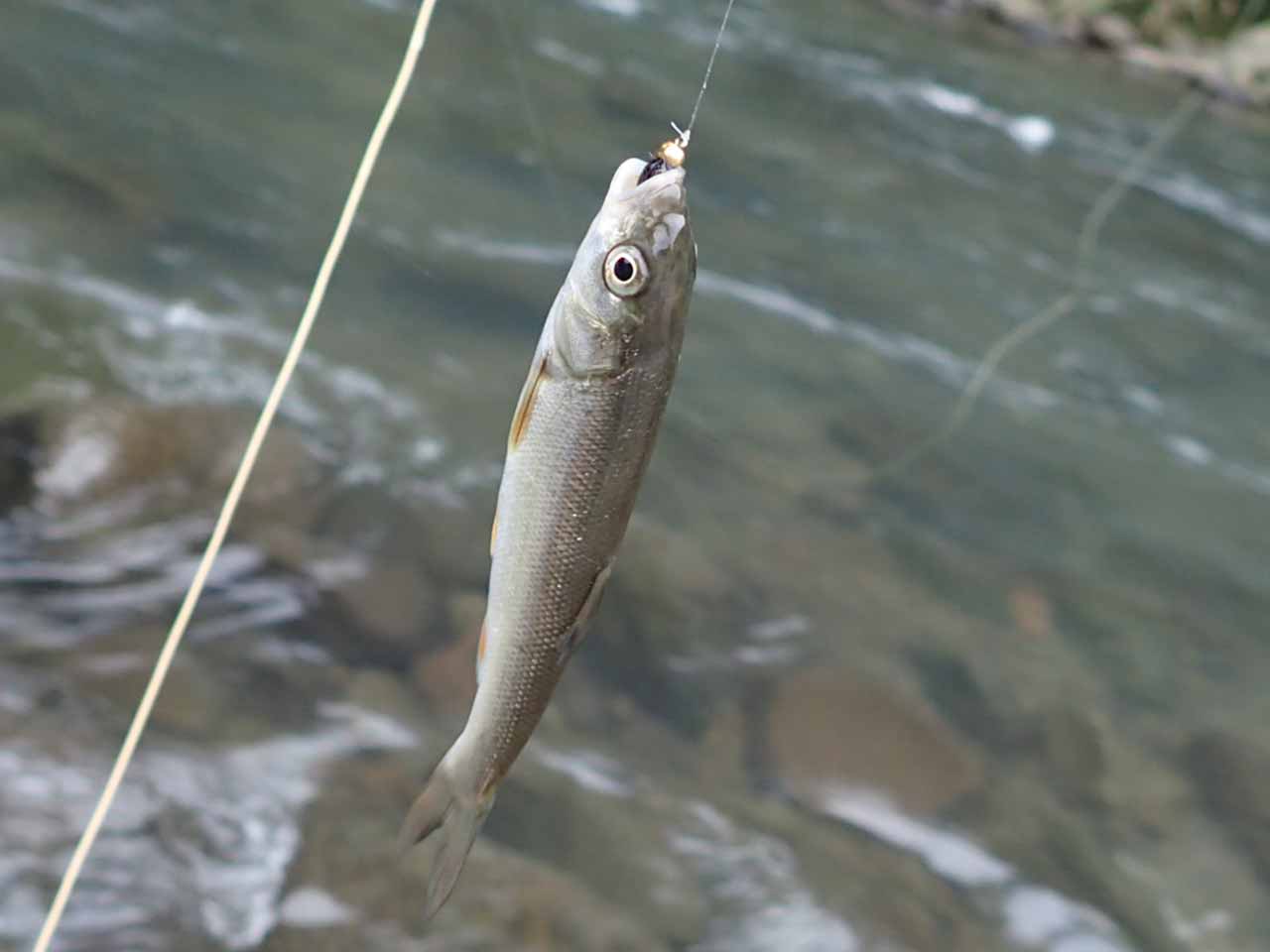

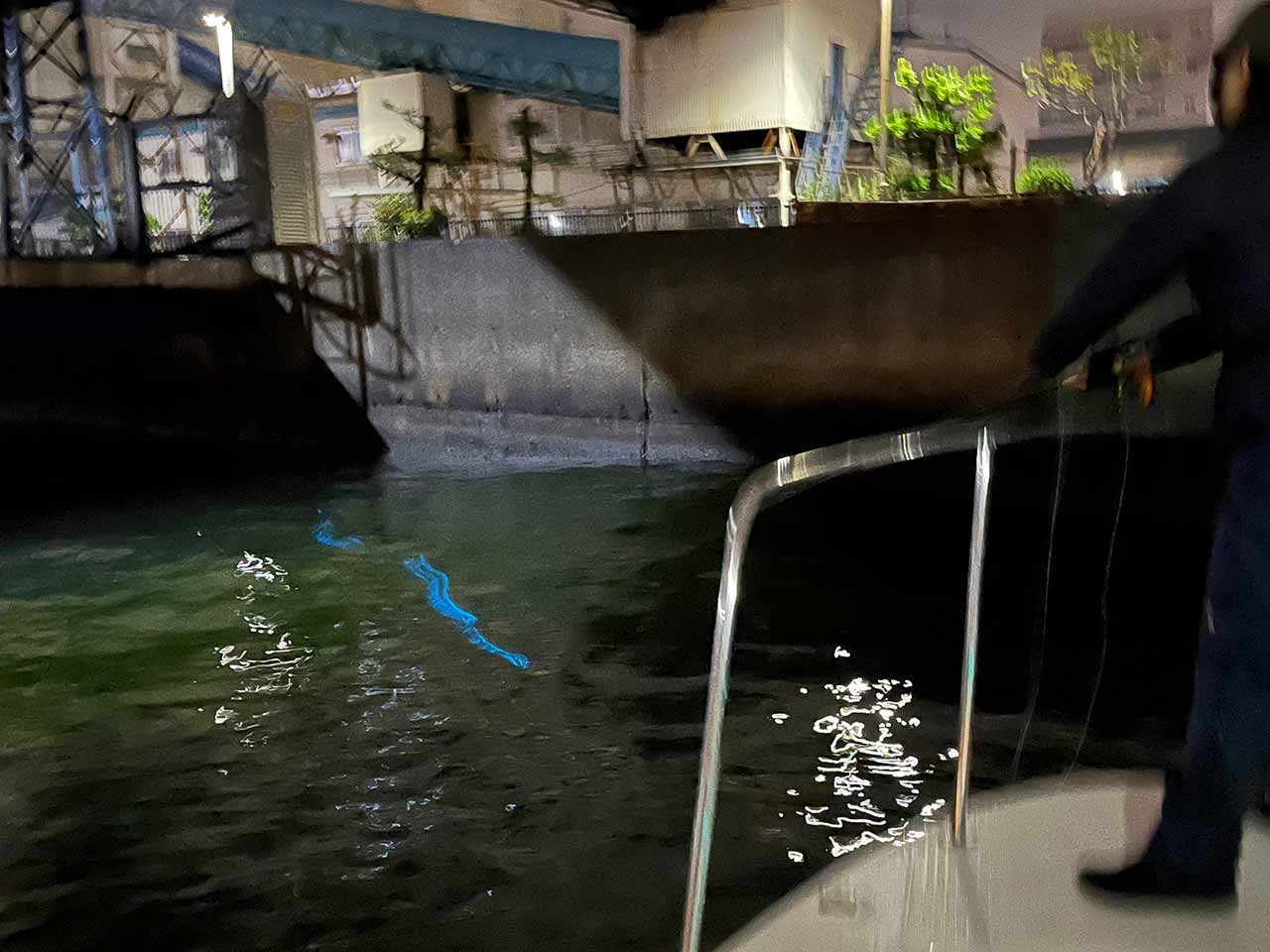

朝4時スタート時点では夜景の綺麗な横浜。水面を照らすオレンジ色の灯りの下にベイトが群がり、それを狙ってシーバスがボイルする。そのベイトサイズにフライを合わせ、ボイルのタイミングでキャストすると、シーバスは水面を破ってフローティングミノーを水中へ引きずり込む。

朝4時スタート時点では夜景の綺麗な横浜。水面を照らすオレンジ色の灯りの下にベイトが群がり、それを狙ってシーバスがボイルする。そのベイトサイズにフライを合わせ、ボイルのタイミングでキャストすると、シーバスは水面を破ってフローティングミノーを水中へ引きずり込む。

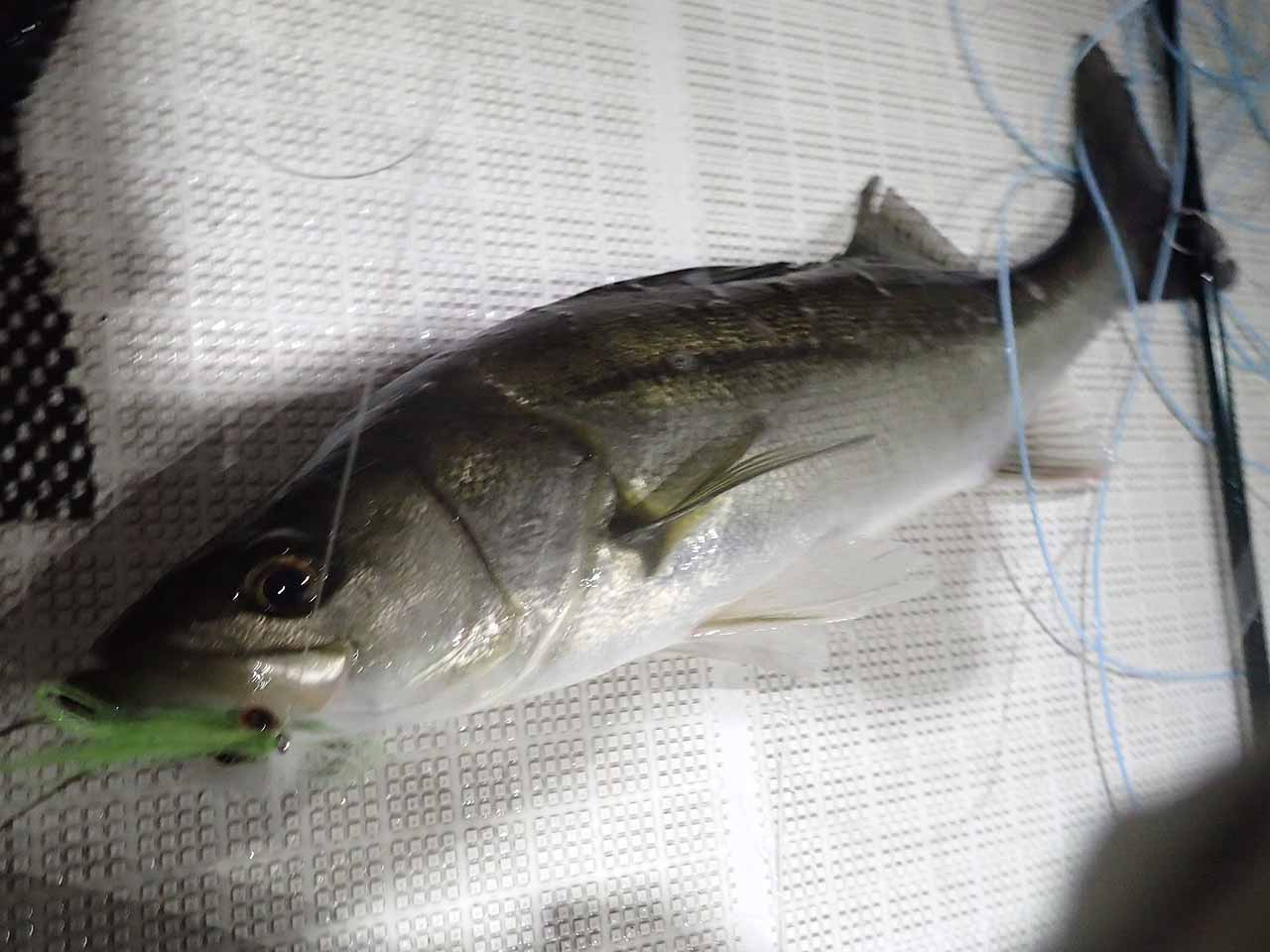

ポイントを運河から外海へ変えると、立派なヒラスズキがお目見え。南に多いヒラですが、温暖化と共に増え始めた気がします。

ポイントを運河から外海へ変えると、立派なヒラスズキがお目見え。南に多いヒラですが、温暖化と共に増え始めた気がします。

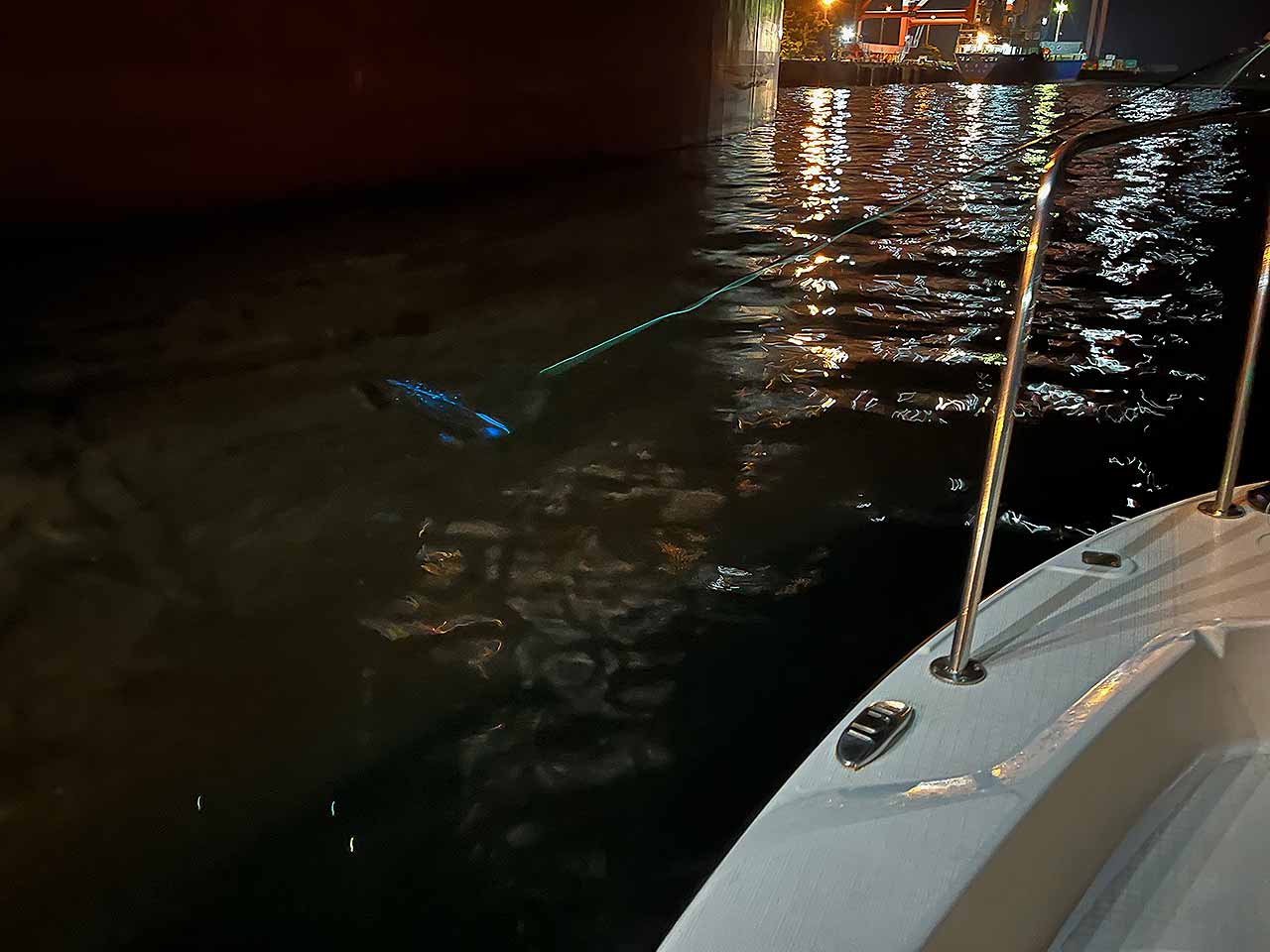

私は夜が明け切る前に隙間フェチのシーバスをゲット。エンリコミノーを使って、停泊する船の隙間を釣るのである。

私は夜が明け切る前に隙間フェチのシーバスをゲット。エンリコミノーを使って、停泊する船の隙間を釣るのである。

停泊する船の隙間は約30センチ。そのラバーバンパーと船の隙間の奥の奥へフライをキャストするという、難儀を要求される。

停泊する船の隙間は約30センチ。そのラバーバンパーと船の隙間の奥の奥へフライをキャストするという、難儀を要求される。

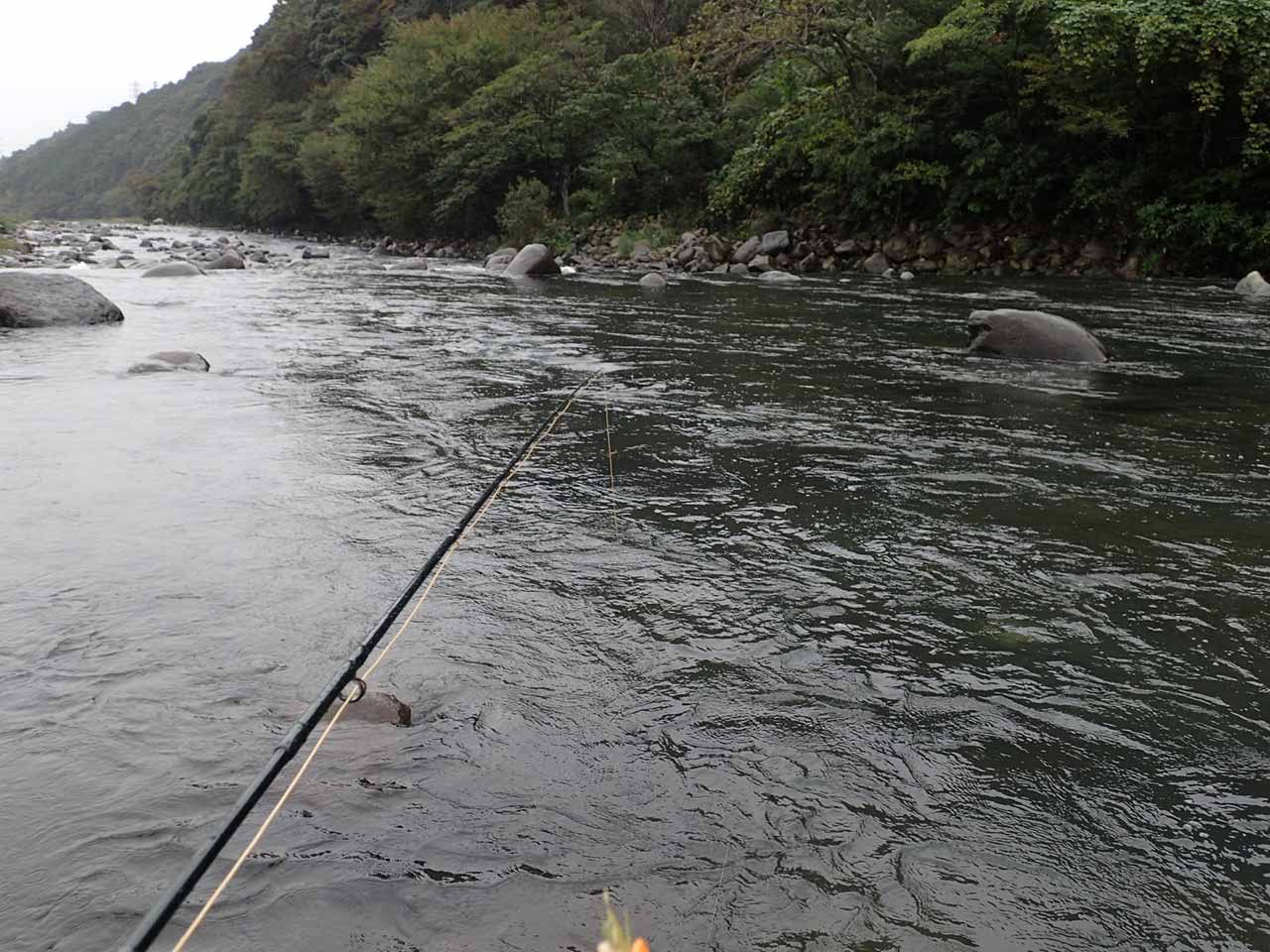

空がブルーに染まり始め、人工建造物が色を取り戻した頃に、「そろそろだな。」とコノシロが集まるポイントへ移動する。気の早いルアー船は暗いうちからそのポイントを陣取り、僕らはブリがそのコノシロを追いかけ回して水面が炸裂している頃に到着した。

空がブルーに染まり始め、人工建造物が色を取り戻した頃に、「そろそろだな。」とコノシロが集まるポイントへ移動する。気の早いルアー船は暗いうちからそのポイントを陣取り、僕らはブリがそのコノシロを追いかけ回して水面が炸裂している頃に到着した。

コノシロが群れている時期に使うフライは17〜23センチほど。ビースティチェンジャーやら、タガメンやら。とにかく大きくて、軽くて、シルエットがはっきりしているフライを日夜考えている。

コノシロが群れている時期に使うフライは17〜23センチほど。ビースティチェンジャーやら、タガメンやら。とにかく大きくて、軽くて、シルエットがはっきりしているフライを日夜考えている。

タガメン零号機でヒットしたランカー。このフライはとても軽くてシルエットがハッキリとしている。問題は水押しが弱い点。

タガメン零号機でヒットしたランカー。このフライはとても軽くてシルエットがハッキリとしている。問題は水押しが弱い点。

後輩はタガメン4号機?あたりのフライでヒット。すでにタガメの形から別の生き物になったタガメンはお茶目なフライになっていた時期。水によく噛んで頭だけが水面に出ている。いずれもジョイントフライなのだが、後ろボディのシルエットがハッキリとしないのがこのモデル。それが良いのか悪いのかは、私の中で迷走中。

後輩はタガメン4号機?あたりのフライでヒット。すでにタガメの形から別の生き物になったタガメンはお茶目なフライになっていた時期。水によく噛んで頭だけが水面に出ている。いずれもジョイントフライなのだが、後ろボディのシルエットがハッキリとしないのがこのモデル。それが良いのか悪いのかは、私の中で迷走中。

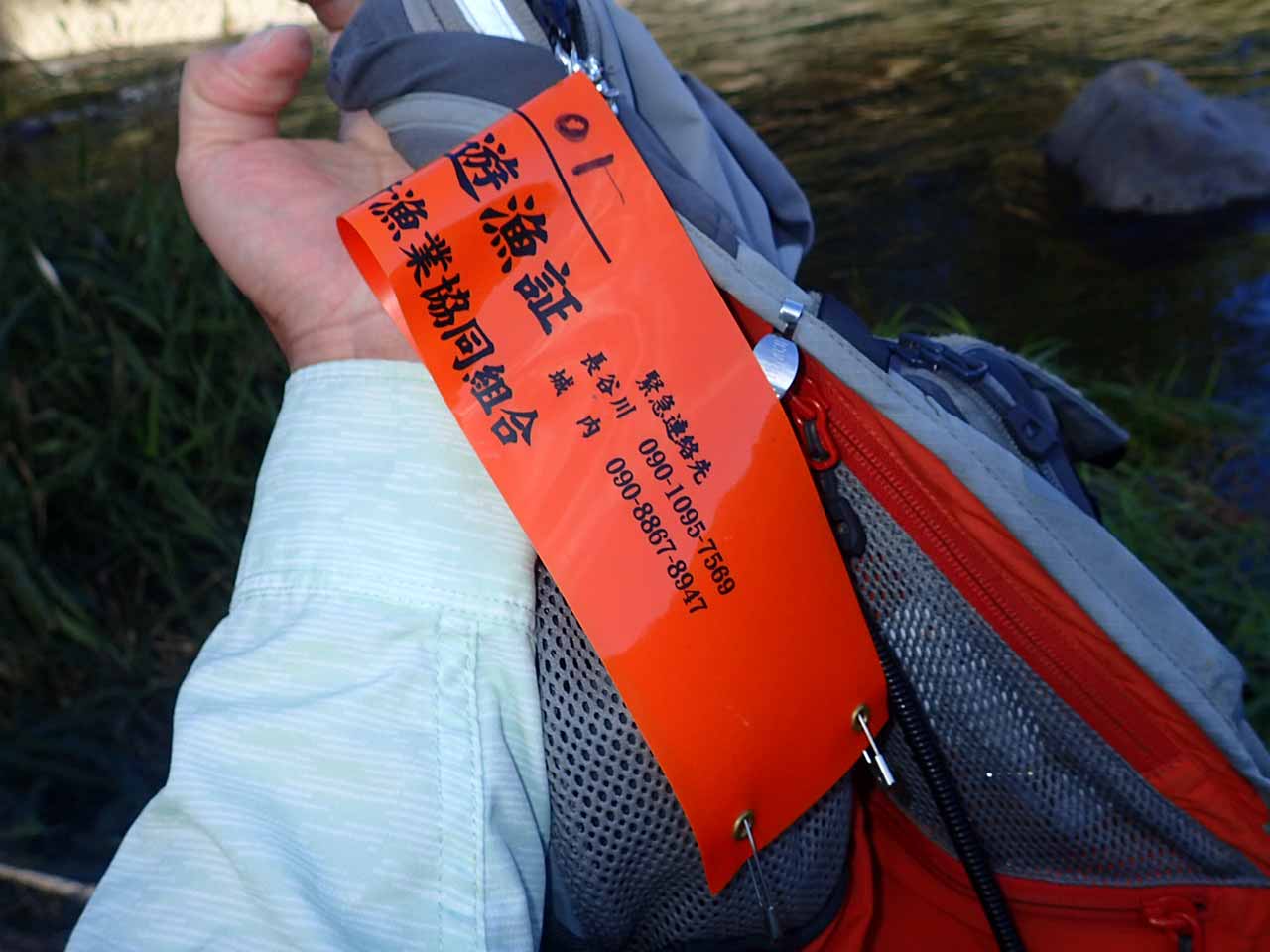

朝便へ出かける為に起きたのは朝2時。釣りを終えて家に付き1時間の仮眠をとった後、南西諸島の反省会と称した宴が始まったのが14時。写真を見てお分かりの通り、4軒もの梯子酒を楽しむおバカな輩。家まで歩いて帰った筈の私は睡眠不足で公園で寝てしまったようで、気がついたのは真夜中だったというおバカです。

朝便へ出かける為に起きたのは朝2時。釣りを終えて家に付き1時間の仮眠をとった後、南西諸島の反省会と称した宴が始まったのが14時。写真を見てお分かりの通り、4軒もの梯子酒を楽しむおバカな輩。家まで歩いて帰った筈の私は睡眠不足で公園で寝てしまったようで、気がついたのは真夜中だったというおバカです。