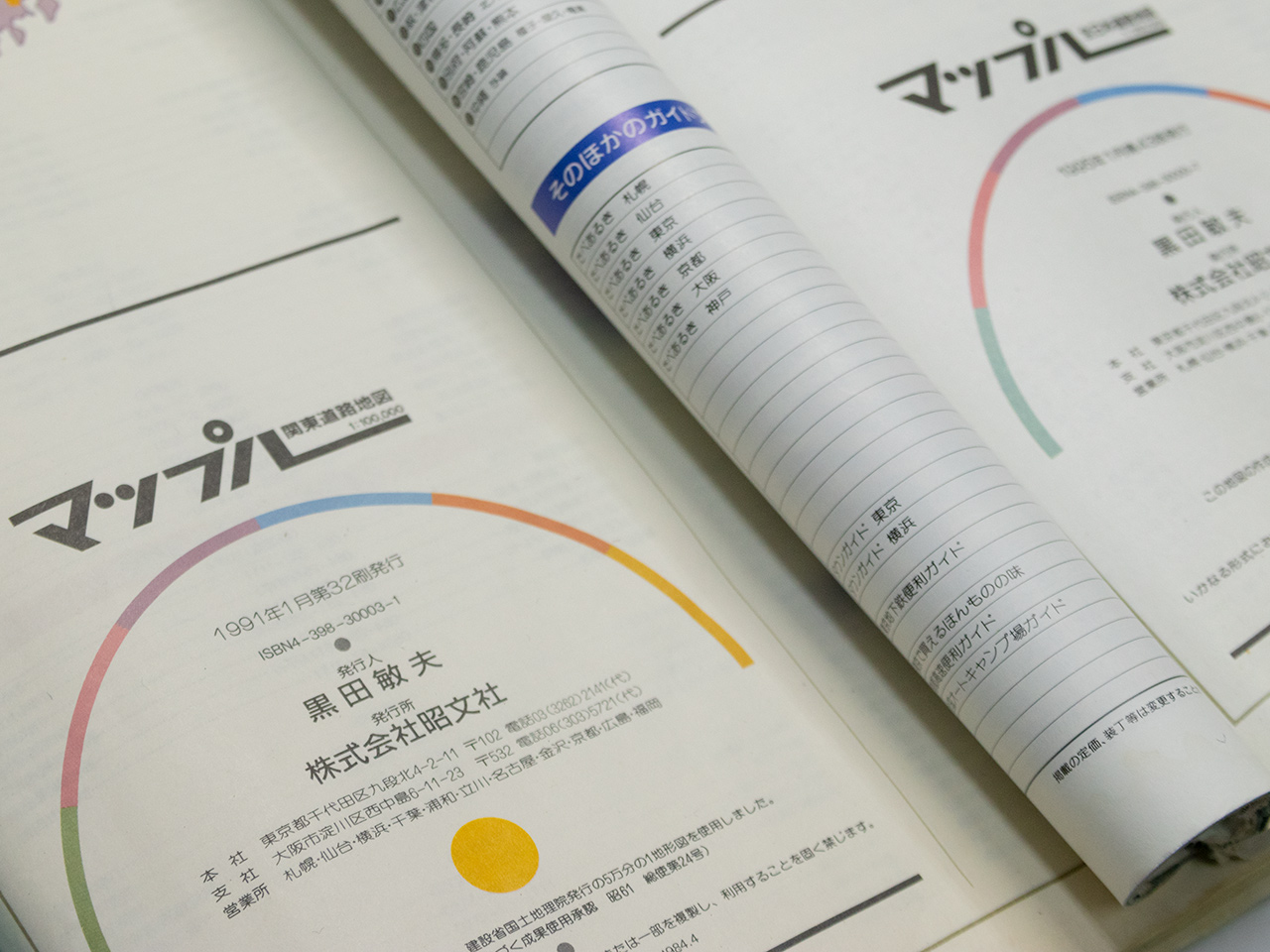

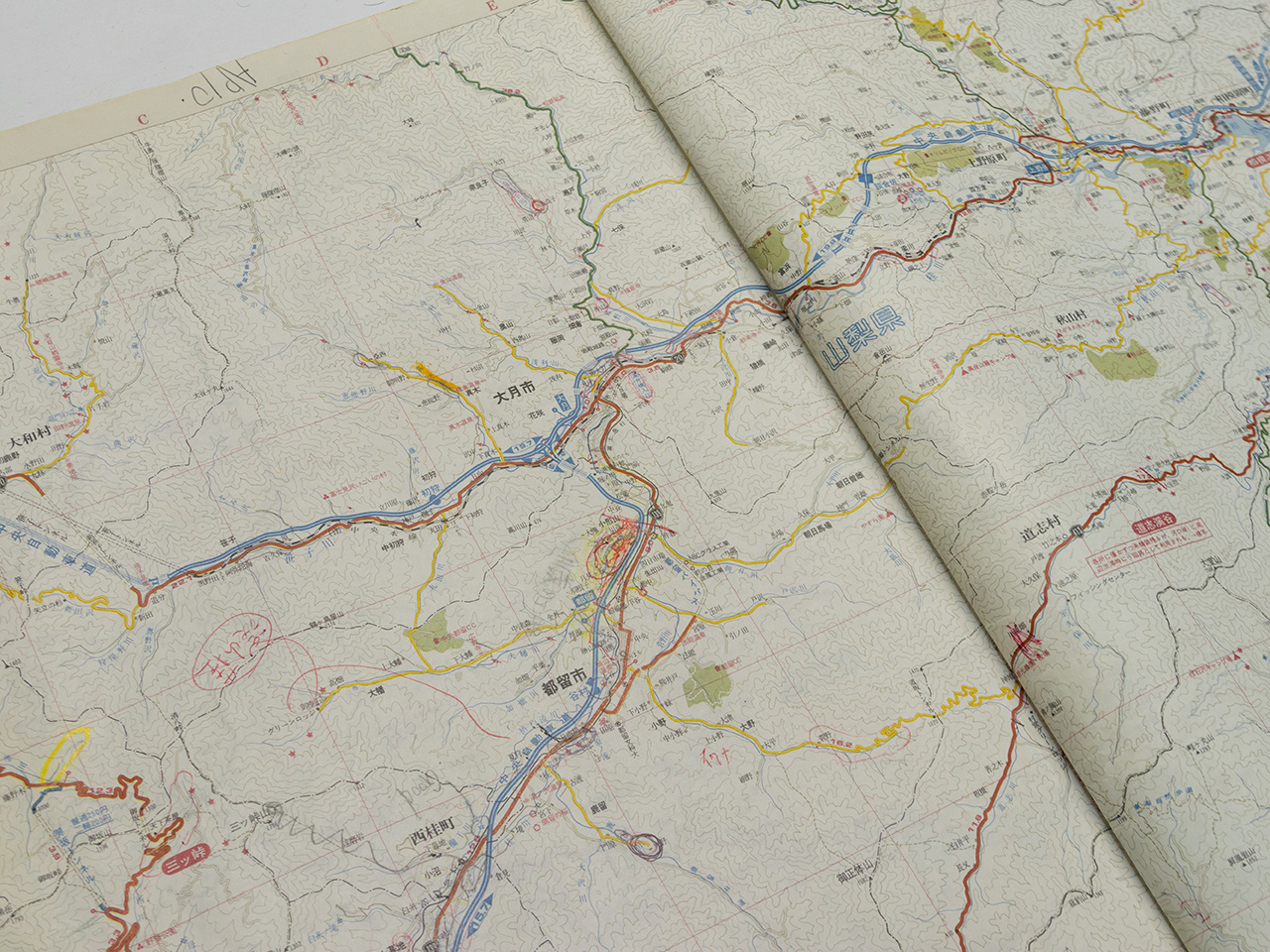

緊急事態宣言が長く続いてますが、釣りへはもちろん行ってますよ。皆さんが会社での営業成績を気にするように、私は年間釣行90日以上という自分で決めた目標があるのです。でも今年は達成が難しそう。あ、ついでに年間漁獲高(釣果)も達成率は50%位。私に上司はいませんが目標値に対してこんなに低い水準じゃクビ切られちゃいますね。

ここ数ヶ月の写真を見返して思う事、コロナの影響もあり独り釣行が多いので写っているのは魚と景色ばかり。それに混じって虫と遭遇する度に撮っている写真が目立ちました。そう、フライフィッシングを掘り下げて楽しむ一つとして、昆虫観察はとても重要なファクターです。

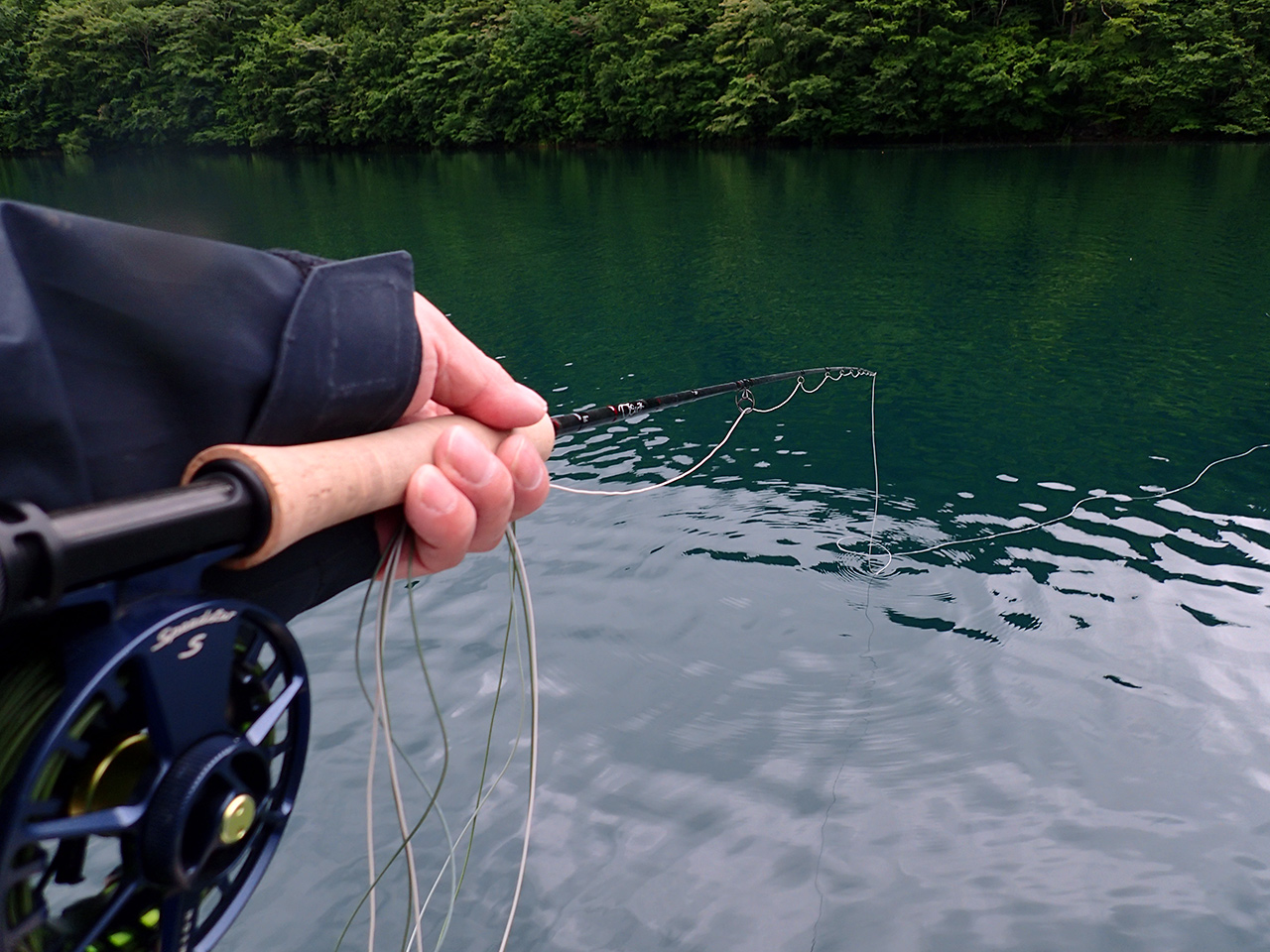

あなたは釣り場に着いて入渓したら何をしていますか? ひたすらフライを投げまくり、数打ちゃ当たる作戦も良いかもしれません。しかし、偏食な個体が多いヤマメなどはフライが全く合っていないと見に来ることも無いかもしれません。ここで思い出されるのが、フライフィッシングの楽しさを伝える言葉として「マッチ・ザ・ハッチ」というおまじないのような言葉。噛み砕けば「魚の食べているものに合わせて釣る」ですが、あなたは「このフライで釣りたい」と好みのフライばかりを投げていませんか?

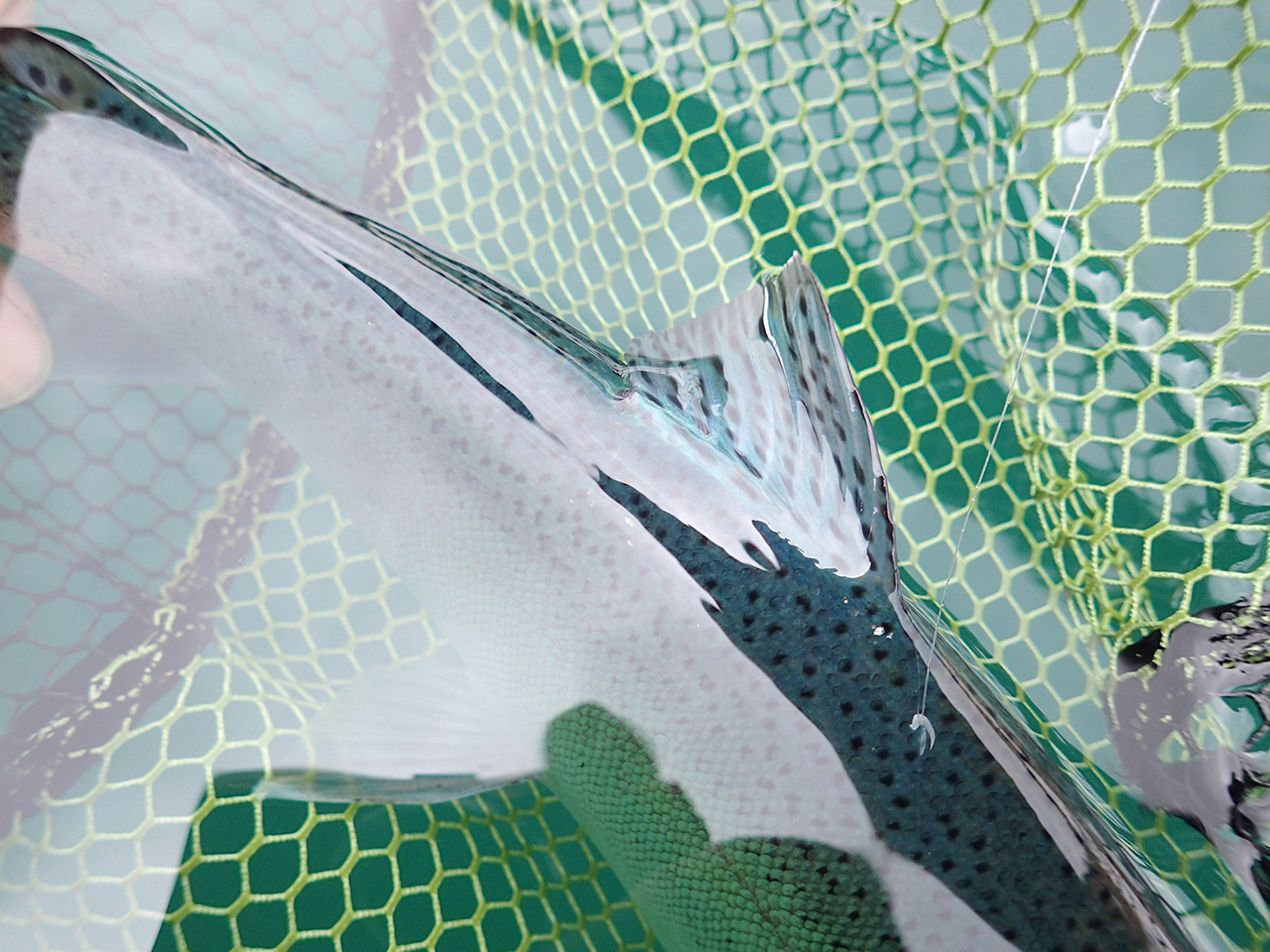

お魚の気持ちを私は代弁できませんが、ストマックポンプを使った時にその内容物に偏りがあると、その魚の偏食ぶりに気付かされるのです。私的なざっくりな発言をすれば、早春から春はミッジとメイフライ(カゲロウ)で柔らかそうな明るいカラーが好き。最盛期の5〜6月はメイフライに加えて多くのカディスで栄養がありそうなもの。初夏から晩秋にかけてはアント・ホッパー・などのテレストリアルは色が濃い虫たちが多い。決してそっくりなフライで釣る必要性はありませんが、大事なのはそのボリューム(シルエット)とカラーだと思います。食べ慣れているものには魚もすぐに食いついてくれるのです。

渓流シーズンはもう残りわずか。禁漁期までの残りの季節はテレストリアル全般ですが、いくら釣り上がっても反応がない時は一旦近くの岩にでも腰掛けて休憩してくださいな。そんな時間は意外に大切なもので、足元にはアリが歩き、川岸の草むらにはバッタがしがみついていたりするのです。そんな虫たちが風やトラブルで流されるのを想像しながら見つけた虫に似たフライを結んで投げてみるのが、私の釣りスタイル。これだと思う虫を見つけた時にしてやったりと思うのですが、そんな時に限って似たようなフライがないもの。一にも二にも日頃のタイイングが大切ですなぁ・・。

ハーミットからの格言:あなたがフライフィッシャーマンであるならば、在宅時の暇という時間は全てフライタイイングに力を注ぎなさい