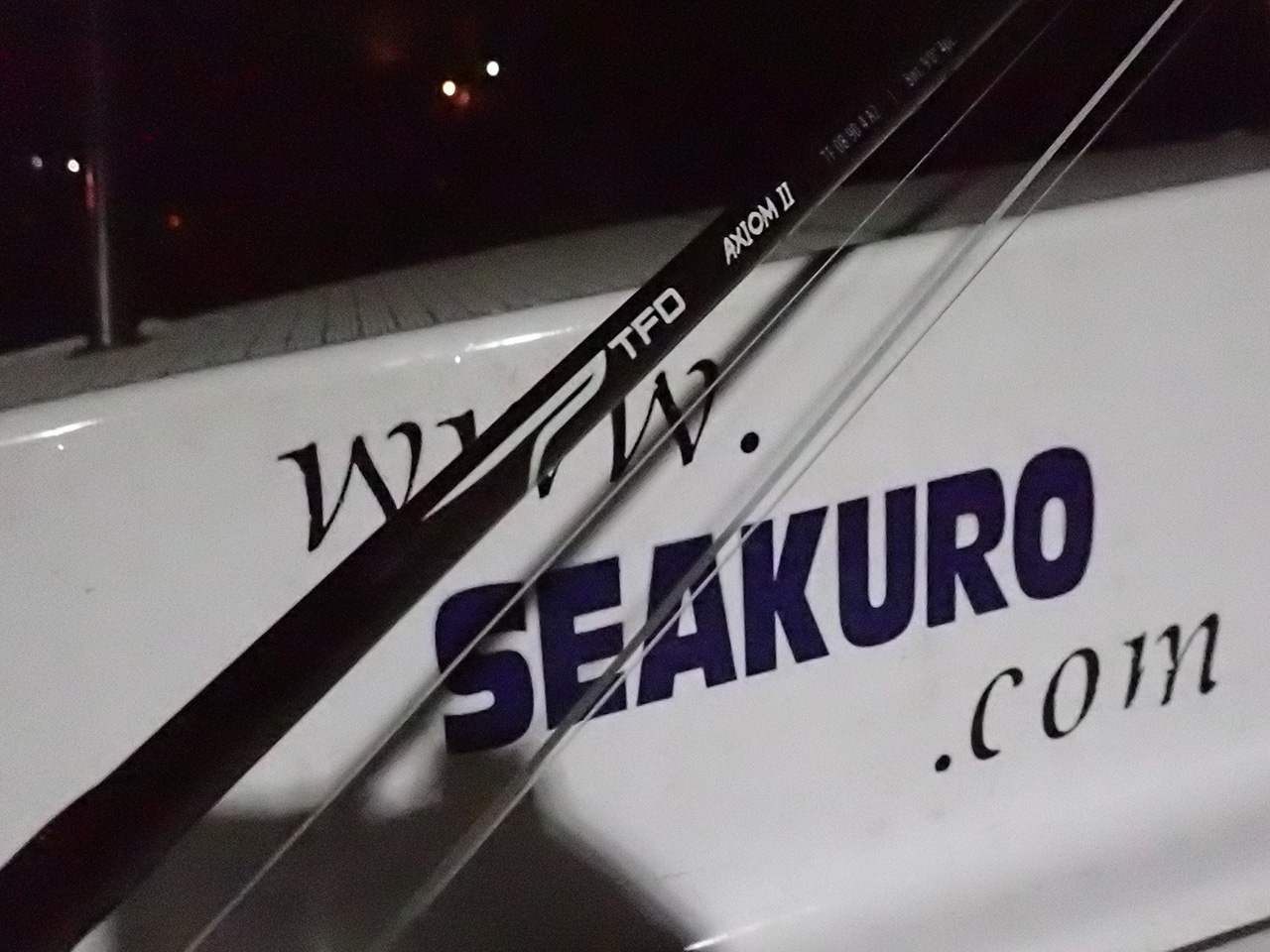

昨日はシーバスのボートフィッシングだったので、新製品であるTFOのアクシオムII のサンプルロッドで実釣とキャスティングのフィーリングを楽しんできましたので、そのインプレッションをご紹介。

TFOがリリースしているソルト対応ロッドは現在、4種類。アクシオムは2000 年代後半にTicrXシリーズの後に出たモデルで、ケブラーを混入したグラファイトと記憶してますが、そのシリーズがリニューアル。以前のモデルはとても張りが強くロッドを曲げることに腕力のいるロッドでしたが、硬い=飛ぶというイメージが一番根付いていた頃なのでそれに納得して使ってた感があります。私はウインストンロッドのバックアップ用ロッドで使っていましたが、硬すぎるゆえに手首に負担がかかり疲れるロッドと感じてました。

数年前からTFOは古いモデルからリニューアルを始め、今回は新ロゴを携えたアクシオムII。今回の仕様変更でロゴと同様にTFOのイメージをガラリと変えたモデルになったような気がします。

ソルトウォーターロッドとして同社にあるクラウザーシリーズ、マングローブシリーズと比べると、アクションを言えば一番プログレッシブでしなやかという印象でしょうか。それぞれの特徴でロッドを区分すると、クラウザーミノーのような重いフライや大きなフライをデリバリーするのに、やや大きなループを主体として投げるロッドがクラウザーシリーズ。ダンベルアイを持つフライをピンポイントへ打つときに、フライがロッドに当たっても衝撃を和らげるチタン塗装加工が施されているのがマングローブロッド。そしてアクシオムの役目はオールパーパスソルトウォーターモデルだと思います。

メーカーの表記では淡水でも海でもどちらでもという表記ですが、9feet5番〜12番というラインナップから考えれば「フレッシュウォーターで使えるよ」と言うのはとって付けたようなもの(もちろん使えます)で、バリバリのソルトウォーター戦闘竿です。

アクションはファストアクション。ティップがよく曲がり、キャスティング負荷によって曲がる点が綺麗にしたへ下がる典型的なプログレッシブなロッド。シャープさは損なわず気持ちのいい振り心地でした。今回はシーバス狙いで3/0番で10cmほどのエンリコ・ミノーを投げたので、フライが大きすぎてティップが少し暴れましたが、近距離でもロッドティップがよく曲がり、フローティングゲームからインタミのシチュエーションにとても向いたロッドという印象を受けました。

ロッドバランスはマングローブに比べるとややティップ側にありますが、これはリールシートをグラファイトにしたせいなので、実際のリール装着時のバランスはとても良い印象でした。

デザイン的な面はシンプルなロゴに変更され、見た目はセージみたいな印象。あまりにもシンプルすぎるので、その辺は好みが分かれそうです。今回のモデルはロッドケースが付属されてますので、その点を加味すると値上げではなく、実質マングローブと価格は一緒ということになります。私的にはとても欲しくなりましたので、6か7番あたりを買おうかと思ってます。

最後に一つ。TFOのロッドデザインにはロッドデザインの巨匠ゲーリー・ルーミスが携わっていることを知っている人も多い筈。本国のTFOのHPで”Our legendary Advisory Staff designers have tested to date.”(伝説のアドバイザリースタッフのデザイナーがテストしています)と書かれているところを見るとそのアクションに合点がいき、ゲーリーがロッドのテーパーデザイン携わったとしても、G.Loomis社があるので名前は出せないんだな、という推測ができます。

さて、話が長くなるので、昨日の実釣の話は次のブログへと続きます。

上がマングローブで下がアクシオムII。グリップ長と太さはほぼ同じだが、エクステンションバットの長さが、ややアクシオムIIの方が長い。デザイン的なものとロッドバランスの意があると思う。

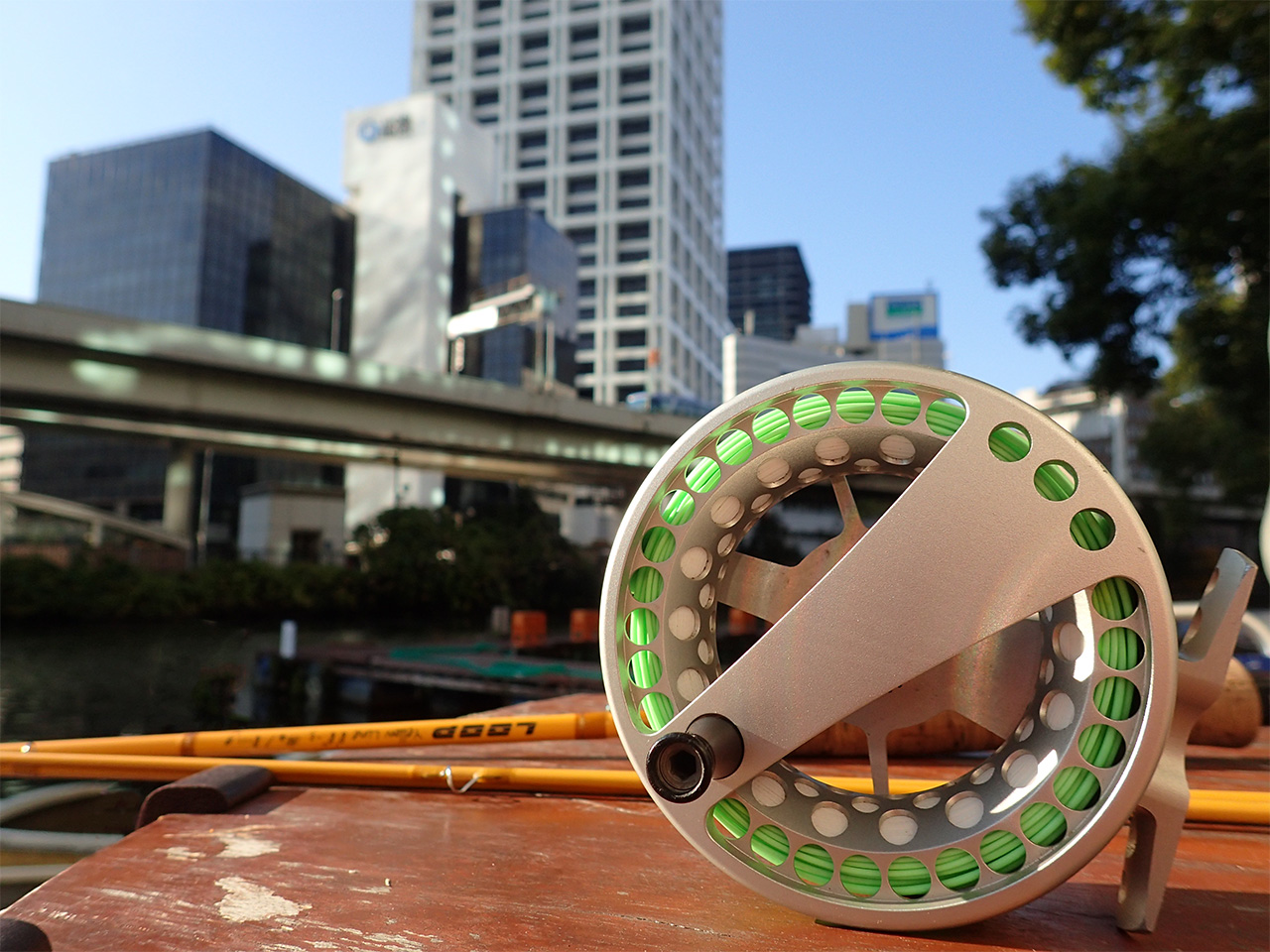

グラファイトのリールシートフィラーに施されたグリーンの線は、リールポジション。暗がりでも簡単に装着することができた。 上からTFOアクシオムII、Scottタイダル、Winston ボロンIIIプラスの準。他のメーカーのソルトモデルと比べるとグリップ長は短めだけれどグリップはやや細めなので、日本人に合っている。

私のリールとセットして見た状態。TFOにはTFOのリールが合うと思うのは、個人的な感想。

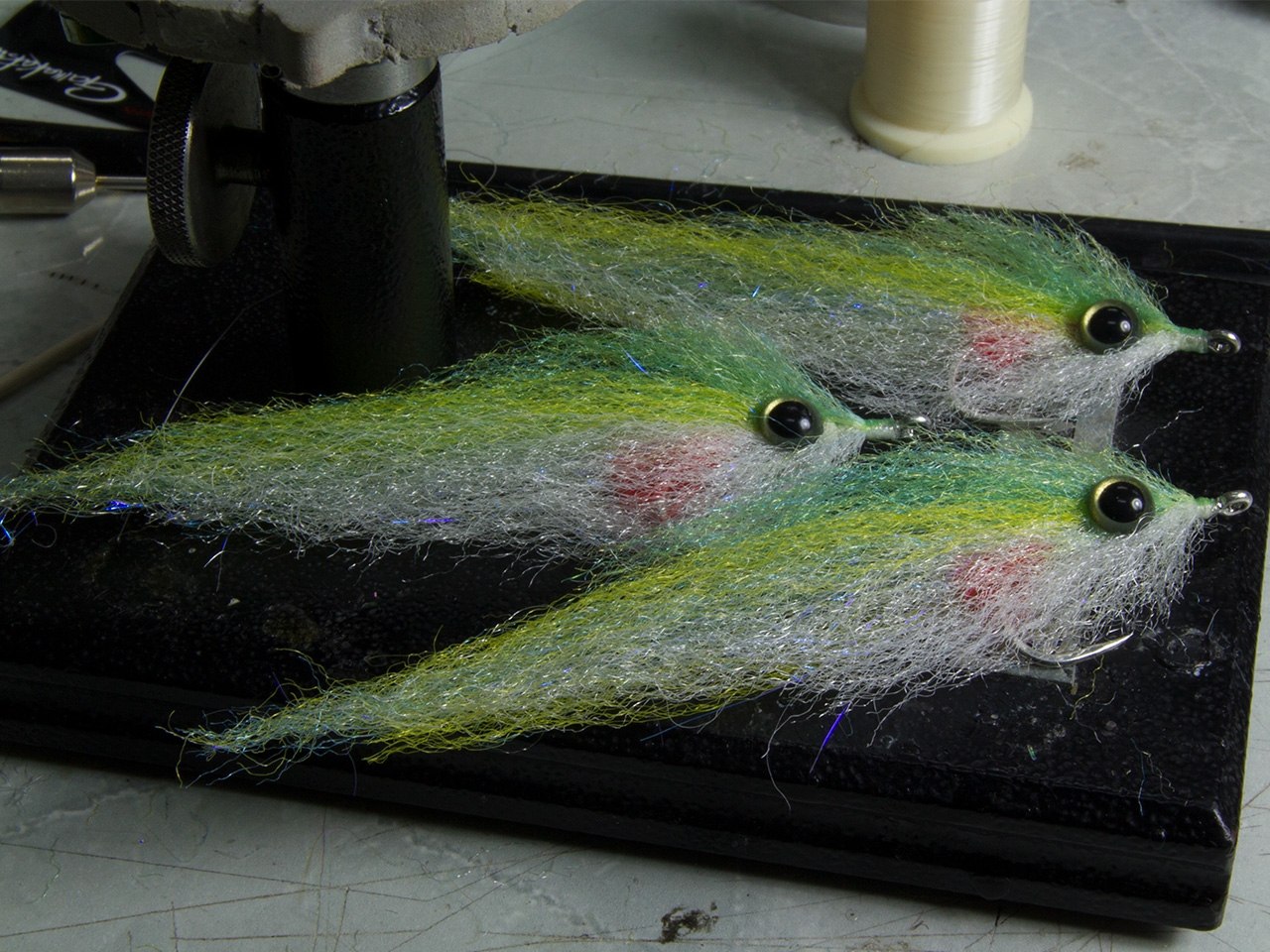

正しい名前はピーナッツバターかな?私はこのフライを淡水のイトウからソルトウォーターの大物全般の、いかなる場面でも使うエンリコ・ミノー崇拝者。一番使うサイズはフックサイズで3/0と4/0で、普通の人ならば「そんなデカイフックなんて魚なんか掛からないよ。」と言うでしょう。ましてやショックリーダーが30〜40ポンドだから、よく笑われます。でもね、私はコレをいろんなところで投げまくるんですよ、フライを信じて・・。

正しい名前はピーナッツバターかな?私はこのフライを淡水のイトウからソルトウォーターの大物全般の、いかなる場面でも使うエンリコ・ミノー崇拝者。一番使うサイズはフックサイズで3/0と4/0で、普通の人ならば「そんなデカイフックなんて魚なんか掛からないよ。」と言うでしょう。ましてやショックリーダーが30〜40ポンドだから、よく笑われます。でもね、私はコレをいろんなところで投げまくるんですよ、フライを信じて・・。