フライロッドのハイエンドモデルは現在20万円オーバーになってしまったので、金額だけに見ないと買えないという意見が多いけれど、中には「どうせ悩んだって買うんだから。」と、見ないで予約注文を頂けるありがたいお客様もいたしします。とはいうものの、皆さんの購買意欲を高める為に私が新たに手に入れた商品はどんな感じであるかを、できる限りその詳細をお伝えしようかと思います。もっとも自分が買ったものなので、かなり贔屓目になるかもしれませんが、その辺はご勘弁を・・。

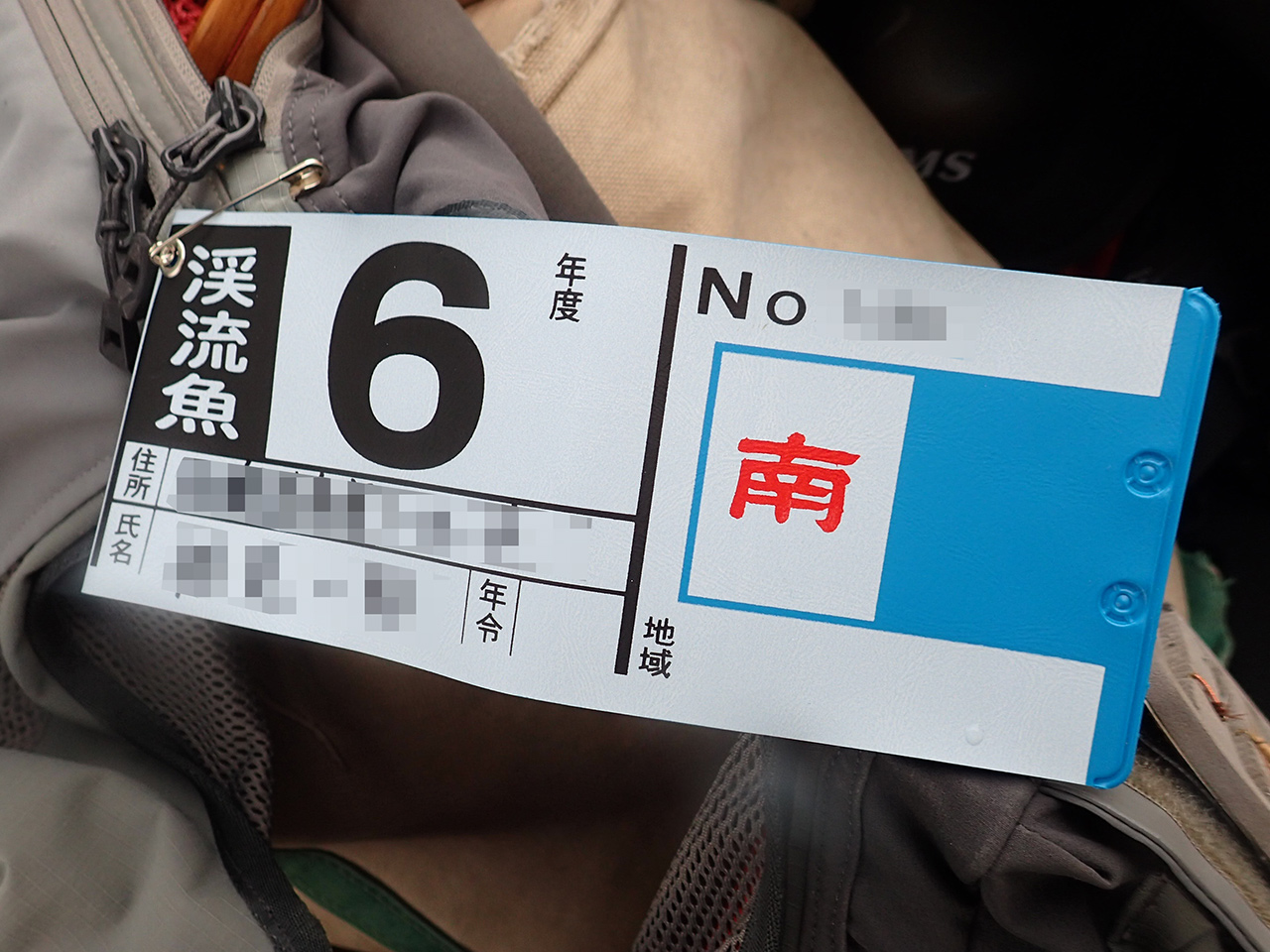

昨日は今季初めて本流スイングをすることにしたのですが、まだ水温も低く中流域には遡上魚はないだろうと思い、肩慣らしというか練習会みたいなものですね。今回はお仲間を引き連れて行ったので、私が手に入れたスコットのスイング1184/4の他に同行者のウィンストンのマイクロスペイ エア2 1134-4の二種類(もう一本はすでに販売が終了しているGルーミスのロッド)をインプレッションしてみます(今回は長いブログなので興味のない方はパスしてください)。

スコットのページで紹介されているYouTubeを見る限り、新発売のスイングロッドは一つのジャンルでさまざまな意見を参考に作られたので、同じテイストのものがズラッと並ぶのではなく、それぞれに個性があるモデル。私がこの1184/4を買う気になった理由は、今使っているマイクロスペイ1063-4が場所によっては長さが短すぎて使いづらい一面があるので、もう少し長くてラインウェイトが幾分重いものが背負えるものを探していました。で、輸入販売元であるマーヴェリックに遊びに行った時に、このロッドを素振りした時にピピンと来たので、衝動的に注文してしまった次第デス。

このロッドは最初にロッドティップから1/4が程よくお辞儀し始めた後、ロッド全体が曲がってくるミッドファースト、あるいはクラシックなミッドアクションを持つロッドです。今回はエアフロのレージコンパクト300グレイン+エアフロ 35lbモノフィラ ランニングを使ったのですが、ラインを通して一番最初に思ったことは、曲がり込んでからの戻りは早くもなく遅くもなく、ニュルっと戻る感覚。その際にロッドのティップが暴れないのが、さすがハイエンドのロッドだと感心しました。

私はダブルハンドの釣りはどちらかというと得意とは言えないので、ダブルのロッドに関しては玄人好みの癖を必要としません。また、私はロッドをかなり深く曲げてその反発で飛ばそうとするタイプなので、ロッドが必要以上に曲がった時にロッドティップの軌道がどれだけ修正してくれるかに重点をおきます。その点で言えば、今回持ち込んだ300グレインはやや重いのではないかと思いましたが、ロッドが深く曲がり込んだ際にもロッドティップがうまいこと抜ける点を勝手に修正している感じを受けました。また、キャスティングしている最中にミスキャストだと思ったものが、意外にもティップの軌道がまとまる為にヒドいキャストにならないという点で、あたかもミスがなかったような錯覚に陥る点は、投げている私には大満足。

気になる点があるとすれば、グリップは今までのスコット中では一番細い部類だと思うのですが、TFOのディアクリークに慣れすぎたせいか、これでもまだ太く感じる点でしょうか。また、リールシートの黒は個人的にはあまり好きに慣れず、ウィンストンの様にウッドのフィラーにして欲しかったなぁと思います。次回は270グレインを背負わせてシュパッっと尖ったループが作り出せるかを楽しみたいです。

2024年よりマイクスペイは エア2モデルになってモデルが一新されました。以前は3〜5のスイッチロッドだったのに対し、今モデルは低い番手のモデルへシフトし2〜4番まで。日本で言えば中流域での本流ヤマメ(サクラマス)狙いのモデルといって良いでしょう。この中で今回フィールドへ持ち込んだのは1134-4という11フィート3インチ4番モデルは一番長くて硬いもの。スイング1184と5インチの差なのですが、2本並べるとその差はほとんど感じません。

私は前モデルの10フィート6インチ・3番モデルを使っていて、その11フィート4番もキャスティングしたことがあるのですが、それと比べるとロッドは少し硬めのテイストになりました。前モデルの5番に近く感じたのはラインがレージコンパクトの270グレイン+エアフロリッジランニングラインだったので、少々軽かったのかな(推奨は250〜300)。ロッドはティップ側から30%位まで曲がりこみ、そこから負荷をかけても全体が曲がり込むというよりは、グッと全体の腰が感じられて反発力を得る様なモデル。スイングよりも深く曲がり込むことはなく、ラインがシュパっと放出される快感があります。持った時の重量感は無く、メチャ軽いのはいうまでもなし。グリップはスコットよりもくびれが大きいので細く感じて、私好みの太さ。シートフィラーがウッドでニッケルシルバーのスクリューが使われているので、何よりも高級感があり対価を払っただけの事はあると実感できます。

スイングよりもやや遠投向きの腰が強いアクションはロッドが仕事をしてくれている感が得られるのは、ボロンバットがそうさせるのかもしれません。マイクロスペイとスイングはどちらもダウンロックで、エクステンションバットはウィンストンの方がやや長めかな。それに何よりもウィンストンカラーのグリーンは良いなぁ(個人的な見解です)。

気になる点は特にありませんでしたが、スイッチロッドに何を求めるか?という点で掛けた後のいなすロッドの性能を求めるのであれば、尺ヤマメサイズがヒットした場合はやや腰が強すぎかもしれません。対象魚として40〜60cmくらいが良い感じかな?このモデルの3番が個人的には欲しいですが、釣具屋は思われている以上にビンボーでして、この金額のロッドをすぐに追加することは困難でゴザイマス。

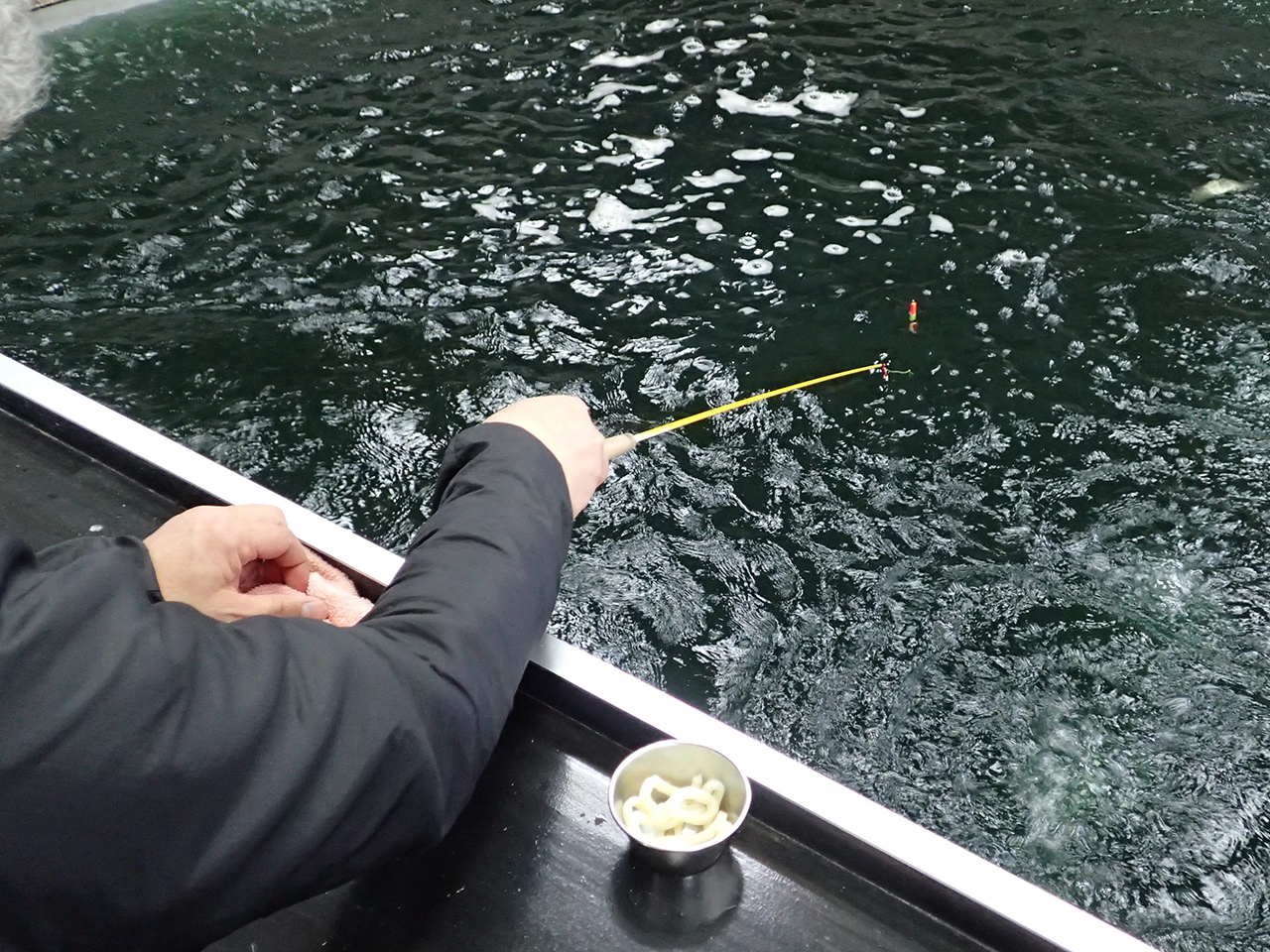

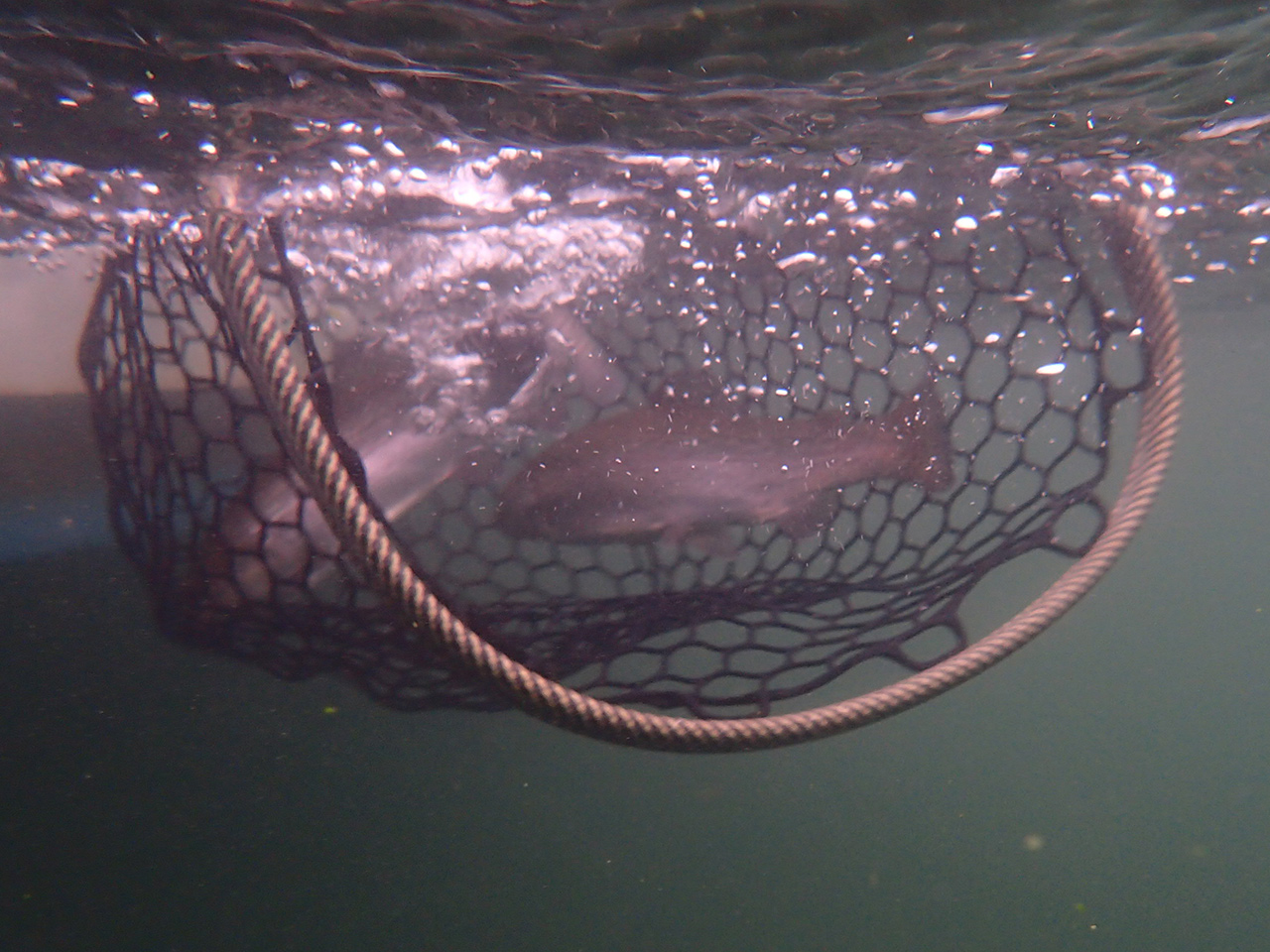

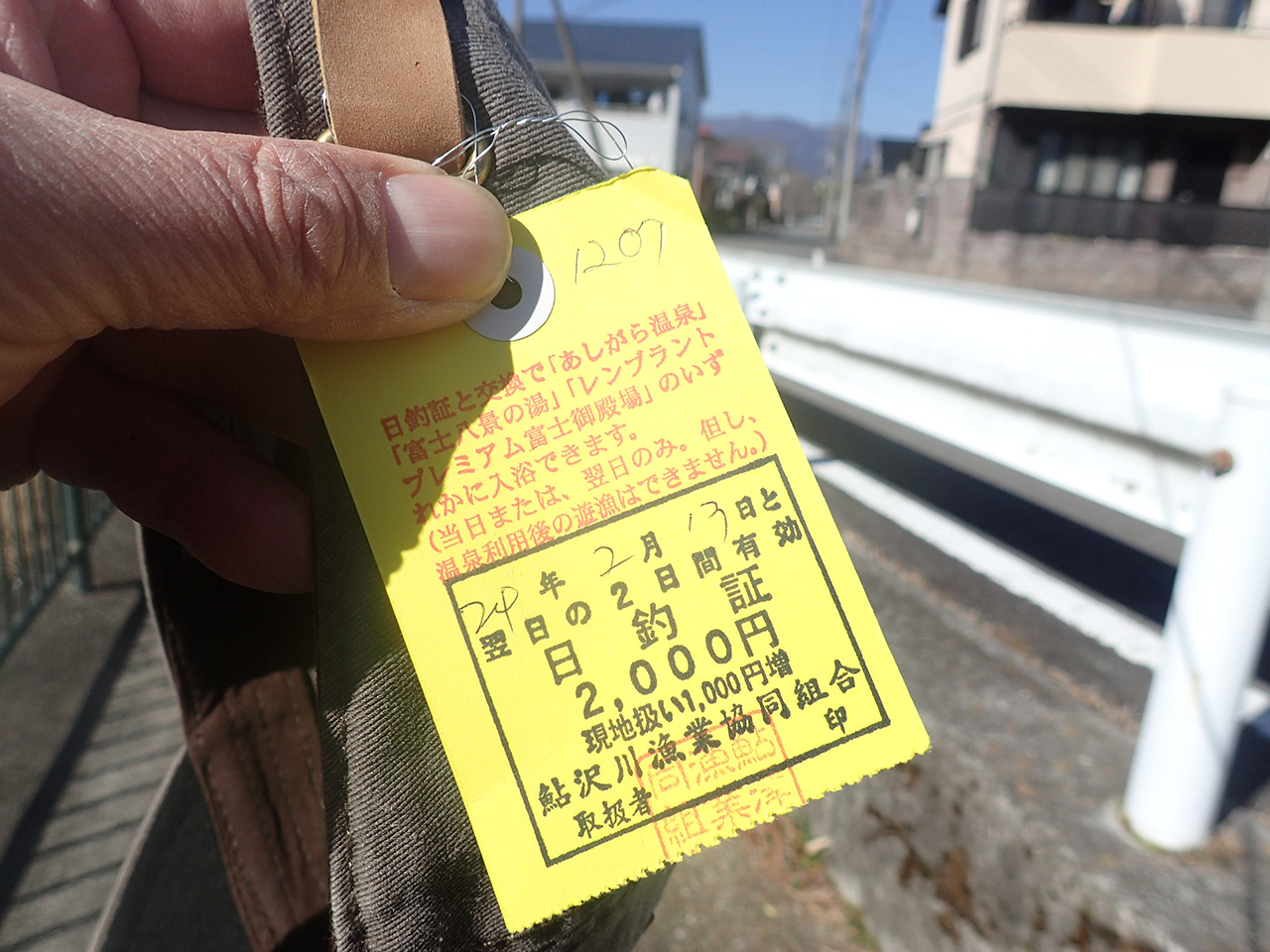

午前中は魚からの魚信は雑魚さえも無いので、それぞれのロッドで練習&リハビリを行い、その後交換してGルーミスを含めてスイッチロッドを3本を振り回したスイング部隊。午後は手堅い釣果を求めて上流へ目指す3人。シングルハンドに持ち替えた後は、手慣れの僕らはまだ育ちきらないヤマメを沢山釣って(イジメて)帰るのでありました。