シーバスのシーズンに少しずつ移行し、皆さんもタイイングやその準備に追われる時間も楽しいことと思います。そして一昨日ふと思ったのは、私は何気なく「明日は横浜だからコレ」とタックルやフライを変えていますが、一般の方々は東京湾を一括りにしているのではないかと思い(一括りでも何ら問題はありません)、少しだけ書いてみることにしました。ちなみにボートフィッシングの話ですので、オカッパリの事は書いてませんのでヨロシクです。

タイトルから察すると大きく違うのかと思わせてしまいますが、僕らがよく乗るシークロ(横浜)とシーホース(東京湾奥)で基本的なシステムは同じです。しかし狙う場所やターゲットが異なったりする時にちょっとづつ違うかな。そんな事考えながら少し書き始めたらあらぬ方向に広がり膨大な情報になりそうだったので、9月だけの話で止めました。

横浜・東神奈川出港(シークロ)

湾奥に比べてより南側にあるのと、潮通しが良い場所が多いので青物狙いが多くオープンウォーターで朝イチの鳥山狙いというのが朝一番に出た場合の9月パターン。その後沖にあるカンター周りやブイなどを狙いまとまっているシーバスを探す。当初の潮色はやや茶色。季節が進むにつれターンオーバーが終わると一気に澄んでくるが、それは10月に入ってから。澄み潮になると日中のシーバスは途端に難しくなり、夜便の方が安定して釣れるようになるので、9月後半からは夜便にも目を向けてみてはいかがでしょう。

9月中のタックル:朝イチは小さめのミノー系のフライにインターミディエイトで表層引き。またはボイルが続く場合はフローティングミノーで狙う。ボイルが収まった後は徐々に沈める釣りに切り替えるか、フローティングミノーで通すかのいずれか。全くボイルがなく静かな日に当たってしまった場合のために、シンキングラインは用意しましょう。シーバスの状況が良ければフローティングだけれど、メインラインはインタイミかな。状況が悪い場合はタイプ3〜6のシンキングラインでカウントして釣ることもある。

釣りもの:シーバス・イナダ・サバ・クロダイ・サワラ(基本、船長にリクエストしてその釣りにまとを絞って釣るか、現在の傾向を聞いてそれに合わせてタックルを準備するかになる)

東京湾の湾奥(シーホース)

湾奥の特徴はサンドバーと川筋。それに港内のストラクチャー。特に荒川筋は潮止め水門が河口から約35キロ上にあるので、そこまでの川筋にシーバスのストックがあるのが特徴。橋脚のヨレにシーバスが付くのだが、基本的に夕まずめ以降の釣りなので、川筋狙いは夜便を選択する必要がある。また三枚洲や三番瀬といった干潟があるので、多種のベイト(餌となる小魚)がおり、そこにシーバスや青物が着いた時の朝イチの釣りは面白い。もちろん沖のボイルがあればそちらも狙いに行く。

9月中のタックル:湾奥の場合フィッシュイーターの餌となるカタクチイワシ以外にサッパやコノシロなどもあるので、フライの種類をたくさん巻いていくことをオススメします。朝便を選んだ場合は横浜と同じような流れ。夜便を選んだ場合は、フローティングミノーでスイングの釣り(ウェットフライフィッシングと同じ)か、エンリコミノーやゾンカーなどを若干沈めてスイングする。釣りものをマゴチを選んだ場合はインタミ〜タイプ3のラインで釣る引っ張りの釣り。マゴチはそこギリギリを引く必要はなく、底に擦れない程度に丹念に引けばヒットする。

釣りもの:シーバス・イナダ・サバ・マゴチ・クロダイ・サワラ(基本、船長にリクエストしてその釣りにまとを絞って釣るか、現在の傾向を聞いてそれに合わせてタックルを準備するかになる)

書いてみて思ったことは、なんかタイトルと違い的外れで、こんなこと書いて説明するよりも、お店で「○○へ行くんですけれど、何を持っていけば良いですか?」と聞いてもらったほうが手っ取り早いって事かな。それとこんなネタに走ったということは「あれ、管理人さんの釣行記が出てこないということは、さてはタコったな?」と推測している人も多いはず、まぁそれに限りなく近いですが・・・。

シークロの岡本船長を紹介しようと思ったら、最近のアップの写真が見当たりませんでしたが、写真右のお方。温厚で丁寧な説明でポイントを支持してくれるのがとてもありがたい。釣り終わった後に「この人にお願いして良かった。」と思わせてくれるのです。自分はまだ初心者で大目にみて欲しい人は、岡本船長に電話してみましょう。

シークロの岡本船長を紹介しようと思ったら、最近のアップの写真が見当たりませんでしたが、写真右のお方。温厚で丁寧な説明でポイントを支持してくれるのがとてもありがたい。釣り終わった後に「この人にお願いして良かった。」と思わせてくれるのです。自分はまだ初心者で大目にみて欲しい人は、岡本船長に電話してみましょう。

こちらはシークロの2番船を駆るマスダ船長こと、愛称は”りゅうちゃん”。この笑顔を見ればその人がらが分かりますね。釣りの幅がとても広く海外の釣りにも精通しています。釣りが好き過ぎで私以上の世捨て人だと思います。

こちらはシークロの2番船を駆るマスダ船長こと、愛称は”りゅうちゃん”。この笑顔を見ればその人がらが分かりますね。釣りの幅がとても広く海外の釣りにも精通しています。釣りが好き過ぎで私以上の世捨て人だと思います。

一昨日の横浜はこんな感じで、まだ少し茶色濁りの夏の潮。沖の鳥山とタンカーや灯標などを見つけて魚がまとまっている場所を探して回ります。

一昨日の横浜はこんな感じで、まだ少し茶色濁りの夏の潮。沖の鳥山とタンカーや灯標などを見つけて魚がまとまっている場所を探して回ります。

東京湾奥のシーホースの船長と言えば、「うっちー」こと、内田船長。私は二十歳以前からの長い付き合いなので、弟分みたいなもの。私と身長と体重がほぼ同じなので、若い頃は彼と間違われることもしばしば。強面の雰囲気に反してお喋りで賑やかな彼。常に新しいことを模索しているので、釣りものや釣りスタイルがどんどん広がっています。

東京湾奥のシーホースの船長と言えば、「うっちー」こと、内田船長。私は二十歳以前からの長い付き合いなので、弟分みたいなもの。私と身長と体重がほぼ同じなので、若い頃は彼と間違われることもしばしば。強面の雰囲気に反してお喋りで賑やかな彼。常に新しいことを模索しているので、釣りものや釣りスタイルがどんどん広がっています。

シーホースは昨年新艇に入れ替えたので船が大きくなりました。それに伴いエンジンは150馬力。大きくなった分釣りの範囲が広がり、多少波が波が強くても沖へ出られるようになりました。主な範囲は川崎から北側全域と千葉、木更津付近まで。

シーホースは昨年新艇に入れ替えたので船が大きくなりました。それに伴いエンジンは150馬力。大きくなった分釣りの範囲が広がり、多少波が波が強くても沖へ出られるようになりました。主な範囲は川崎から北側全域と千葉、木更津付近まで。

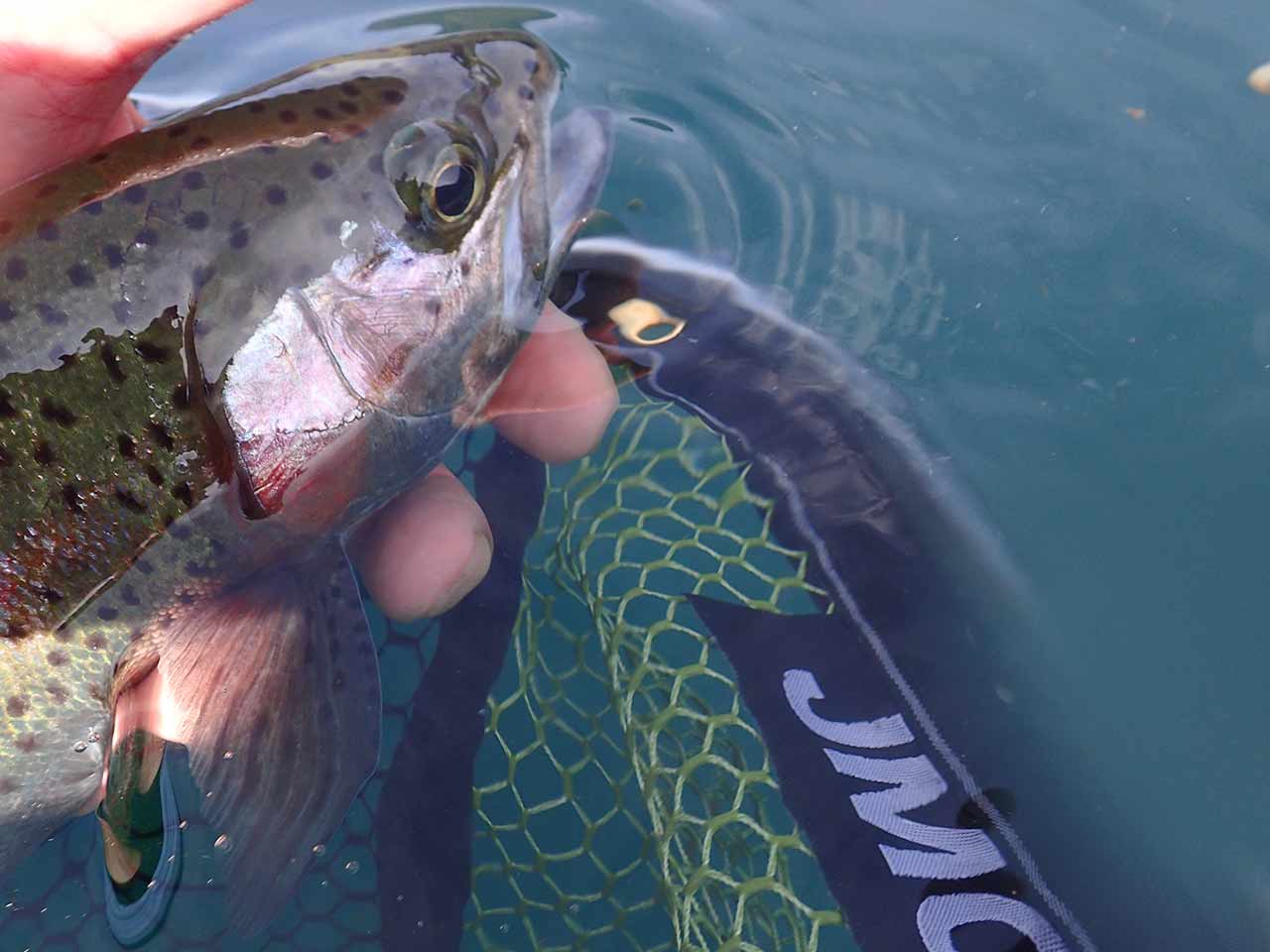

そして一昨日の話に戻ると、沖のボイル狙いで出たシークロですが、ボイルが殆どなく苦戦。とあるポイント一箇所だけシーバスがかたまっており、そこでこのシャクレ君が唯一の一本。オデコ寸前の1日でした。シーバスは管釣りの魚とは違うので、全く釣れない日だってあるのです。私にとって釣れない日があるのをひっくるめて、楽しめるのが釣りなんです。

そして一昨日の話に戻ると、沖のボイル狙いで出たシークロですが、ボイルが殆どなく苦戦。とあるポイント一箇所だけシーバスがかたまっており、そこでこのシャクレ君が唯一の一本。オデコ寸前の1日でした。シーバスは管釣りの魚とは違うので、全く釣れない日だってあるのです。私にとって釣れない日があるのをひっくるめて、楽しめるのが釣りなんです。