私はもともとどんな釣りでもやるんですが、今まで一度もやったことがないジャンルは石鯛釣りだけ。それ以外は最低でも一度以上は釣りをしたことがあります。なんでそんなに幅広く釣りを知っているかと言うと、私の前職は釣りをする皆さんがよくご存知の某大手釣具店に長いこと勤めていたからです。

中学生時代からその釣り具店に入り浸りで、缶ジュース一本をもらって仕事を当時手伝ってましたよ。週末の釣り以外は、何よりも釣り具に囲まれているのが楽しかったんですね。で、アルバイトができる年齢になって、ず〜っとその会社にお世話になり、学生生活が終わる頃には就職活動が面倒になり、そのまま就職したと言うお馬鹿な釣り師です。

アルバイト当時にはとても良い上司に巡り会い、「このまま釣具屋に居るのだったらどんな釣りでも一度は行って、その真髄を知りなさい。一度でも行っていれば机上の空論ではないのだから、お客さんとは対等に話ができる様になるよ。」と。その人の言葉通りに行動した結果、石鯛釣り以外は全てやりました。それだけ色々な釣りをししてきたので、今は奥が深いフライフィッシングにドップリハマっている訳デス。

その他に「スポーツ新聞の釣り欄は過去の話だから読んでも情報にはならない。それよりも日経新聞で魚の漁獲高をみた方が良い。」なんてもの言われたかな。そう言えば船の免許も言われて取った気がする。その先輩は自分の死が近い事を知っていたので、若僧の私に全てを教えなきゃいけない使命感的を感じてた様に見えた。私自身の中では人生の半分くらい教わったような気がしているし、私が窮地に立っている時には今でも夢に出てきて微笑んでくれている。

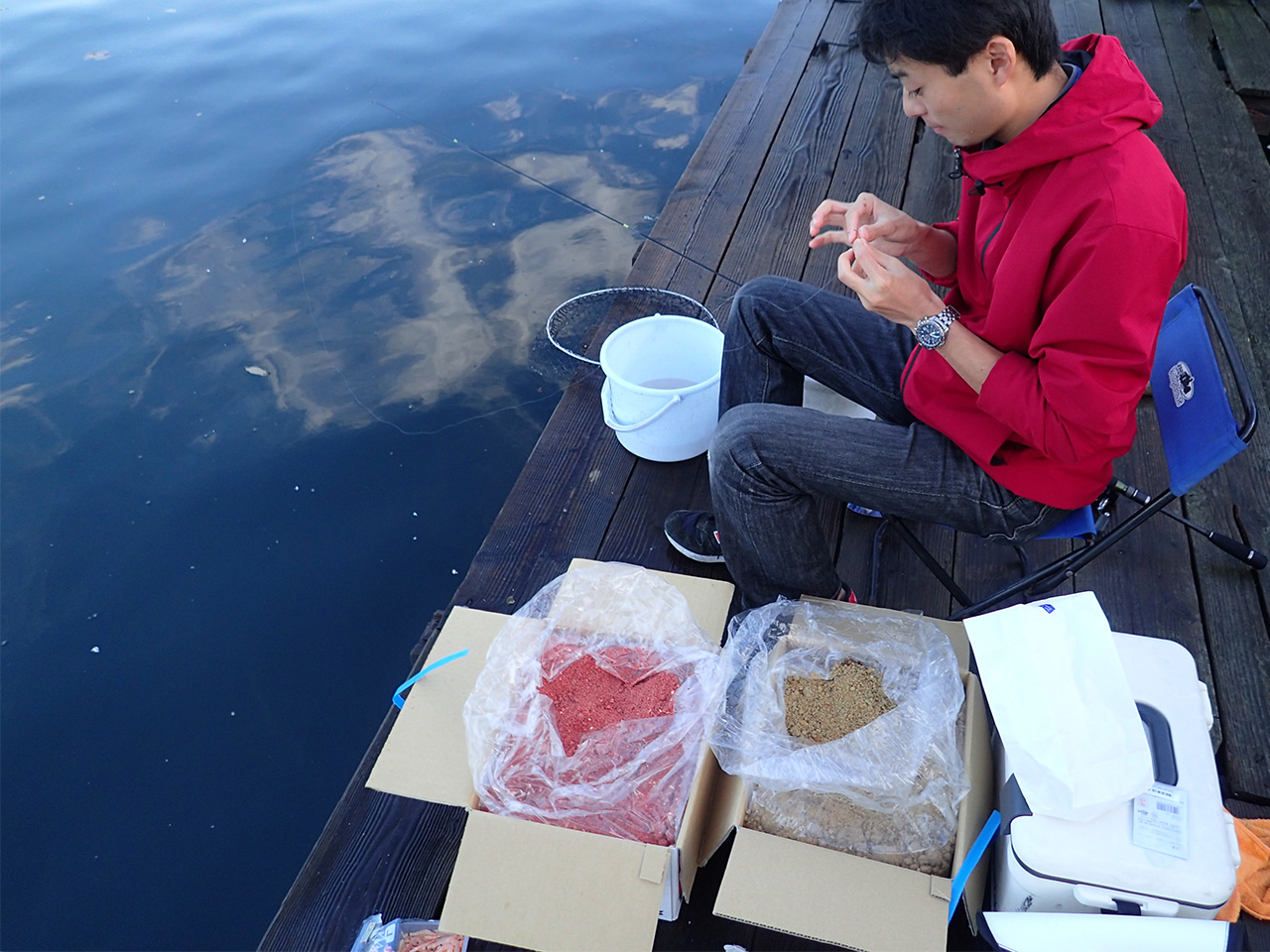

そんな私なので釣りはいつでも臨機応変に対応しているつもり。で、上の写真に写っているのはヘラ用の丸カンと太刀魚用のワイヤー。この二つを見てフライフィッシングとどんな関連があるのか分かる人は頭が柔軟だと思います。わからない人はその釣り方をしない人か、またはしていても横文字がついてないと釣れないと思っている方。例えればフライのマテリアルがレシピ通りの名前じゃないと巻けない人でしょう。

丸カンは前に西北製作所の丸カンをお店に置いてましたが、メーカーさんが潰れちゃったので別のメーカーさんを入れる事にしました。もちろんmade in Japanです。ウェットフライをやる人やニンフをやる方ならわかると思いますが、フライ業界で言う「ティペットリング」。そのティペットリングを輸入すると¥1,000以上もしてアジア製、そのクオエイティはあなた自身で見て判断してください。かたや日本の丸カンは細い糸でもストレスなく使うヘラ用はリングは丁寧な仕上げでとても綺麗。そして一袋¥80(外税)でございます。皆さんがパッケージを横文字に変えて販売して欲しいと言うご要望があれば、パッケージ変更後に¥800ぐらいで売りましょうか(笑)

そして太刀魚用のワイヤーはイントルーダーフライに使うジョイント部分です。こちらも横文字が欲しくて輸入したら¥1,000〜¥1,500ですが日本語のままであれば¥540(外税)です(通販ページへはまだ記載してません)。

私はどんな釣りも好きだから、そのうちハーミットの通販ページの半分は一般釣り具と同じものが並ぶかもね(笑)