フライフィッシング人口平均年齢58歳(ハーミット適当調べ)にお勧めする、2022年に始めたいエクササイズは、サーフ・ウォーキング・フライフィッシングです。

フライフィッシングはそもそも健康的なものですが、最近の皆さんは管釣り頼りの思考になっていませんか? 管理釣り場は癒しの効果はありますが、車から釣り場まで余りに近く、そして遠投を必要としません。筋力を鍛えるという部分では渓流のフライフィッシングと比較しても劣るでしょう。また、釣果から得られる達成感は一般渓流の半分以下ですので、管釣りばかりを行き続けると、マンネリ、倦怠感、夫婦仲に影響を及ぼします。9月までの季節ならば管釣り時々渓流に分け入り、足腰を鍛えたいところですが今は禁漁期。そんな秋から冬場は砂浜を歩きながらフライフィッシングをし体を鍛えましょう。

フライフィッシングはトラウトを釣るものだ、なんて言うのはもう過去の話。現在は色々なジャンルが数多く開拓されました。しかしまだまだ砂浜でフライフィッシングをする方の人口は少ない理由は、釣果が伴わないと言う事でしょう。そこで頭を切り替えて私はエクササイズをしに来たのだ、と思ってサーフへ行きましょう。そうすれば例え釣果が伴わなくとも、あなたの体幹、筋力、精神力が養われる、有酸素運動が行えます。これであなたも80歳まで若々しくフライフィッシングの人生を過ごせます。

サーフ・ウォーキング・エクササイズに必要なものは一般のフライフィッシングと装備が少しだけ異なりますので、以下のようなものを用意しましょう。

装備:ウェーダー・ウェーディングシューズ・ライフジャケット・ラインバスケット・帽子・変更グラス・サンマスク・水分補給を忘れずに

タックル:9〜11feet・7〜10番 ・インターミディエイトライン・リーダー2〜-2X・ティペット2X〜20ポンド

このエクササイズで重要な事は目的とするポイントに近い駐車場に車を入れない事です。釣れそうな場所を見つけたら1キロは離して車を止めて砂浜を歩きましょう。また、砂浜で歩いている最中は水辺でベイトボール(小魚の群れ)を見つけるかもしれませんので(そんな時は釣れるチャンス)、いつでもキャスティングできる準備が必要です。フライラインは投げれる距離分だけリールから事前に出して、ラインバスケットに収めていつでも投げれる状態にすることが重要です。

釣れる魚は地方により異なりますが、主にシーバス・ヒラメ・ギンガメアジ・サゴシ・イナダ・イシモチ・ニベなどになります。

釣果とエクササイズの効果は歩いた距離に比例します。歩いているだけでも大臀筋、腸腰筋などを通常の数倍使います。さらにフライキャスティングをする事で上腕三頭筋、前腕筋を鍛えることができます。釣果がともわなくてもいつの間にかあなたの弛んだ贅肉もスッキリすることでしょう。

暑い日差しの日はフライ平均年齢の方にはシミの原因になります。日焼け止めローションと偏光レンズ、サンマスクは必ず準備しましょう。このエクササイズは着替えを用意してウェーダー着用をやめて裸足になれば、さらに足へのマッサージ効果、血流の向上が得られることでしょう。

さぁ、あなたもサーフ・ウォーキング・フライフィッシングを始めてみませんか?

PS:ここに記載した内容は科学的根拠はありませんが、これだけ運動して筋力がつかない筈はありません。また、たくさん歩いたのに釣れないなどの釣果に関する苦情はお受けしません(笑)

こんな釣りから離れた話を書いた時点で大方察しがつくことでしょう。今回も色々やらかしました。風があるのにラインバスケットを忘れ、その流されたラインが堤防に付いた貝に挟まり、プッツン。仕方なく車に積んであったショックリーダー50ポンドをランニングラインの代わりにして釣るのでした。

こんな釣りから離れた話を書いた時点で大方察しがつくことでしょう。今回も色々やらかしました。風があるのにラインバスケットを忘れ、その流されたラインが堤防に付いた貝に挟まり、プッツン。仕方なく車に積んであったショックリーダー50ポンドをランニングラインの代わりにして釣るのでした。

そんな有様なので、釣りをしているよりもラインを解いている時間がほとんどで、おまけに解いている間にラインが沈み、根掛かり多数。朝8時ごろにはフライがエンプティになったのでした。水面はクサフグだらけですが、まともにラインが投げられた時に、時々カマスが掛かります。

そんな有様なので、釣りをしているよりもラインを解いている時間がほとんどで、おまけに解いている間にラインが沈み、根掛かり多数。朝8時ごろにはフライがエンプティになったのでした。水面はクサフグだらけですが、まともにラインが投げられた時に、時々カマスが掛かります。

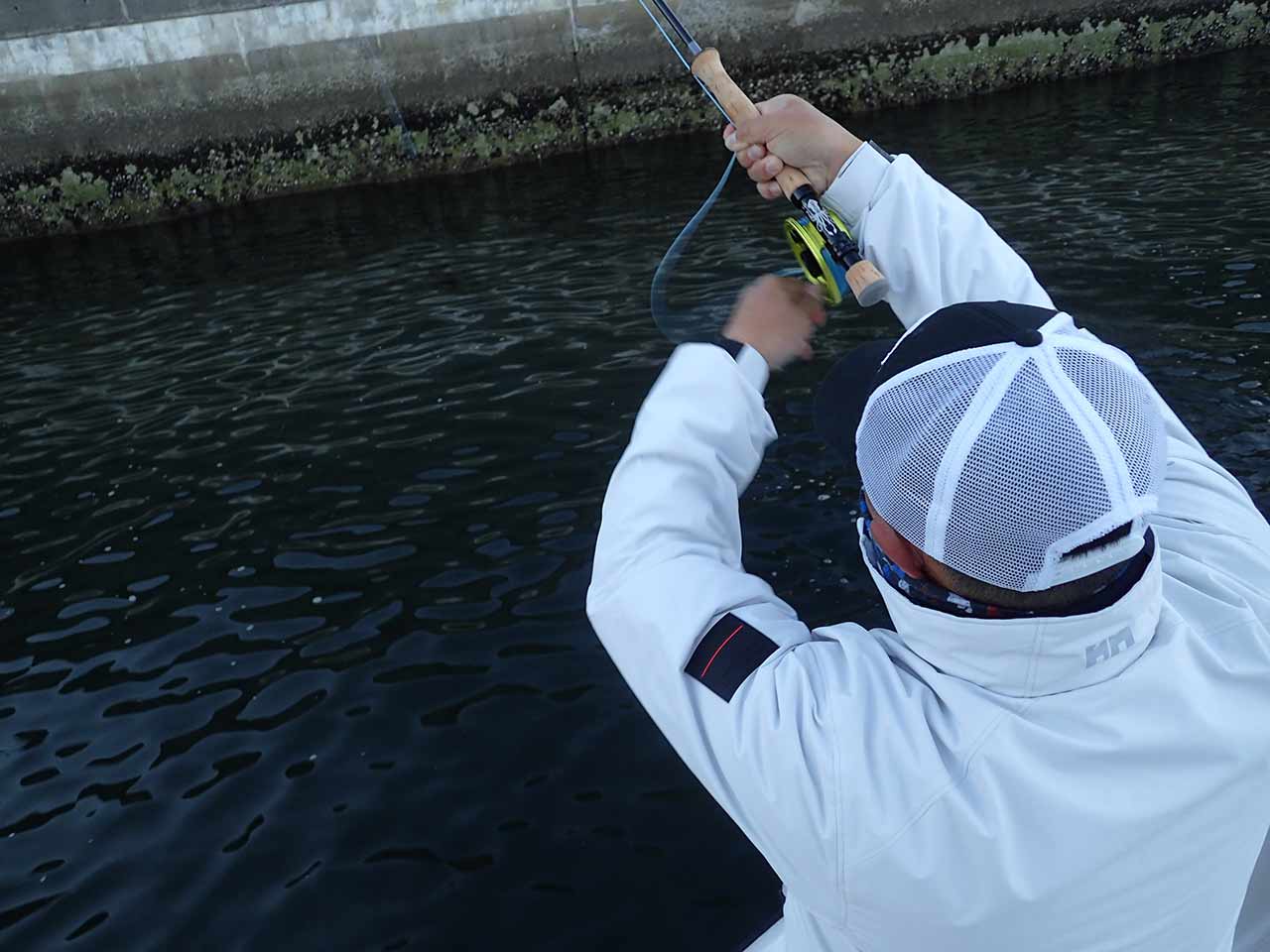

そんな塩梅なので、一緒に行った仲間はラインバスケットを持ってきたし、「タイバンド付けてなさい」の言いつけを守ったので、快適なフライフィッシング。私の数倍の釣果でお楽しみ。写真を撮り忘れましたが、アジも釣ってましたヨ。

そんな塩梅なので、一緒に行った仲間はラインバスケットを持ってきたし、「タイバンド付けてなさい」の言いつけを守ったので、快適なフライフィッシング。私の数倍の釣果でお楽しみ。写真を撮り忘れましたが、アジも釣ってましたヨ。

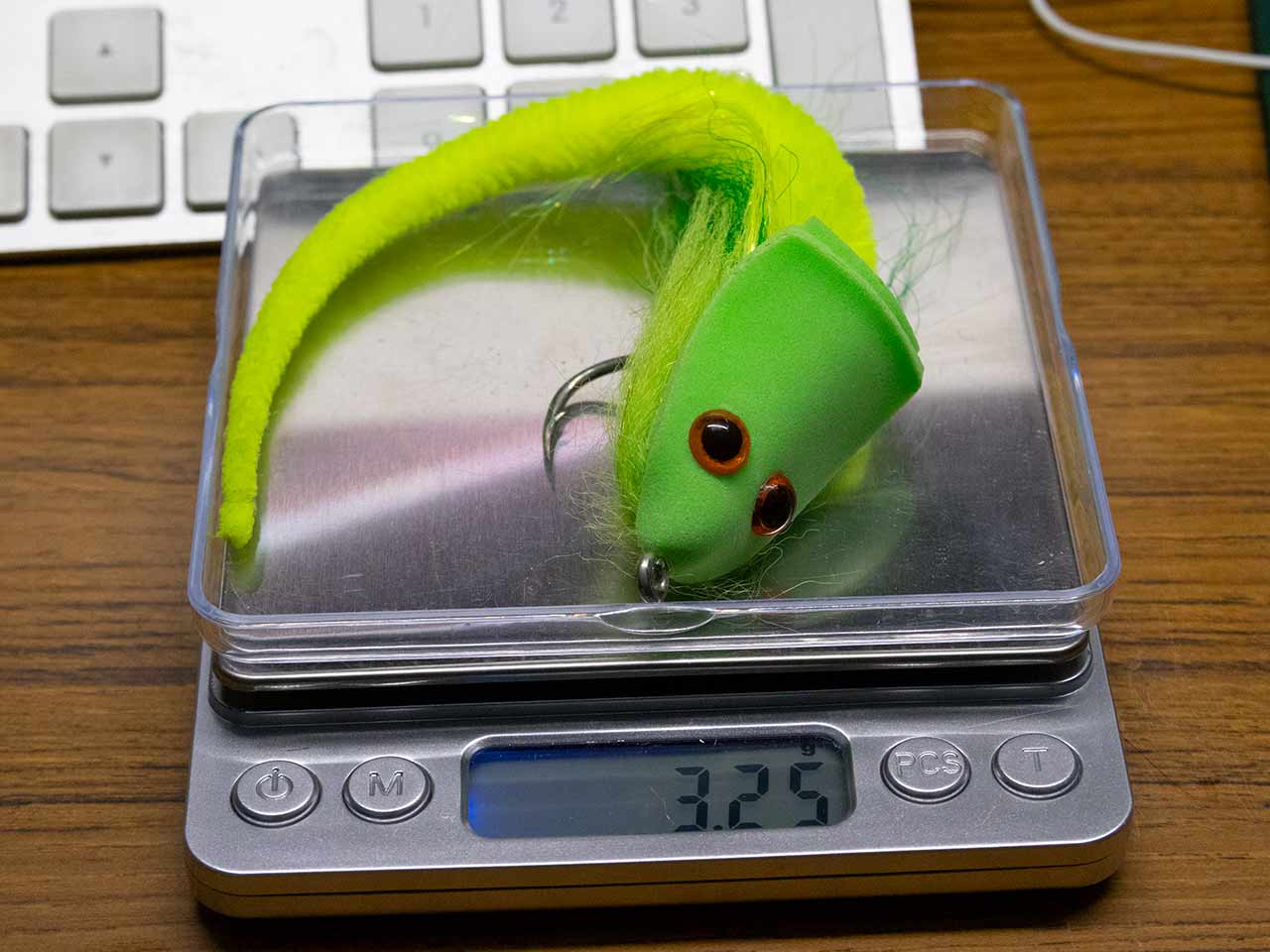

私はカマス用に巻いたフライが無くなってしまったので、仕方なくゾンカー投げてみました。ま、釣れますね。フライのシャンクが長いと歯で切られることがなくて良いです。

私はカマス用に巻いたフライが無くなってしまったので、仕方なくゾンカー投げてみました。ま、釣れますね。フライのシャンクが長いと歯で切られることがなくて良いです。

快適にラインをさばく彼はまずまずの釣果。しかし堤防の人々は餌でもルアーでもサビキでも意外に釣れないんです。カマスって横移動に反応が良いものだから、層を引く事ができるフルシンキングラインが一番釣れます。

快適にラインをさばく彼はまずまずの釣果。しかし堤防の人々は餌でもルアーでもサビキでも意外に釣れないんです。カマスって横移動に反応が良いものだから、層を引く事ができるフルシンキングラインが一番釣れます。

堤防で使う小さなフライがなくなってしまったので私は半ば強引に「砂浜か磯に行って大物狙うぞ。」と釣り物を強行チェンジ。しかしラインバスケットが無いので、磯場なんて到底無理。ならばと移動して砂浜へ。

堤防で使う小さなフライがなくなってしまったので私は半ば強引に「砂浜か磯に行って大物狙うぞ。」と釣り物を強行チェンジ。しかしラインバスケットが無いので、磯場なんて到底無理。ならばと移動して砂浜へ。

車を置いて延々と歩き、ポイント探し。ある場所でベイトボールを見つけたけれど、私はラインが波に揉まれて絡んでいるだけで釣りになりません。なので、仲間を呼び寄せ、その場所で狙ってもらうことに。

車を置いて延々と歩き、ポイント探し。ある場所でベイトボールを見つけたけれど、私はラインが波に揉まれて絡んでいるだけで釣りになりません。なので、仲間を呼び寄せ、その場所で狙ってもらうことに。

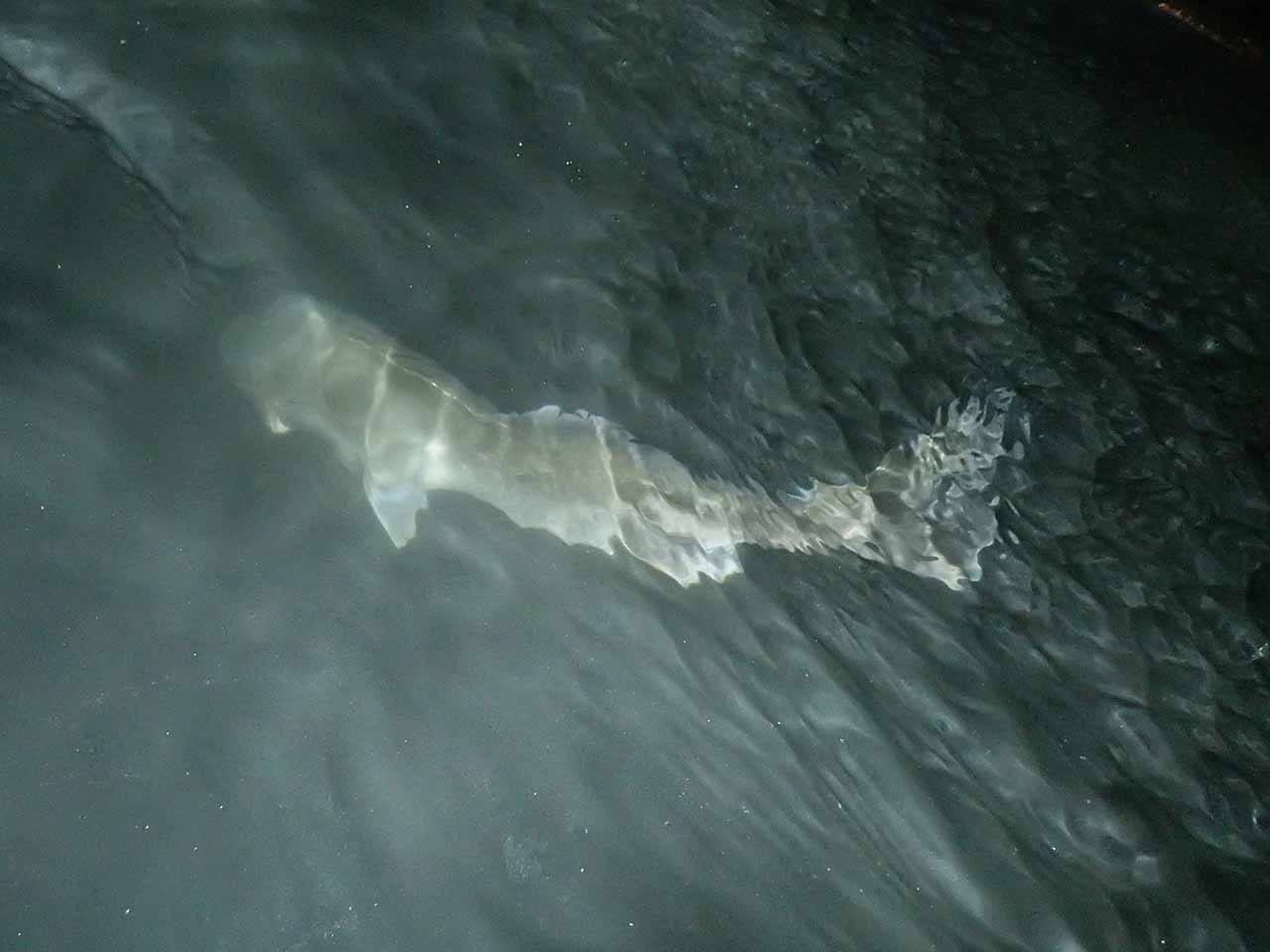

ハイ、釣れました。餌となる小魚さえいれば、それを狙うプレデターは必ずいるって事ね。まだまだソゲクラスなのでこの後も狙って行こうと言いたいところですが、私は全く釣りにならないため、午前中にて釣りは強制終了。このあとは延々と歩いて車へ戻り、飯を食って帰りましたとさ。今回の教訓:サーフの釣りは偏光グラスよりもラインバスケットの方が大事である

ハイ、釣れました。餌となる小魚さえいれば、それを狙うプレデターは必ずいるって事ね。まだまだソゲクラスなのでこの後も狙って行こうと言いたいところですが、私は全く釣りにならないため、午前中にて釣りは強制終了。このあとは延々と歩いて車へ戻り、飯を食って帰りましたとさ。今回の教訓:サーフの釣りは偏光グラスよりもラインバスケットの方が大事である