遠くへ釣りに行きたい気持ちをグッと堪え、皆さんはどんな日々を過ごされていますか?私はというと、とにかくネット情報を動かさないと物が売れないので、日々HPの更新です。そしてお休みの日はタイイングか近所の河原に運動のためにお散歩(時々釣り)ですが、その時ふとブログネタを思いついたのが、このライン比べ。

エアフロ社から昨年9月ごろに新製品として発売されたラインですが、日本ではこの4月からようやく販売開始になりました。このラインのコピーを見てすぐに欲しかったので本国UKから直接手に入れようと試みましたが、初期販売はなぜかイギリスのみだけ。なので大人しくマーヴェリックさんの発売を首を長くして待っていたのです。

このラインのために新しく作られたフローテクノロジーとは、同じライン番手でありながらライン直径を極限まで下げるというテクノロジー。そもそもエアフロはSAよりも直径が太いと言われてきましたが、リッジ発売頃から徐々に細くなり、このスパーフローではどのメーカーさんよりも細い直径となりました。またライン番手により浮力コントロールができているそうです。

「直径が細い」の代表でいえばシルクラインですが、このシルクラインが未だに使われる理由の一つは直径が細いので空気抵抗を受けにくくなり、シンキングラインのような感覚で投げられると言う事。知らない方もいると思うので補足しますが、例えばWF6Sタイプ2のシンキングラインとWF6Fのラインの重さは一緒です。でもシンキングラインの方がものすごく重く感じ、より距離が飛ぶ感覚を得ますよね、あの感覚に近くなります。

シルクラインは手入れが面倒、浮力が弱いために一日ずっと使えない(沈み始める)、強度の問題などのデメリットがありますが、このラインは通常のフライラインと一緒なので、そんな事はおきないのです。

さて、そんなラインを強風下の河川敷で新旧を比べてきましたが、一人だったのでその振り回す風景は収められなかったので、巻いた状態の違いで説明していきましょう。

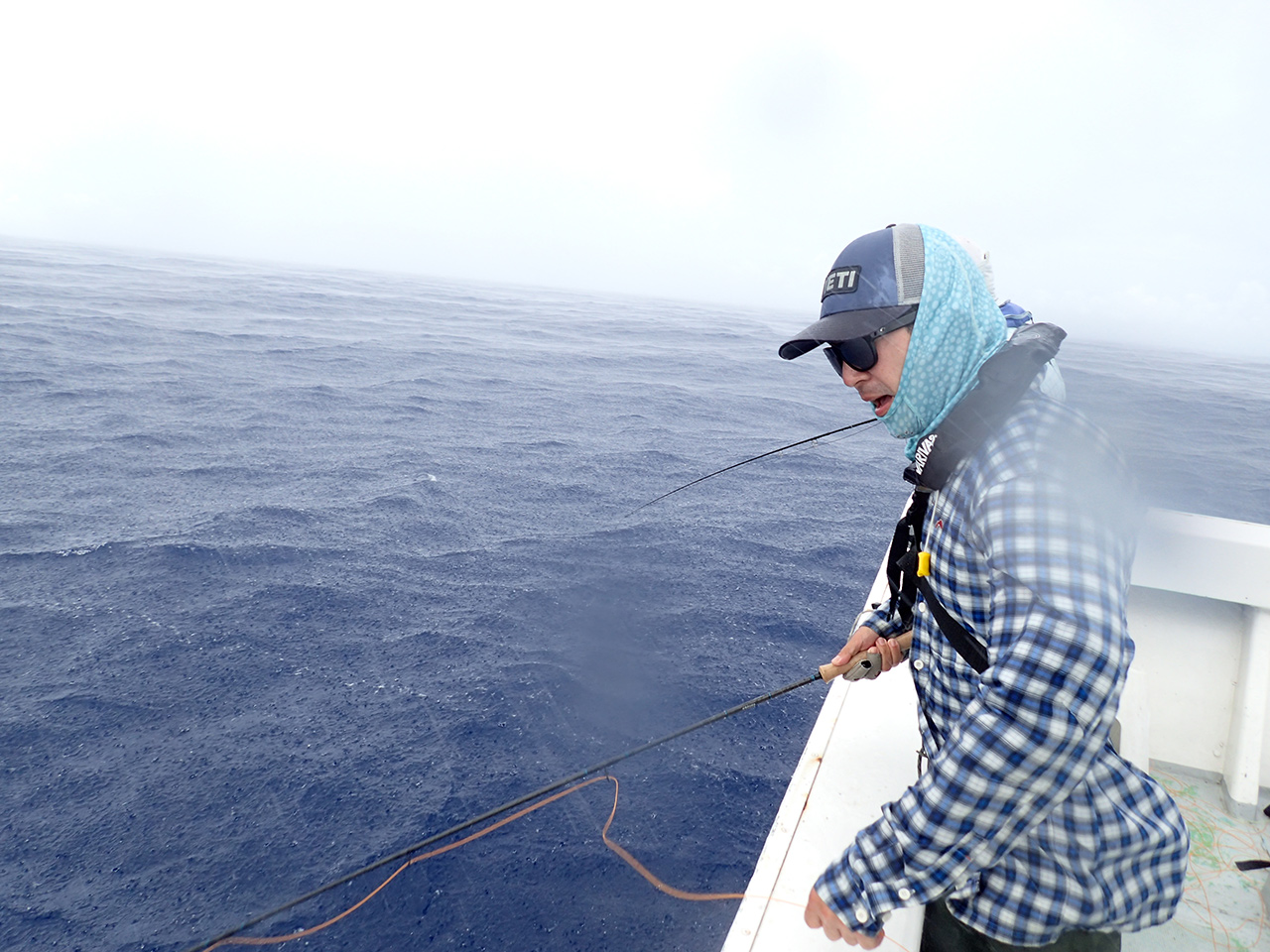

振り比べたのは同じテーパーで同じデザインのエアフロリッッジエリート。スーパーフローは先端にこんなインデックスがあります。SAのマスタリーシリーズではもうお馴染みですね。ラインを振り比べた当日は強風でしたが、その為もあってか風に煽られる違いが歴然。やっぱり僅かな違いでもその差ってとても大きいのです。特に空気抵抗をわざと受けさせるためにロッドを立ててより空気抵抗を感じるとその差はすごくありました。

振り比べたのは同じテーパーで同じデザインのエアフロリッッジエリート。スーパーフローは先端にこんなインデックスがあります。SAのマスタリーシリーズではもうお馴染みですね。ラインを振り比べた当日は強風でしたが、その為もあってか風に煽られる違いが歴然。やっぱり僅かな違いでもその差ってとても大きいのです。特に空気抵抗をわざと受けさせるためにロッドを立ててより空気抵抗を感じるとその差はすごくありました。

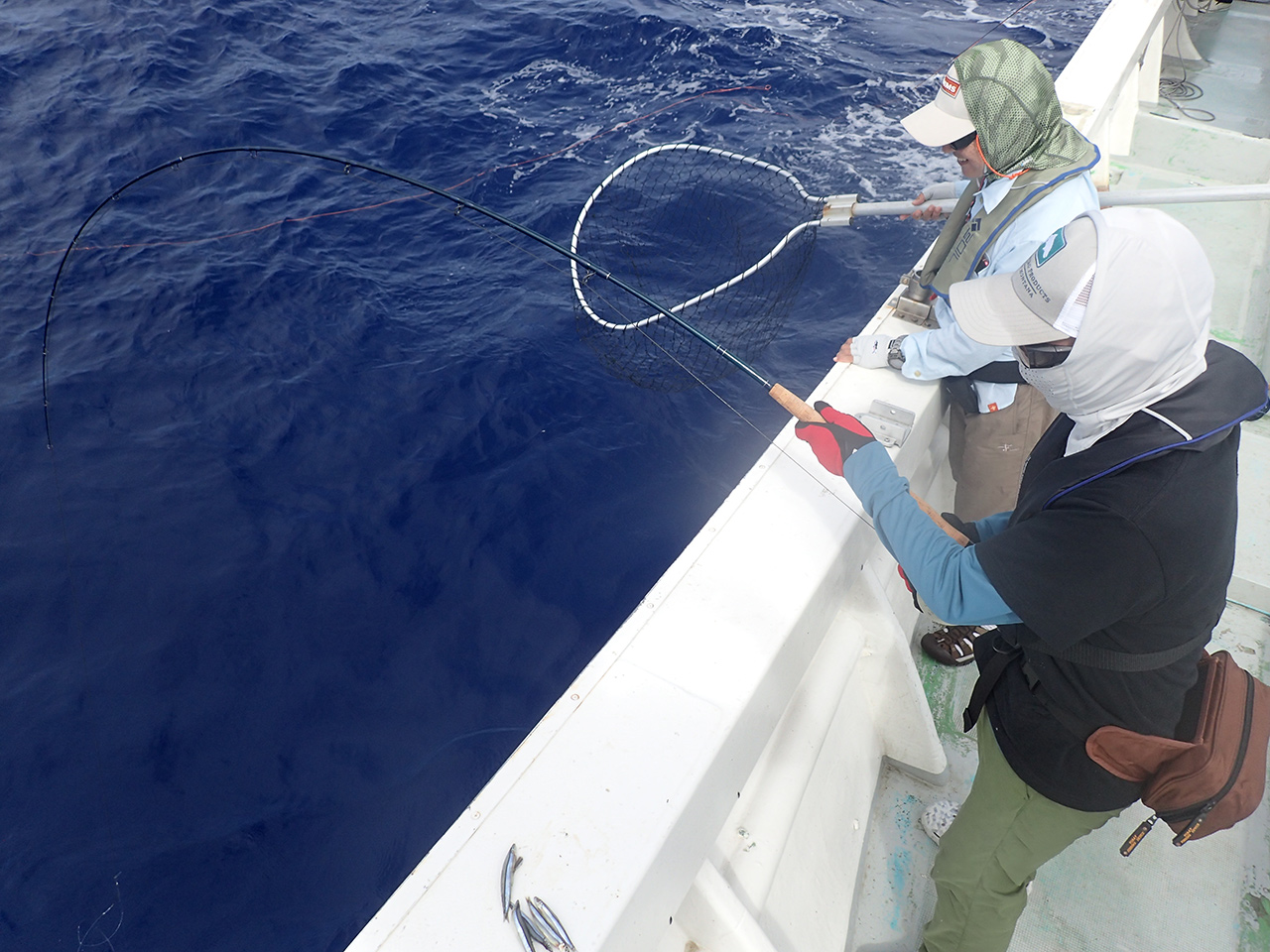

同じWF6Fの同じテーパーのラインを巻き比べた時、これぐらいの差が出ます。リッジエリートはリールに対して95%ぐらいに対し、スーパーフロ ーエリートは85%ぐらいです。大物とのファイトの時、ラインをいい加減に入れてもリールにラインが当たることがありません。

同じWF6Fの同じテーパーのラインを巻き比べた時、これぐらいの差が出ます。リッジエリートはリールに対して95%ぐらいに対し、スーパーフロ ーエリートは85%ぐらいです。大物とのファイトの時、ラインをいい加減に入れてもリールにラインが当たることがありません。

サイドの写真にするとわかりやすいかな、こんな感じ。ラインの質感はリッジの方が少し硬めでスーパーフロの方が柔らかいです。私は硬いライン好きなので、触った質感と縦筋の入ったリッジの方が手に馴染んで(慣れているから)良い感じを受けました。

サイドの写真にするとわかりやすいかな、こんな感じ。ラインの質感はリッジの方が少し硬めでスーパーフロの方が柔らかいです。私は硬いライン好きなので、触った質感と縦筋の入ったリッジの方が手に馴染んで(慣れているから)良い感じを受けました。

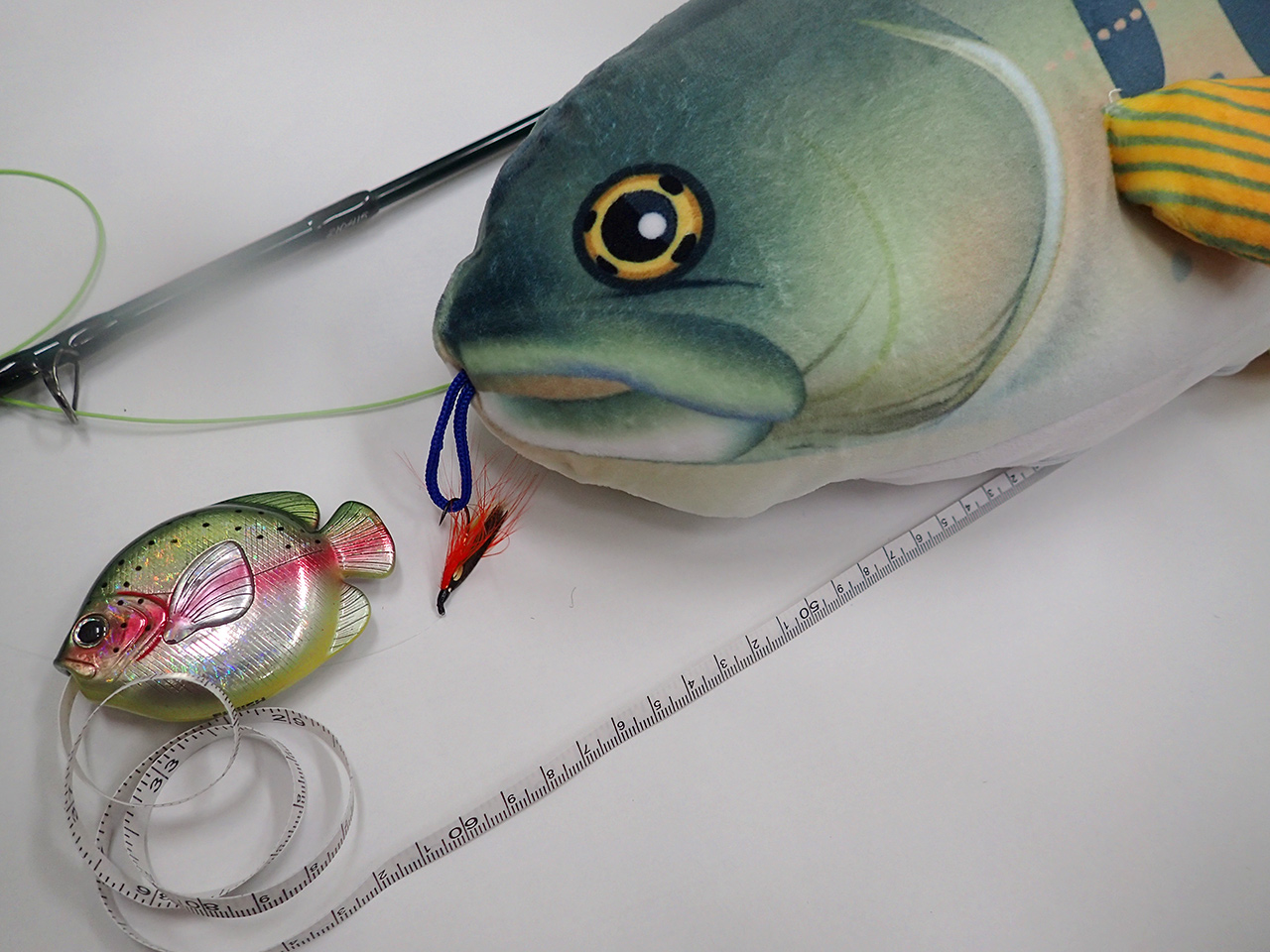

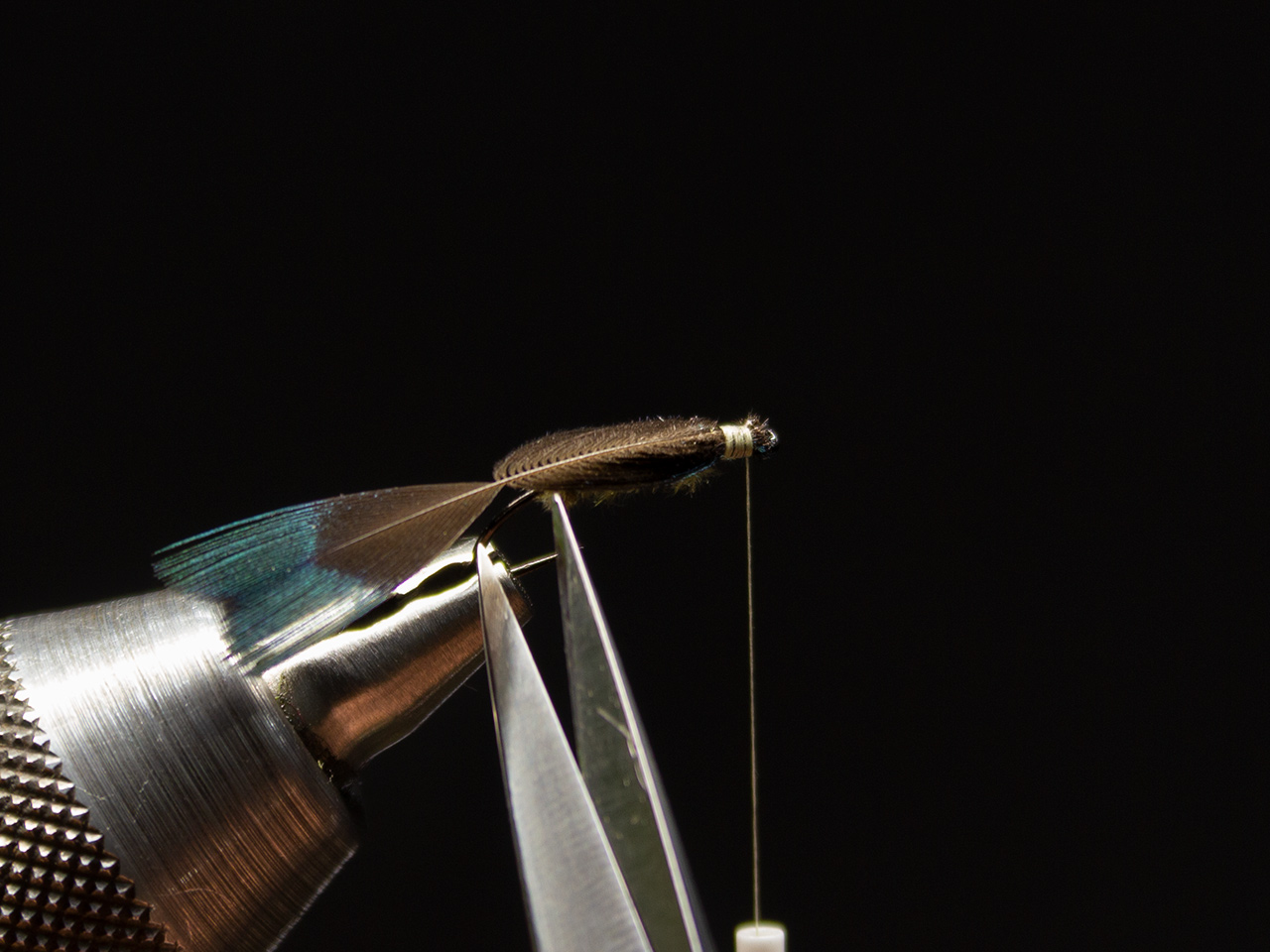

先端の処理もスーパーフロー(下)の方が小さくそして細い。目で見てその太さの違いがわかります。カラーは同じはずなんですが、スーパフローの方が浮力を増す気泡を多く入れるせいなのか、かなり先端のカラーが明るくなってます。また、浮力をライン番手により変えてあると書いてありますが、6番だからと言って浮力が少ないことはなく至って普通。それよりもラインの癖がなく(新品だしね)そのなめらかさがラインの抵抗を感じません。

先端の処理もスーパーフロー(下)の方が小さくそして細い。目で見てその太さの違いがわかります。カラーは同じはずなんですが、スーパフローの方が浮力を増す気泡を多く入れるせいなのか、かなり先端のカラーが明るくなってます。また、浮力をライン番手により変えてあると書いてありますが、6番だからと言って浮力が少ないことはなく至って普通。それよりもラインの癖がなく(新品だしね)そのなめらかさがラインの抵抗を感じません。

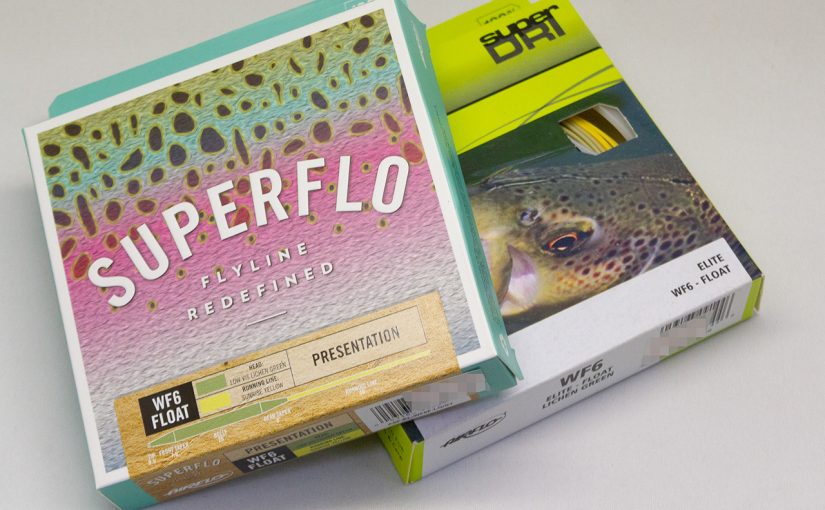

パッケージにはプレゼンテーションと書いてありますが、中身はエリートです。なぜかDTがエリートと書いてあり、WFはプレゼンテーションとなってます。この価格差は¥1,000なので、ハーミットではエリートリッジの在庫をやめました。それにもしてライン直径が少し細くなるだけで、こんなにもラインスピードが上がるなんて嬉しいですな。

パッケージにはプレゼンテーションと書いてありますが、中身はエリートです。なぜかDTがエリートと書いてあり、WFはプレゼンテーションとなってます。この価格差は¥1,000なので、ハーミットではエリートリッジの在庫をやめました。それにもしてライン直径が少し細くなるだけで、こんなにもラインスピードが上がるなんて嬉しいですな。

最後にもしこのラインのデメリットをあえて述べるとするならば、他のラインに慣れているとなかなか新しい感覚に馴染めない人がいるかも?と言う点でしょうか。エアフロラインはパワーコアが使われているので、圧倒的に繊細なアタリが取りやすいです。ですが伸びない反面、10Xなどの極細ティペットを使った場合、合わせの衝撃吸収はラインはほとんどしてくれないので、他のメーカーに慣れていると合わせ切れを頻発する人もいます。最も極細の10Xの話ですけれどね。

エアフロ社がコアが伸びないのに拘っているのか、1990年代後半は芯にケブラーを使ってた時代があります。シンキングラインは最強ラインでしたが、フローティングはアコーデオンみたいな感じで癖が全く取れず使いづらかった時代もあるのですよ(笑)その成長を見続けているので、私は感慨深いものがあるのです。10年ひと昔、あの頃と今では半端無い進化を遂げているのは事実。